飯村隆彦は

ドナルド・リチー、

大林宣彦、高林陽一とならび日本の実験映画の草分けである。他の三人がその後、文学研究者や劇映画の監督など、実験映像以外の道へ進んでいったのに対し、飯村隆彦は六〇年代以降もビデオ・アート、

メディアアート、映像

インスタレーションを発表し続け、一貫して実験映像の道を探求している。国内での評価だけではなく、海外の映画祭、美術館、大学、

シネマテークにおいて数知れぬほどの上映、パフォーマンス、講演活動をこなしている。日本が生んだ世界的な実験映像作家として、海外の研究者たちからも熱い視線を送られている。

飯村隆彦は六〇年代に盛んであった

赤瀬川原平、

小杉武久、

土方巽らネオ・ダダ文化のなかから颯爽と登場し、詩と美術への関心に裏打ちされた実験映画を制作していった。六〇年代半ばに、

アメリカの

アンダーグラウンド映画の洗礼を浴びて、本場のニューヨークへ渡った。

オノ・ヨーコ、

ナム・ジュン・パイク、

フルクサスのメンバーら前衛芸術家と親交を結び、

ジョナス・メカス、

アンディ・ウォーホル、

スタン・ブラッケージ、ジャック・スミスら世界的な実験

映画作家たちと交流して、

アンダーグラウンド・シーンのなかで自身の実験映画を次々に発表していった。七〇年代以降はビデオ・アート、

メディアアートの主導的な作家として活動し、ニューヨークと東京を拠点としながら文字通り世界中で上映、パフォーマンス、講演活動を精力的に行っている。

(聞き手・構成/金子遊 写真/nashino 協力/原將人、岩崎孝正)

七〇年代前半のビデオ・アート

七〇年代前半のビデオ・アート

――それから二年半、ニューヨークに住んでいたわけですが、六八年には

ナム・ジュン・パイクに出会い、飯村さんはビデオ・アートを手がけられるようになりますね。

ええ。その頃、ちょうど

ソニーのポータブルのビデオ機材が発売されて、ニューヨークの先鋭的なアーティストたちもビデオ・アートに注目しはじめた頃でした。今から見ると、まだまだ重たい機材でしたが、それを背負って撮影していました。

ナム・ジュン・パイクとはそれ以前にも東京で一回会っていますが、気さくな人だから、ロフトへ遊びに行きました。パイクのロフトにはテレビモニターがたくさん置いてあり、彼は磁石を使ってモニターに映し出された

ニクソンの顔をグシャグシャに歪ませたりして、一種のテレビアートというかライヴテレビをやっていました。映画とは違うテレビやビデオの可能性に刺激されて、僕も日本に帰ってから機材を買ってビデオ・アートを本格的にやるようになりました。

パイクで思い出すことは、彼が「オペラ・セクストロニク」というパフォーマンスを

シネマテークでやったときのことです。シャーロット・モーマンという女性が上半身裸になり、バストのところを「TVブラ」と呼ばれるテレビで隠している。そして、パイク自身も上半身裸になり、彼女に抱きつく格好をして、チェロになり、背中に弓を弾くというものでした。

アメリカは女性の胸を出すと結構うるさいので、そこに私服の刑事が来て

公序良俗罪でシャーロットを引っ張っていった。テレビで隠したつもりでも、胸が見えることはあるわけです。それで彼女が泣いて叫んで抗議したんですが、止められませんでした。シャーロット・モーマンはパイクのあらゆる要求を受け入れてパフォーマンスをした彼の芸術上のミューズでした。

六九年に、二年半の

アメリカ滞在を終えて東京に戻りました。それで早速、二分の一インチのオープン・リールのビデオレコーダーとカメラを買いました。当時はまだ日本でビデオ・アートをやっている人はあまりいなかったと思います。七〇年に

アメリカンセンターが主催した「クロス

トーク・インターメディア」というイベントが

朝日新聞社ホールであり、

アメリカの作曲家やブラッケージの映画も参加しましたが、僕はそこでビデオを使ったライヴの『Outside & Inside』(70)というパフォーマンスを発表しました。当時はまだ普通の人がテレビに出ることは珍しかった時で、客席にいるお客さんの顔を一人ずつ撮影して、それをリアルタイムでステージ上に大きなプロジェクターで映しました。また、有楽町の道端で通りがかりの人にインタビューして、それを同時に同じスクリーンに映し出すという当時としては、ポスト・モダンな試みをしました。そのときはまだ音声はリアルタイムで出せませんでしたが。これは、おそらく、日本のビデオ・パフォーマンスとしては最初(のひとつ)になります。

七一年には『マン・アンド・ウーマン』[DVD『Early Conceptual Videos』に収録]という

インスタレーションを

毎日新聞が主催した

東京都美術館の現代美術展(キュレータ:中原祐介)でやりました。薄い全身タイツの男性と女性がレオナルド・

ダヴィンチの絵にあるような、大の字に寝ているところを真上から撮影し、男女が上下に幾通りにも重なったりする、モニター4台と4台のVTRプレーヤを使った

インスタレーションです。ナレーションは単に男女の上下の位置を示すだけのコンセプチャルなものでした。これも、日本のビデオ・

インスタレーションとしては最初の部類になるでしょう。その頃は本当に日本のビデオ・アートの黎明期だったんです。

DVD『Early Conceptual Videos』

DVD『Early Conceptual Videos』

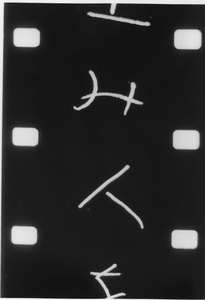

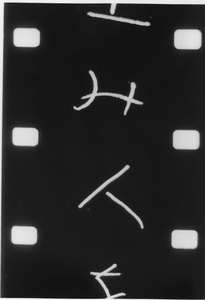

――ビデオ・アート作品を作りはじめるのと相前後して、六〇年代後半にはフィルムを使った

コンセプチュアル・アートといえる映像作品を作っていますね。たとえば、一六ミリ作品の『ホワイト・カリグラフィ』(67)です。そのようなベースがあったからこそ、飯村さんの後のビデオ・アートの独自の展開があるのではないかとも思われます。これは未現像の

クロミのフィルムの一コマ毎に、最初の二、三頁のみですが

古事記の文字を書き写し、つまりはス

クラッチして書いたもので、通常の上映ではほとんど解読不可能なものですね。

古事記を選んだのは、日本で書かれた一番古い文献といわれているからです。写したのは漢字とひらがなの要素から成っていますが、光のダンスとして抽象化しています。しかし、日本語圏の人が見て目が慣れてくると、

古事記のなかに頻出する「神」「天」「命」などの漢字は判別がつくようになります。また、八ミリフィルム版を作り、パフォーマンスでは判読可能な部分も作って上映しています。古い八ミリ映写機についている映写速度変更装置(バリュアブル・シャッター)を使って、速度を変化させたり、コマを止めたり、暗転、逆回転映写なども行います。映写機を楽器として演奏するという方法です。実は六三年に新橋の内科画廊でやった最初期の映像個展でも作曲家の

刀根康尚と「フィルム・コンサート」(まだパフォーマンスという言葉はアート用語になっていなかった)いう試みをやっています。その時初めて八ミリ映写機で、彼のグラフスコアで演奏しました。

最近では〇九年に、カナダの

トロントの八ミリフィルムのフェスティバルで、八ミリ映写機を自分で抱えて、壁、天井、床、観客などへ上映するパフォーマンスを行ないました。また〇三年のロンドンやパリの上演では、初めて声に出して読みました。それまでサイレントでやっていたパフォーマンスに、声という異次元の要素を加えたわけです。

古事記のテキストは「光の戯れ」として白い線の重なり合う文字のダンスであったものが、声によっていきなり意味が発生しました。また、映写機でストップして、その文字をマジックでなぞるというパフォーマンスもやりました。非常に複合的な要素を加えて、声に出す行為、書く行為、読む行為が重なり、立体的になりました。文字の抽象化いう

モダニズムから、行為をともなった複合的な意味をもったポスト・モダンな展開です。[DVD『Writing with Light: White Calligraphy』に収録]

『ホワイト・カリグラフィ』

『ホワイト・カリグラフィ』

――そのようなコンセプチュアルな系列の作品としては七五年から七八年にかけて制作した『1秒間24コマ』(モノクロ、一二分)[DVD『On Time in Film/DVD』に収録]がありますね。

これはフィルムの

クロミ(真っ黒のフィルム)とスヌケ(透明なフィルム)だけで構成した作品です。映画の基本的な時間である一秒間二四コマを、1/24から24/24までの各パートでごとに構成を変えていきます。それぞれの分数は

クロミとスヌケの比率、例えば1/24と1秒間出ればその後ろには最初の一コマがスヌケで二三コマが

クロミのフィルムが一秒現れ、すぐにそのネガ:最初の一コマが

クロミで二三コマがスヌケ、この一コマが二四コマ目まで、ポジ/ネガが一巡すると、2/24と出て、最初の二コマがスヌケ、あと二二コマが

クロミのフィルムが一秒現れ、続いてく。映像に合わせてプツップツッ分子数に同期した音が鳴ります。

ちょっと見分けがつきにくいんですが、二四分の一秒ですから。ポジとネガがサンドイッチしたような形で、進行していきます。人間の視覚では判然としないでしょうけれど、数学的に緻密に作っています。それでいて、

ボレロのように段階を踏んで進行していき、音楽性を出しています。フィルムの方は数学的に構成しているのですが、人間の目の視覚は必ずしも数学の法則に従うものではない。そこにはズレが生まれます。

たとえば、数学的にはまるで正反対のはずなのに、実際には1/24と23/24が同じに見えるんです。それから聴覚の問題でいえば、12/24を境にして、11/24と13/24は同じ長さに聞こえる。なぜなら、人間は音の比率では長いほうの音を認識しづらく、短い音の方として認識しやすいからです。そのように計算されて編集された実際のフィルムと、見る側の視覚と聴覚のズレによって、知覚の錯誤によって音楽性が生まれるのでしょう。プツッという音は、映像と完全にシンクロしています。一般的には視覚の方が聴覚よりも正確だと考えられていますが、『1秒間24コマ』のように時間という観点からみると、必ずしもそうではないということが発見されてきます。人間の目と耳がどこまで短い光と音を認識できるか、という実験のために作られた作品です。

『1秒間24コマ』はトニー・

コンラッドの『

フリッカー』と比べられ、ともにミニマル映画と呼ばれたりしますが、あちらはランダムに

フリッカー現象を見せているのに対し、僕の作品はきっちりと計算しているところが違います。しかも情報として「1/24」のような単位を明示しています。そういう単位というものを同時に認識もできる。数字の認識と光の知覚、その両方を同時にやろうとしたわけだから、そこの違いはコンセプチュアルとして大きいと思います。

『1秒間24コマ』

七〇年代後半のビデオ・アート

『1秒間24コマ』

七〇年代後半のビデオ・アート

――それでは『カメラ、モニター、フレーム』(76)、『オブザーバ/オブザーブド』(75)、『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』(76)の難解ともいえる三部作の話に移りましょうか。

これを作った理由としては、映画の

記号学というものがあるのに、どうしてビデオの

記号学はないのか、という疑問からスタートしています。映画の

記号学という場合でも、劇映画を対象としており、非劇的映画や実験映画を対象としたものではありません。そのことに不満でした。また、ビデオには映画と違う言語があるだろうと考えた。そこでフィードバックというビデオ特有の現象を技術的な土台としながら、そこに文字を読むという行為を映像的に含めて、ビデオの閉回路サーキットのなかで試みた三部作なのです。僕の目的はビデオの

記号学の論文を書くことではなく、あくまでも作品として制作することでした。ちなみに七五年から七六年にかけて制作したオリジナルの『カメラ、モニター、フレーム』『オブザーバ/オブザーブド』『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』は全部で五九分ありますが、これらを九八年にリメイクして、コンセプトもイメージ/言葉も変えずに、途中の静止画面を大幅に短縮した全部で二二分のバージョンを作りました。

――それでは、まず『カメラ、モニター、フレーム』についてお話し下さい。

『カメラ、モニター、フレーム』は年代的には七六年に作っていますが、三部作の最初の作品として位置づけています。カメラ、モニター、フレームというビデオの基本的な三要素を取り出し、作品化したものです。ここでは映像と言葉の

弁証法をやっています。この作品は「これはカメラである1」「これはカメラである2」「これはモニターである1」「これはモニターである2」「フレームを見ること」の五つの細分化された作品から成っています。今日は時間もないので、そのなかから「これはカメラである1」についてお話しましょう。

ここには二つの命題を用意しました。「これはカメラである」と「私は飯村隆彦である」の二つです。実際には英語の文で作られていますが、ここでは日本語を使って説明をします。前者は「カメラ」という対象(客体)に対する規定であり、後者は「私」という主体に対する規定です。これら二つの命題を視覚と言語の

弁証法によって結合することが、この作品の主要なテーマです。最初に「これはカメラである」という文が、カメラ1の映像に対して語られます。このときにナレーションの話者は画面内に現れず、声の主は不明です。次に私の顔の映像が現れて「私は飯村隆彦である」と言います。この場合、私の唇の動きと声がシンクロしているので、映像の人物と声の主が同じであることが了解されます。そのように「これはカメラである」「私は飯村隆彦である」という命題を用意し、それを肯定文と否定文によって交代して見せていきます。そこには実際にカメラ1と2、何もない白い空間、私の顔が映し出されます。それが最後のシーンで「私はカメラである」という命題に統合され、カメラのファインダーを覗く私の姿が映像として示されるわけです

同じモニターというものでも、それを意味するものは違う、と。これは、有名な

記号論の

シニフィアンと

シニフィエという考え方でいえば、モニターとその映像というものに対応するという一つの例でもありますけれど。本当にモニターを見るのか、映像としてのモニターを見るのか、それは現に見ている実物のモニターなのか、どっちを指すのか、という問題があります。たとえば、ピクチャーノイズが出てくるところでは、そこには実物のモニターを指すことになります。日本語ではわからないけど、英語でA monitorと言ったときに、実際、モニターがいっぱいトンネル状に見えるわけです。あれは虚像だけど、それをA monitor(一つのモニター)といっていいのか。そういう議論もあります。虚像と現実という、その辺も出しています。 この結論「私はカメラである」とは、ロシアのジガ・ヴェルトフが撮った『カメラを持った男』(29)と、その映画を作ることによって彼が主張した映画眼(カメラアイ)に多くを負っています。ですが、そこには差違もあります。ヴェルトフが『カメラを持った男』のなかで、カメラのレンズと見開かれた目のイメージを

二重写しにして、修辞的な意味で「私はカメラである」と語ったのに対し、僕はそれを

弁証法的な論理の帰結として示しました。またヴェルトフの

サイレント映画の時代に不可能であった、映像と音の

弁証法という観点も僕の作品では試みられています。要するに、映画の

記号学を継承しながら、新しいメディアのなかで何ができるか、ということをやろうとしたんです。

『カメラ、モニター、フレーム』

『カメラ、モニター、フレーム』

――普段、映像を見て、ここまで考えさせられるという経験をしていないので、頭が熱くなってぼんやりした状態になりました。

ええ、そうでしたか。例えば、映像と音の問題ひとつをとっても、普通は映像を補完するものとしてナレーションが語られ、あるいはナレーションを補完するものとして映像が示されます。しかし『カメラ、モニター、フレーム』では、映像と矛盾したり対立したりする文がナレーションによって読まれます。そのようなことに映像を見る人は慣れてないので、頭脳としても身体としても非常に戸惑い、疲れるようなのです。

映画を通して考えるという教育もないわけですけど。そこに「A」という言葉がでると、映像をその言葉の説明だとしか見ない。そこに、映像というものが言葉と違うものとして、あるいは対立するものとして、別のことを言おうとしているところまでは誰も見ない。そういう考え方がないので、それを僕はやろうとしてるんですけど。

――次の『オブザーバ/オブザーブド』も、ビデオカメラ二台とモニターが二台用意された、『カメラ、モニター、フレーム』と似たようなセットで撮影されていますね。

『オブザーバ/オブザーブド』は「オブザーバ/オブザーブド#1」「見ること/見ないこと」「彼女は見る/見られる」の三つの細分化された作品から成っています。ビデオでは、カメラのオペレーター(撮影者)である以上にメディエーター(介入者)として問題となってきます。そこにはジガ・ヴェルトフが

サイレント映画で追求しようとした「見る/見られる」という関係が、ビデオでは

サイレント映画にはない音声や同期性やリアルタイム性を加味して、対象とのパラレルな関係をもつことに気がつきました。そうなるとビデオでは映画撮影の場合とは違い、見る見られる、主体と客体というものが、固定したものではなく、変換可能なものとして立ち現れてくるのです。

その例を「オブザーバ/オブザーブド#1」を取りあげて、見てみましょう。二組のカメラとモニターがそれぞれ向かい合っており、その一方に女性が付き添っています。最初の女性の顔がアップで映され、目が上下に移動します。それに続いて、カメラがパンダウンすると、カメラの下にあるモニターに、カメラに付き添う女性の姿が映っています。このパンによる上下運動は、最初の女性の眼球の動きに対応しています。この女性は「見る」と同時に「見られる」という状態にあります。カメラとモニターの向かい合った組み合わせを準備すれば、リアルタイムのメディアではない映画とは違って、ビデオは撮影者と被撮影者を同時に被写体として映像化することが可能なのです。さらに、カメラとモニターが同一の回路にあって、そのカメラでモニターを撮影すると、無限反復というか、

無限回廊のようなフィードバック現象の起きた映像になります。これも興味深い現象です。これが映画では不可能な、見る/見られるの関係が変換可能となる、いわばビデオの

記号学への導入といえるのです。(尚、現代美術のなかで、「見る」「見られる」関係をとり上げたアーティストにダン・グラハムの八ミリカメラによる「Body Press」(70-72)があります。)

『オブザーバ/オブザーブド』

『オブザーバ/オブザーブド』

――そうなると『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』はどうなりますか?

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』の場合、同じようなカメラとモニターが向かい合ったセットですが、今度は僕と女性がそれぞれカメラに付き添っています。映像的には単なるフィードバックではなく、ダブル・フィードバックを使っています。これを

言語化すると、単なる「撮る/撮られる」の関係ではなく、「私は私を撮影するあなたを見る」と「私はあなたを撮影する私自身を見る」いう複雑に構造化された関係になってきます。言い換えれば、見る者が見られる者を見ると同時に、見られる者が見る者を見て、立場を入れ替えるということになります。哲学的にいえば、ビデオの閉回路サーキットのなかでは、主体と客体が循環して、相互に交換可能なものとして扱われるということなのです。要するに、確固たる主体があるのではなく、「私」という主体が関係性のなかにあるということを示しています。

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』

独自の領域を探求する

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』

独自の領域を探求する

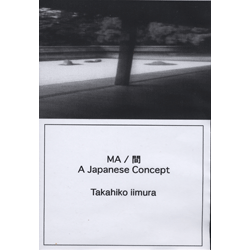

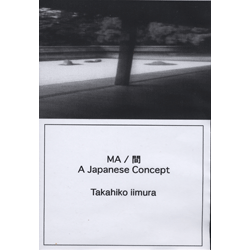

――飯村さんはビデオ・アートによって、コンセプチュアルな芸術表現として、映画やビデオが生まれる地点の原理を非常にラディカルに問い直しています。その一方で、フィルム作品を作り続けており、それらは映画が時間芸術のメディアである、というもう一つのラディカルな問いを浮上させているように見えます。たとえば「間」というシリーズは、完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』(77)と、京都の

龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:

竜安寺石庭の時/空間』(89)という両極端の作品があり、これらは映画が持つ時間芸術としての面に注目した、非常に興味深いものになっています。

完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』と京都の

龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:

竜安寺石庭の時/空間』は「両極端」に見えるかもしれませんが、コンセプトではともに「間」を扱っていることでは共通しています。それぞれの作品は、別々に作られていて、必ずしもシリーズとして作られていませんが、結果的にひとつのテーマで、同じDVDに入っています。その中のメイキングのドキュメンタリーも、コマ撮りではないが、アニメーションもあって、多様です。多様なリ

アリゼーションの中で「間」を考えたものです。他にも触れているように、ゆっくりした移動撮影に間を見るものもあれば、ス

クラッチした一本の走る線に間を見る場合もあります。石を叩いてエコーする余韻の音に聞く間も、

サウンドトラックにス

クラッチした二つの音のあいだに間を聞くこともできるでしょう。時/空間を切り離せないある時続性、

ベルグソンが「デュレー」と呼ぶものと共通しているかもしれません。

『Ma(Intervals)』は七五年から七七年にかけて、ニューヨークに長期滞在していたときに制作したものです。フィルムの

クロミとスヌケを使っている点では、『1秒間24コマ』と同じですが、この作品ではこれら二種類と、さらに

クロミのフィルムに針によって直線一本の線を引いたものと、その反対に黒い線をスヌケのフィルムに同じように縦に引いたものの四種類のフィルム素材を使って構成しました。

『MA(INTERVALS)』はタイトルにもあるように、何かが映っている時間ではなく、そのインターバルにあたる時間の休止部分である「間」についての映画です。画面が真っ黒なときと真っ白なときがあり、さらに画面のほぼ中央にときどき、白や黒の線が走ります。それらを一秒、二秒、三秒ずつで組み合わせました。また音の面では、フィルムの

サウンドトラックの部分に傷をつけて、一秒ごと、二秒ごと、三秒ごとに断続音を入れました。また、一秒の継続音を入れることによって画面と音を同期させました。この映画を見る人は、画面に線が走らず、音もしない「間」の時間を体験することになるのです。当時はミニマルな映画だとの評価を受けましたが、僕としては光と闇、断続と継続という四つの様相によって、グラフィカルなスコアとして構成するという狙いがありました。

『Ma(Intervals)』

『Ma(Intervals)』

――飯村さんの

コンセプチュアル・アートと具体的な映像が、ほどよいバランスで調和した作品が『間:

竜安寺石庭の時/空間』(89)ですね。

メトロポリタン美術館とゲティ財団の共同出資する「プログラム・フォー・アート・オブ・フィルム」の委嘱を受けて、飯村隆彦と

磯崎新による共同作品として一六ミリフィルムで完成された作品です。演出は飯村隆彦、テキストは

磯崎新、音楽は

小杉武久となっています。

『間:

竜安寺石庭の時/空間』のために資金が出たので、贅沢に撮影できた作品で、プロのスタッフを使っています。

磯崎新さんが「間」をテーマに様々な展覧会をやっていることを知っていたので、この映画のためにテキストを書いてもらいました。また、音楽の

小杉武久とは旧友ですが、久々に音楽で組みました。京都の

右京区にある「

龍安寺の石庭」は幅二二メートル、奥行きが十メートルほどの敷地で、白砂を敷きつめたなかに一見、無造作に一五個の石が置かれています。いわゆる

枯山水の庭ですが、禅を体現するものとして外国人にもよく知られています。この『間:

竜安寺石庭の時/空間』を撮影するために、早朝の三時間ほどで石庭を借り切って撮影しました。

――これは難解なテーマに見えますが、飯村さんの『間:

竜安寺石庭の時/空間』では拍子抜けするほど平易且つ明快に「空間が時間である」ということが映像で表現されていますね。

龍安寺の石庭は動かない対象であり、すでに多くの写真や映画の対象になってきました。そこで、自分が作る映画を見ることで「間」を体験できるようにしよう、と考えました。その主な方法となったのが、石と石の間を滑らかに移動撮影する台車を使ったドリー撮影でした。映画では固定撮影によって空間を提示できますし、移動の早い撮影ではそこに時間を表現することができます。しかし、時間でも空間でもないものを表現するにはどうしたらいいのかと考えて、思い浮かんだのだが非常にゆっくりとした移動撮影だったのです。ただし、人の手でカメラの載った移動台を動かしてしまうと、動きにムラが出てしまいます。そこでコンピュータに移動台の動きを計算させて、石から石へ一定のゆっくりとしたスピードでの移動撮影を生み出しました。

動かない石に対してカメラの視点が移動することで、継続する「空間」と同時に観察者の「時間」の経過を示すことができます。そこに磯崎さんが書いた「庭は瞑想のための/装置である/空白を感知せよ/静寂の声を/聞け」といったテキストや、「空虚の浸透を想え/物ではなく/その間に生まれる/距離を/音ではなく/それが埋め残した/休止部分を」といったテキストを効果的に配置しました。特に「呼吸せよ/この庭をのみこみ/のみこまれ/合一せよ」という一文は、この映画がまさに「間」の体験であることをよく表していると思います。『間:

竜安寺石庭の時/空間』のように時間そのものを映画のなかで思考しようとする試みは、案外少ないのではないでしょうか。

『間:竜安寺石庭の時/空間』

『間:竜安寺石庭の時/空間』

――次は『視覚的論理(と非論理)』(77)について伺いましょう。記号の視覚的論理(と非論理)をパンやズームのカメらの制限された運動と結合して示しています。「This is picture A」「This is not picture A」「Camera paned from A」「Where is A located ?」「A is A」「A is not A」といったフレーズが用意され、「A」という文字が見えること、見えないことをめぐって、フィックス・ショットやパンなどカメラ運動が展開されます。

一見、矛盾したフレーズを扱っている作品です。あれは、一つには

ヴィトゲンシュタインの本を読んで、ピクチャー理論というのがあり、それに興味を持って僕なりに作った作品です。文字を直接対象として作った映画というのは、そんなにないでしょう。カメラの固定ショットとパンだけで、言葉の論理と非論理を使って撮っています。

映画のなかで論理について考えるという行為に、慣れている人はあまりいないでしょう。紙の上で書いた論理は活字として残りますが、映像的なもので論理を展開すると残らない。時間のなかの論理というものはどんどん消えていきます。前と矛盾することがあり、その矛盾が発見できるということは記憶の範囲に限られます。スクリーンのなかでは、前に戻って参照することができないわけです。だからこそ、人は時計のように時間の問題を空間に置き換えようとするんです。記憶と論理の関係が、空間と同じように考えられないということが分かりましたね、この作品を作ってみて。

――その記憶の主題は『私自身に話すこと:

現象学的作用』(78)において、さらに探求が進められていますね。

ジャック・デリダが「

現象学的な作用」と呼ぶ「I hear myself at same time that I speak(私は私が話すことを同時に聞く)」という文章を、ビデオで多様な形式で現実化しています。同時に文では自明とされる二つの「私」が、ビデオでは必ずしも一致しないことを映像と音声の関係で明らかにしています。

それは

ロラン・バルトが言っていたことでもあるんですけれど。

デリダはそれを取り上げて、本のなかで思考を展開しています。何かを話すということは声をともなった現象ですから、それをビデオでやってみる価値はあると思いました。哲学的な存在と非存在とは違い、声は実際に聞こえる現象なので、何か違う対応を発見しようとしました。やはり声というのは、自分の声を自分で聞いている、というのは確かにそうですが、それは自分の声であると同時に、他者にもその声が聞こえて、さらにイメージも一緒にある。そのなかで言っている「私」と、ビデオ映像を見ている「私」の違いが出てきます。ビデオに記録されている「私」には、「私」と言っていることを聞く能力はないわけですから、それを認識できるのはそれを見ている観客としての「私」でしかない。それは常に見ている観客に返ってくるわけで、そこにしか聞くという体験はあらわれません。それは文章上で言われている「見る私」や「聞く私」と違うものです。読書する私と、現に映像を見て聞いている私がそれぞれいるわけです。

『SEEING/HEARING/SPEAKING』

『SEEING/HEARING/SPEAKING』

――聞くという行為は他者から見て、本当に聞いているのか分からないところがありますが、話すという行為には他者からもはっきりと分かる行為ですよね。

話すという行為はシンクロしている限りでは見えるものですが、シンクロしていないとまた別になります。サイレント・ボイスという、声には出てこない自分のなかの声というものもある。

デリダの言っていることですが「つぶやき」です。

――作品のなかでも、口だけが動いていて、音がない映像がありますね。

あれが、つぶやきです。同じことをくり返しているので、見ている人は今度は自分でフレーズを当てはめるということも可能になってきます。

――おもしろいのが

デリダのフレーズを英語で無限ループのようにしてしまうところですね。「I hear myself at the same time that I speak to myself at the same time that I hear …」

それは

デリダになかったことで、僕が作ったものです。英語だからできたことですが。そのなかで僕にわかったことは、

デリダのなかでは「話す私」と「聞く私」が同一だということが、それを円環にした場合には必ずしも同一ではない、ということです。というのは、話すのと同時に私が聞くことと、聞くのと同時に私自身に話すことでは、ちょっと違うでしょう。ズレが出てくるのです。前者は他者が介入できますが、後者は他者が介入できず、モ

ノローグになります。謂わば、ダイアローグとモ

ノローグが行ったり来たりしています。それと「同時に」といってますが、体験としては同時でも、話す文章では二つの「私」には時間差があります。それも円環にして、よりはっきりしました。

――

デリダの思想との関連性のなかで、飯村さんが展開している別のビデオ作品について、お話を伺ってみましょうか。『SEEING/HEARING/SPEAKING』(03)というマルチメディア/

インタラクティブ DVDについてです。

ジャック・デリダの主要な著書「声と現象」(デヴィット・B・アリスンの英訳)から引用した一文「I hear myself at same time I speak」に基づいて、飯村さんは最初のビデオ『Talking to Myself』を七八年に制作しました。ビデオの三作品『Talking to Myself』(78)、『Talking in New York』(81) 、『Talking to Myself at PS1』 (85)は三部作を成しており、全部で三三分のシリーズになっています。それに加えて、『Seeing/ Hearing / Speaking』(02)という新しい作品がありますね。

ここで扱っているのは

現象学が「本質的な作用」と言っていることです。

デリダの場合は聞くことと話すことをやっていますが、僕はそこに見ることを加えました。聞くことと話すことが同時にできることはわかりますけど、それと見ることは、また別の機能です。見ることが、必ずしも同じ現象ではないことは理解できるのです。したがって、文章の形式を変えて、見られると同時に私は見る、ということを言い、そこにフィードバックするイメージを見せています。そのようなパラレルな状態に置くことで「話す私」「聞く私」「見る私」を繋いでみようとしたのです。そのような映像の試みです。

『Talking in New York』

『Talking in New York』

――具象的な映像としては、飯村さんご自身の目、耳、口、後ろ姿がでてきます。

あれは

ドゥルーズの「

器官なき身体」という言葉を考えていたんですが、私の場合は逆に「身体なき器官」と言いたい。目、耳、口などが別々にあって、身体が見えない状態のことです。それぞれ、「見る」[聞く」「話す」の機能がありますが、それらを統一する身体が見えていない。クローズ・アップが全体から隔離されて、それぞれ独立して機能しながらも、繋がっているのです。例えば口を見ることが「話す」ことに、そこから耳が確認できないにしても「聞く」ことに繋がり(翻って、モニターの発する言葉を自身の現実の耳が聞く)、そこにイメージと現実との関係が生まれます。全体として不在の身体が器官を通して、その存在が意識されます。

――哲学者の名前がいろいろと出てきましたが、やはりそういうものを勉強する必要があるのでしょうか。

それは私の個人的興味から生まれたことで、他の作家にも適応するかは分かりません。確かに、

アメリカで七〇年代に、

デリダやバルトの英語の翻訳書を読んでいたこと、さらにそれ以前からビデオで

アイデンティティの問題を考えて『SELF IDENTITY』(72-74)という映像作品などを作っていたことが結びついて、これらの作品になり、一方で、映画の

記号学の研究から、当然、不在のビデオ

記号学の制作へと向かいました。

――メタレベルを含む作品を作っているから、構造が見えてくるという話ですよね。

それはいい解釈かもしれないけれど、必ずしもすべてメタレベルというわけではないですね。確かにメタレベルで議論することが、映像を活性化しています。特に日本では議論不在、批評不在が二〇年から三〇年続いて、映画批評雑誌や本の出版も極めて少なく、欧米に比べてそのギャップが大きい。最近やっとこのようなネットのサイトが生まれてきたことが、希望を持たせます。私も自分のサイトに私自身の批評や他人のエッセイも含めて載せています。まだ反応は少ないですが、一つには個人レベルの批評の高まりがあって、全体を押し上げていけたらいいですね。私自身、この半年でインタービュウだけで、数回を数えて、主にイギリスと

アメリカですが、すべてブログを含め、ホームページに載せています。日/英語、両サイトあり、和訳のないものありますが、読んでみてください。ネット時代、日本だけではなく、同時に世界を相手に出来ることは僕らの二〇代では、予想も出来なかったことです。

――他の

映画作家たちの追随を許さずに、飯村さんだけが映画やビデオの原理的な地平へ降りていき、映画にとっての時間や空間といった本質的な問題を論文ではなく、映像で示すことができるのは一体なぜなのでしょう。

昔は、批評は批評で作品は別世界でしたが、というのは作品は言葉を持たないと考えられましたが、コンセプチャルアート以来、言葉が作品の重要な要素となって、批評性も併せ持つようになりました。実験映画やビデオ・アートでも、視覚だけの映像主義という

モダニズムから、言葉を含めたポスト・

モダニズムへの転回があって、僕のビデオ

記号学の作品や、

デリダの言葉を扱った作品が評価されるベースが出来たと言えるでしょう。コンセプチャルアートはファインアートのなかだけの主張でしたが、私は

メディアアートでも可能であるばかりか、

メディアアートには固有の問題があり、

メディアアート固有の作品があることを実際の作品で示してきました。(余談になりますが、

メディアアートを漫画、アニメ、デジタルアートに限定して、ビデオ・アートや実験映画の豊富な世界を見失った

文化庁の

メディアアート・フェスティバルは日本の

文化政策としても、ひとつの大きな過ちを犯していないでしょうか。)

※本稿を作成するにあたり、武蔵野

美術大学イメージライブラリーの多大な協力を得ましたので、ここに御礼を記しておきます。(金子)

※このインタビューは、2011年1月初旬に刊行予定の『個人映画のつくり方』(アーツアンドクラフツ刊)に収録される予定です。

http://www.webarts.co.jp/book/menu/forthcoming.htm

Blog(Japanese)

http://takaiimura.sblo.jp/

Blog(English)

http://takahikoiimua.sblo.jp/

HP(English&Japanese)

http://www.takaiimura.com/

※尚、このインタービュウに出てくる映画とビデオの作品の多くはDVDでお求めになれます。

<DVD作品のリスト>

http://www.takaiimura.com/ 及び

http://www.takaiimura.com/salej.html

<ご購入出来るお店>

NADiff a/p/a/r/t 恵比寿本店

NADiff x10 写真美術館・恵比寿

NADiff contemporary

東京都現代美術館・木場

gallery 5 オペラシティ・ギャラリー・初台

NADiff愛知 愛知芸術センター・名古屋

原美術館ミュージアムショップ・品川

NTTインターコミュニケーション・センター・新宿

金沢21世紀美術館ミュージアムショップ・金沢

<ネット通

信販売> ※★は@に変換してご入力ください

「art media K.Y.(アムキー)」

http://amky.org/japanese/store/index.html

メール amky★amky.org

「ユーフォニック」Plexus

http://www.d-plexus.com/

「imageF/イメージ エフ」

http://www.imagef.jp/ 畠山順メール jun★imagef.jp

「飯村映像研究所」

http://www.takaiimura.com/ メール iimura★gol.com

七〇年代前半のビデオ・アート

――それから二年半、ニューヨークに住んでいたわけですが、六八年にはナム・ジュン・パイクに出会い、飯村さんはビデオ・アートを手がけられるようになりますね。

ええ。その頃、ちょうどソニーのポータブルのビデオ機材が発売されて、ニューヨークの先鋭的なアーティストたちもビデオ・アートに注目しはじめた頃でした。今から見ると、まだまだ重たい機材でしたが、それを背負って撮影していました。ナム・ジュン・パイクとはそれ以前にも東京で一回会っていますが、気さくな人だから、ロフトへ遊びに行きました。パイクのロフトにはテレビモニターがたくさん置いてあり、彼は磁石を使ってモニターに映し出されたニクソンの顔をグシャグシャに歪ませたりして、一種のテレビアートというかライヴテレビをやっていました。映画とは違うテレビやビデオの可能性に刺激されて、僕も日本に帰ってから機材を買ってビデオ・アートを本格的にやるようになりました。

パイクで思い出すことは、彼が「オペラ・セクストロニク」というパフォーマンスをシネマテークでやったときのことです。シャーロット・モーマンという女性が上半身裸になり、バストのところを「TVブラ」と呼ばれるテレビで隠している。そして、パイク自身も上半身裸になり、彼女に抱きつく格好をして、チェロになり、背中に弓を弾くというものでした。アメリカは女性の胸を出すと結構うるさいので、そこに私服の刑事が来て公序良俗罪でシャーロットを引っ張っていった。テレビで隠したつもりでも、胸が見えることはあるわけです。それで彼女が泣いて叫んで抗議したんですが、止められませんでした。シャーロット・モーマンはパイクのあらゆる要求を受け入れてパフォーマンスをした彼の芸術上のミューズでした。

六九年に、二年半のアメリカ滞在を終えて東京に戻りました。それで早速、二分の一インチのオープン・リールのビデオレコーダーとカメラを買いました。当時はまだ日本でビデオ・アートをやっている人はあまりいなかったと思います。七〇年にアメリカンセンターが主催した「クロストーク・インターメディア」というイベントが朝日新聞社ホールであり、アメリカの作曲家やブラッケージの映画も参加しましたが、僕はそこでビデオを使ったライヴの『Outside & Inside』(70)というパフォーマンスを発表しました。当時はまだ普通の人がテレビに出ることは珍しかった時で、客席にいるお客さんの顔を一人ずつ撮影して、それをリアルタイムでステージ上に大きなプロジェクターで映しました。また、有楽町の道端で通りがかりの人にインタビューして、それを同時に同じスクリーンに映し出すという当時としては、ポスト・モダンな試みをしました。そのときはまだ音声はリアルタイムで出せませんでしたが。これは、おそらく、日本のビデオ・パフォーマンスとしては最初(のひとつ)になります。

七一年には『マン・アンド・ウーマン』[DVD『Early Conceptual Videos』に収録]というインスタレーションを毎日新聞が主催した東京都美術館の現代美術展(キュレータ:中原祐介)でやりました。薄い全身タイツの男性と女性がレオナルド・ダヴィンチの絵にあるような、大の字に寝ているところを真上から撮影し、男女が上下に幾通りにも重なったりする、モニター4台と4台のVTRプレーヤを使ったインスタレーションです。ナレーションは単に男女の上下の位置を示すだけのコンセプチャルなものでした。これも、日本のビデオ・インスタレーションとしては最初の部類になるでしょう。その頃は本当に日本のビデオ・アートの黎明期だったんです。

七〇年代前半のビデオ・アート

――それから二年半、ニューヨークに住んでいたわけですが、六八年にはナム・ジュン・パイクに出会い、飯村さんはビデオ・アートを手がけられるようになりますね。

ええ。その頃、ちょうどソニーのポータブルのビデオ機材が発売されて、ニューヨークの先鋭的なアーティストたちもビデオ・アートに注目しはじめた頃でした。今から見ると、まだまだ重たい機材でしたが、それを背負って撮影していました。ナム・ジュン・パイクとはそれ以前にも東京で一回会っていますが、気さくな人だから、ロフトへ遊びに行きました。パイクのロフトにはテレビモニターがたくさん置いてあり、彼は磁石を使ってモニターに映し出されたニクソンの顔をグシャグシャに歪ませたりして、一種のテレビアートというかライヴテレビをやっていました。映画とは違うテレビやビデオの可能性に刺激されて、僕も日本に帰ってから機材を買ってビデオ・アートを本格的にやるようになりました。

パイクで思い出すことは、彼が「オペラ・セクストロニク」というパフォーマンスをシネマテークでやったときのことです。シャーロット・モーマンという女性が上半身裸になり、バストのところを「TVブラ」と呼ばれるテレビで隠している。そして、パイク自身も上半身裸になり、彼女に抱きつく格好をして、チェロになり、背中に弓を弾くというものでした。アメリカは女性の胸を出すと結構うるさいので、そこに私服の刑事が来て公序良俗罪でシャーロットを引っ張っていった。テレビで隠したつもりでも、胸が見えることはあるわけです。それで彼女が泣いて叫んで抗議したんですが、止められませんでした。シャーロット・モーマンはパイクのあらゆる要求を受け入れてパフォーマンスをした彼の芸術上のミューズでした。

六九年に、二年半のアメリカ滞在を終えて東京に戻りました。それで早速、二分の一インチのオープン・リールのビデオレコーダーとカメラを買いました。当時はまだ日本でビデオ・アートをやっている人はあまりいなかったと思います。七〇年にアメリカンセンターが主催した「クロストーク・インターメディア」というイベントが朝日新聞社ホールであり、アメリカの作曲家やブラッケージの映画も参加しましたが、僕はそこでビデオを使ったライヴの『Outside & Inside』(70)というパフォーマンスを発表しました。当時はまだ普通の人がテレビに出ることは珍しかった時で、客席にいるお客さんの顔を一人ずつ撮影して、それをリアルタイムでステージ上に大きなプロジェクターで映しました。また、有楽町の道端で通りがかりの人にインタビューして、それを同時に同じスクリーンに映し出すという当時としては、ポスト・モダンな試みをしました。そのときはまだ音声はリアルタイムで出せませんでしたが。これは、おそらく、日本のビデオ・パフォーマンスとしては最初(のひとつ)になります。

七一年には『マン・アンド・ウーマン』[DVD『Early Conceptual Videos』に収録]というインスタレーションを毎日新聞が主催した東京都美術館の現代美術展(キュレータ:中原祐介)でやりました。薄い全身タイツの男性と女性がレオナルド・ダヴィンチの絵にあるような、大の字に寝ているところを真上から撮影し、男女が上下に幾通りにも重なったりする、モニター4台と4台のVTRプレーヤを使ったインスタレーションです。ナレーションは単に男女の上下の位置を示すだけのコンセプチャルなものでした。これも、日本のビデオ・インスタレーションとしては最初の部類になるでしょう。その頃は本当に日本のビデオ・アートの黎明期だったんです。

DVD『Early Conceptual Videos』

――ビデオ・アート作品を作りはじめるのと相前後して、六〇年代後半にはフィルムを使ったコンセプチュアル・アートといえる映像作品を作っていますね。たとえば、一六ミリ作品の『ホワイト・カリグラフィ』(67)です。そのようなベースがあったからこそ、飯村さんの後のビデオ・アートの独自の展開があるのではないかとも思われます。これは未現像のクロミのフィルムの一コマ毎に、最初の二、三頁のみですが古事記の文字を書き写し、つまりはスクラッチして書いたもので、通常の上映ではほとんど解読不可能なものですね。

古事記を選んだのは、日本で書かれた一番古い文献といわれているからです。写したのは漢字とひらがなの要素から成っていますが、光のダンスとして抽象化しています。しかし、日本語圏の人が見て目が慣れてくると、古事記のなかに頻出する「神」「天」「命」などの漢字は判別がつくようになります。また、八ミリフィルム版を作り、パフォーマンスでは判読可能な部分も作って上映しています。古い八ミリ映写機についている映写速度変更装置(バリュアブル・シャッター)を使って、速度を変化させたり、コマを止めたり、暗転、逆回転映写なども行います。映写機を楽器として演奏するという方法です。実は六三年に新橋の内科画廊でやった最初期の映像個展でも作曲家の刀根康尚と「フィルム・コンサート」(まだパフォーマンスという言葉はアート用語になっていなかった)いう試みをやっています。その時初めて八ミリ映写機で、彼のグラフスコアで演奏しました。

最近では〇九年に、カナダのトロントの八ミリフィルムのフェスティバルで、八ミリ映写機を自分で抱えて、壁、天井、床、観客などへ上映するパフォーマンスを行ないました。また〇三年のロンドンやパリの上演では、初めて声に出して読みました。それまでサイレントでやっていたパフォーマンスに、声という異次元の要素を加えたわけです。古事記のテキストは「光の戯れ」として白い線の重なり合う文字のダンスであったものが、声によっていきなり意味が発生しました。また、映写機でストップして、その文字をマジックでなぞるというパフォーマンスもやりました。非常に複合的な要素を加えて、声に出す行為、書く行為、読む行為が重なり、立体的になりました。文字の抽象化いうモダニズムから、行為をともなった複合的な意味をもったポスト・モダンな展開です。[DVD『Writing with Light: White Calligraphy』に収録]

DVD『Early Conceptual Videos』

――ビデオ・アート作品を作りはじめるのと相前後して、六〇年代後半にはフィルムを使ったコンセプチュアル・アートといえる映像作品を作っていますね。たとえば、一六ミリ作品の『ホワイト・カリグラフィ』(67)です。そのようなベースがあったからこそ、飯村さんの後のビデオ・アートの独自の展開があるのではないかとも思われます。これは未現像のクロミのフィルムの一コマ毎に、最初の二、三頁のみですが古事記の文字を書き写し、つまりはスクラッチして書いたもので、通常の上映ではほとんど解読不可能なものですね。

古事記を選んだのは、日本で書かれた一番古い文献といわれているからです。写したのは漢字とひらがなの要素から成っていますが、光のダンスとして抽象化しています。しかし、日本語圏の人が見て目が慣れてくると、古事記のなかに頻出する「神」「天」「命」などの漢字は判別がつくようになります。また、八ミリフィルム版を作り、パフォーマンスでは判読可能な部分も作って上映しています。古い八ミリ映写機についている映写速度変更装置(バリュアブル・シャッター)を使って、速度を変化させたり、コマを止めたり、暗転、逆回転映写なども行います。映写機を楽器として演奏するという方法です。実は六三年に新橋の内科画廊でやった最初期の映像個展でも作曲家の刀根康尚と「フィルム・コンサート」(まだパフォーマンスという言葉はアート用語になっていなかった)いう試みをやっています。その時初めて八ミリ映写機で、彼のグラフスコアで演奏しました。

最近では〇九年に、カナダのトロントの八ミリフィルムのフェスティバルで、八ミリ映写機を自分で抱えて、壁、天井、床、観客などへ上映するパフォーマンスを行ないました。また〇三年のロンドンやパリの上演では、初めて声に出して読みました。それまでサイレントでやっていたパフォーマンスに、声という異次元の要素を加えたわけです。古事記のテキストは「光の戯れ」として白い線の重なり合う文字のダンスであったものが、声によっていきなり意味が発生しました。また、映写機でストップして、その文字をマジックでなぞるというパフォーマンスもやりました。非常に複合的な要素を加えて、声に出す行為、書く行為、読む行為が重なり、立体的になりました。文字の抽象化いうモダニズムから、行為をともなった複合的な意味をもったポスト・モダンな展開です。[DVD『Writing with Light: White Calligraphy』に収録]

『ホワイト・カリグラフィ』

――そのようなコンセプチュアルな系列の作品としては七五年から七八年にかけて制作した『1秒間24コマ』(モノクロ、一二分)[DVD『On Time in Film/DVD』に収録]がありますね。

これはフィルムのクロミ(真っ黒のフィルム)とスヌケ(透明なフィルム)だけで構成した作品です。映画の基本的な時間である一秒間二四コマを、1/24から24/24までの各パートでごとに構成を変えていきます。それぞれの分数はクロミとスヌケの比率、例えば1/24と1秒間出ればその後ろには最初の一コマがスヌケで二三コマがクロミのフィルムが一秒現れ、すぐにそのネガ:最初の一コマがクロミで二三コマがスヌケ、この一コマが二四コマ目まで、ポジ/ネガが一巡すると、2/24と出て、最初の二コマがスヌケ、あと二二コマがクロミのフィルムが一秒現れ、続いてく。映像に合わせてプツップツッ分子数に同期した音が鳴ります。

ちょっと見分けがつきにくいんですが、二四分の一秒ですから。ポジとネガがサンドイッチしたような形で、進行していきます。人間の視覚では判然としないでしょうけれど、数学的に緻密に作っています。それでいて、ボレロのように段階を踏んで進行していき、音楽性を出しています。フィルムの方は数学的に構成しているのですが、人間の目の視覚は必ずしも数学の法則に従うものではない。そこにはズレが生まれます。

たとえば、数学的にはまるで正反対のはずなのに、実際には1/24と23/24が同じに見えるんです。それから聴覚の問題でいえば、12/24を境にして、11/24と13/24は同じ長さに聞こえる。なぜなら、人間は音の比率では長いほうの音を認識しづらく、短い音の方として認識しやすいからです。そのように計算されて編集された実際のフィルムと、見る側の視覚と聴覚のズレによって、知覚の錯誤によって音楽性が生まれるのでしょう。プツッという音は、映像と完全にシンクロしています。一般的には視覚の方が聴覚よりも正確だと考えられていますが、『1秒間24コマ』のように時間という観点からみると、必ずしもそうではないということが発見されてきます。人間の目と耳がどこまで短い光と音を認識できるか、という実験のために作られた作品です。

『1秒間24コマ』はトニー・コンラッドの『フリッカー』と比べられ、ともにミニマル映画と呼ばれたりしますが、あちらはランダムにフリッカー現象を見せているのに対し、僕の作品はきっちりと計算しているところが違います。しかも情報として「1/24」のような単位を明示しています。そういう単位というものを同時に認識もできる。数字の認識と光の知覚、その両方を同時にやろうとしたわけだから、そこの違いはコンセプチュアルとして大きいと思います。

『ホワイト・カリグラフィ』

――そのようなコンセプチュアルな系列の作品としては七五年から七八年にかけて制作した『1秒間24コマ』(モノクロ、一二分)[DVD『On Time in Film/DVD』に収録]がありますね。

これはフィルムのクロミ(真っ黒のフィルム)とスヌケ(透明なフィルム)だけで構成した作品です。映画の基本的な時間である一秒間二四コマを、1/24から24/24までの各パートでごとに構成を変えていきます。それぞれの分数はクロミとスヌケの比率、例えば1/24と1秒間出ればその後ろには最初の一コマがスヌケで二三コマがクロミのフィルムが一秒現れ、すぐにそのネガ:最初の一コマがクロミで二三コマがスヌケ、この一コマが二四コマ目まで、ポジ/ネガが一巡すると、2/24と出て、最初の二コマがスヌケ、あと二二コマがクロミのフィルムが一秒現れ、続いてく。映像に合わせてプツップツッ分子数に同期した音が鳴ります。

ちょっと見分けがつきにくいんですが、二四分の一秒ですから。ポジとネガがサンドイッチしたような形で、進行していきます。人間の視覚では判然としないでしょうけれど、数学的に緻密に作っています。それでいて、ボレロのように段階を踏んで進行していき、音楽性を出しています。フィルムの方は数学的に構成しているのですが、人間の目の視覚は必ずしも数学の法則に従うものではない。そこにはズレが生まれます。

たとえば、数学的にはまるで正反対のはずなのに、実際には1/24と23/24が同じに見えるんです。それから聴覚の問題でいえば、12/24を境にして、11/24と13/24は同じ長さに聞こえる。なぜなら、人間は音の比率では長いほうの音を認識しづらく、短い音の方として認識しやすいからです。そのように計算されて編集された実際のフィルムと、見る側の視覚と聴覚のズレによって、知覚の錯誤によって音楽性が生まれるのでしょう。プツッという音は、映像と完全にシンクロしています。一般的には視覚の方が聴覚よりも正確だと考えられていますが、『1秒間24コマ』のように時間という観点からみると、必ずしもそうではないということが発見されてきます。人間の目と耳がどこまで短い光と音を認識できるか、という実験のために作られた作品です。

『1秒間24コマ』はトニー・コンラッドの『フリッカー』と比べられ、ともにミニマル映画と呼ばれたりしますが、あちらはランダムにフリッカー現象を見せているのに対し、僕の作品はきっちりと計算しているところが違います。しかも情報として「1/24」のような単位を明示しています。そういう単位というものを同時に認識もできる。数字の認識と光の知覚、その両方を同時にやろうとしたわけだから、そこの違いはコンセプチュアルとして大きいと思います。

『1秒間24コマ』

七〇年代後半のビデオ・アート

――それでは『カメラ、モニター、フレーム』(76)、『オブザーバ/オブザーブド』(75)、『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』(76)の難解ともいえる三部作の話に移りましょうか。

これを作った理由としては、映画の記号学というものがあるのに、どうしてビデオの記号学はないのか、という疑問からスタートしています。映画の記号学という場合でも、劇映画を対象としており、非劇的映画や実験映画を対象としたものではありません。そのことに不満でした。また、ビデオには映画と違う言語があるだろうと考えた。そこでフィードバックというビデオ特有の現象を技術的な土台としながら、そこに文字を読むという行為を映像的に含めて、ビデオの閉回路サーキットのなかで試みた三部作なのです。僕の目的はビデオの記号学の論文を書くことではなく、あくまでも作品として制作することでした。ちなみに七五年から七六年にかけて制作したオリジナルの『カメラ、モニター、フレーム』『オブザーバ/オブザーブド』『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』は全部で五九分ありますが、これらを九八年にリメイクして、コンセプトもイメージ/言葉も変えずに、途中の静止画面を大幅に短縮した全部で二二分のバージョンを作りました。

『1秒間24コマ』

七〇年代後半のビデオ・アート

――それでは『カメラ、モニター、フレーム』(76)、『オブザーバ/オブザーブド』(75)、『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』(76)の難解ともいえる三部作の話に移りましょうか。

これを作った理由としては、映画の記号学というものがあるのに、どうしてビデオの記号学はないのか、という疑問からスタートしています。映画の記号学という場合でも、劇映画を対象としており、非劇的映画や実験映画を対象としたものではありません。そのことに不満でした。また、ビデオには映画と違う言語があるだろうと考えた。そこでフィードバックというビデオ特有の現象を技術的な土台としながら、そこに文字を読むという行為を映像的に含めて、ビデオの閉回路サーキットのなかで試みた三部作なのです。僕の目的はビデオの記号学の論文を書くことではなく、あくまでも作品として制作することでした。ちなみに七五年から七六年にかけて制作したオリジナルの『カメラ、モニター、フレーム』『オブザーバ/オブザーブド』『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』は全部で五九分ありますが、これらを九八年にリメイクして、コンセプトもイメージ/言葉も変えずに、途中の静止画面を大幅に短縮した全部で二二分のバージョンを作りました。

――それでは、まず『カメラ、モニター、フレーム』についてお話し下さい。

『カメラ、モニター、フレーム』は年代的には七六年に作っていますが、三部作の最初の作品として位置づけています。カメラ、モニター、フレームというビデオの基本的な三要素を取り出し、作品化したものです。ここでは映像と言葉の弁証法をやっています。この作品は「これはカメラである1」「これはカメラである2」「これはモニターである1」「これはモニターである2」「フレームを見ること」の五つの細分化された作品から成っています。今日は時間もないので、そのなかから「これはカメラである1」についてお話しましょう。

ここには二つの命題を用意しました。「これはカメラである」と「私は飯村隆彦である」の二つです。実際には英語の文で作られていますが、ここでは日本語を使って説明をします。前者は「カメラ」という対象(客体)に対する規定であり、後者は「私」という主体に対する規定です。これら二つの命題を視覚と言語の弁証法によって結合することが、この作品の主要なテーマです。最初に「これはカメラである」という文が、カメラ1の映像に対して語られます。このときにナレーションの話者は画面内に現れず、声の主は不明です。次に私の顔の映像が現れて「私は飯村隆彦である」と言います。この場合、私の唇の動きと声がシンクロしているので、映像の人物と声の主が同じであることが了解されます。そのように「これはカメラである」「私は飯村隆彦である」という命題を用意し、それを肯定文と否定文によって交代して見せていきます。そこには実際にカメラ1と2、何もない白い空間、私の顔が映し出されます。それが最後のシーンで「私はカメラである」という命題に統合され、カメラのファインダーを覗く私の姿が映像として示されるわけです

同じモニターというものでも、それを意味するものは違う、と。これは、有名な記号論のシニフィアンとシニフィエという考え方でいえば、モニターとその映像というものに対応するという一つの例でもありますけれど。本当にモニターを見るのか、映像としてのモニターを見るのか、それは現に見ている実物のモニターなのか、どっちを指すのか、という問題があります。たとえば、ピクチャーノイズが出てくるところでは、そこには実物のモニターを指すことになります。日本語ではわからないけど、英語でA monitorと言ったときに、実際、モニターがいっぱいトンネル状に見えるわけです。あれは虚像だけど、それをA monitor(一つのモニター)といっていいのか。そういう議論もあります。虚像と現実という、その辺も出しています。 この結論「私はカメラである」とは、ロシアのジガ・ヴェルトフが撮った『カメラを持った男』(29)と、その映画を作ることによって彼が主張した映画眼(カメラアイ)に多くを負っています。ですが、そこには差違もあります。ヴェルトフが『カメラを持った男』のなかで、カメラのレンズと見開かれた目のイメージを二重写しにして、修辞的な意味で「私はカメラである」と語ったのに対し、僕はそれを弁証法的な論理の帰結として示しました。またヴェルトフのサイレント映画の時代に不可能であった、映像と音の弁証法という観点も僕の作品では試みられています。要するに、映画の記号学を継承しながら、新しいメディアのなかで何ができるか、ということをやろうとしたんです。

――それでは、まず『カメラ、モニター、フレーム』についてお話し下さい。

『カメラ、モニター、フレーム』は年代的には七六年に作っていますが、三部作の最初の作品として位置づけています。カメラ、モニター、フレームというビデオの基本的な三要素を取り出し、作品化したものです。ここでは映像と言葉の弁証法をやっています。この作品は「これはカメラである1」「これはカメラである2」「これはモニターである1」「これはモニターである2」「フレームを見ること」の五つの細分化された作品から成っています。今日は時間もないので、そのなかから「これはカメラである1」についてお話しましょう。

ここには二つの命題を用意しました。「これはカメラである」と「私は飯村隆彦である」の二つです。実際には英語の文で作られていますが、ここでは日本語を使って説明をします。前者は「カメラ」という対象(客体)に対する規定であり、後者は「私」という主体に対する規定です。これら二つの命題を視覚と言語の弁証法によって結合することが、この作品の主要なテーマです。最初に「これはカメラである」という文が、カメラ1の映像に対して語られます。このときにナレーションの話者は画面内に現れず、声の主は不明です。次に私の顔の映像が現れて「私は飯村隆彦である」と言います。この場合、私の唇の動きと声がシンクロしているので、映像の人物と声の主が同じであることが了解されます。そのように「これはカメラである」「私は飯村隆彦である」という命題を用意し、それを肯定文と否定文によって交代して見せていきます。そこには実際にカメラ1と2、何もない白い空間、私の顔が映し出されます。それが最後のシーンで「私はカメラである」という命題に統合され、カメラのファインダーを覗く私の姿が映像として示されるわけです

同じモニターというものでも、それを意味するものは違う、と。これは、有名な記号論のシニフィアンとシニフィエという考え方でいえば、モニターとその映像というものに対応するという一つの例でもありますけれど。本当にモニターを見るのか、映像としてのモニターを見るのか、それは現に見ている実物のモニターなのか、どっちを指すのか、という問題があります。たとえば、ピクチャーノイズが出てくるところでは、そこには実物のモニターを指すことになります。日本語ではわからないけど、英語でA monitorと言ったときに、実際、モニターがいっぱいトンネル状に見えるわけです。あれは虚像だけど、それをA monitor(一つのモニター)といっていいのか。そういう議論もあります。虚像と現実という、その辺も出しています。 この結論「私はカメラである」とは、ロシアのジガ・ヴェルトフが撮った『カメラを持った男』(29)と、その映画を作ることによって彼が主張した映画眼(カメラアイ)に多くを負っています。ですが、そこには差違もあります。ヴェルトフが『カメラを持った男』のなかで、カメラのレンズと見開かれた目のイメージを二重写しにして、修辞的な意味で「私はカメラである」と語ったのに対し、僕はそれを弁証法的な論理の帰結として示しました。またヴェルトフのサイレント映画の時代に不可能であった、映像と音の弁証法という観点も僕の作品では試みられています。要するに、映画の記号学を継承しながら、新しいメディアのなかで何ができるか、ということをやろうとしたんです。

『カメラ、モニター、フレーム』

――普段、映像を見て、ここまで考えさせられるという経験をしていないので、頭が熱くなってぼんやりした状態になりました。

ええ、そうでしたか。例えば、映像と音の問題ひとつをとっても、普通は映像を補完するものとしてナレーションが語られ、あるいはナレーションを補完するものとして映像が示されます。しかし『カメラ、モニター、フレーム』では、映像と矛盾したり対立したりする文がナレーションによって読まれます。そのようなことに映像を見る人は慣れてないので、頭脳としても身体としても非常に戸惑い、疲れるようなのです。

映画を通して考えるという教育もないわけですけど。そこに「A」という言葉がでると、映像をその言葉の説明だとしか見ない。そこに、映像というものが言葉と違うものとして、あるいは対立するものとして、別のことを言おうとしているところまでは誰も見ない。そういう考え方がないので、それを僕はやろうとしてるんですけど。

――次の『オブザーバ/オブザーブド』も、ビデオカメラ二台とモニターが二台用意された、『カメラ、モニター、フレーム』と似たようなセットで撮影されていますね。

『オブザーバ/オブザーブド』は「オブザーバ/オブザーブド#1」「見ること/見ないこと」「彼女は見る/見られる」の三つの細分化された作品から成っています。ビデオでは、カメラのオペレーター(撮影者)である以上にメディエーター(介入者)として問題となってきます。そこにはジガ・ヴェルトフがサイレント映画で追求しようとした「見る/見られる」という関係が、ビデオではサイレント映画にはない音声や同期性やリアルタイム性を加味して、対象とのパラレルな関係をもつことに気がつきました。そうなるとビデオでは映画撮影の場合とは違い、見る見られる、主体と客体というものが、固定したものではなく、変換可能なものとして立ち現れてくるのです。

その例を「オブザーバ/オブザーブド#1」を取りあげて、見てみましょう。二組のカメラとモニターがそれぞれ向かい合っており、その一方に女性が付き添っています。最初の女性の顔がアップで映され、目が上下に移動します。それに続いて、カメラがパンダウンすると、カメラの下にあるモニターに、カメラに付き添う女性の姿が映っています。このパンによる上下運動は、最初の女性の眼球の動きに対応しています。この女性は「見る」と同時に「見られる」という状態にあります。カメラとモニターの向かい合った組み合わせを準備すれば、リアルタイムのメディアではない映画とは違って、ビデオは撮影者と被撮影者を同時に被写体として映像化することが可能なのです。さらに、カメラとモニターが同一の回路にあって、そのカメラでモニターを撮影すると、無限反復というか、無限回廊のようなフィードバック現象の起きた映像になります。これも興味深い現象です。これが映画では不可能な、見る/見られるの関係が変換可能となる、いわばビデオの記号学への導入といえるのです。(尚、現代美術のなかで、「見る」「見られる」関係をとり上げたアーティストにダン・グラハムの八ミリカメラによる「Body Press」(70-72)があります。)

『カメラ、モニター、フレーム』

――普段、映像を見て、ここまで考えさせられるという経験をしていないので、頭が熱くなってぼんやりした状態になりました。

ええ、そうでしたか。例えば、映像と音の問題ひとつをとっても、普通は映像を補完するものとしてナレーションが語られ、あるいはナレーションを補完するものとして映像が示されます。しかし『カメラ、モニター、フレーム』では、映像と矛盾したり対立したりする文がナレーションによって読まれます。そのようなことに映像を見る人は慣れてないので、頭脳としても身体としても非常に戸惑い、疲れるようなのです。

映画を通して考えるという教育もないわけですけど。そこに「A」という言葉がでると、映像をその言葉の説明だとしか見ない。そこに、映像というものが言葉と違うものとして、あるいは対立するものとして、別のことを言おうとしているところまでは誰も見ない。そういう考え方がないので、それを僕はやろうとしてるんですけど。

――次の『オブザーバ/オブザーブド』も、ビデオカメラ二台とモニターが二台用意された、『カメラ、モニター、フレーム』と似たようなセットで撮影されていますね。

『オブザーバ/オブザーブド』は「オブザーバ/オブザーブド#1」「見ること/見ないこと」「彼女は見る/見られる」の三つの細分化された作品から成っています。ビデオでは、カメラのオペレーター(撮影者)である以上にメディエーター(介入者)として問題となってきます。そこにはジガ・ヴェルトフがサイレント映画で追求しようとした「見る/見られる」という関係が、ビデオではサイレント映画にはない音声や同期性やリアルタイム性を加味して、対象とのパラレルな関係をもつことに気がつきました。そうなるとビデオでは映画撮影の場合とは違い、見る見られる、主体と客体というものが、固定したものではなく、変換可能なものとして立ち現れてくるのです。

その例を「オブザーバ/オブザーブド#1」を取りあげて、見てみましょう。二組のカメラとモニターがそれぞれ向かい合っており、その一方に女性が付き添っています。最初の女性の顔がアップで映され、目が上下に移動します。それに続いて、カメラがパンダウンすると、カメラの下にあるモニターに、カメラに付き添う女性の姿が映っています。このパンによる上下運動は、最初の女性の眼球の動きに対応しています。この女性は「見る」と同時に「見られる」という状態にあります。カメラとモニターの向かい合った組み合わせを準備すれば、リアルタイムのメディアではない映画とは違って、ビデオは撮影者と被撮影者を同時に被写体として映像化することが可能なのです。さらに、カメラとモニターが同一の回路にあって、そのカメラでモニターを撮影すると、無限反復というか、無限回廊のようなフィードバック現象の起きた映像になります。これも興味深い現象です。これが映画では不可能な、見る/見られるの関係が変換可能となる、いわばビデオの記号学への導入といえるのです。(尚、現代美術のなかで、「見る」「見られる」関係をとり上げたアーティストにダン・グラハムの八ミリカメラによる「Body Press」(70-72)があります。)

『オブザーバ/オブザーブド』

――そうなると『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』はどうなりますか?

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』の場合、同じようなカメラとモニターが向かい合ったセットですが、今度は僕と女性がそれぞれカメラに付き添っています。映像的には単なるフィードバックではなく、ダブル・フィードバックを使っています。これを言語化すると、単なる「撮る/撮られる」の関係ではなく、「私は私を撮影するあなたを見る」と「私はあなたを撮影する私自身を見る」いう複雑に構造化された関係になってきます。言い換えれば、見る者が見られる者を見ると同時に、見られる者が見る者を見て、立場を入れ替えるということになります。哲学的にいえば、ビデオの閉回路サーキットのなかでは、主体と客体が循環して、相互に交換可能なものとして扱われるということなのです。要するに、確固たる主体があるのではなく、「私」という主体が関係性のなかにあるということを示しています。

『オブザーバ/オブザーブド』

――そうなると『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』はどうなりますか?

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』の場合、同じようなカメラとモニターが向かい合ったセットですが、今度は僕と女性がそれぞれカメラに付き添っています。映像的には単なるフィードバックではなく、ダブル・フィードバックを使っています。これを言語化すると、単なる「撮る/撮られる」の関係ではなく、「私は私を撮影するあなたを見る」と「私はあなたを撮影する私自身を見る」いう複雑に構造化された関係になってきます。言い換えれば、見る者が見られる者を見ると同時に、見られる者が見る者を見て、立場を入れ替えるということになります。哲学的にいえば、ビデオの閉回路サーキットのなかでは、主体と客体が循環して、相互に交換可能なものとして扱われるということなのです。要するに、確固たる主体があるのではなく、「私」という主体が関係性のなかにあるということを示しています。

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』

独自の領域を探求する

――飯村さんはビデオ・アートによって、コンセプチュアルな芸術表現として、映画やビデオが生まれる地点の原理を非常にラディカルに問い直しています。その一方で、フィルム作品を作り続けており、それらは映画が時間芸術のメディアである、というもう一つのラディカルな問いを浮上させているように見えます。たとえば「間」というシリーズは、完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』(77)と、京都の龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:竜安寺石庭の時/空間』(89)という両極端の作品があり、これらは映画が持つ時間芸術としての面に注目した、非常に興味深いものになっています。

完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』と京都の龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:竜安寺石庭の時/空間』は「両極端」に見えるかもしれませんが、コンセプトではともに「間」を扱っていることでは共通しています。それぞれの作品は、別々に作られていて、必ずしもシリーズとして作られていませんが、結果的にひとつのテーマで、同じDVDに入っています。その中のメイキングのドキュメンタリーも、コマ撮りではないが、アニメーションもあって、多様です。多様なリアリゼーションの中で「間」を考えたものです。他にも触れているように、ゆっくりした移動撮影に間を見るものもあれば、スクラッチした一本の走る線に間を見る場合もあります。石を叩いてエコーする余韻の音に聞く間も、サウンドトラックにスクラッチした二つの音のあいだに間を聞くこともできるでしょう。時/空間を切り離せないある時続性、ベルグソンが「デュレー」と呼ぶものと共通しているかもしれません。

『Ma(Intervals)』は七五年から七七年にかけて、ニューヨークに長期滞在していたときに制作したものです。フィルムのクロミとスヌケを使っている点では、『1秒間24コマ』と同じですが、この作品ではこれら二種類と、さらにクロミのフィルムに針によって直線一本の線を引いたものと、その反対に黒い線をスヌケのフィルムに同じように縦に引いたものの四種類のフィルム素材を使って構成しました。

『MA(INTERVALS)』はタイトルにもあるように、何かが映っている時間ではなく、そのインターバルにあたる時間の休止部分である「間」についての映画です。画面が真っ黒なときと真っ白なときがあり、さらに画面のほぼ中央にときどき、白や黒の線が走ります。それらを一秒、二秒、三秒ずつで組み合わせました。また音の面では、フィルムのサウンドトラックの部分に傷をつけて、一秒ごと、二秒ごと、三秒ごとに断続音を入れました。また、一秒の継続音を入れることによって画面と音を同期させました。この映画を見る人は、画面に線が走らず、音もしない「間」の時間を体験することになるのです。当時はミニマルな映画だとの評価を受けましたが、僕としては光と闇、断続と継続という四つの様相によって、グラフィカルなスコアとして構成するという狙いがありました。

『オブザーバ/オブザーブド/オブザーバ』

独自の領域を探求する

――飯村さんはビデオ・アートによって、コンセプチュアルな芸術表現として、映画やビデオが生まれる地点の原理を非常にラディカルに問い直しています。その一方で、フィルム作品を作り続けており、それらは映画が時間芸術のメディアである、というもう一つのラディカルな問いを浮上させているように見えます。たとえば「間」というシリーズは、完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』(77)と、京都の龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:竜安寺石庭の時/空間』(89)という両極端の作品があり、これらは映画が持つ時間芸術としての面に注目した、非常に興味深いものになっています。

完全なる抽象映画である『Ma(Intervals)』と京都の龍安寺の石庭を撮り、具体的なイメージを使った『間:竜安寺石庭の時/空間』は「両極端」に見えるかもしれませんが、コンセプトではともに「間」を扱っていることでは共通しています。それぞれの作品は、別々に作られていて、必ずしもシリーズとして作られていませんが、結果的にひとつのテーマで、同じDVDに入っています。その中のメイキングのドキュメンタリーも、コマ撮りではないが、アニメーションもあって、多様です。多様なリアリゼーションの中で「間」を考えたものです。他にも触れているように、ゆっくりした移動撮影に間を見るものもあれば、スクラッチした一本の走る線に間を見る場合もあります。石を叩いてエコーする余韻の音に聞く間も、サウンドトラックにスクラッチした二つの音のあいだに間を聞くこともできるでしょう。時/空間を切り離せないある時続性、ベルグソンが「デュレー」と呼ぶものと共通しているかもしれません。

『Ma(Intervals)』は七五年から七七年にかけて、ニューヨークに長期滞在していたときに制作したものです。フィルムのクロミとスヌケを使っている点では、『1秒間24コマ』と同じですが、この作品ではこれら二種類と、さらにクロミのフィルムに針によって直線一本の線を引いたものと、その反対に黒い線をスヌケのフィルムに同じように縦に引いたものの四種類のフィルム素材を使って構成しました。

『MA(INTERVALS)』はタイトルにもあるように、何かが映っている時間ではなく、そのインターバルにあたる時間の休止部分である「間」についての映画です。画面が真っ黒なときと真っ白なときがあり、さらに画面のほぼ中央にときどき、白や黒の線が走ります。それらを一秒、二秒、三秒ずつで組み合わせました。また音の面では、フィルムのサウンドトラックの部分に傷をつけて、一秒ごと、二秒ごと、三秒ごとに断続音を入れました。また、一秒の継続音を入れることによって画面と音を同期させました。この映画を見る人は、画面に線が走らず、音もしない「間」の時間を体験することになるのです。当時はミニマルな映画だとの評価を受けましたが、僕としては光と闇、断続と継続という四つの様相によって、グラフィカルなスコアとして構成するという狙いがありました。

『Ma(Intervals)』

――飯村さんのコンセプチュアル・アートと具体的な映像が、ほどよいバランスで調和した作品が『間:竜安寺石庭の時/空間』(89)ですね。メトロポリタン美術館とゲティ財団の共同出資する「プログラム・フォー・アート・オブ・フィルム」の委嘱を受けて、飯村隆彦と磯崎新による共同作品として一六ミリフィルムで完成された作品です。演出は飯村隆彦、テキストは磯崎新、音楽は小杉武久となっています。

『間:竜安寺石庭の時/空間』のために資金が出たので、贅沢に撮影できた作品で、プロのスタッフを使っています。磯崎新さんが「間」をテーマに様々な展覧会をやっていることを知っていたので、この映画のためにテキストを書いてもらいました。また、音楽の小杉武久とは旧友ですが、久々に音楽で組みました。京都の右京区にある「龍安寺の石庭」は幅二二メートル、奥行きが十メートルほどの敷地で、白砂を敷きつめたなかに一見、無造作に一五個の石が置かれています。いわゆる枯山水の庭ですが、禅を体現するものとして外国人にもよく知られています。この『間:竜安寺石庭の時/空間』を撮影するために、早朝の三時間ほどで石庭を借り切って撮影しました。

――これは難解なテーマに見えますが、飯村さんの『間:竜安寺石庭の時/空間』では拍子抜けするほど平易且つ明快に「空間が時間である」ということが映像で表現されていますね。

龍安寺の石庭は動かない対象であり、すでに多くの写真や映画の対象になってきました。そこで、自分が作る映画を見ることで「間」を体験できるようにしよう、と考えました。その主な方法となったのが、石と石の間を滑らかに移動撮影する台車を使ったドリー撮影でした。映画では固定撮影によって空間を提示できますし、移動の早い撮影ではそこに時間を表現することができます。しかし、時間でも空間でもないものを表現するにはどうしたらいいのかと考えて、思い浮かんだのだが非常にゆっくりとした移動撮影だったのです。ただし、人の手でカメラの載った移動台を動かしてしまうと、動きにムラが出てしまいます。そこでコンピュータに移動台の動きを計算させて、石から石へ一定のゆっくりとしたスピードでの移動撮影を生み出しました。

動かない石に対してカメラの視点が移動することで、継続する「空間」と同時に観察者の「時間」の経過を示すことができます。そこに磯崎さんが書いた「庭は瞑想のための/装置である/空白を感知せよ/静寂の声を/聞け」といったテキストや、「空虚の浸透を想え/物ではなく/その間に生まれる/距離を/音ではなく/それが埋め残した/休止部分を」といったテキストを効果的に配置しました。特に「呼吸せよ/この庭をのみこみ/のみこまれ/合一せよ」という一文は、この映画がまさに「間」の体験であることをよく表していると思います。『間:竜安寺石庭の時/空間』のように時間そのものを映画のなかで思考しようとする試みは、案外少ないのではないでしょうか。

『Ma(Intervals)』

――飯村さんのコンセプチュアル・アートと具体的な映像が、ほどよいバランスで調和した作品が『間:竜安寺石庭の時/空間』(89)ですね。メトロポリタン美術館とゲティ財団の共同出資する「プログラム・フォー・アート・オブ・フィルム」の委嘱を受けて、飯村隆彦と磯崎新による共同作品として一六ミリフィルムで完成された作品です。演出は飯村隆彦、テキストは磯崎新、音楽は小杉武久となっています。

『間:竜安寺石庭の時/空間』のために資金が出たので、贅沢に撮影できた作品で、プロのスタッフを使っています。磯崎新さんが「間」をテーマに様々な展覧会をやっていることを知っていたので、この映画のためにテキストを書いてもらいました。また、音楽の小杉武久とは旧友ですが、久々に音楽で組みました。京都の右京区にある「龍安寺の石庭」は幅二二メートル、奥行きが十メートルほどの敷地で、白砂を敷きつめたなかに一見、無造作に一五個の石が置かれています。いわゆる枯山水の庭ですが、禅を体現するものとして外国人にもよく知られています。この『間:竜安寺石庭の時/空間』を撮影するために、早朝の三時間ほどで石庭を借り切って撮影しました。

――これは難解なテーマに見えますが、飯村さんの『間:竜安寺石庭の時/空間』では拍子抜けするほど平易且つ明快に「空間が時間である」ということが映像で表現されていますね。

龍安寺の石庭は動かない対象であり、すでに多くの写真や映画の対象になってきました。そこで、自分が作る映画を見ることで「間」を体験できるようにしよう、と考えました。その主な方法となったのが、石と石の間を滑らかに移動撮影する台車を使ったドリー撮影でした。映画では固定撮影によって空間を提示できますし、移動の早い撮影ではそこに時間を表現することができます。しかし、時間でも空間でもないものを表現するにはどうしたらいいのかと考えて、思い浮かんだのだが非常にゆっくりとした移動撮影だったのです。ただし、人の手でカメラの載った移動台を動かしてしまうと、動きにムラが出てしまいます。そこでコンピュータに移動台の動きを計算させて、石から石へ一定のゆっくりとしたスピードでの移動撮影を生み出しました。

動かない石に対してカメラの視点が移動することで、継続する「空間」と同時に観察者の「時間」の経過を示すことができます。そこに磯崎さんが書いた「庭は瞑想のための/装置である/空白を感知せよ/静寂の声を/聞け」といったテキストや、「空虚の浸透を想え/物ではなく/その間に生まれる/距離を/音ではなく/それが埋め残した/休止部分を」といったテキストを効果的に配置しました。特に「呼吸せよ/この庭をのみこみ/のみこまれ/合一せよ」という一文は、この映画がまさに「間」の体験であることをよく表していると思います。『間:竜安寺石庭の時/空間』のように時間そのものを映画のなかで思考しようとする試みは、案外少ないのではないでしょうか。

『間:竜安寺石庭の時/空間』

――次は『視覚的論理(と非論理)』(77)について伺いましょう。記号の視覚的論理(と非論理)をパンやズームのカメらの制限された運動と結合して示しています。「This is picture A」「This is not picture A」「Camera paned from A」「Where is A located ?」「A is A」「A is not A」といったフレーズが用意され、「A」という文字が見えること、見えないことをめぐって、フィックス・ショットやパンなどカメラ運動が展開されます。

一見、矛盾したフレーズを扱っている作品です。あれは、一つにはヴィトゲンシュタインの本を読んで、ピクチャー理論というのがあり、それに興味を持って僕なりに作った作品です。文字を直接対象として作った映画というのは、そんなにないでしょう。カメラの固定ショットとパンだけで、言葉の論理と非論理を使って撮っています。

映画のなかで論理について考えるという行為に、慣れている人はあまりいないでしょう。紙の上で書いた論理は活字として残りますが、映像的なもので論理を展開すると残らない。時間のなかの論理というものはどんどん消えていきます。前と矛盾することがあり、その矛盾が発見できるということは記憶の範囲に限られます。スクリーンのなかでは、前に戻って参照することができないわけです。だからこそ、人は時計のように時間の問題を空間に置き換えようとするんです。記憶と論理の関係が、空間と同じように考えられないということが分かりましたね、この作品を作ってみて。

――その記憶の主題は『私自身に話すこと:現象学的作用』(78)において、さらに探求が進められていますね。ジャック・デリダが「現象学的な作用」と呼ぶ「I hear myself at same time that I speak(私は私が話すことを同時に聞く)」という文章を、ビデオで多様な形式で現実化しています。同時に文では自明とされる二つの「私」が、ビデオでは必ずしも一致しないことを映像と音声の関係で明らかにしています。

それはロラン・バルトが言っていたことでもあるんですけれど。デリダはそれを取り上げて、本のなかで思考を展開しています。何かを話すということは声をともなった現象ですから、それをビデオでやってみる価値はあると思いました。哲学的な存在と非存在とは違い、声は実際に聞こえる現象なので、何か違う対応を発見しようとしました。やはり声というのは、自分の声を自分で聞いている、というのは確かにそうですが、それは自分の声であると同時に、他者にもその声が聞こえて、さらにイメージも一緒にある。そのなかで言っている「私」と、ビデオ映像を見ている「私」の違いが出てきます。ビデオに記録されている「私」には、「私」と言っていることを聞く能力はないわけですから、それを認識できるのはそれを見ている観客としての「私」でしかない。それは常に見ている観客に返ってくるわけで、そこにしか聞くという体験はあらわれません。それは文章上で言われている「見る私」や「聞く私」と違うものです。読書する私と、現に映像を見て聞いている私がそれぞれいるわけです。

『間:竜安寺石庭の時/空間』

――次は『視覚的論理(と非論理)』(77)について伺いましょう。記号の視覚的論理(と非論理)をパンやズームのカメらの制限された運動と結合して示しています。「This is picture A」「This is not picture A」「Camera paned from A」「Where is A located ?」「A is A」「A is not A」といったフレーズが用意され、「A」という文字が見えること、見えないことをめぐって、フィックス・ショットやパンなどカメラ運動が展開されます。

一見、矛盾したフレーズを扱っている作品です。あれは、一つにはヴィトゲンシュタインの本を読んで、ピクチャー理論というのがあり、それに興味を持って僕なりに作った作品です。文字を直接対象として作った映画というのは、そんなにないでしょう。カメラの固定ショットとパンだけで、言葉の論理と非論理を使って撮っています。

映画のなかで論理について考えるという行為に、慣れている人はあまりいないでしょう。紙の上で書いた論理は活字として残りますが、映像的なもので論理を展開すると残らない。時間のなかの論理というものはどんどん消えていきます。前と矛盾することがあり、その矛盾が発見できるということは記憶の範囲に限られます。スクリーンのなかでは、前に戻って参照することができないわけです。だからこそ、人は時計のように時間の問題を空間に置き換えようとするんです。記憶と論理の関係が、空間と同じように考えられないということが分かりましたね、この作品を作ってみて。

――その記憶の主題は『私自身に話すこと:現象学的作用』(78)において、さらに探求が進められていますね。ジャック・デリダが「現象学的な作用」と呼ぶ「I hear myself at same time that I speak(私は私が話すことを同時に聞く)」という文章を、ビデオで多様な形式で現実化しています。同時に文では自明とされる二つの「私」が、ビデオでは必ずしも一致しないことを映像と音声の関係で明らかにしています。

それはロラン・バルトが言っていたことでもあるんですけれど。デリダはそれを取り上げて、本のなかで思考を展開しています。何かを話すということは声をともなった現象ですから、それをビデオでやってみる価値はあると思いました。哲学的な存在と非存在とは違い、声は実際に聞こえる現象なので、何か違う対応を発見しようとしました。やはり声というのは、自分の声を自分で聞いている、というのは確かにそうですが、それは自分の声であると同時に、他者にもその声が聞こえて、さらにイメージも一緒にある。そのなかで言っている「私」と、ビデオ映像を見ている「私」の違いが出てきます。ビデオに記録されている「私」には、「私」と言っていることを聞く能力はないわけですから、それを認識できるのはそれを見ている観客としての「私」でしかない。それは常に見ている観客に返ってくるわけで、そこにしか聞くという体験はあらわれません。それは文章上で言われている「見る私」や「聞く私」と違うものです。読書する私と、現に映像を見て聞いている私がそれぞれいるわけです。

『SEEING/HEARING/SPEAKING』

――聞くという行為は他者から見て、本当に聞いているのか分からないところがありますが、話すという行為には他者からもはっきりと分かる行為ですよね。

話すという行為はシンクロしている限りでは見えるものですが、シンクロしていないとまた別になります。サイレント・ボイスという、声には出てこない自分のなかの声というものもある。デリダの言っていることですが「つぶやき」です。

――作品のなかでも、口だけが動いていて、音がない映像がありますね。

あれが、つぶやきです。同じことをくり返しているので、見ている人は今度は自分でフレーズを当てはめるということも可能になってきます。

――おもしろいのがデリダのフレーズを英語で無限ループのようにしてしまうところですね。「I hear myself at the same time that I speak to myself at the same time that I hear …」

それはデリダになかったことで、僕が作ったものです。英語だからできたことですが。そのなかで僕にわかったことは、デリダのなかでは「話す私」と「聞く私」が同一だということが、それを円環にした場合には必ずしも同一ではない、ということです。というのは、話すのと同時に私が聞くことと、聞くのと同時に私自身に話すことでは、ちょっと違うでしょう。ズレが出てくるのです。前者は他者が介入できますが、後者は他者が介入できず、モノローグになります。謂わば、ダイアローグとモノローグが行ったり来たりしています。それと「同時に」といってますが、体験としては同時でも、話す文章では二つの「私」には時間差があります。それも円環にして、よりはっきりしました。

――デリダの思想との関連性のなかで、飯村さんが展開している別のビデオ作品について、お話を伺ってみましょうか。『SEEING/HEARING/SPEAKING』(03)というマルチメディア/インタラクティブ DVDについてです。ジャック・デリダの主要な著書「声と現象」(デヴィット・B・アリスンの英訳)から引用した一文「I hear myself at same time I speak」に基づいて、飯村さんは最初のビデオ『Talking to Myself』を七八年に制作しました。ビデオの三作品『Talking to Myself』(78)、『Talking in New York』(81) 、『Talking to Myself at PS1』 (85)は三部作を成しており、全部で三三分のシリーズになっています。それに加えて、『Seeing/ Hearing / Speaking』(02)という新しい作品がありますね。

ここで扱っているのは現象学が「本質的な作用」と言っていることです。デリダの場合は聞くことと話すことをやっていますが、僕はそこに見ることを加えました。聞くことと話すことが同時にできることはわかりますけど、それと見ることは、また別の機能です。見ることが、必ずしも同じ現象ではないことは理解できるのです。したがって、文章の形式を変えて、見られると同時に私は見る、ということを言い、そこにフィードバックするイメージを見せています。そのようなパラレルな状態に置くことで「話す私」「聞く私」「見る私」を繋いでみようとしたのです。そのような映像の試みです。

『SEEING/HEARING/SPEAKING』

――聞くという行為は他者から見て、本当に聞いているのか分からないところがありますが、話すという行為には他者からもはっきりと分かる行為ですよね。

話すという行為はシンクロしている限りでは見えるものですが、シンクロしていないとまた別になります。サイレント・ボイスという、声には出てこない自分のなかの声というものもある。デリダの言っていることですが「つぶやき」です。

――作品のなかでも、口だけが動いていて、音がない映像がありますね。

あれが、つぶやきです。同じことをくり返しているので、見ている人は今度は自分でフレーズを当てはめるということも可能になってきます。

――おもしろいのがデリダのフレーズを英語で無限ループのようにしてしまうところですね。「I hear myself at the same time that I speak to myself at the same time that I hear …」

それはデリダになかったことで、僕が作ったものです。英語だからできたことですが。そのなかで僕にわかったことは、デリダのなかでは「話す私」と「聞く私」が同一だということが、それを円環にした場合には必ずしも同一ではない、ということです。というのは、話すのと同時に私が聞くことと、聞くのと同時に私自身に話すことでは、ちょっと違うでしょう。ズレが出てくるのです。前者は他者が介入できますが、後者は他者が介入できず、モノローグになります。謂わば、ダイアローグとモノローグが行ったり来たりしています。それと「同時に」といってますが、体験としては同時でも、話す文章では二つの「私」には時間差があります。それも円環にして、よりはっきりしました。

――デリダの思想との関連性のなかで、飯村さんが展開している別のビデオ作品について、お話を伺ってみましょうか。『SEEING/HEARING/SPEAKING』(03)というマルチメディア/インタラクティブ DVDについてです。ジャック・デリダの主要な著書「声と現象」(デヴィット・B・アリスンの英訳)から引用した一文「I hear myself at same time I speak」に基づいて、飯村さんは最初のビデオ『Talking to Myself』を七八年に制作しました。ビデオの三作品『Talking to Myself』(78)、『Talking in New York』(81) 、『Talking to Myself at PS1』 (85)は三部作を成しており、全部で三三分のシリーズになっています。それに加えて、『Seeing/ Hearing / Speaking』(02)という新しい作品がありますね。

ここで扱っているのは現象学が「本質的な作用」と言っていることです。デリダの場合は聞くことと話すことをやっていますが、僕はそこに見ることを加えました。聞くことと話すことが同時にできることはわかりますけど、それと見ることは、また別の機能です。見ることが、必ずしも同じ現象ではないことは理解できるのです。したがって、文章の形式を変えて、見られると同時に私は見る、ということを言い、そこにフィードバックするイメージを見せています。そのようなパラレルな状態に置くことで「話す私」「聞く私」「見る私」を繋いでみようとしたのです。そのような映像の試みです。

『Talking in New York』

――具象的な映像としては、飯村さんご自身の目、耳、口、後ろ姿がでてきます。

あれはドゥルーズの「器官なき身体」という言葉を考えていたんですが、私の場合は逆に「身体なき器官」と言いたい。目、耳、口などが別々にあって、身体が見えない状態のことです。それぞれ、「見る」[聞く」「話す」の機能がありますが、それらを統一する身体が見えていない。クローズ・アップが全体から隔離されて、それぞれ独立して機能しながらも、繋がっているのです。例えば口を見ることが「話す」ことに、そこから耳が確認できないにしても「聞く」ことに繋がり(翻って、モニターの発する言葉を自身の現実の耳が聞く)、そこにイメージと現実との関係が生まれます。全体として不在の身体が器官を通して、その存在が意識されます。

――哲学者の名前がいろいろと出てきましたが、やはりそういうものを勉強する必要があるのでしょうか。

それは私の個人的興味から生まれたことで、他の作家にも適応するかは分かりません。確かに、アメリカで七〇年代に、デリダやバルトの英語の翻訳書を読んでいたこと、さらにそれ以前からビデオでアイデンティティの問題を考えて『SELF IDENTITY』(72-74)という映像作品などを作っていたことが結びついて、これらの作品になり、一方で、映画の記号学の研究から、当然、不在のビデオ記号学の制作へと向かいました。

――メタレベルを含む作品を作っているから、構造が見えてくるという話ですよね。

それはいい解釈かもしれないけれど、必ずしもすべてメタレベルというわけではないですね。確かにメタレベルで議論することが、映像を活性化しています。特に日本では議論不在、批評不在が二〇年から三〇年続いて、映画批評雑誌や本の出版も極めて少なく、欧米に比べてそのギャップが大きい。最近やっとこのようなネットのサイトが生まれてきたことが、希望を持たせます。私も自分のサイトに私自身の批評や他人のエッセイも含めて載せています。まだ反応は少ないですが、一つには個人レベルの批評の高まりがあって、全体を押し上げていけたらいいですね。私自身、この半年でインタービュウだけで、数回を数えて、主にイギリスとアメリカですが、すべてブログを含め、ホームページに載せています。日/英語、両サイトあり、和訳のないものありますが、読んでみてください。ネット時代、日本だけではなく、同時に世界を相手に出来ることは僕らの二〇代では、予想も出来なかったことです。

――他の映画作家たちの追随を許さずに、飯村さんだけが映画やビデオの原理的な地平へ降りていき、映画にとっての時間や空間といった本質的な問題を論文ではなく、映像で示すことができるのは一体なぜなのでしょう。

昔は、批評は批評で作品は別世界でしたが、というのは作品は言葉を持たないと考えられましたが、コンセプチャルアート以来、言葉が作品の重要な要素となって、批評性も併せ持つようになりました。実験映画やビデオ・アートでも、視覚だけの映像主義というモダニズムから、言葉を含めたポスト・モダニズムへの転回があって、僕のビデオ記号学の作品や、デリダの言葉を扱った作品が評価されるベースが出来たと言えるでしょう。コンセプチャルアートはファインアートのなかだけの主張でしたが、私はメディアアートでも可能であるばかりか、メディアアートには固有の問題があり、メディアアート固有の作品があることを実際の作品で示してきました。(余談になりますが、メディアアートを漫画、アニメ、デジタルアートに限定して、ビデオ・アートや実験映画の豊富な世界を見失った文化庁のメディアアート・フェスティバルは日本の文化政策としても、ひとつの大きな過ちを犯していないでしょうか。)

※本稿を作成するにあたり、武蔵野美術大学イメージライブラリーの多大な協力を得ましたので、ここに御礼を記しておきます。(金子)

※このインタビューは、2011年1月初旬に刊行予定の『個人映画のつくり方』(アーツアンドクラフツ刊)に収録される予定です。

http://www.webarts.co.jp/book/menu/forthcoming.htm

Blog(Japanese) http://takaiimura.sblo.jp/

Blog(English) http://takahikoiimua.sblo.jp/

HP(English&Japanese) http://www.takaiimura.com/

※尚、このインタービュウに出てくる映画とビデオの作品の多くはDVDでお求めになれます。

<DVD作品のリスト>

http://www.takaiimura.com/ 及び

http://www.takaiimura.com/salej.html

<ご購入出来るお店>

NADiff a/p/a/r/t 恵比寿本店

NADiff x10 写真美術館・恵比寿

NADiff contemporary 東京都現代美術館・木場

gallery 5 オペラシティ・ギャラリー・初台

NADiff愛知 愛知芸術センター・名古屋

原美術館ミュージアムショップ・品川

NTTインターコミュニケーション・センター・新宿

金沢21世紀美術館ミュージアムショップ・金沢

<ネット通信販売> ※★は@に変換してご入力ください

「art media K.Y.(アムキー)」 http://amky.org/japanese/store/index.html

メール amky★amky.org

「ユーフォニック」Plexus http://www.d-plexus.com/

「imageF/イメージ エフ」 http://www.imagef.jp/ 畠山順メール jun★imagef.jp

「飯村映像研究所」http://www.takaiimura.com/ メール iimura★gol.com

『Talking in New York』

――具象的な映像としては、飯村さんご自身の目、耳、口、後ろ姿がでてきます。

あれはドゥルーズの「器官なき身体」という言葉を考えていたんですが、私の場合は逆に「身体なき器官」と言いたい。目、耳、口などが別々にあって、身体が見えない状態のことです。それぞれ、「見る」[聞く」「話す」の機能がありますが、それらを統一する身体が見えていない。クローズ・アップが全体から隔離されて、それぞれ独立して機能しながらも、繋がっているのです。例えば口を見ることが「話す」ことに、そこから耳が確認できないにしても「聞く」ことに繋がり(翻って、モニターの発する言葉を自身の現実の耳が聞く)、そこにイメージと現実との関係が生まれます。全体として不在の身体が器官を通して、その存在が意識されます。

――哲学者の名前がいろいろと出てきましたが、やはりそういうものを勉強する必要があるのでしょうか。

それは私の個人的興味から生まれたことで、他の作家にも適応するかは分かりません。確かに、アメリカで七〇年代に、デリダやバルトの英語の翻訳書を読んでいたこと、さらにそれ以前からビデオでアイデンティティの問題を考えて『SELF IDENTITY』(72-74)という映像作品などを作っていたことが結びついて、これらの作品になり、一方で、映画の記号学の研究から、当然、不在のビデオ記号学の制作へと向かいました。

――メタレベルを含む作品を作っているから、構造が見えてくるという話ですよね。

それはいい解釈かもしれないけれど、必ずしもすべてメタレベルというわけではないですね。確かにメタレベルで議論することが、映像を活性化しています。特に日本では議論不在、批評不在が二〇年から三〇年続いて、映画批評雑誌や本の出版も極めて少なく、欧米に比べてそのギャップが大きい。最近やっとこのようなネットのサイトが生まれてきたことが、希望を持たせます。私も自分のサイトに私自身の批評や他人のエッセイも含めて載せています。まだ反応は少ないですが、一つには個人レベルの批評の高まりがあって、全体を押し上げていけたらいいですね。私自身、この半年でインタービュウだけで、数回を数えて、主にイギリスとアメリカですが、すべてブログを含め、ホームページに載せています。日/英語、両サイトあり、和訳のないものありますが、読んでみてください。ネット時代、日本だけではなく、同時に世界を相手に出来ることは僕らの二〇代では、予想も出来なかったことです。

――他の映画作家たちの追随を許さずに、飯村さんだけが映画やビデオの原理的な地平へ降りていき、映画にとっての時間や空間といった本質的な問題を論文ではなく、映像で示すことができるのは一体なぜなのでしょう。

昔は、批評は批評で作品は別世界でしたが、というのは作品は言葉を持たないと考えられましたが、コンセプチャルアート以来、言葉が作品の重要な要素となって、批評性も併せ持つようになりました。実験映画やビデオ・アートでも、視覚だけの映像主義というモダニズムから、言葉を含めたポスト・モダニズムへの転回があって、僕のビデオ記号学の作品や、デリダの言葉を扱った作品が評価されるベースが出来たと言えるでしょう。コンセプチャルアートはファインアートのなかだけの主張でしたが、私はメディアアートでも可能であるばかりか、メディアアートには固有の問題があり、メディアアート固有の作品があることを実際の作品で示してきました。(余談になりますが、メディアアートを漫画、アニメ、デジタルアートに限定して、ビデオ・アートや実験映画の豊富な世界を見失った文化庁のメディアアート・フェスティバルは日本の文化政策としても、ひとつの大きな過ちを犯していないでしょうか。)

※本稿を作成するにあたり、武蔵野美術大学イメージライブラリーの多大な協力を得ましたので、ここに御礼を記しておきます。(金子)

※このインタビューは、2011年1月初旬に刊行予定の『個人映画のつくり方』(アーツアンドクラフツ刊)に収録される予定です。

http://www.webarts.co.jp/book/menu/forthcoming.htm

Blog(Japanese) http://takaiimura.sblo.jp/

Blog(English) http://takahikoiimua.sblo.jp/

HP(English&Japanese) http://www.takaiimura.com/

※尚、このインタービュウに出てくる映画とビデオの作品の多くはDVDでお求めになれます。

<DVD作品のリスト>

http://www.takaiimura.com/ 及び

http://www.takaiimura.com/salej.html

<ご購入出来るお店>

NADiff a/p/a/r/t 恵比寿本店

NADiff x10 写真美術館・恵比寿

NADiff contemporary 東京都現代美術館・木場

gallery 5 オペラシティ・ギャラリー・初台

NADiff愛知 愛知芸術センター・名古屋

原美術館ミュージアムショップ・品川

NTTインターコミュニケーション・センター・新宿

金沢21世紀美術館ミュージアムショップ・金沢

<ネット通信販売> ※★は@に変換してご入力ください

「art media K.Y.(アムキー)」 http://amky.org/japanese/store/index.html

メール amky★amky.org

「ユーフォニック」Plexus http://www.d-plexus.com/

「imageF/イメージ エフ」 http://www.imagef.jp/ 畠山順メール jun★imagef.jp

「飯村映像研究所」http://www.takaiimura.com/ メール iimura★gol.com