今回は国内外での映画祭や美術展での活躍が著しい、日本の実験映画・アニメーションの牽引者である美術家・映像作家の石田尚志氏にインタビューを試みた。現在、恵比寿の東京都写真美術館にて、「躍動するイメージ。石田尚志とアブストラクト・アニメーションの源流」という企画展が開催されている。映画前史における動画の発生から、20世紀初頭のダダイストらの抽象アニメーションを経て、現代日本のアブストラクト・シネマの最重要作家の一人である石田尚志のこれまでのフィルム作品、インスタレーション作品の新作が展望できる画期的な展示となっている。石田氏のそれぞれの作品における生成過程について、本人にじっくりと話をうかがった。

(聞き手・構成/金子遊 写真/nashino)

音楽のスケッチ

――石田さんは既に14歳のときに「バベルの塔」(’86)という油彩画を描いています。慶応高校を中退して、10代のうちに青山同潤会アパートで個展(1990年)をやっていますね。

最初に描いたのは、バベルの塔を空から見下ろしている絵で、2枚目に描いたものは、塔の内部へ入ったイメージのものでした。塔の内部に入り、渦を巻きながら昇って行くイメージです。内部へ入るとか、昇っていくという行為は、カメラでいえば「引き」で見られるものではありません。そうすると、何かを潜り抜けていくしかなくて、どんどん遠近法が解体されていく。「そのような経験というのは、映像なのだろう」とその頃から予感していたのでしょう。

作家として出発する中で、もっとも重要な時期は沖縄での日々でした。僕は東京の出身ですが、10代後半に2年間住んでいて、最初は那覇で、画家・真喜志勉さんの「ペントハウス画塾」へ通いました。真喜志さんという人は復帰後の沖縄美術を代表される方で、アメリカと日本との間で激しく闘争しているような作風の方です。その真喜志勉さんの個展を手伝った時、詩人の矢口哲男さんを紹介してもらい、そして今度は矢口さんがその画廊で企画した詩人吉増剛造さんの写真展も手伝うことになった。そうやって出会えた方々との交流は今も続いていて、特に東京に戻ってからも吉増さんには色々な形で引き立てて頂きました。

その頃は、ファクシミリ用の50メートルの感熱ロール紙を絵巻物に見立ててドローイングをしたり、国際通りのフェスティバルビルの屋上で個展をしたりしていた。だから「絵を描いてる若いのがふらふらしている」と、面白がってくれたのでしょう。次へ繋がる出会いがあったことが大きいですね。

その後、東京へ戻ってきてライヴ・ペインティングをしていたのが、20歳から21歳くらいのことですね。

――東京へ戻られてから、絵画作品を作成しながら、新宿のアルタ前でライヴ・ペインティングを試みていたのですね。その後は、イメージフォーラム映像研究所を卒業しています。この経験がコマ撮りによる抽象的なアニメーションの世界へ向かう契機となったのでしょうか。

映像というよりは、最初は「音楽のスケッチ」をしていたんです。アルタ前ではCDラジカセで大音量のバッハの音楽をかけながら、ひたすらライヴ・ペインティングという形で音楽のスケッチをしていました。夢の島や空き地でもやりました。絵で音楽のスケッチをすると、縦や横への強制的なスクロールになるんです。音楽を聴きながら、音符を書いて行くような感じです。そうやって画布の上に描いていった線が、いつか音に戻れるときが来るかもしれない、そんな欲望を感じながらやっていました。

ただ、ライヴ・ペインティングのパフォーマンスをすると、僕の場合、ダンスに近づいてしまう。描いているときの自己の身体運動の方に引き寄せられてしまう。そして、観ている人は描かれる線というよりも、僕の身体の方を見てしまう。観客と、伸びて行く線との間に僕の身体が入っている状態になる。そのことに不満を感じていました。何とか僕の身体が消えて、見ている人に線だけが伸びていく様を見せたい、そして自分自身もそれを見てみたいという欲望を覚えていたのです。

それが映像の方向へ入っていった理由でしょうね。友人がHi-8のヴィデオカメラを持っていて、それは技術的にはコマ撮りができないカメラでしたが、無理やりに再生ボタンを一瞬だけ押しながら、僕の絵のアニメーションを制作しました。そうしたら、本当に動いたので感動した。でも無理な使い方をしたので、ヘッドが傷んでカメラは壊れてしまった(笑)。それが東京へ戻ってから、最初に作った映像でした。

映画の方へ

――実験映画を作りたいとか、物語を作りたいという欲望ではなく、画家として作品を制作しているうちに映像になっていたんですね。

余談ですが、アニメのルパン三世の劇場用映画に『ルパン三世 ルパンVS複製人間』というのがありますよね。自ら神と名乗るマモーが登場する話です。あの映画のオープニングの最初のカットが、ルパンが絞首刑にされるために13階段を上るショットなのですが、足音だけが聞こえて、階段の段差が黒と白のバーだけで表現されています。あれが幼少期の、最初のアブストラクト経験なんです。

それから、子供のときに渋谷のパンテオンで『さよなら銀河鉄道999』を観たのですが、列車が惑星へ突っ込んでいくときの、相原信洋さんの曼陀羅のようなサイケな抽象・アニメーションも印象に残っています。映画でもなく、いわゆるアニメでもなく、まさに絵画が動いている、という印象でした。

――石田さんは、2008年3月の「アフンルパル通信」(書肆吉成)というリトルマガジンに「東京論」というエッセイを寄せています。20代前半の頃、6年ほど続けていた害虫駆除のアルバイトについて書いています。東京という都市の地下に巡らされた排水溝や、皇居の近くにあるバベルの塔を逆さにしたような国の施設で仕事をしていた。この逸話にも、天上界へと上昇していくようなロマン主義的な映像作品に向かうことへの契機がうかがえますね。

当時は、美大へ行かずに、フリーターのままで作家活動をしていて、ゴキブリやネズミの害虫駆除のバイトをしていた。沖縄にいたときは、ひと夏でしたが、平安座島の石油精製所で働きました。青い海を目の前にして、原油を石油へ精製していく夥しい量のパイプを、「非破壊検査」といって、パイプのなかに入って配管の厚みを測っていくんです。そのとき、森や海も自然ですが、石油を製油するパイプも能動的なエネルギーを持った「自然」の一つだなと思いました。

現場のプレハブへ行くと、石油管の設計図がバーンと部屋中に張り巡らされており、当時は巻物状の絵を描いていましたが、それが、僕が闘わなくてはならない相手だと思えました。設計図は途方もない毛細血管のようにびっしり描き込まれている。原油に熱を与えながら、石油へと分離していくシステムなのですが、人間が人工的に作りだした「川」のようにも見える。これだけの建物が他にあるだろうかと思いました。デザイン優先の建築物ではなく、配管されたパイプのすべてに意味がある。これと同じくらいの密度の絵画が今描かれているだろうか、と考えたんです。

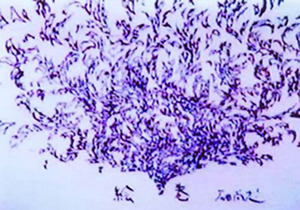

『絵巻』

――今回展示されている『絵巻』(1995年/8ミリ/8分)が、映像作品として完成された最初のものですね。静止画面で線描のうねりが描きたされていくシーンと、下から上へのスクロールで展開していくシーンがあります。何か具体物にむかいそうな欲望を抑制して、抽象に踏みとどまり、出口を求めて上へ上へと向かっているようにも見えます。

『絵巻』

『絵巻』はイメージフォーラム研究所の在学中に制作したものです。ここには、四角形のフレームのなかで絵画が収まりきらなくなった苦しさが、映像に表されています。最初、僕の線描による絵は四角形に収まりきらずに、巻物状のものになり、それからライヴ・ペインティングへと移行していった。それをどうしたらもう一度、四角形のなかへ戻せるか、という試みが映画だったんです。それに加えて、自分の身体が映りこむことなく、絵だけが生成していく状況を見られるようにする。自分の代わりに、カメラという目をそこに介在させることでそれが可能になる。そういうことが分かってきました。

実際の作業としては、絵を描いている机の上に垂直にカメラを固定し、絵とカメラの間に身体を入れて、細密にクッと描いては撮影をするということを続けました。逆説的に聞こえるかもしれないけれど、『絵巻』の制作過程はすごく解放された瞬間でした。絵を描きつづけることに集中できたのです。絵を見る役割をカメラに委ねることができたおかげです。

けれど、失敗もありました。『絵巻』をよく見るとわかりますが、絵の生成プロセスを映画で見せるはずが、途中で完成した絵画が撮影されてしまっているのです。あのシーンは、2週間くらい絵を描き続けていて、「これがコマ撮りで動き出したら世界が終わるかもしれない」と思うくらい感極まっていました。それで、そろそろ8ミリフィルムの1巻分(50フィート)が終わるかな、と思っていたのですが、なかなか終わらない。おかしいなと思ってカメラをチェックしたら、フィルムが入っていなかった(笑)。それで幻の映像になってしまって、すごく落ちこみました。

大尊敬している黒坂圭太さんにその話をしたら、「わかります、いい作品ができるときは神の領域へ近づくので、機械を超えてしまうんですよ」と言われて(笑)、少しホッとしましたけれど。

――『絵巻』では、まるで成長する植物の蔓のように、うねうねと這い上がってゆくモノクロームの線が、互いに飲み込み合うように増殖してゆきますが、実際にはどのように描いているのでしょうか?

色々な方法があります。『絵巻』でやっているのは、点を一つ一つ打っていったり、細い線の動きを伸ばしていったり、という方法です。僕はその後の『フーガの技法』でも『海の映画』でも、全く同じことをずっとやっています。結局、少しずつ線を伸ばしていくだけです。技法としては、いわゆるドローイング・アニメーションと呼ばれるんですが、自分としては『絵巻』でやった技法をコピー機でやったり、空間に置き換えたりしているだけなのです。

――日本における伝統的な絵巻物を意識している、ということはあるのですか?

『絵巻』を作った当時は、あまりこだわっておらず、展開する絵という意味合いで題をつけていました。

ですが2003年8月に『絵馬・絵巻』というインスタレーションをしてみて、色々なことに気づきました。世田谷美術館で十数メートルの絵巻状の作品を床に展示して、それを制作した過程をコマ撮りで撮影したものを美術館の天井の梁へむけてプロジェクションすると、天井が落ちてくるようなイメージに変わります。奥にもう一箇所スクリーンがあって、それへ近づいていくと、トンネルを抜けて歩いていく経験に近いものになる。天井の映像と床の原画を同時に見ることはできないので、観る人は、見上げたり見下ろしたりという身体運動をくり返す。少し高いところに掛けられたスクリーンが「絵馬」であり、床には一度にすべてを見ることができない「絵巻」があるという展示にしました。

沖縄時代に50メートルの感熱紙で「絵巻」を描きあげたとき、吉増剛造さんに図々しくも「タイトルをつけて下さい」と頼んだ。そうしたら、吉増さんが筆ペンで紙一枚に「絵馬」と書いて下さったんです。「絵馬」はもちろん吉増さんの詩にあるのですが、それを宿題のように持っていて、約10年後にそのようなインスタレーションができたんです。

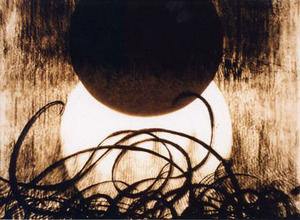

『部屋/形態』

――今回は展示されていませんが、『部屋/形態』(’99年/16ミリ/7分)について是非お聞きしたいのです。これは初めての16ミリ映画ですね。実際の部屋(東大駒場寮)の壁に、ペンキで直接線描を描いていきながら撮影したドローイング・アニメーション。一日数秒のペースで、日記のように1年にわたって描き進められたのですよね。

『部屋/形態』

『絵巻』のあと、8ミリでもう1本『絵巻その2』(’96/5分)をつくり、ヴィデオでも『闇の絵巻』(’97/7分)という作品を制作しました。そうして紙の上での仕事を続けていたのですが、もう一度、身体を動かすパフォーマンスのような仕事をしたいと思いました。もう少し映画的なものを作りたいと思ったのです。少しオカルティックな話になりますが、その頃に道を歩いていて、僕の身体の背後からムニュムニュとした線がでてきて、僕の脇を通って先へ過ぎ去っていくような、そんなヴィジョンを見た。後ろから線描が僕の体を追い抜いていくのです。『部屋/形態』に関しては、まず、そのことがあります。

一般論でいえば、絵画はフレームの向こう側にあるものです。絵画はそれで安定しているのですが、映画には時間というものが導入されるので、もしかしたら映画ではフレームの手前側の世界、あるいはその背後のようなところまで描けるのかもしれない、と思いました。

それと同時に「絵画の問題」をもっと掘り下げたかった。単純にいうと、それが2次元なのか、3次元なのか、4次元なのかという問題です。平面の作品を額に入れて、壁にかければ「絵画」になるのか。そのような制度的な「絵画」から逃れてしまうもの、はみ出てしまうものは、どこまでが「絵画」であり得るのか、そういうことを考えていました。

ちょうどその頃、学生が自治的に運営していた東大の駒場寮に人が住まなくなり、アーティストにアトリエとして開放するプロジェクトがあったんです。すごく広い部屋で、ひと月あたり1万円や2万円で貸し出してくれた。寮の廃墟のなかで、映画撮影をしていたり、画廊ができたり、写真のラボができたり、色々な作家が集まっていました。僕は引きこもって、ひたすら絵を描き、それを撮影していました。

『部屋/形態』という映画は、床とか壁とか、そういういわゆる「絵画」ではない場所に絵が生成してしまう様を描出しています。あの部屋の窓は、ある種の「絵画」のメタファーですが、その窓の外は光っているだけで、絶対に何があるのか見えないようにしてある。また、窓には絶対に絵を描かない。つまり、窓=絵画の手前ですべてが生起するというコンセプトのもとに、線描を描いては16ミリフィルムでコマ撮りの撮影をくり返すという行為を続けました。それは壁に線が這っていくという、無意識的な欲望から発露されたものでもありました。

――『部屋/形態』においては、壁に絵を描いたり、それを塗りつぶしたり、模様が白と黒のイメージの交差によって示されます。それとともに、線描によって出現した抽象的な絵画が、窓から差し込む光や影を擬態したり、偽りのパースペクティブや偽りの矩形を描いたりして、遠近法に対するはぐらかしをします。

遠近法へのアンチテーゼなのか、服従なのか、どちらかなのでしょう。カメラをどこかへ向ければ、そこに遠近法は生まれるわけです。僕たちがそこから逃れられる方法はほとんどない。『部屋/形態』の部屋でいえば、窓から入ってくる光だけが、壁や床を照らしてあの世界を成立させている源です。あの部屋をカメラの内部のイメージで考えました。そうすると、すべてが反転します。窓を開けて外を見れば、そこに「世界」はあるのですが、僕が試みたことは反対に部屋の内部へ深く入りこんでいき、まぶしい外の世界を不可視なものとしました。

今回の「躍動するイメージ。」展でも示されているように、20世紀の初頭には絵画から映画へ移行した人たちの系譜があります。抽象絵画から抽象アニメーションへいったダダイストのハンス・リヒターやヴィキング・エッゲリングたちです。僕が多くを受け取ったのは、ドイツの抽象画家のオスカー・フィッシンガーで、彼は音楽と映像の融合を試みた人です。そもそもカンディンスキーであれ、パウル・クレーであれ、抽象絵画の画家たちは目に見えない音楽を描く、ということを自分に課した人たちだったんです。

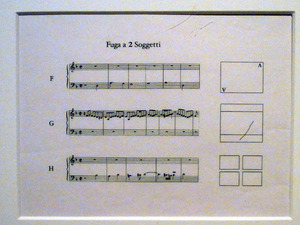

『フーガの技法』

――次に『フーガの技法』(2001年/16ミリ/19分)について、お話をうかがいます。まず、これは「愛知芸術文化センター・オリジナル映像作品」として、エウセグティブ・プロデューサーの越後谷卓司さんのもとで2001年に完成したものですね。

『フーガの技法』

このオリジナル映像作品のシリーズは十数回続いている“身体”をテーマとした映像作品の制作事業です。当時、世の中に出ていた僕の作品は『部屋/形態』だけでしたが、愛知芸術文化センターから「企画書を出しませんか」と声がかかり、映画の制作費をもらいました。実は『部屋/形態』の少し前から、絵を描きながらそれをコピー機にかけて、アニメーションの作画にしていくという試みをしていました。そして『部屋/形態』が終わった後に、『フーガの技法』へ取りかかったところだった。それで制作費が出たので、少しまとまった作品ができるかもしれない、と集中して作ることになったのです。

映画にはお金がかかりますが、僕の場合、フィルム自体にはそれほどコストはかからない。その代わりに籠もって制作する莫大な時間と労力が必要です。エンド・クレジットで色々な方の名前が出ていますが、実質はひとりで作画し、撮影していきました。だから、他のことを一切せず膨大な作画作業に集中することが出来ました。

――最初からJ・S・バッハの「フーガの技法」のなかの「コントラプンクトゥスI」「コントラプンクトゥスXI」「未完のフーガ」の3つパートを映像化しようと決めていたのですか?

最初は「コントラプンクトゥスXI」をやろうと思っていました。何度聴いても、まったくよく分からない曲ですよね。バッハというのは、一体何を考えていたのだろうと常に驚きを覚えます。それで、20代のうちに「フーガの技法」と格闘しておきたいと思ったんです。

――実際の映画制作の作業工程としては、紙の上にペンと修正液で少しずつ絵を描いていき、少し進んでは、それを一枚一枚コピー機で複写していくんですね。そうやってコピーとして作画したものを、3枚なら3枚、ガラスの上に乗せて重ねて、紙の背後からの透過光を使ってコマ撮りで一枚一枚撮影している、ということでいいでしょうか。

そうですね。原画用の紙があって、ちょっと描いてはコピーをとる、そしてまた描き足してはコピーをとる、ということのくり返しです。そうすると、ひとつの絵が段々とでき上がっていくプロセスが、コピーされた紙の束となっていきます。この束が何パターンもできる。それらを「フーガの技法」のそれぞれの主題に照らし合わせ、主題の折り重なりに合わせるように原画も重ねていく。噛み砕いていうと、バッハの「フーガの技法」ではAという主題とBという主題が重なったりする。それを絵の方でもやっていきました。

カメラ内でのオーバーラップは使っていません。カメラの方は単純にコマ撮りで、シャッターを切るだけです。主題が折り重なるのに合わせて、絵が折り重なるのは、3枚なら3枚を実際にガラスの上で折り重ねて撮影しているからです。

――アニメーション制作で見られる絵コンテを作らず、直接バッハの楽譜を読みこんで、作画作業を行っているんですね。これはバッハの音楽を、楽器を用いずに、映像によって演奏する行為だという評言もあります。3パート目の「未完のフーガ」では、十字架のイメージと共に4分割の画面になり、それぞれが別の動きをします。あれは、どのようにやっているのですか?

あれは一旦作った素材を全部縮小コピーして、貼り直しているんです。全部、紙に落として、その上でやっている作業なんです。

先ほど、カメラにフィルムを装填し忘れた話をしましたが、僕は本当にカメラなどの機材を扱うのが苦手なんです。『部屋/形態』を見て頂くと、フィルムが感光して白っぽくなっている箇所があります。実はあのときに入れたフィルムが、生まれて初めて撮影する16ミリフィルムだった。それまでは8ミリフィルムでやっていたから、部屋を暗くして装填するものだということを知らず、そのままテスト撮影を始めました。ところが、いったん描き始めてしまうと終らなくなって、そのまま本番になってしまった(笑)。だから、白く光が被っているのは奇跡のようなものです。フィルムの場合、本当に写っているのかどうか分からないところがあって、そういうドキドキする感じがいい。撮影したものをスプライサーで編集をする、ということは、ほとんどやりません。

――『フーガの技法』では、極微な線が集積することでイメージが形作られます。抽象的な「ムニュムニュ」と呼ばれる描線は何か生命的で、情念的なフォルムです。抽象アニメーションなのですが、人によってはそこに植物の蔓、ニューロン、欲望など、それぞれの思い描く具象イメージを当てはめるでしょう。これが一体何であるのかと問うことは、やはり馬鹿げていますか?

これが何であるのかは、分からないんです。少し近いなと思うものの一つは、オーケストラの指揮者の手の動き、その手が描く軌跡ですね。

――石田さんが絵を描いたときの手の動きの軌跡が、つまりは身体運動の痕跡が映像に残されるという意味では、『フーガの技法』はドキュメンタリー映画でもあるわけですよね。

そういうことですね。簡単にいうと、線を描いているときは、極めて簡単なプログラムで手が動いています。たとえば、線を上へと描いていけば、次には何となく下へさがりたくなる。そんな手の欲望が生まれる。線を描いていて或る角度をこえると、渦を巻きたくなってくる。そうやって渦を巻いたら、余白に対して、巻いた渦をもう一度元に戻して、外へ出て行きたいような欲望もわいてくる。線がどちらへ向かうのかは、ちょっとした線の角度の違いによります。時おり、少しだけ先が見えてくることがあります。それが見えたときは、喜んで線を増やしていく。

『絵巻』に関しても、『フーガの技法』に関してもいえることは、僕の場合、前もって下書きをしないということです。もっというと、テスト撮影もしないということですね(笑)。

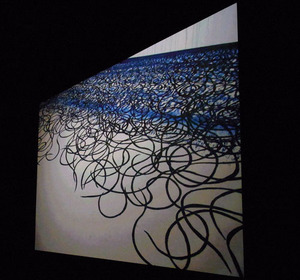

『海の映画』

――今回展示されている『海の映画』(2007年/HDカム/12分)についてお聞きします。まずデジタルの撮影になっていること、それからサイズは16:9のワイドビジョンになっていることが挙げられます。何度も差しはさまれる海の実景は、沖縄の海であるということですね。

『海の映画』

ええ。10年以上、沖縄というトポスから離れていて、もう一度、沖縄をとらえ直してみたい、振り返ってみたい、という気持ちがあったのでしょう。

横浜美術館から公開制作をしませんか、という話をもらって作った作品です。『海の映画』では、初めてスタジオという空間で制作しました。それでセットを組んでみたら、真っ白な部屋ができました。『部屋/形態』のときは古い建物だったので、窓枠などが時間の経過を経ているリアルなものでした。僕はそれまでアブストラクト・フィルムと呼ばれる抽象的な作品を作ってきたにもかかわらず、実際に「真っ白い部屋」という抽象空間が目の前にできてしまうと、寄る辺なさを覚えました。

そこに椅子を置くとか、映写機を置くとか、何かリアルなものが入ってこないと、部屋の大きささえ分からないので最初は困惑しました。それで、全部がスクリーンになっているような部屋の内部に映写機を置いた。それは、映画というものの構造の逆ですね。映画館という空間は椅子が並んでいるリアルな空間があり、そこを暗くすることで、照らされたスクリーンというもう一つ別の奥行きが立ち現れるのですから。

――『海の映画』では、映写機によって映しだされるモノクロームによる海の映像と、そのスクリーンから溢れる青いペンキがあります。 青い色は部屋全体にあふれ、逆に白いスクリーンは部屋の床へ沈んでいきます。物語性が強い作品です。そして、石田作品にくり返し登場するフレームとしての矩形が、ついに立体となって、物体となって、こちら側へ飛び出してきます。

つまり、或る四角形を超えて、その外まで行くということです。絵巻を描いたときもそうですが、四角いフレームをずらして、その外へ向かおうとしていました。レベルを少し変えていうと、或るメディアやジャンルを越境するということも、そういうことなのかもしれません。ジャンルというものが一つの「型」であるとすれば、別の「型」を導入することによって、元の「型」を少しずらして眺めることができる。『海の映画』では「映画」というものを、もう一つ別の16:9のデジタルの眼で見てあげるという面があるのです。

『海の映画』では、4:3の映画のフレームが登場し、そこに一本の線が引かれて、青くなって海の空間になります。実は、一本の水平線で切ったときの下の四角形が16:9になっているんです。ですから、この映画は4:3と16:9の物語でもあるんです。

それに加えて、スクリーンが落ちたり、床に沈んでしまったり、純粋にそういう光景を見てみたいと思いました。床が水浸しになったら、スクリーンが潜水艦のように上ってきたり、と。あるいはスクリーンが倒れて、映写機を潰してしまうとか。抽象的な表現であっても、それが或る角度になって倒れれば、リアルな空間にある映写機をも潰せるわけですよ。

――なるほど…。絵画と映画の狭間で、越境的な作品を制作されている石田さんの自負心のようなものが感得されますね。そうなると、立体として床に置かれたスクリーンの上に展開される、ペンキによるマーブル状の模様は、「ムニュムニュ」の何か進化したものなのでしょうか。

うーん、それはどうでしょうか。説明しておかないといけないのは、『海の映画』が横浜美術館の「水の情景」という企画コンセプトのなかで制作された作品だということです。そういう約束事のなかでやっていたので、これは倒れた壁の上に、水溜りというか、海流というか、そういうものを一つの面の上に作らないとダメだなと思ったんです。

もう一つの補足は、この『海の映画』は『海の壁』というインスタレーションを元に作られたものだということです。『海の映画』も『海の壁』も、素材は殆ど同じものなのですが、『海の壁』は一つの室内での出来事を3つのスクリーンに分解して上映します。映写機が必ず写っている画面、さまざまな角度から映された映像の画面、それに常に定点観測している画面です。一つの真っ白な部屋で展開される事象を、3つの並列に同時進行で見せるインスタレーション作品でした。それで美術館の人に「もう一つ、シングル・チャンネル版を作って下さい」と言われて、それを映画にしようと思ったのです。そのときに作曲家の足立智美さんに、音を一つの時間軸になるように付けてもらいました。

『色の習作』

――最後に『色の習作』(2009年/HDカム/6分40秒)についてお聞きします。5つのモニターによって展示されるインスタレーション作品です。大小9枚の素描を描いていく過程が、映像ドキュメントとして提示されます。16ミリフィルムでコマ撮りしたものを、HDカムでテレシネして、コンピュータ内で編集加工しています。ここで16ミリフィルムに戻られたのは、撮影時のフィルムの質感にこだわったからでしょうか。

これは2009年の夏に制作した作品です。撮影にはボレックスのカメラを使いました。フィルムで撮ったのは、質感の問題もありますが、簡単にいえば、よりシンプルに作品について考えてみようとしたのでしょう。

一枚の素描を描いていくときの映像をデジタルに落として、それを折り重ねてみたいという発想がありました。それをフィルムでやると莫大なお金がかかるし、デジタルでやればそれらを無限に重ねていくことができる。たとえば、5秒とか10秒のドローイング・アニメーションのパッケージを100枚つくる。その一枚一枚に音をつけておく。映像が逆回転になったら、音も逆回転になる。映像が色反転したら、音も色反転したようなエコーがかかる。そのようなもの100枚を折り重ねたら、無限の音楽ができるかもしれない。最初にそのようなアイデアがありました。

今回の『色の習作』は、最初のアイデアとは少し違ったものです。僕は無音というものも、ある種の演奏だと考えます。5台のモニターを用意して、或るものは遅かったり、或るものは色と色が重なったり、左にスクロールするものがあったり、光が色々な形で賑やかに明滅する。つまりは、光が無音のままで賑やかに演奏しているというイメージです。それが今後、本当に音として賑やかになっていくのか、音は出さずに済むのか分かりませんが、そういう意味で「習作」と名づけたのです。

――今後の予定がありましたら、教えてください。

2010年2月の後半に「あいちアートの森」というアート・フェスティバルの豊田プロジェクトのなかで、インスタレーションを展示します。古い建物のなかの障子をスクリーンにして、これまで作ってきた絵巻シリーズの映像を展示する予定です。

3月3日からは、六本木の国立新美術館の「アーティスト・ファイル」にて展示があります。『海の壁』と、『Reflection』(2009/HDカム/サウンド/6分30秒)、や、絵巻シリーズの過去作と新作を展示上映する予定です。新作については、まだ撮影も始めていないので、これからが大変ですよ(笑)。

映像をめぐる冒険 vol.2

「躍動するイメージ。石田尚志とアブストラクト・アニメーションの源流」

東京都写真美術館 地下1階展示室

公式サイト: http://www.syabi.com/details/eizo_vol2.html

2010年2月7日(日)まで開催中

<石田尚志 展示映像作品>

『絵巻』(1995年/8ミリ/8分) ※ヴィデオ版

『フーガの技法』(2001年/16ミリ/19分)

『海の映画』(2007年/HDカム/12分)

『色の習作』(2009年/HDカム/6分40秒) ※5チャンネルヴィデオ・インスタレーション

「アーティスト・ファイル2010 -現代の作家たち-」

国立新美術館 企画展示室2E

公式サイト: http://www.nact.jp/exhibition_special/index.html

2010年3月3日(水)~ 5月5日(水)

<石田尚志 展示映像作品>

『海の壁』(2007年/HDカム/6分) ※3チャンネルヴィデオ・インスタレーション

『Reflection』(2009年/HDカム/6分30秒)

「海坂の絵巻」(2007/DVD/1分30秒)+新作 他