孤高の天才

映画作家・原將人。彼は1968年

麻布高校の在学中、16ミリ映画『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を撮影・完成し、第1回東京フィルムフェスティバル グランプリ、ATG賞を同時受賞。新聞にも大々的に取りあげられ、自主映画・8ミリ映画ブームの火をつけた。それから40余年。自身が「映画になること」を夢見て、

古事記に登場する日本最古の

天皇神話に自身を重ねながら、日本列島を重層的に撮った『初国之知所

天皇』(73)。

松尾芭蕉と

曾良の

奥の細道の旅を、父と子の私的なロードームービーに置き換えた『百代の過客』(93)など、孤高の傑作群を創出し続けている。

09年からは、

8ミリフィルム映写機による三面マルチ画面に、電子ピアノとゲストミュージシャンによる生演奏を重ねる独自の形態で『マテリアル&メ

モリーズ』の上映運動を全国で展開。また、劇映画第2弾『天翔る(あまかける)』の公開も控える作家に、自由に映画半生を語ってもらった。

(聞き手・構成・写真/金子遊 構成協力/春日洋一郎 協力/

若木康輔)

少年時代

少年時代

――原將人さんの親戚に映画人の方がいるんですよね。

おじさんが松竹蒲田で監督になった人でした。正確にはお祖母さんの弟だから大叔父さんかな。西尾佳雄(*1)という名前です。

清水宏さんや

島津保次郎さんの助監督を務め、26歳で島津さんの推薦で監督に昇進して、松竹で10本以上撮ったのかな。その後、河合映画というところに移って『肉弾三勇士』『

大和魂空閑少佐』など時局映画っていうか、要するに戦意高揚の国策映画ですよね、そういうのを中心に監督して、戦前戦中と30本以上撮ってました。戦後は、ちょっと戦争協力者みたいな立場になってしまったんでしょうね。名前も西尾泰介って変えてね、教育映画や記録映画の方へいった人です。僕が生まれたのが1950年(昭和25年)で、まあ、まだ占領下というか、

GHQの統治下にあった時代ですよね。だから、まあ、民主主義の時代というか、戦争のことは忘れましょうっていう時代だったんでしょうね。小さい頃には、その大叔父さんのことは、松竹蒲田で助監督はしていたけれど、劇映画が性に合わなくて監督になれなくて、戦後になって記録映画の監督になった人だという風に聞かされていたんだけど、最近、気になってインターネットで検索してみたら、まあ、国策映画も撮っているけど、そうそうたる劇映画の監督でもあったということが分かってうれしかったですね。誇りに思えたですね。

黒澤明だって、

溝口健二だって国策映画っぽいの(*2)を撮らされてますからね。実際、彼のフィル

モグラフィを調べてみると、戦後の5年間くらいは仕事してないわけね。まあ、干されていたんだなと言う事は分かるんだけど。それで、ぼくが幼稚園に上がるか上がらないかの頃、ぼくの家は駒沢通りの五本木というところだったんだけど、目黒区の。その駒沢通りのちょっと先の柿の木坂という所に、今の国立救急センターの並びに大きい映画撮影スタジオがあって、そこへ西尾の大叔父さんの撮影を見学に行ったことがあるんですよ。おそらく、国策映画を撮っていたという過去から解放されて、記録映画やPR映画で復帰した時期なんでしょうね。それで親戚としてね、みんなで応援しようということもあったんだと思うんだけど、親父や伯母さんに連れられて見学に行きましたよ。

消防庁のPR映画でね、とにかく、でっかい格納庫のようなスタジオに組まれたセットがめちゃめちゃ明るかったことと、ぼくと同い年くらいの子がその明るいライトの下で仕事をしていったってことね、それは

江木俊夫、後の

フォーリーブスの

江木俊夫だったんだけど、そのふたつの事は鮮明に覚えていますよ。

――それが原さんが映画を始めたことに影響してるんでしょうか。

いやいや。それも、どこかで無いと言えないとは思いますが、ぼくに決定的な影響を与えたのは、一緒に住んでいた、親父のお姉さんの旦那さん。伯父さんですね。父の姉夫婦には子供がいなかったんで、父母と一緒に住んでいたんです。それに、伯父さんと7歳ほど年下の父とは二人で仕事をしていましたから。伯父は、もともとは蒲田の方で鉄工所の部品の問屋というか仲買人みたいなことをやっていて、木曽の山の中から上京して働いていた伯母と

職場結婚みたいな恋愛結婚してから独立して、戦争中はいわば

軍需産業みたいなものだったんで景気がよくて、父は商業高校を出てから上京してその姉夫婦のところに住み込みで働いていた。そこから二人は義兄弟というか

運命共同体みたいな関係にあったんですね。その店は、空襲で焼かれてしまったんだけど、戦後は目黒に移って、飛騨の

漆器、春慶塗の卸問屋を伯父が始めて、戦地から帰ってきた父もそれを手伝っていた。そこに同郷の母が嫁に来たみたいなことが、ぼくの前史というか我が家の歴史なんです。

その伯父さんのことを、ぼくたち兄弟も、父も母も、みんなオヂイチャンと呼んでいました。まだ30代後半なのにオヂイチャンですよ。おじさんっていうのは、親戚のおじさんというよりも、子供が大人の男の人を呼ぶときの一般的な代名詞的なニュアンスが強いじゃないですか。だからおじさんと呼ばれることに、どこか抵抗があったんでしょうね。子供がいなかったせいもあって、大きな家族を求めていた人だったんですね。そういう意味じゃ、ぼくは大きな家族のなかで育ったんですよ。その伯父さん、伯父さんと言うと他人みたいなので、太田正二という名前だったんで、太田のオヂイチャンと言いますけど、太田のオヂイチャンは写真がすごく好きで、撮るのもすごく上手かったし、自分で夜中にお風呂場で引き伸ばしや現像をやっていたような人です。ぼくの本名の正孝っていうのは太田のオヂイチャンが自分の正二の正と父の原孝の孝から一字ずつとって付けた名前でした。それで一歳半ほど離れた妹が生まれた頃からは太田のオヂイチャンがぼくの教育係みたいなもんでした。だから、彼の写真の現像も、幼稚園の頃から見たり手伝ったりしていました。

まあ、大正の初めに東京で生まれ育った伯父さんは、要するに

モダンボーイだったんですね。検挙されるほどではなかったけど、組合運動もやってたって聞きました。まだ幼稚園のぼくに東西冷戦の話、資本主義と

共産主義がどう違うか教えてくれたのも太田のオヂイチャンでした。また、趣味人でした。ウチには伯父が集めたSPのレコードがいっぱいあり、ぼくは3つか4つの時から自分で針を落として聞いていました。クラシック、

浪曲、歌

謡曲。ぼくが生まれると童謡も買ってくれてたな。絵も好きで、小さい頃、スクーターの後ろに乗せて、

多摩川あたりまで写生に連れて行ってくれたこともありました。ふたりで並んで水彩絵の具で絵を描いていたんですけどね。とにかく、太田のオヂイチャンのおかげで、いろいろなメディアに囲まれた環境で育ちました。家は

東横線の

学芸大学駅と

祐天寺駅の間にあったんですが、祐天寺に

東宝専門の映画館があり、

学芸大学には

東映の映画館と洋画専門の映画館の2軒ありました。

ゴジラは1作目から見ていますし、

東映の

吉川英治原作の新諸国物語のシリーズ、『

神州天馬侠』とか、ディズニーの『バンビ』『ダンボ』『白雪姫』『ピーターパン』。幼稚園にあがる前から連れていってもらっていました。だからその頃から、松竹蒲田出身の大叔父さんのこともふくめて、かなり映画や写真に近い環境にあったんです。

――『百代の過客』のラストシーンでお墓参りにいくのは、そのおじさんのお墓なのでしょうか?

そうです。そうです。ちょっと言い忘れていたけど、ぼくの映画の原体験として、決定的なことがあるんです。その太田のオヂイチャンが、ぼくが小学校2年くらいの時に、8ミリに凝り始めたんです。昭和30年代の初めだから、16ミリのフィルムを半分にして使うダブル8ですけどね、

シングル8やスーパー8じゃなくて。その時期、8ミリに夢中になっていた伯父さんは、もう使わないからって言って、僕にスチールの

二眼レフカメラと現像、引き伸ばし道具一式をくれた。だから、僕は小2のときから自分のカメラをぶら提げて遠足へ行っていました。他にもカメラを持っている子もいたけど、フジペットというシャッター固定で天気マークを合わせる簡単なやつでね、僕のは全部マニュアルだったけど、太田のオヂイチャンに、晴れだったら8か11、曇りや日陰だったら4か5.6。普段は60分の1で、車の中から撮るときは125分の1にしてひと絞り開けるとか、習っていたから、露出を間違えることはほとんどなかったですね。担任の女の先生によく使いこなせると感心されていました。それで、幼稚園の頃から暗室で現像を手伝っていたから、もう小2のときには自分で現像もできました。ほんとに引き伸ばし機をもらったことがうれしくてね。ひとりで風呂場にこもって現像するんですけど、印画紙に光を当て、それを現像液に浸けて像が浮かび上がって来る時間の経過、それがまさに映画の原体験だったんですね。結局、映画を、一義的には、劇の構成とかカット割りとかではなくて、時間の中を展開していく映像、光による音楽、眼で見る音楽であるとする、ぼくの映画に対する考え方の原点は、その現像液の中に像が浮かび上がってくる時間にあったんですね。だから『百代の過客』のラストシーンで、その伯父さんの墓の前で、ぼくは万感の思いをこめて「

ノスタルジア 映画たまいし 20世紀に感謝」という句を詠んで映画が終わるんです。そして、その句が『

20世紀ノスタルジア』のタイトルにつながっていくんですが。

――テレビは何歳ぐらいの時に入ってきましたか。

幼稚園の時ですかね、昭和30年(1955年)くらいだったかな。もちろんオリンピックよりも前、それから、一躍テレビの普及率を上げたといわれる、皇太子、今の

天皇と美智子さんの結婚式のパレードよりも前だったですね。最初、テレビが来た日に見たのが『

チロリン村とくるみの木』という人形劇で、そのことはよく覚えてますね。それから『

名犬ラッシー』『名犬リンチンチン』とかね。あとプロレス中継と交互に放送していた『ディズニー・アワー』。夢中で見ましたね。

――ピアノは何歳ぐらいの時から習ったんですか。

ピアノは、何歳くらいということもなくて、小学校3年生の時に1年間習っただけなんです。算数や国語、理科、社会。まあ、主要四教科に比べて、音楽の成績が悪かったんで、「あんた音楽の成績も上げなさい」ってことで、おふくろに、妹がピアノを習っていた先生のところに、週1回行かされたんですけど、でも、成績はそんなに上がらなかったけど。まあ、ひとりにそんなにたくさん5はくれないんですよね。クラスの中での割当もあるし、何せ民主主義の時代だったから。でも、今、思うと、その時のおふくろにすごく感謝しています。映画を作り始めて、自分で作曲もしたいと思った時、まあ、ギターが弾けるとコードだけでも作曲ができるってことは分かったんですが、ギターのコードを押さえる練習が大変でね、ピアノだと、小学校の時、1年間だけでも子供のバイエルくらいやってたんで、指が動くんですよ。それで、ピアノによるコードの押さえ方を勉強して、家にあったオルガンとかピアニカで作曲を始めたんです。

――いずれにせよ、原さんの場合は、ある意味での幼少期における英才教育と、芸術的環境があるということは、分かったんですが、意識的に写真や映像で作品を作ろうとしたのは、いつ頃からなのでしょうか?

それは中学校へ行ってからです。中学から

麻布中学へ行きました。時代的にはもう

ヌーヴェル・ヴァーグがはじまっており、中学になってから大人の映画を見はじめました。

親に麻布へ入れと言われて、小4ぐらいから受験勉強を始めたんですね。まあ、ゲームみたいなもんですよ。受験参考書が面白くなっちゃって。「自由自在」シリーズというのと、「力の国語五千題」「力の算数五千題」とかいう教学研究社の力シリーズと、学研の応用自在シリーズがあった。過去の受験問題をやさしいものから難しいものがずらっと並んでるんですけど、解けるようになってくると、面白くてね、独りでずっとやっていました。東大へ入った母方の親戚のお兄さんが、小5くらいから週2回、家庭教師に来て相手してくれていました。

麻布に入れたかったのは太田のオヂイチャンではなくて、親父でした。父は、麻布中高はいいという話をあちこちで聞いてね。東大の入学率がいいのはもちろんのこと、慶応とかに比べて授業料が安く、

質実剛健だと言って。父は、その

質実剛健というのに一番ひかれてたのかな。まあ、一度は

職業軍人を目指した、軍人あがりの親父なのでね。そんな事もあってか、小4ぐらいからは勉強ばかりで、映画には連れていってもらえなくなった。中学へ入ったら見られるからと言われて。

中学になってからは、一人で映画館へ行けるという事がうれしかったですね。新聞で映画評を読んで、電車通学だから学校が早く終った日に新宿へ行きました。新宿文化というアート系の封切館とシネマ新宿という百円の

名画座によく行っていました。そうやって、アート系の映画が好きになったのは中学2年くらいでした。

――相当に早熟なんですね。

まあ、早熟というか、まあ、運命というか、同年代の子供たちと泥んこになるまで遊ぶとか、夕焼け小焼けで日が暮れてまで遊ぶとかね、そういう古典的な意味での子供時代じゃなくて、父、母、叔父、叔母という複数の親に期待され、手をかけて育てられましたから、しかも、映画監督の大叔父さん、後で触れますが、前衛生け花の叔父さんもいたんです。たまたま、そういうことのすべてが符合したんでしょうね、中学2年の時、

朝日新聞に

アラン・レネの『

去年マリエンバートで』の紹介記事が出ていた。難解でよく分からない映画であり、これを何十回も見に行く大学生がいる、でも何十回見ても分からないらしい、とか何とか書いてあって、これはぜひ見なくてはと思ったんですね。まあ、ぜひ見なくてはというか、その大学生にも分からない映画が自分には分かるんじゃないか、挑戦してやろう、みたいな気持ちだったのかな。まあ、生意気なガキですよね。

それで、見てみたら、おもしろくて仕方がなかったんです。分かるか、分からないか、なんて、全く関係なくなっていたんですね。映像が美しくて、空気感があり、要するに眼で見る音楽として映画が楽しめればいい、というところまですでに行ってしまったんです。

――映画技術の発明者のひとりとされる

リュミエール兄弟の名字は、フランス語で「光」を意味する語ですよね。光が瞬くだけで喜びを感じる、というのは映画の原点というだけでなく、視覚の欲望そのものなのかもしれませんね。

『

去年マリエンバートで』は、移動撮影が素晴らしいと思った。カメラがスーッと動いて、そこに音楽がかぶさってくるだけで良いんですね。映画はそれがすべてだと思いました。併映で『

二十四時間の情事』を観ましたが、もっと気に入りました。街頭ロケーションが多く、ドキュメンタリー的な感覚で撮影されている。実際に撮った広島の街の映像の美しさに惹かれました。それから、日曜日には朝から映画館をはしごするようになりました。

でも、作る方に向けての、映画との出会いを決定的にしたのは、中学3年の時、

毎日新聞の主催で開催された「世界前衛映画祭」(66)ですね。初めて

ロバート・フラハティの映画や、

ルイス・ブニュエルの『アンダルシアの犬』、

ルネ・クレールの『幕間』のような

アバンギャルド映画が日本で紹介されたんです。

松本俊夫さんも、本で知ってはいたけれど、それまで日本では観られなかった映画が一挙に入ってきた、『アンダルシアの犬』なんかはこの時初めて見た、と言ってますけど。

毎日新聞社に、その「世界前衛映画祭」鑑賞希望の往復ハガキを送ると招待のハンコを押して返送をくれるんです。会場は

草月ホールで、定員400名でしたが、そんなに鑑賞希望者がいなかったんでしょうね。ほぼ全部にハガキを出したんですが、すべて見られました。特に

ブニュエルの『アンダルシアの犬』と、ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』の印象が強く残っていますね。あと、

ジャン・ヴィゴとかヨリス・イベンスとか

マヤ・デレンとか鮮烈でした。あれを見てしまうと、『

ゴジラ』から始まった映画体験が一挙に解体、拡張して、映画・映像というものは何でもありなんだという事が分かってしまった。

だから、今、考えてみると中学3年でその前衛映画祭に出会ったということがすごいことだったなと思うんですよ。何か、その前衛という言葉にぴんとくるものを感じたんですね。当時、たまたま通っていた耳鼻科の病院の待合室で手に取った

毎日新聞に小さな記事が載っていて、これは全部見なくちゃと思ったんですね。それはどうしてだったかと言いますと、実は、ぼくにはもうひとり影響を受けた叔父がおりまして、父の妹の旦那なんですけど、

池坊の生け花の先生をやっていた人で、東京に出てきてしまった長男の父にかわって、父の実家を継いでいたんですけど、ちょっとまた小学生の頃の話に戻ってしまうんですけど、その頃、前衛生け花に凝っておりまして、夏休みなんかに家族で帰省した時、男の子がいなかったせいもあって、ぼくのことを可愛がってくれていて、よく材料探しに連れて行ってくれたんです。父の実家っていうのは

岐阜県の、今は

中津川市に合併された坂下という町なんですけど、

木曽川が近くを流れていて、その

木曽川に行って流木を探すんですね。当時の河川は護岸工事なんかしてないから、自然に折れて、流れにさらされ表皮が剥がれて、岩に削られて天然の彫刻の施された、白い流木がいっぱい河原にあるんですよね。「おい、正孝!こりゃ面白いぞ!こりゃいいオブジェになるよ!」って探すんです。ぼくも、叔父ちゃん、まあ、西

尾三子男という名前だったんでミネオヂチャンって呼んでたんですけど、その叔父の探してる目的のものが何となく分かったんで、「ミネオヂチャン、こっちも面白いよ!」なんて一緒に探して持って帰っていました。叔父は、その流木をいろいろ組み合わせて、花器に生けるんですよね。それにタイトルを付けて、展覧会に出したりする。まあ、

現代アートのオブジェですよね。それを前衛生け花と称していたんです。きっと前衛って言葉がその時からインプットされてたんですね。その叔父もついこの間亡くなりましてね、その時、『マテリアル&メ

モリーズ』の編集中で、葬式に行けなかったんで、「活花(げいじゅつ)に オブジェといふ 前衛ありと 教へてくれし 叔父に合掌」と一首詠んで納棺してもらいましたけど、まさに前衛という言葉とオブジェという概念をその叔父に教わったんですね。だからその後、

瀧口修造なんか読んで、

マルセル・デュシャンが便器に『泉』というタイトルを付けて展覧会に出したなんて話を知っても、ああ、ミネオヂチャンがやってたことだな、って思いましたね。

それからですね、学校そっちのけで映画館に通い始めたのは。とにかく、

ジャン=リュック・ゴダールの映画には夢中になりましたね。60年代の

ゴダールはひたすら前衛的な道を突き進んでいましたから。最初に見たのは63年に日本公開された『

女と男のいる舗道』でした。ちょっと遅れて

名画座で見ました。メチャクチャ気に入って、何度も通って30回位は見たかな。あの辺からは、ずっとリアルタイムで見ています。『軽蔑』(63)、『恋人のいる時間』(64)は

名画座に追いかけていきましたし、『男性・女性』(65)、『

気狂いピエロ』(65)、『ウィークエンド』(67)なんかは封切りで見ています。

高校時代

高校時代

――当時、

ゴダールの映画はどこで封切っていたんですか?

『男性・女性』『

気狂いピエロ』は新宿文化です。あと、『ウィークエンド』は

草月ホールの

シネマテークですね。

トリュフォーも見ていたけど、

ゴダールほど夢中にはならなかった。『

大人は判ってくれない』は後から見て良かったと思いましたが、僕が

ゴダールを追いかけながら並行して

トリュフォーを見ていた頃は、すでに『柔らかい肌』や『

華氏451』など大人のドラマを物語としてきちっと構築して作る方へシフトしていた。でも、最近『柔らかい肌』を見直したけど、メチャメチャ面白かったです。

ヒッチコック的な恐さのある不倫映画だったんですね。あの面白さは中学や高校では分からなかったですよ。

佐藤重臣が編集長だった「映画評論」と

小川徹が編集長の「

映画芸術」は、その頃からずっと読んでいましたね。僕が高校1年の頃、

川喜多和子さん(*3)が、後に一緒に

フランス映画社をやることになる柴田駿さんと、シネクラブ研究会というのを始めた。最初、東劇の地下で

バスター・キートンの特集をやった。シネクラブ研究会は、日本のシネクラブ運動の草分けです。その頃は「ぴあ」とかの情報誌がなかったんです。でも、

日本読書新聞という本屋に並んでいる週刊の書評新聞があったんですが、それが一番

自主上映や

名画座の特集上映に関する情報が詳しくて、その情報欄だけはいつも立ち読みでチェックしてましたから、それで知って、ぼくはすぐに入会しました。

――その時点で、立派なシネフィリアですね。

会員番号が23番だったから、入会は早い方だったと思います。

キートン特集のときは夏休みだから私服で行ったけど、二学期からは制服で通いました。シネクラブ研究会は朝10時から始まることが多かったんです。近代美術館のフィルムセンターの定期上映は午後と夜で、午前中は空いているので、当時は、朝10時からは、誰でも六千円を支払うと好きなフィルムかけてくれるシステムになっていた。評論家の

佐藤忠男さんは、そこで自分のお金を出して

黒澤明の映画をすべて見て、本を書いたそうです。「どうして独りで見るんだ、みんなで見たらいいのに」と言う人もいましたが、その制度を利用して、川喜多さんたちが、フィルムセンターにあるライブラリーの中から、すごくいい上映プログラムを組んでくれました。週に1回か2回かな、平日の朝10時から映画を観ていました。

――

麻布高校はどうしていたんですか。

朝に家を出て、どこかで時間を潰し、映画を見てから午後に高校へ行っていた。もちろん親には内緒だけど、担任の先生には正直に言っていました。中3のときの先生も、高1のときの先生もすごい映画好きでした。「シネクラブへ行くな」とは言われませんでしたね。「その方が勉強になるかもしれない」という感じでした。むしろ川喜多さんが「あなた制服を着てるけど、学校へは行かなくていいの?」って心配してくれました。僕は生意気に「いや、ここが僕の学校ですから」と言ったりしたもんです(笑)。でも、そう言った手前、見終わってから川喜多さんにいろんな質問をしたもんです。しまいには、立ち話でも何だから、一緒にご飯食べに行きましょう、そこでいろいろ教えてあげるからなんて、柴田さんと二人に連れられてラーメンをごちそうになったりとか。その頃のぼくにとって、ほんとにお二人は映画の先生でした。だから、ぼくが映画を作って賞をとった時も、「原クン、よかったね!」って教え子が賞をとったように喜んでくれて。20年近く前になりますか、川喜多さんがまだ若くして亡くなったのはショックでした。ちょうど『初国知所之

天皇』(はつくに

しらすめらみこと)のマルチバージョンが完成して、イマジカでの試写のスケジュールをお伝えしようと電話したらスタッフの方に「川喜多は今朝亡くなりました」って言われた時は呆然としました。ショックでした。ほんとに、

ゴダールの即興演出とかカメラマンの

ラウル・クタールのこととか、その頃、川喜多さんたちに教えていただいたんです。

――その頃から、自分でフィルムをまわしていたんですか。

その頃は、まだまだ、

8ミリフィルムでの習作時代ですね。スチール写真をやっていたから、

シャッタースピードと露出の関係、ピントの合わせ方も分かっていたので、カット割りと映画文法を覚えるだけでした。それも、

シネマテークと映画館通いのなかで自然に身につけました。8ミリはダブルエイトではなく、スーパーエイトやシングルエイトの時代に入っていました。友だちが8ミリカメラを持っていたので、それを借りて撮影をした。でも、実際のところ、8ミリは当時18コマだったし、

8ミリフィルムは面積が小さく、時間が流れていくスピード感が普段映画館で見ている16ミリや35ミリのフィルムと違うので、せめて16ミリフィルムで映画を撮りたいと思っていました。

ちょうど、高校2年の時に「草月実験映画祭」(67)がはじまりました。その前は「草月

シネマテーク」という呼称で、

マキノ雅弘、

鈴木清順、

加藤泰の特集上映をやったり、それまでの映画史のなかで正当に評価されてこなかった

B級映画や娯楽作品を

シネマテーク上映するようになっていた。その草月

シネマテークが実験映画祭を始めたんです。公募で映画を集めて、最初にグランプリ取ったのが奥村昭夫さんだった。

ゴダールの翻訳をしている方です。「草月実験映画祭」に入賞した作品をいくつか観たんですが、どの映画もあまり面白く感じられなかったんです。

その頃一番面白いと思っていたのは

ゴダールですが、入賞した映画はあまり

ゴダール的ではないんです。きちんと演劇的に作り込んでいて、物語に

不条理演劇的な要素を組み込んでいるのですが、映像的には実験的ではなかった。このくらいだったら自分でもっと凄いものが作れると思った。それで翌年に応募しようと考えて、高2の年明けの三学期くらいから撮影準備をはじめた。応募の条件が、16ミリか35ミリだったので、とにかく16ミリフィルム用のカメラを探しまわった。すると、麻布には医者の息子が多く、親父さんが16ミリカメラを持っている子がいたんです。

――医学撮影用カメラということですか?

医学撮影用ではないです。医者の子息というと、一学年下の

大森一樹もそうですし、

大林宣彦さんも、医者の息子ですから、そのような環境にあったのでしょうが、医者はレントゲン写真で膨大なフィルムを使うので、フィルム業者が出入りしていて、サービスで映画用フィルムがもらえるんですね。それで、医者の家では、趣味で8ミリカメラや映写機を揃えている人が多かったんです。その中には16ミリのカメラを持っている人もいた。それで、そのカメラを借りて処女作『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68/16ミリ/13分)を撮影しました。

借りたカメラは「リベアー16」という、50フィートのマガジンをつめて使うカメラでした。その50フィートのマガジンは日本では売っていないので、100フィートのフィルムを買って、暗室を持っている

写真屋さんへ行って、半分に切って50フィートずつにしてもらって、空のマガジンをこじ開けて、そこに詰めてもらいました。50フィートでトータル1分半くらいの撮影が可能だったんですけど、ゼンマイ式だったんで、ワンカット10秒くらいしか撮れない。

長回しはできないんですね。その時に、

大林宣彦さんの『いつか見たドラキュラ』という実験映画を観たんです。そうしたら、すごい短いカットを繋いでいました。「あ、こうやればいいんだ」と気がついて、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は短いカットを繋いだ、あのスタイルになったんです。

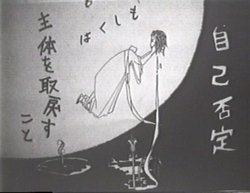

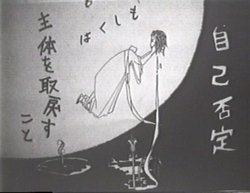

※本文中の映画写真は全て『おかしさに彩られた悲しみのバラード』より

[注]

*1 西尾佳雄 1904年

岐阜県恵那郡福岡村(現在

中津川市)の医師の家に生まれる。愛知薬学校卒業後、親の期待に添わず1923年松竹蒲田撮影所に入社。

清水宏、

島津保次郎の助監督を務め、26歳で監督昇進。『明日天気になれ』『スポーツ精神』『生きる力』『美はしき愛』など手がけた後、河合映画に移籍。『肉弾三勇士』『

大和魂空閑少佐』『日の丸馬車』など時局映画を監督。戦後は西尾泰介と監督名を変え、英映画社、新

理研映画で『母子手帖』『生きている日本列島』などの教育映画、記録映画などを演出。60〜80年代は松崎プロでダムやトンネル、道路などの建設記録を撮る。

*2 黒澤明『一番美しく』(1944)

溝口健二『必勝歌』(1945)があり、

成瀬巳喜男も『勝利の日まで』(1945)を撮っている。

*3 川喜多和子 東和映画の創設者、

川喜多長政、かしこの娘。1940年生まれ。15歳でイギリス留学。両親とともに数々の映画祭を体験。帰国後

黒澤明監督の『悪い奴ほどよく眠る』(60)の助監督を経験。66年、シネクラブ研究会を結成。68年、

鈴木清順全作品の上映企画に端を発する

鈴木清順監督の不当解雇の事件の当事者として

鈴木清順問題共闘会議と共闘。同年、パートナーの柴田駿氏とともに

フランス映画社を立ち上げ、

ルキノ・ビスコンティ監督『家族の肖像』、

テオ・アンゲロプロス監督『

旅芸人の記録』などを配給・公開するとともに、海外に

大島渚監督『絞死刑』などの作品を紹介。93年

くも膜下出血により急死。

原將人オフィシャルサイト

http://web.kyoto-inet.or.jp/people/hara-mov/

少年時代

――原將人さんの親戚に映画人の方がいるんですよね。

おじさんが松竹蒲田で監督になった人でした。正確にはお祖母さんの弟だから大叔父さんかな。西尾佳雄(*1)という名前です。清水宏さんや島津保次郎さんの助監督を務め、26歳で島津さんの推薦で監督に昇進して、松竹で10本以上撮ったのかな。その後、河合映画というところに移って『肉弾三勇士』『大和魂空閑少佐』など時局映画っていうか、要するに戦意高揚の国策映画ですよね、そういうのを中心に監督して、戦前戦中と30本以上撮ってました。戦後は、ちょっと戦争協力者みたいな立場になってしまったんでしょうね。名前も西尾泰介って変えてね、教育映画や記録映画の方へいった人です。僕が生まれたのが1950年(昭和25年)で、まあ、まだ占領下というか、GHQの統治下にあった時代ですよね。だから、まあ、民主主義の時代というか、戦争のことは忘れましょうっていう時代だったんでしょうね。小さい頃には、その大叔父さんのことは、松竹蒲田で助監督はしていたけれど、劇映画が性に合わなくて監督になれなくて、戦後になって記録映画の監督になった人だという風に聞かされていたんだけど、最近、気になってインターネットで検索してみたら、まあ、国策映画も撮っているけど、そうそうたる劇映画の監督でもあったということが分かってうれしかったですね。誇りに思えたですね。黒澤明だって、溝口健二だって国策映画っぽいの(*2)を撮らされてますからね。実際、彼のフィルモグラフィを調べてみると、戦後の5年間くらいは仕事してないわけね。まあ、干されていたんだなと言う事は分かるんだけど。それで、ぼくが幼稚園に上がるか上がらないかの頃、ぼくの家は駒沢通りの五本木というところだったんだけど、目黒区の。その駒沢通りのちょっと先の柿の木坂という所に、今の国立救急センターの並びに大きい映画撮影スタジオがあって、そこへ西尾の大叔父さんの撮影を見学に行ったことがあるんですよ。おそらく、国策映画を撮っていたという過去から解放されて、記録映画やPR映画で復帰した時期なんでしょうね。それで親戚としてね、みんなで応援しようということもあったんだと思うんだけど、親父や伯母さんに連れられて見学に行きましたよ。消防庁のPR映画でね、とにかく、でっかい格納庫のようなスタジオに組まれたセットがめちゃめちゃ明るかったことと、ぼくと同い年くらいの子がその明るいライトの下で仕事をしていったってことね、それは江木俊夫、後のフォーリーブスの江木俊夫だったんだけど、そのふたつの事は鮮明に覚えていますよ。

少年時代

――原將人さんの親戚に映画人の方がいるんですよね。

おじさんが松竹蒲田で監督になった人でした。正確にはお祖母さんの弟だから大叔父さんかな。西尾佳雄(*1)という名前です。清水宏さんや島津保次郎さんの助監督を務め、26歳で島津さんの推薦で監督に昇進して、松竹で10本以上撮ったのかな。その後、河合映画というところに移って『肉弾三勇士』『大和魂空閑少佐』など時局映画っていうか、要するに戦意高揚の国策映画ですよね、そういうのを中心に監督して、戦前戦中と30本以上撮ってました。戦後は、ちょっと戦争協力者みたいな立場になってしまったんでしょうね。名前も西尾泰介って変えてね、教育映画や記録映画の方へいった人です。僕が生まれたのが1950年(昭和25年)で、まあ、まだ占領下というか、GHQの統治下にあった時代ですよね。だから、まあ、民主主義の時代というか、戦争のことは忘れましょうっていう時代だったんでしょうね。小さい頃には、その大叔父さんのことは、松竹蒲田で助監督はしていたけれど、劇映画が性に合わなくて監督になれなくて、戦後になって記録映画の監督になった人だという風に聞かされていたんだけど、最近、気になってインターネットで検索してみたら、まあ、国策映画も撮っているけど、そうそうたる劇映画の監督でもあったということが分かってうれしかったですね。誇りに思えたですね。黒澤明だって、溝口健二だって国策映画っぽいの(*2)を撮らされてますからね。実際、彼のフィルモグラフィを調べてみると、戦後の5年間くらいは仕事してないわけね。まあ、干されていたんだなと言う事は分かるんだけど。それで、ぼくが幼稚園に上がるか上がらないかの頃、ぼくの家は駒沢通りの五本木というところだったんだけど、目黒区の。その駒沢通りのちょっと先の柿の木坂という所に、今の国立救急センターの並びに大きい映画撮影スタジオがあって、そこへ西尾の大叔父さんの撮影を見学に行ったことがあるんですよ。おそらく、国策映画を撮っていたという過去から解放されて、記録映画やPR映画で復帰した時期なんでしょうね。それで親戚としてね、みんなで応援しようということもあったんだと思うんだけど、親父や伯母さんに連れられて見学に行きましたよ。消防庁のPR映画でね、とにかく、でっかい格納庫のようなスタジオに組まれたセットがめちゃめちゃ明るかったことと、ぼくと同い年くらいの子がその明るいライトの下で仕事をしていったってことね、それは江木俊夫、後のフォーリーブスの江木俊夫だったんだけど、そのふたつの事は鮮明に覚えていますよ。

――それが原さんが映画を始めたことに影響してるんでしょうか。

いやいや。それも、どこかで無いと言えないとは思いますが、ぼくに決定的な影響を与えたのは、一緒に住んでいた、親父のお姉さんの旦那さん。伯父さんですね。父の姉夫婦には子供がいなかったんで、父母と一緒に住んでいたんです。それに、伯父さんと7歳ほど年下の父とは二人で仕事をしていましたから。伯父は、もともとは蒲田の方で鉄工所の部品の問屋というか仲買人みたいなことをやっていて、木曽の山の中から上京して働いていた伯母と職場結婚みたいな恋愛結婚してから独立して、戦争中はいわば軍需産業みたいなものだったんで景気がよくて、父は商業高校を出てから上京してその姉夫婦のところに住み込みで働いていた。そこから二人は義兄弟というか運命共同体みたいな関係にあったんですね。その店は、空襲で焼かれてしまったんだけど、戦後は目黒に移って、飛騨の漆器、春慶塗の卸問屋を伯父が始めて、戦地から帰ってきた父もそれを手伝っていた。そこに同郷の母が嫁に来たみたいなことが、ぼくの前史というか我が家の歴史なんです。

その伯父さんのことを、ぼくたち兄弟も、父も母も、みんなオヂイチャンと呼んでいました。まだ30代後半なのにオヂイチャンですよ。おじさんっていうのは、親戚のおじさんというよりも、子供が大人の男の人を呼ぶときの一般的な代名詞的なニュアンスが強いじゃないですか。だからおじさんと呼ばれることに、どこか抵抗があったんでしょうね。子供がいなかったせいもあって、大きな家族を求めていた人だったんですね。そういう意味じゃ、ぼくは大きな家族のなかで育ったんですよ。その伯父さん、伯父さんと言うと他人みたいなので、太田正二という名前だったんで、太田のオヂイチャンと言いますけど、太田のオヂイチャンは写真がすごく好きで、撮るのもすごく上手かったし、自分で夜中にお風呂場で引き伸ばしや現像をやっていたような人です。ぼくの本名の正孝っていうのは太田のオヂイチャンが自分の正二の正と父の原孝の孝から一字ずつとって付けた名前でした。それで一歳半ほど離れた妹が生まれた頃からは太田のオヂイチャンがぼくの教育係みたいなもんでした。だから、彼の写真の現像も、幼稚園の頃から見たり手伝ったりしていました。

まあ、大正の初めに東京で生まれ育った伯父さんは、要するにモダンボーイだったんですね。検挙されるほどではなかったけど、組合運動もやってたって聞きました。まだ幼稚園のぼくに東西冷戦の話、資本主義と共産主義がどう違うか教えてくれたのも太田のオヂイチャンでした。また、趣味人でした。ウチには伯父が集めたSPのレコードがいっぱいあり、ぼくは3つか4つの時から自分で針を落として聞いていました。クラシック、浪曲、歌謡曲。ぼくが生まれると童謡も買ってくれてたな。絵も好きで、小さい頃、スクーターの後ろに乗せて、多摩川あたりまで写生に連れて行ってくれたこともありました。ふたりで並んで水彩絵の具で絵を描いていたんですけどね。とにかく、太田のオヂイチャンのおかげで、いろいろなメディアに囲まれた環境で育ちました。家は東横線の学芸大学駅と祐天寺駅の間にあったんですが、祐天寺に東宝専門の映画館があり、学芸大学には東映の映画館と洋画専門の映画館の2軒ありました。ゴジラは1作目から見ていますし、東映の吉川英治原作の新諸国物語のシリーズ、『神州天馬侠』とか、ディズニーの『バンビ』『ダンボ』『白雪姫』『ピーターパン』。幼稚園にあがる前から連れていってもらっていました。だからその頃から、松竹蒲田出身の大叔父さんのこともふくめて、かなり映画や写真に近い環境にあったんです。

――それが原さんが映画を始めたことに影響してるんでしょうか。

いやいや。それも、どこかで無いと言えないとは思いますが、ぼくに決定的な影響を与えたのは、一緒に住んでいた、親父のお姉さんの旦那さん。伯父さんですね。父の姉夫婦には子供がいなかったんで、父母と一緒に住んでいたんです。それに、伯父さんと7歳ほど年下の父とは二人で仕事をしていましたから。伯父は、もともとは蒲田の方で鉄工所の部品の問屋というか仲買人みたいなことをやっていて、木曽の山の中から上京して働いていた伯母と職場結婚みたいな恋愛結婚してから独立して、戦争中はいわば軍需産業みたいなものだったんで景気がよくて、父は商業高校を出てから上京してその姉夫婦のところに住み込みで働いていた。そこから二人は義兄弟というか運命共同体みたいな関係にあったんですね。その店は、空襲で焼かれてしまったんだけど、戦後は目黒に移って、飛騨の漆器、春慶塗の卸問屋を伯父が始めて、戦地から帰ってきた父もそれを手伝っていた。そこに同郷の母が嫁に来たみたいなことが、ぼくの前史というか我が家の歴史なんです。

その伯父さんのことを、ぼくたち兄弟も、父も母も、みんなオヂイチャンと呼んでいました。まだ30代後半なのにオヂイチャンですよ。おじさんっていうのは、親戚のおじさんというよりも、子供が大人の男の人を呼ぶときの一般的な代名詞的なニュアンスが強いじゃないですか。だからおじさんと呼ばれることに、どこか抵抗があったんでしょうね。子供がいなかったせいもあって、大きな家族を求めていた人だったんですね。そういう意味じゃ、ぼくは大きな家族のなかで育ったんですよ。その伯父さん、伯父さんと言うと他人みたいなので、太田正二という名前だったんで、太田のオヂイチャンと言いますけど、太田のオヂイチャンは写真がすごく好きで、撮るのもすごく上手かったし、自分で夜中にお風呂場で引き伸ばしや現像をやっていたような人です。ぼくの本名の正孝っていうのは太田のオヂイチャンが自分の正二の正と父の原孝の孝から一字ずつとって付けた名前でした。それで一歳半ほど離れた妹が生まれた頃からは太田のオヂイチャンがぼくの教育係みたいなもんでした。だから、彼の写真の現像も、幼稚園の頃から見たり手伝ったりしていました。

まあ、大正の初めに東京で生まれ育った伯父さんは、要するにモダンボーイだったんですね。検挙されるほどではなかったけど、組合運動もやってたって聞きました。まだ幼稚園のぼくに東西冷戦の話、資本主義と共産主義がどう違うか教えてくれたのも太田のオヂイチャンでした。また、趣味人でした。ウチには伯父が集めたSPのレコードがいっぱいあり、ぼくは3つか4つの時から自分で針を落として聞いていました。クラシック、浪曲、歌謡曲。ぼくが生まれると童謡も買ってくれてたな。絵も好きで、小さい頃、スクーターの後ろに乗せて、多摩川あたりまで写生に連れて行ってくれたこともありました。ふたりで並んで水彩絵の具で絵を描いていたんですけどね。とにかく、太田のオヂイチャンのおかげで、いろいろなメディアに囲まれた環境で育ちました。家は東横線の学芸大学駅と祐天寺駅の間にあったんですが、祐天寺に東宝専門の映画館があり、学芸大学には東映の映画館と洋画専門の映画館の2軒ありました。ゴジラは1作目から見ていますし、東映の吉川英治原作の新諸国物語のシリーズ、『神州天馬侠』とか、ディズニーの『バンビ』『ダンボ』『白雪姫』『ピーターパン』。幼稚園にあがる前から連れていってもらっていました。だからその頃から、松竹蒲田出身の大叔父さんのこともふくめて、かなり映画や写真に近い環境にあったんです。

――『百代の過客』のラストシーンでお墓参りにいくのは、そのおじさんのお墓なのでしょうか?

そうです。そうです。ちょっと言い忘れていたけど、ぼくの映画の原体験として、決定的なことがあるんです。その太田のオヂイチャンが、ぼくが小学校2年くらいの時に、8ミリに凝り始めたんです。昭和30年代の初めだから、16ミリのフィルムを半分にして使うダブル8ですけどね、シングル8やスーパー8じゃなくて。その時期、8ミリに夢中になっていた伯父さんは、もう使わないからって言って、僕にスチールの二眼レフカメラと現像、引き伸ばし道具一式をくれた。だから、僕は小2のときから自分のカメラをぶら提げて遠足へ行っていました。他にもカメラを持っている子もいたけど、フジペットというシャッター固定で天気マークを合わせる簡単なやつでね、僕のは全部マニュアルだったけど、太田のオヂイチャンに、晴れだったら8か11、曇りや日陰だったら4か5.6。普段は60分の1で、車の中から撮るときは125分の1にしてひと絞り開けるとか、習っていたから、露出を間違えることはほとんどなかったですね。担任の女の先生によく使いこなせると感心されていました。それで、幼稚園の頃から暗室で現像を手伝っていたから、もう小2のときには自分で現像もできました。ほんとに引き伸ばし機をもらったことがうれしくてね。ひとりで風呂場にこもって現像するんですけど、印画紙に光を当て、それを現像液に浸けて像が浮かび上がって来る時間の経過、それがまさに映画の原体験だったんですね。結局、映画を、一義的には、劇の構成とかカット割りとかではなくて、時間の中を展開していく映像、光による音楽、眼で見る音楽であるとする、ぼくの映画に対する考え方の原点は、その現像液の中に像が浮かび上がってくる時間にあったんですね。だから『百代の過客』のラストシーンで、その伯父さんの墓の前で、ぼくは万感の思いをこめて「ノスタルジア 映画たまいし 20世紀に感謝」という句を詠んで映画が終わるんです。そして、その句が『20世紀ノスタルジア』のタイトルにつながっていくんですが。

――テレビは何歳ぐらいの時に入ってきましたか。

幼稚園の時ですかね、昭和30年(1955年)くらいだったかな。もちろんオリンピックよりも前、それから、一躍テレビの普及率を上げたといわれる、皇太子、今の天皇と美智子さんの結婚式のパレードよりも前だったですね。最初、テレビが来た日に見たのが『チロリン村とくるみの木』という人形劇で、そのことはよく覚えてますね。それから『名犬ラッシー』『名犬リンチンチン』とかね。あとプロレス中継と交互に放送していた『ディズニー・アワー』。夢中で見ましたね。

――ピアノは何歳ぐらいの時から習ったんですか。

ピアノは、何歳くらいということもなくて、小学校3年生の時に1年間習っただけなんです。算数や国語、理科、社会。まあ、主要四教科に比べて、音楽の成績が悪かったんで、「あんた音楽の成績も上げなさい」ってことで、おふくろに、妹がピアノを習っていた先生のところに、週1回行かされたんですけど、でも、成績はそんなに上がらなかったけど。まあ、ひとりにそんなにたくさん5はくれないんですよね。クラスの中での割当もあるし、何せ民主主義の時代だったから。でも、今、思うと、その時のおふくろにすごく感謝しています。映画を作り始めて、自分で作曲もしたいと思った時、まあ、ギターが弾けるとコードだけでも作曲ができるってことは分かったんですが、ギターのコードを押さえる練習が大変でね、ピアノだと、小学校の時、1年間だけでも子供のバイエルくらいやってたんで、指が動くんですよ。それで、ピアノによるコードの押さえ方を勉強して、家にあったオルガンとかピアニカで作曲を始めたんです。

――『百代の過客』のラストシーンでお墓参りにいくのは、そのおじさんのお墓なのでしょうか?

そうです。そうです。ちょっと言い忘れていたけど、ぼくの映画の原体験として、決定的なことがあるんです。その太田のオヂイチャンが、ぼくが小学校2年くらいの時に、8ミリに凝り始めたんです。昭和30年代の初めだから、16ミリのフィルムを半分にして使うダブル8ですけどね、シングル8やスーパー8じゃなくて。その時期、8ミリに夢中になっていた伯父さんは、もう使わないからって言って、僕にスチールの二眼レフカメラと現像、引き伸ばし道具一式をくれた。だから、僕は小2のときから自分のカメラをぶら提げて遠足へ行っていました。他にもカメラを持っている子もいたけど、フジペットというシャッター固定で天気マークを合わせる簡単なやつでね、僕のは全部マニュアルだったけど、太田のオヂイチャンに、晴れだったら8か11、曇りや日陰だったら4か5.6。普段は60分の1で、車の中から撮るときは125分の1にしてひと絞り開けるとか、習っていたから、露出を間違えることはほとんどなかったですね。担任の女の先生によく使いこなせると感心されていました。それで、幼稚園の頃から暗室で現像を手伝っていたから、もう小2のときには自分で現像もできました。ほんとに引き伸ばし機をもらったことがうれしくてね。ひとりで風呂場にこもって現像するんですけど、印画紙に光を当て、それを現像液に浸けて像が浮かび上がって来る時間の経過、それがまさに映画の原体験だったんですね。結局、映画を、一義的には、劇の構成とかカット割りとかではなくて、時間の中を展開していく映像、光による音楽、眼で見る音楽であるとする、ぼくの映画に対する考え方の原点は、その現像液の中に像が浮かび上がってくる時間にあったんですね。だから『百代の過客』のラストシーンで、その伯父さんの墓の前で、ぼくは万感の思いをこめて「ノスタルジア 映画たまいし 20世紀に感謝」という句を詠んで映画が終わるんです。そして、その句が『20世紀ノスタルジア』のタイトルにつながっていくんですが。

――テレビは何歳ぐらいの時に入ってきましたか。

幼稚園の時ですかね、昭和30年(1955年)くらいだったかな。もちろんオリンピックよりも前、それから、一躍テレビの普及率を上げたといわれる、皇太子、今の天皇と美智子さんの結婚式のパレードよりも前だったですね。最初、テレビが来た日に見たのが『チロリン村とくるみの木』という人形劇で、そのことはよく覚えてますね。それから『名犬ラッシー』『名犬リンチンチン』とかね。あとプロレス中継と交互に放送していた『ディズニー・アワー』。夢中で見ましたね。

――ピアノは何歳ぐらいの時から習ったんですか。

ピアノは、何歳くらいということもなくて、小学校3年生の時に1年間習っただけなんです。算数や国語、理科、社会。まあ、主要四教科に比べて、音楽の成績が悪かったんで、「あんた音楽の成績も上げなさい」ってことで、おふくろに、妹がピアノを習っていた先生のところに、週1回行かされたんですけど、でも、成績はそんなに上がらなかったけど。まあ、ひとりにそんなにたくさん5はくれないんですよね。クラスの中での割当もあるし、何せ民主主義の時代だったから。でも、今、思うと、その時のおふくろにすごく感謝しています。映画を作り始めて、自分で作曲もしたいと思った時、まあ、ギターが弾けるとコードだけでも作曲ができるってことは分かったんですが、ギターのコードを押さえる練習が大変でね、ピアノだと、小学校の時、1年間だけでも子供のバイエルくらいやってたんで、指が動くんですよ。それで、ピアノによるコードの押さえ方を勉強して、家にあったオルガンとかピアニカで作曲を始めたんです。

――いずれにせよ、原さんの場合は、ある意味での幼少期における英才教育と、芸術的環境があるということは、分かったんですが、意識的に写真や映像で作品を作ろうとしたのは、いつ頃からなのでしょうか?

それは中学校へ行ってからです。中学から麻布中学へ行きました。時代的にはもうヌーヴェル・ヴァーグがはじまっており、中学になってから大人の映画を見はじめました。

親に麻布へ入れと言われて、小4ぐらいから受験勉強を始めたんですね。まあ、ゲームみたいなもんですよ。受験参考書が面白くなっちゃって。「自由自在」シリーズというのと、「力の国語五千題」「力の算数五千題」とかいう教学研究社の力シリーズと、学研の応用自在シリーズがあった。過去の受験問題をやさしいものから難しいものがずらっと並んでるんですけど、解けるようになってくると、面白くてね、独りでずっとやっていました。東大へ入った母方の親戚のお兄さんが、小5くらいから週2回、家庭教師に来て相手してくれていました。

麻布に入れたかったのは太田のオヂイチャンではなくて、親父でした。父は、麻布中高はいいという話をあちこちで聞いてね。東大の入学率がいいのはもちろんのこと、慶応とかに比べて授業料が安く、質実剛健だと言って。父は、その質実剛健というのに一番ひかれてたのかな。まあ、一度は職業軍人を目指した、軍人あがりの親父なのでね。そんな事もあってか、小4ぐらいからは勉強ばかりで、映画には連れていってもらえなくなった。中学へ入ったら見られるからと言われて。

中学になってからは、一人で映画館へ行けるという事がうれしかったですね。新聞で映画評を読んで、電車通学だから学校が早く終った日に新宿へ行きました。新宿文化というアート系の封切館とシネマ新宿という百円の名画座によく行っていました。そうやって、アート系の映画が好きになったのは中学2年くらいでした。

――相当に早熟なんですね。

まあ、早熟というか、まあ、運命というか、同年代の子供たちと泥んこになるまで遊ぶとか、夕焼け小焼けで日が暮れてまで遊ぶとかね、そういう古典的な意味での子供時代じゃなくて、父、母、叔父、叔母という複数の親に期待され、手をかけて育てられましたから、しかも、映画監督の大叔父さん、後で触れますが、前衛生け花の叔父さんもいたんです。たまたま、そういうことのすべてが符合したんでしょうね、中学2年の時、朝日新聞にアラン・レネの『去年マリエンバートで』の紹介記事が出ていた。難解でよく分からない映画であり、これを何十回も見に行く大学生がいる、でも何十回見ても分からないらしい、とか何とか書いてあって、これはぜひ見なくてはと思ったんですね。まあ、ぜひ見なくてはというか、その大学生にも分からない映画が自分には分かるんじゃないか、挑戦してやろう、みたいな気持ちだったのかな。まあ、生意気なガキですよね。

それで、見てみたら、おもしろくて仕方がなかったんです。分かるか、分からないか、なんて、全く関係なくなっていたんですね。映像が美しくて、空気感があり、要するに眼で見る音楽として映画が楽しめればいい、というところまですでに行ってしまったんです。

――いずれにせよ、原さんの場合は、ある意味での幼少期における英才教育と、芸術的環境があるということは、分かったんですが、意識的に写真や映像で作品を作ろうとしたのは、いつ頃からなのでしょうか?

それは中学校へ行ってからです。中学から麻布中学へ行きました。時代的にはもうヌーヴェル・ヴァーグがはじまっており、中学になってから大人の映画を見はじめました。

親に麻布へ入れと言われて、小4ぐらいから受験勉強を始めたんですね。まあ、ゲームみたいなもんですよ。受験参考書が面白くなっちゃって。「自由自在」シリーズというのと、「力の国語五千題」「力の算数五千題」とかいう教学研究社の力シリーズと、学研の応用自在シリーズがあった。過去の受験問題をやさしいものから難しいものがずらっと並んでるんですけど、解けるようになってくると、面白くてね、独りでずっとやっていました。東大へ入った母方の親戚のお兄さんが、小5くらいから週2回、家庭教師に来て相手してくれていました。

麻布に入れたかったのは太田のオヂイチャンではなくて、親父でした。父は、麻布中高はいいという話をあちこちで聞いてね。東大の入学率がいいのはもちろんのこと、慶応とかに比べて授業料が安く、質実剛健だと言って。父は、その質実剛健というのに一番ひかれてたのかな。まあ、一度は職業軍人を目指した、軍人あがりの親父なのでね。そんな事もあってか、小4ぐらいからは勉強ばかりで、映画には連れていってもらえなくなった。中学へ入ったら見られるからと言われて。

中学になってからは、一人で映画館へ行けるという事がうれしかったですね。新聞で映画評を読んで、電車通学だから学校が早く終った日に新宿へ行きました。新宿文化というアート系の封切館とシネマ新宿という百円の名画座によく行っていました。そうやって、アート系の映画が好きになったのは中学2年くらいでした。

――相当に早熟なんですね。

まあ、早熟というか、まあ、運命というか、同年代の子供たちと泥んこになるまで遊ぶとか、夕焼け小焼けで日が暮れてまで遊ぶとかね、そういう古典的な意味での子供時代じゃなくて、父、母、叔父、叔母という複数の親に期待され、手をかけて育てられましたから、しかも、映画監督の大叔父さん、後で触れますが、前衛生け花の叔父さんもいたんです。たまたま、そういうことのすべてが符合したんでしょうね、中学2年の時、朝日新聞にアラン・レネの『去年マリエンバートで』の紹介記事が出ていた。難解でよく分からない映画であり、これを何十回も見に行く大学生がいる、でも何十回見ても分からないらしい、とか何とか書いてあって、これはぜひ見なくてはと思ったんですね。まあ、ぜひ見なくてはというか、その大学生にも分からない映画が自分には分かるんじゃないか、挑戦してやろう、みたいな気持ちだったのかな。まあ、生意気なガキですよね。

それで、見てみたら、おもしろくて仕方がなかったんです。分かるか、分からないか、なんて、全く関係なくなっていたんですね。映像が美しくて、空気感があり、要するに眼で見る音楽として映画が楽しめればいい、というところまですでに行ってしまったんです。

――映画技術の発明者のひとりとされるリュミエール兄弟の名字は、フランス語で「光」を意味する語ですよね。光が瞬くだけで喜びを感じる、というのは映画の原点というだけでなく、視覚の欲望そのものなのかもしれませんね。

『去年マリエンバートで』は、移動撮影が素晴らしいと思った。カメラがスーッと動いて、そこに音楽がかぶさってくるだけで良いんですね。映画はそれがすべてだと思いました。併映で『二十四時間の情事』を観ましたが、もっと気に入りました。街頭ロケーションが多く、ドキュメンタリー的な感覚で撮影されている。実際に撮った広島の街の映像の美しさに惹かれました。それから、日曜日には朝から映画館をはしごするようになりました。

でも、作る方に向けての、映画との出会いを決定的にしたのは、中学3年の時、毎日新聞の主催で開催された「世界前衛映画祭」(66)ですね。初めてロバート・フラハティの映画や、ルイス・ブニュエルの『アンダルシアの犬』、ルネ・クレールの『幕間』のようなアバンギャルド映画が日本で紹介されたんです。松本俊夫さんも、本で知ってはいたけれど、それまで日本では観られなかった映画が一挙に入ってきた、『アンダルシアの犬』なんかはこの時初めて見た、と言ってますけど。毎日新聞社に、その「世界前衛映画祭」鑑賞希望の往復ハガキを送ると招待のハンコを押して返送をくれるんです。会場は草月ホールで、定員400名でしたが、そんなに鑑賞希望者がいなかったんでしょうね。ほぼ全部にハガキを出したんですが、すべて見られました。特にブニュエルの『アンダルシアの犬』と、ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』の印象が強く残っていますね。あと、ジャン・ヴィゴとかヨリス・イベンスとかマヤ・デレンとか鮮烈でした。あれを見てしまうと、『ゴジラ』から始まった映画体験が一挙に解体、拡張して、映画・映像というものは何でもありなんだという事が分かってしまった。

だから、今、考えてみると中学3年でその前衛映画祭に出会ったということがすごいことだったなと思うんですよ。何か、その前衛という言葉にぴんとくるものを感じたんですね。当時、たまたま通っていた耳鼻科の病院の待合室で手に取った毎日新聞に小さな記事が載っていて、これは全部見なくちゃと思ったんですね。それはどうしてだったかと言いますと、実は、ぼくにはもうひとり影響を受けた叔父がおりまして、父の妹の旦那なんですけど、池坊の生け花の先生をやっていた人で、東京に出てきてしまった長男の父にかわって、父の実家を継いでいたんですけど、ちょっとまた小学生の頃の話に戻ってしまうんですけど、その頃、前衛生け花に凝っておりまして、夏休みなんかに家族で帰省した時、男の子がいなかったせいもあって、ぼくのことを可愛がってくれていて、よく材料探しに連れて行ってくれたんです。父の実家っていうのは岐阜県の、今は中津川市に合併された坂下という町なんですけど、木曽川が近くを流れていて、その木曽川に行って流木を探すんですね。当時の河川は護岸工事なんかしてないから、自然に折れて、流れにさらされ表皮が剥がれて、岩に削られて天然の彫刻の施された、白い流木がいっぱい河原にあるんですよね。「おい、正孝!こりゃ面白いぞ!こりゃいいオブジェになるよ!」って探すんです。ぼくも、叔父ちゃん、まあ、西尾三子男という名前だったんでミネオヂチャンって呼んでたんですけど、その叔父の探してる目的のものが何となく分かったんで、「ミネオヂチャン、こっちも面白いよ!」なんて一緒に探して持って帰っていました。叔父は、その流木をいろいろ組み合わせて、花器に生けるんですよね。それにタイトルを付けて、展覧会に出したりする。まあ、現代アートのオブジェですよね。それを前衛生け花と称していたんです。きっと前衛って言葉がその時からインプットされてたんですね。その叔父もついこの間亡くなりましてね、その時、『マテリアル&メモリーズ』の編集中で、葬式に行けなかったんで、「活花(げいじゅつ)に オブジェといふ 前衛ありと 教へてくれし 叔父に合掌」と一首詠んで納棺してもらいましたけど、まさに前衛という言葉とオブジェという概念をその叔父に教わったんですね。だからその後、瀧口修造なんか読んで、マルセル・デュシャンが便器に『泉』というタイトルを付けて展覧会に出したなんて話を知っても、ああ、ミネオヂチャンがやってたことだな、って思いましたね。

それからですね、学校そっちのけで映画館に通い始めたのは。とにかく、ジャン=リュック・ゴダールの映画には夢中になりましたね。60年代のゴダールはひたすら前衛的な道を突き進んでいましたから。最初に見たのは63年に日本公開された『女と男のいる舗道』でした。ちょっと遅れて名画座で見ました。メチャクチャ気に入って、何度も通って30回位は見たかな。あの辺からは、ずっとリアルタイムで見ています。『軽蔑』(63)、『恋人のいる時間』(64)は名画座に追いかけていきましたし、『男性・女性』(65)、『気狂いピエロ』(65)、『ウィークエンド』(67)なんかは封切りで見ています。

――映画技術の発明者のひとりとされるリュミエール兄弟の名字は、フランス語で「光」を意味する語ですよね。光が瞬くだけで喜びを感じる、というのは映画の原点というだけでなく、視覚の欲望そのものなのかもしれませんね。

『去年マリエンバートで』は、移動撮影が素晴らしいと思った。カメラがスーッと動いて、そこに音楽がかぶさってくるだけで良いんですね。映画はそれがすべてだと思いました。併映で『二十四時間の情事』を観ましたが、もっと気に入りました。街頭ロケーションが多く、ドキュメンタリー的な感覚で撮影されている。実際に撮った広島の街の映像の美しさに惹かれました。それから、日曜日には朝から映画館をはしごするようになりました。

でも、作る方に向けての、映画との出会いを決定的にしたのは、中学3年の時、毎日新聞の主催で開催された「世界前衛映画祭」(66)ですね。初めてロバート・フラハティの映画や、ルイス・ブニュエルの『アンダルシアの犬』、ルネ・クレールの『幕間』のようなアバンギャルド映画が日本で紹介されたんです。松本俊夫さんも、本で知ってはいたけれど、それまで日本では観られなかった映画が一挙に入ってきた、『アンダルシアの犬』なんかはこの時初めて見た、と言ってますけど。毎日新聞社に、その「世界前衛映画祭」鑑賞希望の往復ハガキを送ると招待のハンコを押して返送をくれるんです。会場は草月ホールで、定員400名でしたが、そんなに鑑賞希望者がいなかったんでしょうね。ほぼ全部にハガキを出したんですが、すべて見られました。特にブニュエルの『アンダルシアの犬』と、ジガ・ヴェルトフの『カメラを持った男』の印象が強く残っていますね。あと、ジャン・ヴィゴとかヨリス・イベンスとかマヤ・デレンとか鮮烈でした。あれを見てしまうと、『ゴジラ』から始まった映画体験が一挙に解体、拡張して、映画・映像というものは何でもありなんだという事が分かってしまった。

だから、今、考えてみると中学3年でその前衛映画祭に出会ったということがすごいことだったなと思うんですよ。何か、その前衛という言葉にぴんとくるものを感じたんですね。当時、たまたま通っていた耳鼻科の病院の待合室で手に取った毎日新聞に小さな記事が載っていて、これは全部見なくちゃと思ったんですね。それはどうしてだったかと言いますと、実は、ぼくにはもうひとり影響を受けた叔父がおりまして、父の妹の旦那なんですけど、池坊の生け花の先生をやっていた人で、東京に出てきてしまった長男の父にかわって、父の実家を継いでいたんですけど、ちょっとまた小学生の頃の話に戻ってしまうんですけど、その頃、前衛生け花に凝っておりまして、夏休みなんかに家族で帰省した時、男の子がいなかったせいもあって、ぼくのことを可愛がってくれていて、よく材料探しに連れて行ってくれたんです。父の実家っていうのは岐阜県の、今は中津川市に合併された坂下という町なんですけど、木曽川が近くを流れていて、その木曽川に行って流木を探すんですね。当時の河川は護岸工事なんかしてないから、自然に折れて、流れにさらされ表皮が剥がれて、岩に削られて天然の彫刻の施された、白い流木がいっぱい河原にあるんですよね。「おい、正孝!こりゃ面白いぞ!こりゃいいオブジェになるよ!」って探すんです。ぼくも、叔父ちゃん、まあ、西尾三子男という名前だったんでミネオヂチャンって呼んでたんですけど、その叔父の探してる目的のものが何となく分かったんで、「ミネオヂチャン、こっちも面白いよ!」なんて一緒に探して持って帰っていました。叔父は、その流木をいろいろ組み合わせて、花器に生けるんですよね。それにタイトルを付けて、展覧会に出したりする。まあ、現代アートのオブジェですよね。それを前衛生け花と称していたんです。きっと前衛って言葉がその時からインプットされてたんですね。その叔父もついこの間亡くなりましてね、その時、『マテリアル&メモリーズ』の編集中で、葬式に行けなかったんで、「活花(げいじゅつ)に オブジェといふ 前衛ありと 教へてくれし 叔父に合掌」と一首詠んで納棺してもらいましたけど、まさに前衛という言葉とオブジェという概念をその叔父に教わったんですね。だからその後、瀧口修造なんか読んで、マルセル・デュシャンが便器に『泉』というタイトルを付けて展覧会に出したなんて話を知っても、ああ、ミネオヂチャンがやってたことだな、って思いましたね。

それからですね、学校そっちのけで映画館に通い始めたのは。とにかく、ジャン=リュック・ゴダールの映画には夢中になりましたね。60年代のゴダールはひたすら前衛的な道を突き進んでいましたから。最初に見たのは63年に日本公開された『女と男のいる舗道』でした。ちょっと遅れて名画座で見ました。メチャクチャ気に入って、何度も通って30回位は見たかな。あの辺からは、ずっとリアルタイムで見ています。『軽蔑』(63)、『恋人のいる時間』(64)は名画座に追いかけていきましたし、『男性・女性』(65)、『気狂いピエロ』(65)、『ウィークエンド』(67)なんかは封切りで見ています。

高校時代

――当時、ゴダールの映画はどこで封切っていたんですか?

『男性・女性』『気狂いピエロ』は新宿文化です。あと、『ウィークエンド』は草月ホールのシネマテークですね。トリュフォーも見ていたけど、ゴダールほど夢中にはならなかった。『大人は判ってくれない』は後から見て良かったと思いましたが、僕がゴダールを追いかけながら並行してトリュフォーを見ていた頃は、すでに『柔らかい肌』や『華氏451』など大人のドラマを物語としてきちっと構築して作る方へシフトしていた。でも、最近『柔らかい肌』を見直したけど、メチャメチャ面白かったです。ヒッチコック的な恐さのある不倫映画だったんですね。あの面白さは中学や高校では分からなかったですよ。

佐藤重臣が編集長だった「映画評論」と小川徹が編集長の「映画芸術」は、その頃からずっと読んでいましたね。僕が高校1年の頃、川喜多和子さん(*3)が、後に一緒にフランス映画社をやることになる柴田駿さんと、シネクラブ研究会というのを始めた。最初、東劇の地下でバスター・キートンの特集をやった。シネクラブ研究会は、日本のシネクラブ運動の草分けです。その頃は「ぴあ」とかの情報誌がなかったんです。でも、日本読書新聞という本屋に並んでいる週刊の書評新聞があったんですが、それが一番自主上映や名画座の特集上映に関する情報が詳しくて、その情報欄だけはいつも立ち読みでチェックしてましたから、それで知って、ぼくはすぐに入会しました。

――その時点で、立派なシネフィリアですね。

会員番号が23番だったから、入会は早い方だったと思います。キートン特集のときは夏休みだから私服で行ったけど、二学期からは制服で通いました。シネクラブ研究会は朝10時から始まることが多かったんです。近代美術館のフィルムセンターの定期上映は午後と夜で、午前中は空いているので、当時は、朝10時からは、誰でも六千円を支払うと好きなフィルムかけてくれるシステムになっていた。評論家の佐藤忠男さんは、そこで自分のお金を出して黒澤明の映画をすべて見て、本を書いたそうです。「どうして独りで見るんだ、みんなで見たらいいのに」と言う人もいましたが、その制度を利用して、川喜多さんたちが、フィルムセンターにあるライブラリーの中から、すごくいい上映プログラムを組んでくれました。週に1回か2回かな、平日の朝10時から映画を観ていました。

高校時代

――当時、ゴダールの映画はどこで封切っていたんですか?

『男性・女性』『気狂いピエロ』は新宿文化です。あと、『ウィークエンド』は草月ホールのシネマテークですね。トリュフォーも見ていたけど、ゴダールほど夢中にはならなかった。『大人は判ってくれない』は後から見て良かったと思いましたが、僕がゴダールを追いかけながら並行してトリュフォーを見ていた頃は、すでに『柔らかい肌』や『華氏451』など大人のドラマを物語としてきちっと構築して作る方へシフトしていた。でも、最近『柔らかい肌』を見直したけど、メチャメチャ面白かったです。ヒッチコック的な恐さのある不倫映画だったんですね。あの面白さは中学や高校では分からなかったですよ。

佐藤重臣が編集長だった「映画評論」と小川徹が編集長の「映画芸術」は、その頃からずっと読んでいましたね。僕が高校1年の頃、川喜多和子さん(*3)が、後に一緒にフランス映画社をやることになる柴田駿さんと、シネクラブ研究会というのを始めた。最初、東劇の地下でバスター・キートンの特集をやった。シネクラブ研究会は、日本のシネクラブ運動の草分けです。その頃は「ぴあ」とかの情報誌がなかったんです。でも、日本読書新聞という本屋に並んでいる週刊の書評新聞があったんですが、それが一番自主上映や名画座の特集上映に関する情報が詳しくて、その情報欄だけはいつも立ち読みでチェックしてましたから、それで知って、ぼくはすぐに入会しました。

――その時点で、立派なシネフィリアですね。

会員番号が23番だったから、入会は早い方だったと思います。キートン特集のときは夏休みだから私服で行ったけど、二学期からは制服で通いました。シネクラブ研究会は朝10時から始まることが多かったんです。近代美術館のフィルムセンターの定期上映は午後と夜で、午前中は空いているので、当時は、朝10時からは、誰でも六千円を支払うと好きなフィルムかけてくれるシステムになっていた。評論家の佐藤忠男さんは、そこで自分のお金を出して黒澤明の映画をすべて見て、本を書いたそうです。「どうして独りで見るんだ、みんなで見たらいいのに」と言う人もいましたが、その制度を利用して、川喜多さんたちが、フィルムセンターにあるライブラリーの中から、すごくいい上映プログラムを組んでくれました。週に1回か2回かな、平日の朝10時から映画を観ていました。

――麻布高校はどうしていたんですか。

朝に家を出て、どこかで時間を潰し、映画を見てから午後に高校へ行っていた。もちろん親には内緒だけど、担任の先生には正直に言っていました。中3のときの先生も、高1のときの先生もすごい映画好きでした。「シネクラブへ行くな」とは言われませんでしたね。「その方が勉強になるかもしれない」という感じでした。むしろ川喜多さんが「あなた制服を着てるけど、学校へは行かなくていいの?」って心配してくれました。僕は生意気に「いや、ここが僕の学校ですから」と言ったりしたもんです(笑)。でも、そう言った手前、見終わってから川喜多さんにいろんな質問をしたもんです。しまいには、立ち話でも何だから、一緒にご飯食べに行きましょう、そこでいろいろ教えてあげるからなんて、柴田さんと二人に連れられてラーメンをごちそうになったりとか。その頃のぼくにとって、ほんとにお二人は映画の先生でした。だから、ぼくが映画を作って賞をとった時も、「原クン、よかったね!」って教え子が賞をとったように喜んでくれて。20年近く前になりますか、川喜多さんがまだ若くして亡くなったのはショックでした。ちょうど『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)のマルチバージョンが完成して、イマジカでの試写のスケジュールをお伝えしようと電話したらスタッフの方に「川喜多は今朝亡くなりました」って言われた時は呆然としました。ショックでした。ほんとに、ゴダールの即興演出とかカメラマンのラウル・クタールのこととか、その頃、川喜多さんたちに教えていただいたんです。

――その頃から、自分でフィルムをまわしていたんですか。

その頃は、まだまだ、8ミリフィルムでの習作時代ですね。スチール写真をやっていたから、シャッタースピードと露出の関係、ピントの合わせ方も分かっていたので、カット割りと映画文法を覚えるだけでした。それも、シネマテークと映画館通いのなかで自然に身につけました。8ミリはダブルエイトではなく、スーパーエイトやシングルエイトの時代に入っていました。友だちが8ミリカメラを持っていたので、それを借りて撮影をした。でも、実際のところ、8ミリは当時18コマだったし、8ミリフィルムは面積が小さく、時間が流れていくスピード感が普段映画館で見ている16ミリや35ミリのフィルムと違うので、せめて16ミリフィルムで映画を撮りたいと思っていました。

ちょうど、高校2年の時に「草月実験映画祭」(67)がはじまりました。その前は「草月シネマテーク」という呼称で、マキノ雅弘、鈴木清順、加藤泰の特集上映をやったり、それまでの映画史のなかで正当に評価されてこなかったB級映画や娯楽作品をシネマテーク上映するようになっていた。その草月シネマテークが実験映画祭を始めたんです。公募で映画を集めて、最初にグランプリ取ったのが奥村昭夫さんだった。ゴダールの翻訳をしている方です。「草月実験映画祭」に入賞した作品をいくつか観たんですが、どの映画もあまり面白く感じられなかったんです。

その頃一番面白いと思っていたのはゴダールですが、入賞した映画はあまりゴダール的ではないんです。きちんと演劇的に作り込んでいて、物語に不条理演劇的な要素を組み込んでいるのですが、映像的には実験的ではなかった。このくらいだったら自分でもっと凄いものが作れると思った。それで翌年に応募しようと考えて、高2の年明けの三学期くらいから撮影準備をはじめた。応募の条件が、16ミリか35ミリだったので、とにかく16ミリフィルム用のカメラを探しまわった。すると、麻布には医者の息子が多く、親父さんが16ミリカメラを持っている子がいたんです。

――麻布高校はどうしていたんですか。

朝に家を出て、どこかで時間を潰し、映画を見てから午後に高校へ行っていた。もちろん親には内緒だけど、担任の先生には正直に言っていました。中3のときの先生も、高1のときの先生もすごい映画好きでした。「シネクラブへ行くな」とは言われませんでしたね。「その方が勉強になるかもしれない」という感じでした。むしろ川喜多さんが「あなた制服を着てるけど、学校へは行かなくていいの?」って心配してくれました。僕は生意気に「いや、ここが僕の学校ですから」と言ったりしたもんです(笑)。でも、そう言った手前、見終わってから川喜多さんにいろんな質問をしたもんです。しまいには、立ち話でも何だから、一緒にご飯食べに行きましょう、そこでいろいろ教えてあげるからなんて、柴田さんと二人に連れられてラーメンをごちそうになったりとか。その頃のぼくにとって、ほんとにお二人は映画の先生でした。だから、ぼくが映画を作って賞をとった時も、「原クン、よかったね!」って教え子が賞をとったように喜んでくれて。20年近く前になりますか、川喜多さんがまだ若くして亡くなったのはショックでした。ちょうど『初国知所之天皇』(はつくにしらすめらみこと)のマルチバージョンが完成して、イマジカでの試写のスケジュールをお伝えしようと電話したらスタッフの方に「川喜多は今朝亡くなりました」って言われた時は呆然としました。ショックでした。ほんとに、ゴダールの即興演出とかカメラマンのラウル・クタールのこととか、その頃、川喜多さんたちに教えていただいたんです。

――その頃から、自分でフィルムをまわしていたんですか。

その頃は、まだまだ、8ミリフィルムでの習作時代ですね。スチール写真をやっていたから、シャッタースピードと露出の関係、ピントの合わせ方も分かっていたので、カット割りと映画文法を覚えるだけでした。それも、シネマテークと映画館通いのなかで自然に身につけました。8ミリはダブルエイトではなく、スーパーエイトやシングルエイトの時代に入っていました。友だちが8ミリカメラを持っていたので、それを借りて撮影をした。でも、実際のところ、8ミリは当時18コマだったし、8ミリフィルムは面積が小さく、時間が流れていくスピード感が普段映画館で見ている16ミリや35ミリのフィルムと違うので、せめて16ミリフィルムで映画を撮りたいと思っていました。

ちょうど、高校2年の時に「草月実験映画祭」(67)がはじまりました。その前は「草月シネマテーク」という呼称で、マキノ雅弘、鈴木清順、加藤泰の特集上映をやったり、それまでの映画史のなかで正当に評価されてこなかったB級映画や娯楽作品をシネマテーク上映するようになっていた。その草月シネマテークが実験映画祭を始めたんです。公募で映画を集めて、最初にグランプリ取ったのが奥村昭夫さんだった。ゴダールの翻訳をしている方です。「草月実験映画祭」に入賞した作品をいくつか観たんですが、どの映画もあまり面白く感じられなかったんです。

その頃一番面白いと思っていたのはゴダールですが、入賞した映画はあまりゴダール的ではないんです。きちんと演劇的に作り込んでいて、物語に不条理演劇的な要素を組み込んでいるのですが、映像的には実験的ではなかった。このくらいだったら自分でもっと凄いものが作れると思った。それで翌年に応募しようと考えて、高2の年明けの三学期くらいから撮影準備をはじめた。応募の条件が、16ミリか35ミリだったので、とにかく16ミリフィルム用のカメラを探しまわった。すると、麻布には医者の息子が多く、親父さんが16ミリカメラを持っている子がいたんです。

――医学撮影用カメラということですか?

医学撮影用ではないです。医者の子息というと、一学年下の大森一樹もそうですし、大林宣彦さんも、医者の息子ですから、そのような環境にあったのでしょうが、医者はレントゲン写真で膨大なフィルムを使うので、フィルム業者が出入りしていて、サービスで映画用フィルムがもらえるんですね。それで、医者の家では、趣味で8ミリカメラや映写機を揃えている人が多かったんです。その中には16ミリのカメラを持っている人もいた。それで、そのカメラを借りて処女作『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68/16ミリ/13分)を撮影しました。

借りたカメラは「リベアー16」という、50フィートのマガジンをつめて使うカメラでした。その50フィートのマガジンは日本では売っていないので、100フィートのフィルムを買って、暗室を持っている写真屋さんへ行って、半分に切って50フィートずつにしてもらって、空のマガジンをこじ開けて、そこに詰めてもらいました。50フィートでトータル1分半くらいの撮影が可能だったんですけど、ゼンマイ式だったんで、ワンカット10秒くらいしか撮れない。長回しはできないんですね。その時に、大林宣彦さんの『いつか見たドラキュラ』という実験映画を観たんです。そうしたら、すごい短いカットを繋いでいました。「あ、こうやればいいんだ」と気がついて、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は短いカットを繋いだ、あのスタイルになったんです。

※本文中の映画写真は全て『おかしさに彩られた悲しみのバラード』より

[注]

*1 西尾佳雄 1904年岐阜県恵那郡福岡村(現在中津川市)の医師の家に生まれる。愛知薬学校卒業後、親の期待に添わず1923年松竹蒲田撮影所に入社。清水宏、島津保次郎の助監督を務め、26歳で監督昇進。『明日天気になれ』『スポーツ精神』『生きる力』『美はしき愛』など手がけた後、河合映画に移籍。『肉弾三勇士』『大和魂空閑少佐』『日の丸馬車』など時局映画を監督。戦後は西尾泰介と監督名を変え、英映画社、新理研映画で『母子手帖』『生きている日本列島』などの教育映画、記録映画などを演出。60〜80年代は松崎プロでダムやトンネル、道路などの建設記録を撮る。

*2 黒澤明『一番美しく』(1944)溝口健二『必勝歌』(1945)があり、成瀬巳喜男も『勝利の日まで』(1945)を撮っている。

*3 川喜多和子 東和映画の創設者、川喜多長政、かしこの娘。1940年生まれ。15歳でイギリス留学。両親とともに数々の映画祭を体験。帰国後黒澤明監督の『悪い奴ほどよく眠る』(60)の助監督を経験。66年、シネクラブ研究会を結成。68年、鈴木清順全作品の上映企画に端を発する鈴木清順監督の不当解雇の事件の当事者として鈴木清順問題共闘会議と共闘。同年、パートナーの柴田駿氏とともにフランス映画社を立ち上げ、ルキノ・ビスコンティ監督『家族の肖像』、テオ・アンゲロプロス監督『旅芸人の記録』などを配給・公開するとともに、海外に大島渚監督『絞死刑』などの作品を紹介。93年くも膜下出血により急死。

原將人オフィシャルサイト http://web.kyoto-inet.or.jp/people/hara-mov/

――医学撮影用カメラということですか?

医学撮影用ではないです。医者の子息というと、一学年下の大森一樹もそうですし、大林宣彦さんも、医者の息子ですから、そのような環境にあったのでしょうが、医者はレントゲン写真で膨大なフィルムを使うので、フィルム業者が出入りしていて、サービスで映画用フィルムがもらえるんですね。それで、医者の家では、趣味で8ミリカメラや映写機を揃えている人が多かったんです。その中には16ミリのカメラを持っている人もいた。それで、そのカメラを借りて処女作『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(68/16ミリ/13分)を撮影しました。

借りたカメラは「リベアー16」という、50フィートのマガジンをつめて使うカメラでした。その50フィートのマガジンは日本では売っていないので、100フィートのフィルムを買って、暗室を持っている写真屋さんへ行って、半分に切って50フィートずつにしてもらって、空のマガジンをこじ開けて、そこに詰めてもらいました。50フィートでトータル1分半くらいの撮影が可能だったんですけど、ゼンマイ式だったんで、ワンカット10秒くらいしか撮れない。長回しはできないんですね。その時に、大林宣彦さんの『いつか見たドラキュラ』という実験映画を観たんです。そうしたら、すごい短いカットを繋いでいました。「あ、こうやればいいんだ」と気がついて、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』は短いカットを繋いだ、あのスタイルになったんです。

※本文中の映画写真は全て『おかしさに彩られた悲しみのバラード』より

[注]

*1 西尾佳雄 1904年岐阜県恵那郡福岡村(現在中津川市)の医師の家に生まれる。愛知薬学校卒業後、親の期待に添わず1923年松竹蒲田撮影所に入社。清水宏、島津保次郎の助監督を務め、26歳で監督昇進。『明日天気になれ』『スポーツ精神』『生きる力』『美はしき愛』など手がけた後、河合映画に移籍。『肉弾三勇士』『大和魂空閑少佐』『日の丸馬車』など時局映画を監督。戦後は西尾泰介と監督名を変え、英映画社、新理研映画で『母子手帖』『生きている日本列島』などの教育映画、記録映画などを演出。60〜80年代は松崎プロでダムやトンネル、道路などの建設記録を撮る。

*2 黒澤明『一番美しく』(1944)溝口健二『必勝歌』(1945)があり、成瀬巳喜男も『勝利の日まで』(1945)を撮っている。

*3 川喜多和子 東和映画の創設者、川喜多長政、かしこの娘。1940年生まれ。15歳でイギリス留学。両親とともに数々の映画祭を体験。帰国後黒澤明監督の『悪い奴ほどよく眠る』(60)の助監督を経験。66年、シネクラブ研究会を結成。68年、鈴木清順全作品の上映企画に端を発する鈴木清順監督の不当解雇の事件の当事者として鈴木清順問題共闘会議と共闘。同年、パートナーの柴田駿氏とともにフランス映画社を立ち上げ、ルキノ・ビスコンティ監督『家族の肖像』、テオ・アンゲロプロス監督『旅芸人の記録』などを配給・公開するとともに、海外に大島渚監督『絞死刑』などの作品を紹介。93年くも膜下出血により急死。

原將人オフィシャルサイト http://web.kyoto-inet.or.jp/people/hara-mov/