孤高の天才

映画作家・原將人。彼は1968年

麻布高校の在学中、16ミリ映画『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を撮影・完成し、第1回東京フィルムフェスティバル グランプリ、ATG賞を同時受賞。新聞にも大々的に取りあげられ、自主映画・8ミリ映画ブームの火をつけた。それから40余年。自身が「映画になること」を夢見て、

古事記に登場する日本最古の

天皇神話に自身を重ねながら、日本列島を重層的に撮った『初国之知所

天皇』(73)。

松尾芭蕉と

曾良の

奥の細道の旅を、父と子の私的な

ロードムービーに置き換えた『百代の過客』(93)など、孤高の傑作群を創出し続けている。

09年からは、

8ミリフィルム映写機による三面マルチ画面に、電子ピアノとゲストミュージシャンによる生演奏を重ねる独自の形態で『マテリアル&メ

モリーズ』の上映運動を全国で展開。10年からは有志による「原將人全映画上映」という1年がかりの企画上映もスタート。ニューアルバムのレコーディング、原將人ドキュメンタリーの制作が開始されるなど、身辺が賑やかになっている。劇映画第2弾『天翔る(あまかける)』の公開も控える作家に、自由に映画半生を語ってもらった。

(聞き手・構成・写真/金子遊 協力/

若木康輔)

『初国知所之天皇』の旅と音楽性

『初国知所之天皇』の旅と音楽性

――原さんは『初国』の旅について、「映画自体が自己認識を持っていて、それに私が近づいていくという旅である」と規定していますね。

その通りです。具体的には、旅を続けながら、ただ撮影しているだけのことですが。基本的には、

8ミリフィルムの映像が、独自のリズムを持ち、音楽のように流れていくという事で成立している映画だと思います。それに加えて、歌曲のように、映画として成立させるためには、音楽的な映像に、歌詞のような、ある種の重層的な構造を入れていく必要があり、その部分はナレーションと歌を当てています。それも極めて個人的な物語を語るということで、それが、素直に個人的ならば個人的であるほど、それを触媒として、普遍性を獲得していくということがあります。

――

ヒッチハイクをしながら旅をするとき、背負う荷物が、お父さんが戦争へ行ったときと同じ重さだったというさっきの話、「私は旅に出てからこのかた、30キロを超す赤いリュックを背負うたびに、第2次世界大戦の時、湖南へ行っていた父親を思った」とナレーションにもありますが、もう少しお聞かせください。

『初国』を撮影していた20代前半は、親父が戦争へ行っていた頃と同じ歳でした。実は、ぼくの物心がついたときから、親父は戦争の話を、遠い外国の話のようにして、ずっと話してくれていたんです。一緒に風呂に入るたびに、銃弾が入っている傷痕が親父の足にあったんですが、それを見せて「この銃弾が足ではなく体に当たっていたら、俺は戦地で死んでいて、お前は生まれていなかったぞ」と言っていました。その戦争の話というのは強烈であって、家族内の神話であり、自分自身の

アイデンティティの問題としても、子供心に強烈なものがありました。ぼくが3歳か4歳のときは、まだ1953年です。親父が戦争から帰ってきたのは1946年ですから、まだ戦地から帰って6、7年しか経っていない時期のことです。それは、つい昨日のことのように思えたんでしょうね。それに、すごくうれしそうに話してくれましたから、親父にとっては、生きて帰れて子供まで持てたことが、とてつもない僥倖だったんで、その感動を伝えたいってことがあったんでしょうが、それを分かち合えって言われても三つか四つの子供には無理ですよね。でも、その記憶が、同じ歳になって、同じように重い荷を背負って歩いていて、強烈に甦ってきたんですね。

――あの当時の若者にとって、お父さんが戦争へ行った世代だという時に「結局、何の正義もない戦争へ加担したんじゃないか」という否定的な、挑戦的な意味合いもあったんでしょうか。父親は無理やり戦争へ連れて行かれたが、自分は自分の意志で同じ重さの荷物を運ぶ、というような。ある種、意識的な父親離れというか、父の影響から離れるための行為でもありますよね。

ああ、それはありますよね、それは当然ね。でも、それはあくまでも逆説的にそういうことだったんです。親父が行軍した風景は敵が潜み、敵と対峙する風景でした。でも私の対峙する『初国』の風景は、あくまでも不在証明としての風景だったのです。『初国』では全く違う所から出発して、あの金沢のエピソードで、父親と私を完璧に重ね合わせています。出発点が違うのに完璧に重なるということで、逆説的に父親離れを証明したんだとは思います。でも、それはまた、戦場が違うだけで、実は、人生における戦友であったという究極の和解でもあったのです。昨年秋、父を亡くしたんですが、今年の春、お彼岸に墓参りして、

《人生と いふ戦場に 散りし父の 息子たるより 戦友たらむ》

という短歌を読みました。その歌は新作『マテリアル&メ

モリーズ』の『

ノスタルジア2009』の章に入っていますが。

――作曲しながら旅していたんですよね。旅先の方が、曲が出てくるんですか。

うん、それは

早川義夫さんの言うとおり、本当に、音楽を聴く装置を一切持っていなかったから、音楽が次々に自然と生まれてくるんですよね。

――そこに、何か自分を追い詰めていくストイシズムのようなものを感じます。自分に重い荷物背負わせて、情報を遮断して、録音も出来ないようにして、風景と映画と対峙するということがある。ナレーションでは「10月某日 熊野 誰でも身についてしまう、器用さを放棄したいと思う」、ラストの方でも「俺はもっと進退窮まればいい」という言葉が吐かれます。そこまでしないと「映画の息づき」というものが、直接フィルムに触れる手を通じて、自分の身体に棲みつく境地には至らないのでしょうか。

そうですね。『初国』の時には、『バラード』の頃とは違って、映画ファンで自分でも撮ってみたいという映画との幸福な関係から、「映画撮る、ゆえに我あり」みたいな、映画を背負ってしまうみたいな、のっぴきならないところまで行っていましたから、そこまですることが必要でした。

――『初国知所之

天皇 映画+小説』(74年、新泉社)を読んでいると、「風景がまるで映画を見てるように続いていく」という記述があります。ナレーションで少し声をどもらせながら、しゃべる言葉が印象的です。もし私たちが常に映画の中にいるのであれば、風景は映画そのものであり「映画の御魂」だといえるのかもしれません。それこそが、映画の自己認識=自意識ということなのでしょうか。

若い頃に、

ヌーヴェルヴァーグの映画を見て「都市の風景こそが主人公だ」と気づきました。映画を見はじめると、すべてが映画としか見れなくなる、ということはありますよね。要するに、人生というのは一人称の映画みたいなものだと気がついた瞬間があった。だからこそ、原理的には偏在している風景というものを、一回性の撮影で切り撮るという試みが出てきます。それには、見飽きなくなるまで、風景を見続けるという自己の視線を鍛える必要がありますね。つまり、映画は視線を点や線から面にしてしまうのです。フレームという単位にしてしまうのです。「フレーム視」するわけです。フレームとして世界を分節化していくんです。

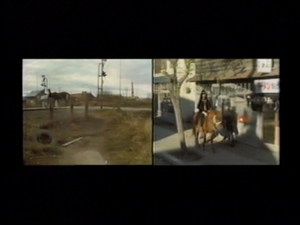

これは19世紀の歴史、遠近法によるフレーム視である近代絵画から始まって、鉄道の発達がもたらした車窓というフレームによって見るという体験が一般化、大衆化してくる、そこで映画が登場する、という19世紀の歴史を振り返っても分かることなんです。映画は近代化に伴う視線の面化、フレーム化がもたらしたひとつの帰結なんです。さらに

モータリゼーションの発達がフレームの横長化をもたらすんです。

シネスコもビスタもハリウッド映画から始まった。

アメリカは鉄道ではなくハイウェイと自動車の国でした。高速で自動車を運転していると否が応でも視線が広がる。面になり横長になる。安全に運転するためには、固定した視点でなくて全方位に視線を配る必要があるので、視線が横長にフレーム化するわけです。風景を映画視するということと文明や交通の発達とは切り離せないものがある。だから『初国』でも「自動車のフロントグラスはすでにスクリーンであった」というナレーションが頻繁に出てくるんですけど。

――原將人による「映画哲学」は本当にオリジナルなものであり、天性の冴えを感じさせますね。惚れ惚れとします。いつか整理して体系化してみたいという欲望を抑えられなくなります。そうは言っても、とても自分一人では太刀打ちできるものではないので、同志を募って研究グループを作り、少しずつ解明していく必要があるのだと思います。近い将来、映画のメディアが完全にデジタルに移行するときに、もう一度、私たちが「映画の肉体」を再獲得するために闘うときのヒントがそこに隠されていることでしょう。でも、まあ、原さんにとっては映画を作り続け、上映し続けることがその哲学の実践そのものなんでしょうけれど。さて、旅としては映画のなかにいくつもの地名が出てくるのですが、実際には71年10月の北海道の旅の後に、西日本から九州へと移動したという旅程だったのでしょうか。

北海道ロケを中断してから1年が経過しました。最初に『初国知所之

天皇』を構想したのが京都だったので、72年10月に、初心を貫徹する意味で京都へ戻り、京都を南に少し下った宇治から始めて、奈良へ行き、熊野を撮り、

伊勢神宮へ行った。それから親父の実家で、祖母がいた岐阜の中津川の坂下へ行きました。そこから

木曽路を通った。それから一度、現像したものを見てみようと思って東京へ戻った。それでラッシュを見た。そのときにスローモーションで見て、映画作品として成立すると思いました。それから旅を続けるために、木曽の祖母の家まで戻って旅を再開しました。松本へ行き、

糸魚川に沿って進み、

日本海へ出て、親不知子不知(おやしらずこしらず)を抜けて福井、金沢を通って京都へ行きました。出雲はどうしても行きたかったので、出雲経由で

日本海側から九州へ入りました。

実は、京都には70年の夏から1年間住んでいたことがあるんです。大学紛争で東大の受験がなくなってしまい、麻布の友人の多くは

京都大学に入っていました。その友人たちの下宿を転々としているうちに京都がえらく気に入ってしまった。そこで、京大の学生課へ行き、下宿を紹介してもらいました。下宿のおばさんには京大生だと言っていましたけど、しょっちゅう東京から原稿の催促の電話があるんでどうも違うと思ってたようですけどね。

――『初国』の旅の途中で11月に京都へ寄り、以前、原さんが住んでいた下宿に住んでいる友人に再会しますよね。

そうです。その後は

城之崎、12月に出雲を通って、下関から九州へ入り、大分の別府、宮崎の高千穂へと旅を続けたんです。10月からはじめて、年明けの1月某日には鹿児島に着いています。ほぼ4ヶ月の旅程だったということですね。

――日々撮影をしていく中で、これをやったら映画的になるなという「演出」や「意図」を入れることはあったんですか。

いや、それはあんまり考えていませんでした。とにかくカメラだけ持っていて、録音装置は一切持っていなかった。だから、劇的にできるとは思えなかったんです。カメラとピアニカだけですね、持っていたのは。実は途中から、終わることができないんじゃないかと思えてきました。高千穂の謎を解いて終わることができるんじゃないかと思っていたら、終わらないんですよね。『初国知所之

天皇』は誰かというテーマも、途中で撮影する私自身が、何もないところに映画という国を作っていく、初国知所之

天皇なのだということが分かってしまって、「

古事記」「

日本書紀」という神話を、

構造主義的な組み替えというか、換骨奪胎してしまったので、それを永遠に続けていけばいいということで、終われないんです。だから、九州のくだりはラストシーンを求める旅になっています。そこで、自殺した生子(しょうこ)ちゃんに出会った。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃん。その子が半年前に自殺していたと知るんです。その時、唯一、映画的な演出をかけたと言えば、かけたと言えるかもしれません。

『初国知所之天皇』と旅の終わり

『初国知所之天皇』と旅の終わり

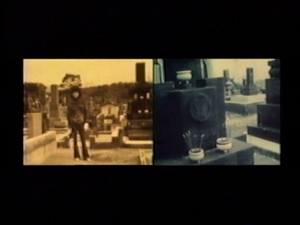

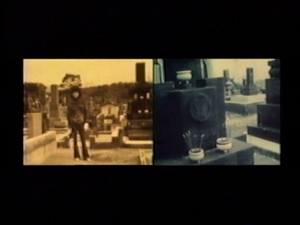

――それは、最後の墓場のシーンですか。

ええ、そうなんですけど、ちょっと待ってください。順を追って説明してみましょう。

その当時、ぼくは、フィルム代を調達するために、「映画批評」「シナリオ」「読書新聞」などに文章を書きまくっていましたが、生子ちゃんはそれを読んでくれていた。当時、ぼくと同じように

8ミリフィルムをまわしている若者は大勢いたんだと思います。その一人が映画のなかに出てくる、その鹿児島の高校1年生の生子ちゃんです。彼女は、ぼくが鹿児島へ着いたときには自殺してしまっていたので、一度も会えませんでした。彼女はお父さんが病院で入院しているときに、

8ミリフィルムで撮った映像だけを残して、死んでしまったのです。まさに『東京戦争戦後秘話』でいえば「遺書としての

8ミリフィルムを残して死んでしまった女の子」でした。

映画のなかではそのような話になっていますが、後で聞いた話によると、本当は

NHKのディレクターの男に騙されたということがあったようです。

松本俊夫さんが教えてくれました。親御さんが松本さんのところへ来て、そういう事情で生子ちゃんが自殺してしまったんだと話したそうです。ぼくは、そのことを知らなかったから、生子ちゃんは処女のままで自殺したと『初国』では言ってるんですが、男性経験のある女の子だったんですね。でも、男に騙されて、それで死んでしまったのではないと思います。それで悲観して死んでしまった訳ではない。セックスはしてみたけど、何だこんなものだったのかと死んでしまった。映画は撮ってみたけど、何だこんなものか、と死んでしまった。つまり、生の充実を求める余り死んでしまった。死に生以上の生の充実があると思ってしまった。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃんは、そのカルマを背負っていたんです。ぼくはそう確信しています。

――『初国知所之

天皇』の映画では直

接触れられていない、一人の少女をめぐる物語がそこにはあったんですね。

そうなんです。ぼくは鹿児島に着いたとき、市民映画サークルの人たちに会いました。中山さんという医者だったか、大学の先生だったか、会社の経営者だったか、年輩の紳士の方が主宰している映画サークルでした。それで「2、3日滞在して鹿児島の街を撮りたい」と言ったら、ウチに泊まってくださいと言ってくれたおばさんがいた。それが生子ちゃんのお母さんでした。「実は生子はね、原さんが『映画批評』に書いていたものを熱心に読んでいて、もうすぐ原さんが馬を連れて鹿児島まで来るんだって、と言っていたのよ。原さんの来ること楽しみに待っていたのよ」と、すごく歓迎してくれました。「この部屋、自由に使って」と生子ちゃんの部屋に泊まらせてくれました。ぼくは、まるで娘の留守中に訪れたボーイフレンドのような心地だったんです。

お母さんは、娘が自殺してから半年近く経過していたからかもしれませんが、鴨居を指差して「生子はここで首をくくったんですよ」と教えてくれて、決して暗くないんです。だから、やっぱり絶望して命を絶ったのではないって思えましたね。生子ちゃんの部屋で寝て、それで、まあ、ぼくも死んだ生子ちゃんとの不思議なコミュニケーションが成立してしまい、それ

からしばらく生子ちゃんの家に泊めてもらって、生子ちゃんの自転車を借りて鹿児島の街を撮って歩いていたんですが、鹿児島が東京のような街だったのにはびっくりしました。

天文館なんて銀座みたいで、鹿児島ってものすごく文化的に背伸びしていた街なんだということが分かったんです。

あるとき、お母さんが自慢げに娘が死ぬ前に撮ったという8ミリを見せてくれました。交通事故の後遺症でずっと入院している病院のお父さんをものすごいロング・ショットで撮っているだけの映画で、見て唖然としました。初めて映画を撮った喜びが感じられないんです。きっと誰も映画を撮る喜びを伝えてあげてなかったんだ。きっと生子ちゃんはぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を見ていなかったんだと思いました。映画がひとりの娘の命を救えなかった無念さに打ちのめされました。

生子ちゃんの部屋の本棚を見ると、文学書が多く、それなりに芸術に理解のある親から芸術的な英才教育を与えられていたことが分かる。だから、映画もきっと映画好きというか芸術コンプレックス的なお母さんに、背伸びして撮らされていたのかなって気がしました。父の不在と、芸術教育ママ的なお母さんの圧倒的な影響下にあって、むしろ自立的に主体的に自分を見つけるということが、彼女にとっては死ぬという選択だったんじゃないかと分かってきた。お母さんが見せてくれた生子ちゃんのノートに「早く麻薬をやってみたい」という文章を見つけてすべてを理解しました。生子ちゃんは生の新しいステージを求めて死んだのだということを。それが『初国知所之

天皇』のラストシーンの「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」というナレーションに繋がっていったんです。

――それで生子ちゃんのお墓の前で

LSDを摂取するシーンになるんですね。

そうです。

LSDは麻薬と言っても、ヘロインのような気持ち良くなるだけの麻薬とは違い、哲学的な精神剤とでも言うべきものです。科学者のジョン・C・リリー(*1)が

アイソレーション・タンクで使っていた、世界との繋がりを発見していく媒介みたいなもので、おそらく生子ちゃんの早くやってみたかった麻薬とは

LSDのことだったと思われました。映画のなかで、ぼくは「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」と言いながら、

LSDの半分を霊前に供えて、残りの半分は自分で摂取しています。実際は、供えた方の半分もその後で生子ちゃんの代わりに摂取したので、まるまる1錠を飲んだことになりました(笑)。

当時、

LSDはまだ合法だったんだと思いますが、京都で、純度の高い、オレンジ・サンシャインというカリフォルニア産の本場のブツをくれた人がいて、いつか使うかもしれない特別な小道具として、フィルムケースのなかに忍び込ませて持ち歩いていました。生子ちゃんのノートの「早く麻薬をやってみたい」という文章を見付けたとき、「墓参りして使ってしまおう、この機会しかない」と思ったんです。本当のことを言うと、ちょっとミーハー的で恥ずかしいんですが、ぼくは『

イージー・ライダー』に心底心酔していたので、『

イージー・ライダー』の墓場のシーン(*2)みたいになるだろう、と何処かで思っていました。

――ということは、実際に

LSDを摂取しながら撮影されたんですか?

そうです。半分でいいところを、生子ちゃんの供養のために、丸々1錠やってしまいましたから、まあ、よく効きましたよ。あれは視覚的に凄い効くんです。物の輪郭から虹が出てきますし、その輪郭も自分の意志で、自由に作り変えることができるようになる。人間の知覚が受身なだけのものではない、ということが分かるんですね。

LSDをやると、

ベルグソン的にいえば、知覚というものが単に自分のなかに入ってくるものではなく、自分が作り出しているということが理解できるようになります。まさに哲学的なメディアなんです。自分の知覚のなかに映画のすべてがあるということを手っ取り早く理解できる方法です。

でも、それは自分でそういうことを納得し、自分で受け入れてから摂取しないとそういう状態にはいかない。興味本位とか、全く予備知識なしに与えられたら、ただ「どうなっちゃったんだ!?」と恐怖に脅えるだけです。パニック状態になってビルの窓や屋上から飛び降りてしまう人もいます。だから

オウム真理教がマインドコン

トロールのために使っていたことは、本当に許されないことだと怒りを覚えます。

そのようなぼくにしても、あれだけクスリが効いていたら、効きが醒めるまでの時間を持て余して困ったことでしょう。ズーッと効いてますから。カメラを手にしていたので救われました。あの撮影のあいだ、撮ることだけが自分と世界の唯一の絆であることを確認し続けていました。墓地から坂を下り、

西鹿児島の駅まで行ったら、曇っていた空が明るくなってきました。ぼくはその雲にカメラを向けました。雲が変化してその隙間から陽光が注ごうとしていました。ぼくはその過程を夢中になってカメラに収めました。そして、最後には沈もうとする夕陽がくっきりと見えました。長い一日が終わりました。そして、その時、ぼくの長い映画も、長い旅も終わったことに気付いたのです。

――まさに、そのシーンは16歳で死んだ娘さんが空の彼方から贈ってくれたラストシーンだったんですね。

そうです。死んだ生子ちゃんとの出会いがなかったら映画も旅も終われなかった…。

――本当に終われなかったらどうなっていたんでしょう?

それは

四方田犬彦さんも言っていますが、鹿児島で終われなかったら原監督は沖縄まで行っていたに違いない、そういう『初国』も見てみたいって。それは自分でも考えます。沖縄まで

ヒッチハイクで行くのは大変だっただろうなと(笑)。

――いま、詳しくお話を伺って思ったのは、映画が少女を救えなかった無念さが、原さんのどこかにあって、それが『

20世紀ノスタルジア』に繋がっていったんではないかということです。

まさにそうです。それが分かったのか。すごいなあ。お話してよかったです。よく見てもらえれば『百代の過客』でも生子ちゃんを追悼していますよ。ヒントは山形のくだりにおいてです。

――最後に『初国知所之

天皇』の上映形態についてもお話を伺いたいですね。まず、73年版の『初国知所之

天皇』は「8ミリ+16ミリ」で、約8時間の上映でやっていたということですね。

これは8ミリで上映していて、途中で16ミリに切り替えるということです。このときは、まだマルチ・プロジェクションではなく、1つのスクリーンに、8ミリと16ミリを交互に、1台の映写機でやっていました。音は6ミリのオープンリールテープで作ったものを、流しっぱなしにするのではなく、映画のなかのサインを決めておいて、それが来ると音を流すという手法を使いました。映像と音を手動で合わせていたんですね。そういう意味でのライブです。

渋谷の

道玄坂に「ポーリエ・フォルト」という上映スペースがありました。定員50人の小屋でしたが、そこで毎週土日に上映して、半年後くらいには、同じ渋谷なんですが、少し大きなライブ・ハウス「

アピア」に移って、1年間の上映を続けました。トータルでは1万人位のお客さんを入れました。オールナイトの日もありましたが、夕方の6時くらいに開演するときは、終電に間に合うようにしていたので、スピードを速めて6時間か6時間半くらいで上映しました。1日に2回上映したときもありました。だから、長いときでは8時間くらい、短いと6時間くらいの上映時間でした。

――まさにパッケージとしての映画に対する、ライブとしての映画上映ですね。決められた上映時間を持つ1個の商品としての映画ではない、対抗的な映画として『初国知所之

天皇』がある。このような上映形態を目指すことになったきっかけは何かあるんでしょうか。

中学生の頃から見はじめた前衛映画、実験映画を見た経験が『初国知所之

天皇』に集約されたということでしょうね。今となっては、それが良かったのかどうか。なぜなら、『初国知所之

天皇』の上映はぼく自身がいないと上映できないので、他の映画監督から一緒に映画を撮ろうというオファーも来ていたのですが、この上映運動の間は断らざるを得なかった。たとえば、

神代辰巳さんとかね。それで神代さんと一度会ったことがあるんです。ロマンポルノに限らず、普通の映画でもいいから、脚本を書いてくれと言われていたのですが、結局、実現しなかったのは残念ですね。

――75年版の『初国知所之

天皇』は、16ミリフィルムで4時間の上映時間となっています。これは8ミリの部分を16ミリにブローアップして、さらに2台の映写機でマルチ・プロジェクションしたので、4時間という半分の上映時間になったということですか? また、どのような場所で、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

いや、これはマルチ・プロジェクションではなく、全体を少しカットして8ミリを16ミリにして、単面16ミリ作品としたバージョンです。8ミリと16ミリによるライブ上映が一段落した時に、「原クンが自分で上映しなくてもいいような方法を考えようよ」と、『東京戦争戦後秘話』のプロデューサーだった山口卓治さんが、全部16ミリにして16ミリ版を作るんだったら、フィルム代と現像代をもってくれるという申し出があったのです。そこで、それまでずっとお世話になっていた不二技術研究所の小板橋宏さんに、8ミリ映写機と16ミリのア

リフレックスのカメラを向かい合わせて接写する方法を習い、自分の手でブローアップしました。上映は新宿の

山野ホールで1週間くらいやって、その後、各地でレンタルの要請がありました。その頃、京大の映画部にいた、今では商業映画の監督をやっている

瀬々敬久くんなんかも借りていき、彼はこの映画を100回くらい見てるんじゃないかな。

――それでは、93年版の『初国知所之

天皇』から2面マルチになったのでしょうか。上映時間は1時間50分と大幅に短縮されています。これは再編集バージョンということなのでしょうか。また、どのような場所で、どのような経緯を経て、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

4時間の単面16ミリ版の上映が一段落した80年頃、池袋の西武に「スタジオ200」というすごくいいホールがあって、そこで日本の実験映画のかなり大きな回顧展をやったんですね。その時、プログラムを組んでいたのが

松本俊夫さんで、「原クン、『初国』をやりたいんだけど、時間がどうしても2時間しかとれない。しかし『初国』は外すわけにはいかないから、半分だけでもやらせてもらえないか」と言われたんです。そう言われちゃうとね、「半分なんてこと言わないで全部を2時間で見てもらいましょうよ」と、4時間を2時間で見せる方法を必死で考えました。それが2面マルチのファースト・バージョンだったんです。

でも、プリントを左右に分けたので、音の問題が残りました。そこで、綿密なタイムテーブルを作り、ここは右の音、ここからは左の音という具合に、その場でミキシングしていくことで成立させました。このバージョンが情報量は減らさずに2時間で見れる『初国』ということで、かなり評判がよく、

川崎市民ミュージアムからネガ編集する料金も出すから、普通にマルチ上映できるプリントが一本欲しいという注文が来て、93年に単面16ミリ版のネガを解体して、ネガからマルチを組んで、音もいじらなくていい、普通にマルチ上映できるバージョンが完成した。まあ、それが『初国』の創造的進化の歴史といったところでしょうか。進化したのかどうか分からないけど…(笑)。

――それと、さらにもう一段階、最新の進化の歴史がありますよね。

ああ、『マテリアル&メ

モリーズ』(09)に『初国』の

8ミリフィルムが3面マルチで甦ったことね。それはこのインタビューの最後に話しますよ。

*1 ジョン・

カニングハム・リリー(1915~2001)

脳科学者。

アイソレーション・タンクを開発、イルカとのコミュニケーションを研究した。著書『サイエンティスト』『意識の中心』平河出版社。『ジョン・C・リリー 生涯を語る』

ちくま学芸文庫。

*2 『

イージー・ライダー』(1969/

アメリカ/監督

デニス・ホッパー)に、ハーレーのオートバイで旅する

ピーター・フォンダと

デニス・ホッパーが、カレン・ブラック演じる娼婦を連れて、殺された

ジャック・ニコルソン演じる酔いどれ弁護士を、

LSDをきめて追悼する墓地の場面がある。

『初国知所之天皇』

1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映

監督:原將人

『初国知所之天皇』(16mm・ブローアップ版)

1973年/16mmフィルム/約4時間/カラー

『初国知所之天皇 1994年版』

1994年/16mmフィルム/1時間50分/カラー/2面マルチ上映

原將人インタビューPART1 少年時代~高校時代

原將人インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史・早川義夫編』

原將人インタビューPART3 『東京戦争戦後秘話』『初国知所之天皇』

原將人公式サイト

『初国知所之天皇』の旅と音楽性

――原さんは『初国』の旅について、「映画自体が自己認識を持っていて、それに私が近づいていくという旅である」と規定していますね。

その通りです。具体的には、旅を続けながら、ただ撮影しているだけのことですが。基本的には、8ミリフィルムの映像が、独自のリズムを持ち、音楽のように流れていくという事で成立している映画だと思います。それに加えて、歌曲のように、映画として成立させるためには、音楽的な映像に、歌詞のような、ある種の重層的な構造を入れていく必要があり、その部分はナレーションと歌を当てています。それも極めて個人的な物語を語るということで、それが、素直に個人的ならば個人的であるほど、それを触媒として、普遍性を獲得していくということがあります。

――ヒッチハイクをしながら旅をするとき、背負う荷物が、お父さんが戦争へ行ったときと同じ重さだったというさっきの話、「私は旅に出てからこのかた、30キロを超す赤いリュックを背負うたびに、第2次世界大戦の時、湖南へ行っていた父親を思った」とナレーションにもありますが、もう少しお聞かせください。

『初国』を撮影していた20代前半は、親父が戦争へ行っていた頃と同じ歳でした。実は、ぼくの物心がついたときから、親父は戦争の話を、遠い外国の話のようにして、ずっと話してくれていたんです。一緒に風呂に入るたびに、銃弾が入っている傷痕が親父の足にあったんですが、それを見せて「この銃弾が足ではなく体に当たっていたら、俺は戦地で死んでいて、お前は生まれていなかったぞ」と言っていました。その戦争の話というのは強烈であって、家族内の神話であり、自分自身のアイデンティティの問題としても、子供心に強烈なものがありました。ぼくが3歳か4歳のときは、まだ1953年です。親父が戦争から帰ってきたのは1946年ですから、まだ戦地から帰って6、7年しか経っていない時期のことです。それは、つい昨日のことのように思えたんでしょうね。それに、すごくうれしそうに話してくれましたから、親父にとっては、生きて帰れて子供まで持てたことが、とてつもない僥倖だったんで、その感動を伝えたいってことがあったんでしょうが、それを分かち合えって言われても三つか四つの子供には無理ですよね。でも、その記憶が、同じ歳になって、同じように重い荷を背負って歩いていて、強烈に甦ってきたんですね。

『初国知所之天皇』の旅と音楽性

――原さんは『初国』の旅について、「映画自体が自己認識を持っていて、それに私が近づいていくという旅である」と規定していますね。

その通りです。具体的には、旅を続けながら、ただ撮影しているだけのことですが。基本的には、8ミリフィルムの映像が、独自のリズムを持ち、音楽のように流れていくという事で成立している映画だと思います。それに加えて、歌曲のように、映画として成立させるためには、音楽的な映像に、歌詞のような、ある種の重層的な構造を入れていく必要があり、その部分はナレーションと歌を当てています。それも極めて個人的な物語を語るということで、それが、素直に個人的ならば個人的であるほど、それを触媒として、普遍性を獲得していくということがあります。

――ヒッチハイクをしながら旅をするとき、背負う荷物が、お父さんが戦争へ行ったときと同じ重さだったというさっきの話、「私は旅に出てからこのかた、30キロを超す赤いリュックを背負うたびに、第2次世界大戦の時、湖南へ行っていた父親を思った」とナレーションにもありますが、もう少しお聞かせください。

『初国』を撮影していた20代前半は、親父が戦争へ行っていた頃と同じ歳でした。実は、ぼくの物心がついたときから、親父は戦争の話を、遠い外国の話のようにして、ずっと話してくれていたんです。一緒に風呂に入るたびに、銃弾が入っている傷痕が親父の足にあったんですが、それを見せて「この銃弾が足ではなく体に当たっていたら、俺は戦地で死んでいて、お前は生まれていなかったぞ」と言っていました。その戦争の話というのは強烈であって、家族内の神話であり、自分自身のアイデンティティの問題としても、子供心に強烈なものがありました。ぼくが3歳か4歳のときは、まだ1953年です。親父が戦争から帰ってきたのは1946年ですから、まだ戦地から帰って6、7年しか経っていない時期のことです。それは、つい昨日のことのように思えたんでしょうね。それに、すごくうれしそうに話してくれましたから、親父にとっては、生きて帰れて子供まで持てたことが、とてつもない僥倖だったんで、その感動を伝えたいってことがあったんでしょうが、それを分かち合えって言われても三つか四つの子供には無理ですよね。でも、その記憶が、同じ歳になって、同じように重い荷を背負って歩いていて、強烈に甦ってきたんですね。

――あの当時の若者にとって、お父さんが戦争へ行った世代だという時に「結局、何の正義もない戦争へ加担したんじゃないか」という否定的な、挑戦的な意味合いもあったんでしょうか。父親は無理やり戦争へ連れて行かれたが、自分は自分の意志で同じ重さの荷物を運ぶ、というような。ある種、意識的な父親離れというか、父の影響から離れるための行為でもありますよね。

ああ、それはありますよね、それは当然ね。でも、それはあくまでも逆説的にそういうことだったんです。親父が行軍した風景は敵が潜み、敵と対峙する風景でした。でも私の対峙する『初国』の風景は、あくまでも不在証明としての風景だったのです。『初国』では全く違う所から出発して、あの金沢のエピソードで、父親と私を完璧に重ね合わせています。出発点が違うのに完璧に重なるということで、逆説的に父親離れを証明したんだとは思います。でも、それはまた、戦場が違うだけで、実は、人生における戦友であったという究極の和解でもあったのです。昨年秋、父を亡くしたんですが、今年の春、お彼岸に墓参りして、

《人生と いふ戦場に 散りし父の 息子たるより 戦友たらむ》

という短歌を読みました。その歌は新作『マテリアル&メモリーズ』の『ノスタルジア2009』の章に入っていますが。

――作曲しながら旅していたんですよね。旅先の方が、曲が出てくるんですか。

うん、それは早川義夫さんの言うとおり、本当に、音楽を聴く装置を一切持っていなかったから、音楽が次々に自然と生まれてくるんですよね。

――そこに、何か自分を追い詰めていくストイシズムのようなものを感じます。自分に重い荷物背負わせて、情報を遮断して、録音も出来ないようにして、風景と映画と対峙するということがある。ナレーションでは「10月某日 熊野 誰でも身についてしまう、器用さを放棄したいと思う」、ラストの方でも「俺はもっと進退窮まればいい」という言葉が吐かれます。そこまでしないと「映画の息づき」というものが、直接フィルムに触れる手を通じて、自分の身体に棲みつく境地には至らないのでしょうか。

そうですね。『初国』の時には、『バラード』の頃とは違って、映画ファンで自分でも撮ってみたいという映画との幸福な関係から、「映画撮る、ゆえに我あり」みたいな、映画を背負ってしまうみたいな、のっぴきならないところまで行っていましたから、そこまですることが必要でした。

――あの当時の若者にとって、お父さんが戦争へ行った世代だという時に「結局、何の正義もない戦争へ加担したんじゃないか」という否定的な、挑戦的な意味合いもあったんでしょうか。父親は無理やり戦争へ連れて行かれたが、自分は自分の意志で同じ重さの荷物を運ぶ、というような。ある種、意識的な父親離れというか、父の影響から離れるための行為でもありますよね。

ああ、それはありますよね、それは当然ね。でも、それはあくまでも逆説的にそういうことだったんです。親父が行軍した風景は敵が潜み、敵と対峙する風景でした。でも私の対峙する『初国』の風景は、あくまでも不在証明としての風景だったのです。『初国』では全く違う所から出発して、あの金沢のエピソードで、父親と私を完璧に重ね合わせています。出発点が違うのに完璧に重なるということで、逆説的に父親離れを証明したんだとは思います。でも、それはまた、戦場が違うだけで、実は、人生における戦友であったという究極の和解でもあったのです。昨年秋、父を亡くしたんですが、今年の春、お彼岸に墓参りして、

《人生と いふ戦場に 散りし父の 息子たるより 戦友たらむ》

という短歌を読みました。その歌は新作『マテリアル&メモリーズ』の『ノスタルジア2009』の章に入っていますが。

――作曲しながら旅していたんですよね。旅先の方が、曲が出てくるんですか。

うん、それは早川義夫さんの言うとおり、本当に、音楽を聴く装置を一切持っていなかったから、音楽が次々に自然と生まれてくるんですよね。

――そこに、何か自分を追い詰めていくストイシズムのようなものを感じます。自分に重い荷物背負わせて、情報を遮断して、録音も出来ないようにして、風景と映画と対峙するということがある。ナレーションでは「10月某日 熊野 誰でも身についてしまう、器用さを放棄したいと思う」、ラストの方でも「俺はもっと進退窮まればいい」という言葉が吐かれます。そこまでしないと「映画の息づき」というものが、直接フィルムに触れる手を通じて、自分の身体に棲みつく境地には至らないのでしょうか。

そうですね。『初国』の時には、『バラード』の頃とは違って、映画ファンで自分でも撮ってみたいという映画との幸福な関係から、「映画撮る、ゆえに我あり」みたいな、映画を背負ってしまうみたいな、のっぴきならないところまで行っていましたから、そこまですることが必要でした。

――『初国知所之天皇 映画+小説』(74年、新泉社)を読んでいると、「風景がまるで映画を見てるように続いていく」という記述があります。ナレーションで少し声をどもらせながら、しゃべる言葉が印象的です。もし私たちが常に映画の中にいるのであれば、風景は映画そのものであり「映画の御魂」だといえるのかもしれません。それこそが、映画の自己認識=自意識ということなのでしょうか。

若い頃に、ヌーヴェルヴァーグの映画を見て「都市の風景こそが主人公だ」と気づきました。映画を見はじめると、すべてが映画としか見れなくなる、ということはありますよね。要するに、人生というのは一人称の映画みたいなものだと気がついた瞬間があった。だからこそ、原理的には偏在している風景というものを、一回性の撮影で切り撮るという試みが出てきます。それには、見飽きなくなるまで、風景を見続けるという自己の視線を鍛える必要がありますね。つまり、映画は視線を点や線から面にしてしまうのです。フレームという単位にしてしまうのです。「フレーム視」するわけです。フレームとして世界を分節化していくんです。

これは19世紀の歴史、遠近法によるフレーム視である近代絵画から始まって、鉄道の発達がもたらした車窓というフレームによって見るという体験が一般化、大衆化してくる、そこで映画が登場する、という19世紀の歴史を振り返っても分かることなんです。映画は近代化に伴う視線の面化、フレーム化がもたらしたひとつの帰結なんです。さらにモータリゼーションの発達がフレームの横長化をもたらすんです。シネスコもビスタもハリウッド映画から始まった。アメリカは鉄道ではなくハイウェイと自動車の国でした。高速で自動車を運転していると否が応でも視線が広がる。面になり横長になる。安全に運転するためには、固定した視点でなくて全方位に視線を配る必要があるので、視線が横長にフレーム化するわけです。風景を映画視するということと文明や交通の発達とは切り離せないものがある。だから『初国』でも「自動車のフロントグラスはすでにスクリーンであった」というナレーションが頻繁に出てくるんですけど。

――『初国知所之天皇 映画+小説』(74年、新泉社)を読んでいると、「風景がまるで映画を見てるように続いていく」という記述があります。ナレーションで少し声をどもらせながら、しゃべる言葉が印象的です。もし私たちが常に映画の中にいるのであれば、風景は映画そのものであり「映画の御魂」だといえるのかもしれません。それこそが、映画の自己認識=自意識ということなのでしょうか。

若い頃に、ヌーヴェルヴァーグの映画を見て「都市の風景こそが主人公だ」と気づきました。映画を見はじめると、すべてが映画としか見れなくなる、ということはありますよね。要するに、人生というのは一人称の映画みたいなものだと気がついた瞬間があった。だからこそ、原理的には偏在している風景というものを、一回性の撮影で切り撮るという試みが出てきます。それには、見飽きなくなるまで、風景を見続けるという自己の視線を鍛える必要がありますね。つまり、映画は視線を点や線から面にしてしまうのです。フレームという単位にしてしまうのです。「フレーム視」するわけです。フレームとして世界を分節化していくんです。

これは19世紀の歴史、遠近法によるフレーム視である近代絵画から始まって、鉄道の発達がもたらした車窓というフレームによって見るという体験が一般化、大衆化してくる、そこで映画が登場する、という19世紀の歴史を振り返っても分かることなんです。映画は近代化に伴う視線の面化、フレーム化がもたらしたひとつの帰結なんです。さらにモータリゼーションの発達がフレームの横長化をもたらすんです。シネスコもビスタもハリウッド映画から始まった。アメリカは鉄道ではなくハイウェイと自動車の国でした。高速で自動車を運転していると否が応でも視線が広がる。面になり横長になる。安全に運転するためには、固定した視点でなくて全方位に視線を配る必要があるので、視線が横長にフレーム化するわけです。風景を映画視するということと文明や交通の発達とは切り離せないものがある。だから『初国』でも「自動車のフロントグラスはすでにスクリーンであった」というナレーションが頻繁に出てくるんですけど。

――原將人による「映画哲学」は本当にオリジナルなものであり、天性の冴えを感じさせますね。惚れ惚れとします。いつか整理して体系化してみたいという欲望を抑えられなくなります。そうは言っても、とても自分一人では太刀打ちできるものではないので、同志を募って研究グループを作り、少しずつ解明していく必要があるのだと思います。近い将来、映画のメディアが完全にデジタルに移行するときに、もう一度、私たちが「映画の肉体」を再獲得するために闘うときのヒントがそこに隠されていることでしょう。でも、まあ、原さんにとっては映画を作り続け、上映し続けることがその哲学の実践そのものなんでしょうけれど。さて、旅としては映画のなかにいくつもの地名が出てくるのですが、実際には71年10月の北海道の旅の後に、西日本から九州へと移動したという旅程だったのでしょうか。

北海道ロケを中断してから1年が経過しました。最初に『初国知所之天皇』を構想したのが京都だったので、72年10月に、初心を貫徹する意味で京都へ戻り、京都を南に少し下った宇治から始めて、奈良へ行き、熊野を撮り、伊勢神宮へ行った。それから親父の実家で、祖母がいた岐阜の中津川の坂下へ行きました。そこから木曽路を通った。それから一度、現像したものを見てみようと思って東京へ戻った。それでラッシュを見た。そのときにスローモーションで見て、映画作品として成立すると思いました。それから旅を続けるために、木曽の祖母の家まで戻って旅を再開しました。松本へ行き、糸魚川に沿って進み、日本海へ出て、親不知子不知(おやしらずこしらず)を抜けて福井、金沢を通って京都へ行きました。出雲はどうしても行きたかったので、出雲経由で日本海側から九州へ入りました。

実は、京都には70年の夏から1年間住んでいたことがあるんです。大学紛争で東大の受験がなくなってしまい、麻布の友人の多くは京都大学に入っていました。その友人たちの下宿を転々としているうちに京都がえらく気に入ってしまった。そこで、京大の学生課へ行き、下宿を紹介してもらいました。下宿のおばさんには京大生だと言っていましたけど、しょっちゅう東京から原稿の催促の電話があるんでどうも違うと思ってたようですけどね。

――原將人による「映画哲学」は本当にオリジナルなものであり、天性の冴えを感じさせますね。惚れ惚れとします。いつか整理して体系化してみたいという欲望を抑えられなくなります。そうは言っても、とても自分一人では太刀打ちできるものではないので、同志を募って研究グループを作り、少しずつ解明していく必要があるのだと思います。近い将来、映画のメディアが完全にデジタルに移行するときに、もう一度、私たちが「映画の肉体」を再獲得するために闘うときのヒントがそこに隠されていることでしょう。でも、まあ、原さんにとっては映画を作り続け、上映し続けることがその哲学の実践そのものなんでしょうけれど。さて、旅としては映画のなかにいくつもの地名が出てくるのですが、実際には71年10月の北海道の旅の後に、西日本から九州へと移動したという旅程だったのでしょうか。

北海道ロケを中断してから1年が経過しました。最初に『初国知所之天皇』を構想したのが京都だったので、72年10月に、初心を貫徹する意味で京都へ戻り、京都を南に少し下った宇治から始めて、奈良へ行き、熊野を撮り、伊勢神宮へ行った。それから親父の実家で、祖母がいた岐阜の中津川の坂下へ行きました。そこから木曽路を通った。それから一度、現像したものを見てみようと思って東京へ戻った。それでラッシュを見た。そのときにスローモーションで見て、映画作品として成立すると思いました。それから旅を続けるために、木曽の祖母の家まで戻って旅を再開しました。松本へ行き、糸魚川に沿って進み、日本海へ出て、親不知子不知(おやしらずこしらず)を抜けて福井、金沢を通って京都へ行きました。出雲はどうしても行きたかったので、出雲経由で日本海側から九州へ入りました。

実は、京都には70年の夏から1年間住んでいたことがあるんです。大学紛争で東大の受験がなくなってしまい、麻布の友人の多くは京都大学に入っていました。その友人たちの下宿を転々としているうちに京都がえらく気に入ってしまった。そこで、京大の学生課へ行き、下宿を紹介してもらいました。下宿のおばさんには京大生だと言っていましたけど、しょっちゅう東京から原稿の催促の電話があるんでどうも違うと思ってたようですけどね。

――『初国』の旅の途中で11月に京都へ寄り、以前、原さんが住んでいた下宿に住んでいる友人に再会しますよね。

そうです。その後は城之崎、12月に出雲を通って、下関から九州へ入り、大分の別府、宮崎の高千穂へと旅を続けたんです。10月からはじめて、年明けの1月某日には鹿児島に着いています。ほぼ4ヶ月の旅程だったということですね。

――日々撮影をしていく中で、これをやったら映画的になるなという「演出」や「意図」を入れることはあったんですか。

いや、それはあんまり考えていませんでした。とにかくカメラだけ持っていて、録音装置は一切持っていなかった。だから、劇的にできるとは思えなかったんです。カメラとピアニカだけですね、持っていたのは。実は途中から、終わることができないんじゃないかと思えてきました。高千穂の謎を解いて終わることができるんじゃないかと思っていたら、終わらないんですよね。『初国知所之天皇』は誰かというテーマも、途中で撮影する私自身が、何もないところに映画という国を作っていく、初国知所之天皇なのだということが分かってしまって、「古事記」「日本書紀」という神話を、構造主義的な組み替えというか、換骨奪胎してしまったので、それを永遠に続けていけばいいということで、終われないんです。だから、九州のくだりはラストシーンを求める旅になっています。そこで、自殺した生子(しょうこ)ちゃんに出会った。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃん。その子が半年前に自殺していたと知るんです。その時、唯一、映画的な演出をかけたと言えば、かけたと言えるかもしれません。

――『初国』の旅の途中で11月に京都へ寄り、以前、原さんが住んでいた下宿に住んでいる友人に再会しますよね。

そうです。その後は城之崎、12月に出雲を通って、下関から九州へ入り、大分の別府、宮崎の高千穂へと旅を続けたんです。10月からはじめて、年明けの1月某日には鹿児島に着いています。ほぼ4ヶ月の旅程だったということですね。

――日々撮影をしていく中で、これをやったら映画的になるなという「演出」や「意図」を入れることはあったんですか。

いや、それはあんまり考えていませんでした。とにかくカメラだけ持っていて、録音装置は一切持っていなかった。だから、劇的にできるとは思えなかったんです。カメラとピアニカだけですね、持っていたのは。実は途中から、終わることができないんじゃないかと思えてきました。高千穂の謎を解いて終わることができるんじゃないかと思っていたら、終わらないんですよね。『初国知所之天皇』は誰かというテーマも、途中で撮影する私自身が、何もないところに映画という国を作っていく、初国知所之天皇なのだということが分かってしまって、「古事記」「日本書紀」という神話を、構造主義的な組み替えというか、換骨奪胎してしまったので、それを永遠に続けていけばいいということで、終われないんです。だから、九州のくだりはラストシーンを求める旅になっています。そこで、自殺した生子(しょうこ)ちゃんに出会った。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃん。その子が半年前に自殺していたと知るんです。その時、唯一、映画的な演出をかけたと言えば、かけたと言えるかもしれません。

『初国知所之天皇』と旅の終わり

――それは、最後の墓場のシーンですか。

ええ、そうなんですけど、ちょっと待ってください。順を追って説明してみましょう。

その当時、ぼくは、フィルム代を調達するために、「映画批評」「シナリオ」「読書新聞」などに文章を書きまくっていましたが、生子ちゃんはそれを読んでくれていた。当時、ぼくと同じように8ミリフィルムをまわしている若者は大勢いたんだと思います。その一人が映画のなかに出てくる、その鹿児島の高校1年生の生子ちゃんです。彼女は、ぼくが鹿児島へ着いたときには自殺してしまっていたので、一度も会えませんでした。彼女はお父さんが病院で入院しているときに、8ミリフィルムで撮った映像だけを残して、死んでしまったのです。まさに『東京戦争戦後秘話』でいえば「遺書としての8ミリフィルムを残して死んでしまった女の子」でした。

映画のなかではそのような話になっていますが、後で聞いた話によると、本当はNHKのディレクターの男に騙されたということがあったようです。松本俊夫さんが教えてくれました。親御さんが松本さんのところへ来て、そういう事情で生子ちゃんが自殺してしまったんだと話したそうです。ぼくは、そのことを知らなかったから、生子ちゃんは処女のままで自殺したと『初国』では言ってるんですが、男性経験のある女の子だったんですね。でも、男に騙されて、それで死んでしまったのではないと思います。それで悲観して死んでしまった訳ではない。セックスはしてみたけど、何だこんなものだったのかと死んでしまった。映画は撮ってみたけど、何だこんなものか、と死んでしまった。つまり、生の充実を求める余り死んでしまった。死に生以上の生の充実があると思ってしまった。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃんは、そのカルマを背負っていたんです。ぼくはそう確信しています。

『初国知所之天皇』と旅の終わり

――それは、最後の墓場のシーンですか。

ええ、そうなんですけど、ちょっと待ってください。順を追って説明してみましょう。

その当時、ぼくは、フィルム代を調達するために、「映画批評」「シナリオ」「読書新聞」などに文章を書きまくっていましたが、生子ちゃんはそれを読んでくれていた。当時、ぼくと同じように8ミリフィルムをまわしている若者は大勢いたんだと思います。その一人が映画のなかに出てくる、その鹿児島の高校1年生の生子ちゃんです。彼女は、ぼくが鹿児島へ着いたときには自殺してしまっていたので、一度も会えませんでした。彼女はお父さんが病院で入院しているときに、8ミリフィルムで撮った映像だけを残して、死んでしまったのです。まさに『東京戦争戦後秘話』でいえば「遺書としての8ミリフィルムを残して死んでしまった女の子」でした。

映画のなかではそのような話になっていますが、後で聞いた話によると、本当はNHKのディレクターの男に騙されたということがあったようです。松本俊夫さんが教えてくれました。親御さんが松本さんのところへ来て、そういう事情で生子ちゃんが自殺してしまったんだと話したそうです。ぼくは、そのことを知らなかったから、生子ちゃんは処女のままで自殺したと『初国』では言ってるんですが、男性経験のある女の子だったんですね。でも、男に騙されて、それで死んでしまったのではないと思います。それで悲観して死んでしまった訳ではない。セックスはしてみたけど、何だこんなものだったのかと死んでしまった。映画は撮ってみたけど、何だこんなものか、と死んでしまった。つまり、生の充実を求める余り死んでしまった。死に生以上の生の充実があると思ってしまった。生きる子、生命の生の子と書く生子ちゃんは、そのカルマを背負っていたんです。ぼくはそう確信しています。

――『初国知所之天皇』の映画では直接触れられていない、一人の少女をめぐる物語がそこにはあったんですね。

そうなんです。ぼくは鹿児島に着いたとき、市民映画サークルの人たちに会いました。中山さんという医者だったか、大学の先生だったか、会社の経営者だったか、年輩の紳士の方が主宰している映画サークルでした。それで「2、3日滞在して鹿児島の街を撮りたい」と言ったら、ウチに泊まってくださいと言ってくれたおばさんがいた。それが生子ちゃんのお母さんでした。「実は生子はね、原さんが『映画批評』に書いていたものを熱心に読んでいて、もうすぐ原さんが馬を連れて鹿児島まで来るんだって、と言っていたのよ。原さんの来ること楽しみに待っていたのよ」と、すごく歓迎してくれました。「この部屋、自由に使って」と生子ちゃんの部屋に泊まらせてくれました。ぼくは、まるで娘の留守中に訪れたボーイフレンドのような心地だったんです。

お母さんは、娘が自殺してから半年近く経過していたからかもしれませんが、鴨居を指差して「生子はここで首をくくったんですよ」と教えてくれて、決して暗くないんです。だから、やっぱり絶望して命を絶ったのではないって思えましたね。生子ちゃんの部屋で寝て、それで、まあ、ぼくも死んだ生子ちゃんとの不思議なコミュニケーションが成立してしまい、それからしばらく生子ちゃんの家に泊めてもらって、生子ちゃんの自転車を借りて鹿児島の街を撮って歩いていたんですが、鹿児島が東京のような街だったのにはびっくりしました。天文館なんて銀座みたいで、鹿児島ってものすごく文化的に背伸びしていた街なんだということが分かったんです。

あるとき、お母さんが自慢げに娘が死ぬ前に撮ったという8ミリを見せてくれました。交通事故の後遺症でずっと入院している病院のお父さんをものすごいロング・ショットで撮っているだけの映画で、見て唖然としました。初めて映画を撮った喜びが感じられないんです。きっと誰も映画を撮る喜びを伝えてあげてなかったんだ。きっと生子ちゃんはぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を見ていなかったんだと思いました。映画がひとりの娘の命を救えなかった無念さに打ちのめされました。

生子ちゃんの部屋の本棚を見ると、文学書が多く、それなりに芸術に理解のある親から芸術的な英才教育を与えられていたことが分かる。だから、映画もきっと映画好きというか芸術コンプレックス的なお母さんに、背伸びして撮らされていたのかなって気がしました。父の不在と、芸術教育ママ的なお母さんの圧倒的な影響下にあって、むしろ自立的に主体的に自分を見つけるということが、彼女にとっては死ぬという選択だったんじゃないかと分かってきた。お母さんが見せてくれた生子ちゃんのノートに「早く麻薬をやってみたい」という文章を見つけてすべてを理解しました。生子ちゃんは生の新しいステージを求めて死んだのだということを。それが『初国知所之天皇』のラストシーンの「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」というナレーションに繋がっていったんです。

――『初国知所之天皇』の映画では直接触れられていない、一人の少女をめぐる物語がそこにはあったんですね。

そうなんです。ぼくは鹿児島に着いたとき、市民映画サークルの人たちに会いました。中山さんという医者だったか、大学の先生だったか、会社の経営者だったか、年輩の紳士の方が主宰している映画サークルでした。それで「2、3日滞在して鹿児島の街を撮りたい」と言ったら、ウチに泊まってくださいと言ってくれたおばさんがいた。それが生子ちゃんのお母さんでした。「実は生子はね、原さんが『映画批評』に書いていたものを熱心に読んでいて、もうすぐ原さんが馬を連れて鹿児島まで来るんだって、と言っていたのよ。原さんの来ること楽しみに待っていたのよ」と、すごく歓迎してくれました。「この部屋、自由に使って」と生子ちゃんの部屋に泊まらせてくれました。ぼくは、まるで娘の留守中に訪れたボーイフレンドのような心地だったんです。

お母さんは、娘が自殺してから半年近く経過していたからかもしれませんが、鴨居を指差して「生子はここで首をくくったんですよ」と教えてくれて、決して暗くないんです。だから、やっぱり絶望して命を絶ったのではないって思えましたね。生子ちゃんの部屋で寝て、それで、まあ、ぼくも死んだ生子ちゃんとの不思議なコミュニケーションが成立してしまい、それからしばらく生子ちゃんの家に泊めてもらって、生子ちゃんの自転車を借りて鹿児島の街を撮って歩いていたんですが、鹿児島が東京のような街だったのにはびっくりしました。天文館なんて銀座みたいで、鹿児島ってものすごく文化的に背伸びしていた街なんだということが分かったんです。

あるとき、お母さんが自慢げに娘が死ぬ前に撮ったという8ミリを見せてくれました。交通事故の後遺症でずっと入院している病院のお父さんをものすごいロング・ショットで撮っているだけの映画で、見て唖然としました。初めて映画を撮った喜びが感じられないんです。きっと誰も映画を撮る喜びを伝えてあげてなかったんだ。きっと生子ちゃんはぼくの『おかしさに彩られた悲しみのバラード』を見ていなかったんだと思いました。映画がひとりの娘の命を救えなかった無念さに打ちのめされました。

生子ちゃんの部屋の本棚を見ると、文学書が多く、それなりに芸術に理解のある親から芸術的な英才教育を与えられていたことが分かる。だから、映画もきっと映画好きというか芸術コンプレックス的なお母さんに、背伸びして撮らされていたのかなって気がしました。父の不在と、芸術教育ママ的なお母さんの圧倒的な影響下にあって、むしろ自立的に主体的に自分を見つけるということが、彼女にとっては死ぬという選択だったんじゃないかと分かってきた。お母さんが見せてくれた生子ちゃんのノートに「早く麻薬をやってみたい」という文章を見つけてすべてを理解しました。生子ちゃんは生の新しいステージを求めて死んだのだということを。それが『初国知所之天皇』のラストシーンの「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」というナレーションに繋がっていったんです。

――それで生子ちゃんのお墓の前でLSDを摂取するシーンになるんですね。

そうです。LSDは麻薬と言っても、ヘロインのような気持ち良くなるだけの麻薬とは違い、哲学的な精神剤とでも言うべきものです。科学者のジョン・C・リリー(*1)がアイソレーション・タンクで使っていた、世界との繋がりを発見していく媒介みたいなもので、おそらく生子ちゃんの早くやってみたかった麻薬とはLSDのことだったと思われました。映画のなかで、ぼくは「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」と言いながら、LSDの半分を霊前に供えて、残りの半分は自分で摂取しています。実際は、供えた方の半分もその後で生子ちゃんの代わりに摂取したので、まるまる1錠を飲んだことになりました(笑)。

当時、LSDはまだ合法だったんだと思いますが、京都で、純度の高い、オレンジ・サンシャインというカリフォルニア産の本場のブツをくれた人がいて、いつか使うかもしれない特別な小道具として、フィルムケースのなかに忍び込ませて持ち歩いていました。生子ちゃんのノートの「早く麻薬をやってみたい」という文章を見付けたとき、「墓参りして使ってしまおう、この機会しかない」と思ったんです。本当のことを言うと、ちょっとミーハー的で恥ずかしいんですが、ぼくは『イージー・ライダー』に心底心酔していたので、『イージー・ライダー』の墓場のシーン(*2)みたいになるだろう、と何処かで思っていました。

――それで生子ちゃんのお墓の前でLSDを摂取するシーンになるんですね。

そうです。LSDは麻薬と言っても、ヘロインのような気持ち良くなるだけの麻薬とは違い、哲学的な精神剤とでも言うべきものです。科学者のジョン・C・リリー(*1)がアイソレーション・タンクで使っていた、世界との繋がりを発見していく媒介みたいなもので、おそらく生子ちゃんの早くやってみたかった麻薬とはLSDのことだったと思われました。映画のなかで、ぼくは「せめて、ぼくの来るのを待っていたら…」と言いながら、LSDの半分を霊前に供えて、残りの半分は自分で摂取しています。実際は、供えた方の半分もその後で生子ちゃんの代わりに摂取したので、まるまる1錠を飲んだことになりました(笑)。

当時、LSDはまだ合法だったんだと思いますが、京都で、純度の高い、オレンジ・サンシャインというカリフォルニア産の本場のブツをくれた人がいて、いつか使うかもしれない特別な小道具として、フィルムケースのなかに忍び込ませて持ち歩いていました。生子ちゃんのノートの「早く麻薬をやってみたい」という文章を見付けたとき、「墓参りして使ってしまおう、この機会しかない」と思ったんです。本当のことを言うと、ちょっとミーハー的で恥ずかしいんですが、ぼくは『イージー・ライダー』に心底心酔していたので、『イージー・ライダー』の墓場のシーン(*2)みたいになるだろう、と何処かで思っていました。

――ということは、実際にLSDを摂取しながら撮影されたんですか?

そうです。半分でいいところを、生子ちゃんの供養のために、丸々1錠やってしまいましたから、まあ、よく効きましたよ。あれは視覚的に凄い効くんです。物の輪郭から虹が出てきますし、その輪郭も自分の意志で、自由に作り変えることができるようになる。人間の知覚が受身なだけのものではない、ということが分かるんですね。LSDをやると、ベルグソン的にいえば、知覚というものが単に自分のなかに入ってくるものではなく、自分が作り出しているということが理解できるようになります。まさに哲学的なメディアなんです。自分の知覚のなかに映画のすべてがあるということを手っ取り早く理解できる方法です。

でも、それは自分でそういうことを納得し、自分で受け入れてから摂取しないとそういう状態にはいかない。興味本位とか、全く予備知識なしに与えられたら、ただ「どうなっちゃったんだ!?」と恐怖に脅えるだけです。パニック状態になってビルの窓や屋上から飛び降りてしまう人もいます。だからオウム真理教がマインドコントロールのために使っていたことは、本当に許されないことだと怒りを覚えます。

そのようなぼくにしても、あれだけクスリが効いていたら、効きが醒めるまでの時間を持て余して困ったことでしょう。ズーッと効いてますから。カメラを手にしていたので救われました。あの撮影のあいだ、撮ることだけが自分と世界の唯一の絆であることを確認し続けていました。墓地から坂を下り、西鹿児島の駅まで行ったら、曇っていた空が明るくなってきました。ぼくはその雲にカメラを向けました。雲が変化してその隙間から陽光が注ごうとしていました。ぼくはその過程を夢中になってカメラに収めました。そして、最後には沈もうとする夕陽がくっきりと見えました。長い一日が終わりました。そして、その時、ぼくの長い映画も、長い旅も終わったことに気付いたのです。

――まさに、そのシーンは16歳で死んだ娘さんが空の彼方から贈ってくれたラストシーンだったんですね。

そうです。死んだ生子ちゃんとの出会いがなかったら映画も旅も終われなかった…。

――ということは、実際にLSDを摂取しながら撮影されたんですか?

そうです。半分でいいところを、生子ちゃんの供養のために、丸々1錠やってしまいましたから、まあ、よく効きましたよ。あれは視覚的に凄い効くんです。物の輪郭から虹が出てきますし、その輪郭も自分の意志で、自由に作り変えることができるようになる。人間の知覚が受身なだけのものではない、ということが分かるんですね。LSDをやると、ベルグソン的にいえば、知覚というものが単に自分のなかに入ってくるものではなく、自分が作り出しているということが理解できるようになります。まさに哲学的なメディアなんです。自分の知覚のなかに映画のすべてがあるということを手っ取り早く理解できる方法です。

でも、それは自分でそういうことを納得し、自分で受け入れてから摂取しないとそういう状態にはいかない。興味本位とか、全く予備知識なしに与えられたら、ただ「どうなっちゃったんだ!?」と恐怖に脅えるだけです。パニック状態になってビルの窓や屋上から飛び降りてしまう人もいます。だからオウム真理教がマインドコントロールのために使っていたことは、本当に許されないことだと怒りを覚えます。

そのようなぼくにしても、あれだけクスリが効いていたら、効きが醒めるまでの時間を持て余して困ったことでしょう。ズーッと効いてますから。カメラを手にしていたので救われました。あの撮影のあいだ、撮ることだけが自分と世界の唯一の絆であることを確認し続けていました。墓地から坂を下り、西鹿児島の駅まで行ったら、曇っていた空が明るくなってきました。ぼくはその雲にカメラを向けました。雲が変化してその隙間から陽光が注ごうとしていました。ぼくはその過程を夢中になってカメラに収めました。そして、最後には沈もうとする夕陽がくっきりと見えました。長い一日が終わりました。そして、その時、ぼくの長い映画も、長い旅も終わったことに気付いたのです。

――まさに、そのシーンは16歳で死んだ娘さんが空の彼方から贈ってくれたラストシーンだったんですね。

そうです。死んだ生子ちゃんとの出会いがなかったら映画も旅も終われなかった…。

――本当に終われなかったらどうなっていたんでしょう?

それは四方田犬彦さんも言っていますが、鹿児島で終われなかったら原監督は沖縄まで行っていたに違いない、そういう『初国』も見てみたいって。それは自分でも考えます。沖縄までヒッチハイクで行くのは大変だっただろうなと(笑)。

――いま、詳しくお話を伺って思ったのは、映画が少女を救えなかった無念さが、原さんのどこかにあって、それが『20世紀ノスタルジア』に繋がっていったんではないかということです。

まさにそうです。それが分かったのか。すごいなあ。お話してよかったです。よく見てもらえれば『百代の過客』でも生子ちゃんを追悼していますよ。ヒントは山形のくだりにおいてです。

――最後に『初国知所之天皇』の上映形態についてもお話を伺いたいですね。まず、73年版の『初国知所之天皇』は「8ミリ+16ミリ」で、約8時間の上映でやっていたということですね。

これは8ミリで上映していて、途中で16ミリに切り替えるということです。このときは、まだマルチ・プロジェクションではなく、1つのスクリーンに、8ミリと16ミリを交互に、1台の映写機でやっていました。音は6ミリのオープンリールテープで作ったものを、流しっぱなしにするのではなく、映画のなかのサインを決めておいて、それが来ると音を流すという手法を使いました。映像と音を手動で合わせていたんですね。そういう意味でのライブです。

渋谷の道玄坂に「ポーリエ・フォルト」という上映スペースがありました。定員50人の小屋でしたが、そこで毎週土日に上映して、半年後くらいには、同じ渋谷なんですが、少し大きなライブ・ハウス「アピア」に移って、1年間の上映を続けました。トータルでは1万人位のお客さんを入れました。オールナイトの日もありましたが、夕方の6時くらいに開演するときは、終電に間に合うようにしていたので、スピードを速めて6時間か6時間半くらいで上映しました。1日に2回上映したときもありました。だから、長いときでは8時間くらい、短いと6時間くらいの上映時間でした。

――本当に終われなかったらどうなっていたんでしょう?

それは四方田犬彦さんも言っていますが、鹿児島で終われなかったら原監督は沖縄まで行っていたに違いない、そういう『初国』も見てみたいって。それは自分でも考えます。沖縄までヒッチハイクで行くのは大変だっただろうなと(笑)。

――いま、詳しくお話を伺って思ったのは、映画が少女を救えなかった無念さが、原さんのどこかにあって、それが『20世紀ノスタルジア』に繋がっていったんではないかということです。

まさにそうです。それが分かったのか。すごいなあ。お話してよかったです。よく見てもらえれば『百代の過客』でも生子ちゃんを追悼していますよ。ヒントは山形のくだりにおいてです。

――最後に『初国知所之天皇』の上映形態についてもお話を伺いたいですね。まず、73年版の『初国知所之天皇』は「8ミリ+16ミリ」で、約8時間の上映でやっていたということですね。

これは8ミリで上映していて、途中で16ミリに切り替えるということです。このときは、まだマルチ・プロジェクションではなく、1つのスクリーンに、8ミリと16ミリを交互に、1台の映写機でやっていました。音は6ミリのオープンリールテープで作ったものを、流しっぱなしにするのではなく、映画のなかのサインを決めておいて、それが来ると音を流すという手法を使いました。映像と音を手動で合わせていたんですね。そういう意味でのライブです。

渋谷の道玄坂に「ポーリエ・フォルト」という上映スペースがありました。定員50人の小屋でしたが、そこで毎週土日に上映して、半年後くらいには、同じ渋谷なんですが、少し大きなライブ・ハウス「アピア」に移って、1年間の上映を続けました。トータルでは1万人位のお客さんを入れました。オールナイトの日もありましたが、夕方の6時くらいに開演するときは、終電に間に合うようにしていたので、スピードを速めて6時間か6時間半くらいで上映しました。1日に2回上映したときもありました。だから、長いときでは8時間くらい、短いと6時間くらいの上映時間でした。

――まさにパッケージとしての映画に対する、ライブとしての映画上映ですね。決められた上映時間を持つ1個の商品としての映画ではない、対抗的な映画として『初国知所之天皇』がある。このような上映形態を目指すことになったきっかけは何かあるんでしょうか。

中学生の頃から見はじめた前衛映画、実験映画を見た経験が『初国知所之天皇』に集約されたということでしょうね。今となっては、それが良かったのかどうか。なぜなら、『初国知所之天皇』の上映はぼく自身がいないと上映できないので、他の映画監督から一緒に映画を撮ろうというオファーも来ていたのですが、この上映運動の間は断らざるを得なかった。たとえば、神代辰巳さんとかね。それで神代さんと一度会ったことがあるんです。ロマンポルノに限らず、普通の映画でもいいから、脚本を書いてくれと言われていたのですが、結局、実現しなかったのは残念ですね。

――75年版の『初国知所之天皇』は、16ミリフィルムで4時間の上映時間となっています。これは8ミリの部分を16ミリにブローアップして、さらに2台の映写機でマルチ・プロジェクションしたので、4時間という半分の上映時間になったということですか? また、どのような場所で、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

いや、これはマルチ・プロジェクションではなく、全体を少しカットして8ミリを16ミリにして、単面16ミリ作品としたバージョンです。8ミリと16ミリによるライブ上映が一段落した時に、「原クンが自分で上映しなくてもいいような方法を考えようよ」と、『東京戦争戦後秘話』のプロデューサーだった山口卓治さんが、全部16ミリにして16ミリ版を作るんだったら、フィルム代と現像代をもってくれるという申し出があったのです。そこで、それまでずっとお世話になっていた不二技術研究所の小板橋宏さんに、8ミリ映写機と16ミリのアリフレックスのカメラを向かい合わせて接写する方法を習い、自分の手でブローアップしました。上映は新宿の山野ホールで1週間くらいやって、その後、各地でレンタルの要請がありました。その頃、京大の映画部にいた、今では商業映画の監督をやっている瀬々敬久くんなんかも借りていき、彼はこの映画を100回くらい見てるんじゃないかな。

――それでは、93年版の『初国知所之天皇』から2面マルチになったのでしょうか。上映時間は1時間50分と大幅に短縮されています。これは再編集バージョンということなのでしょうか。また、どのような場所で、どのような経緯を経て、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

――まさにパッケージとしての映画に対する、ライブとしての映画上映ですね。決められた上映時間を持つ1個の商品としての映画ではない、対抗的な映画として『初国知所之天皇』がある。このような上映形態を目指すことになったきっかけは何かあるんでしょうか。

中学生の頃から見はじめた前衛映画、実験映画を見た経験が『初国知所之天皇』に集約されたということでしょうね。今となっては、それが良かったのかどうか。なぜなら、『初国知所之天皇』の上映はぼく自身がいないと上映できないので、他の映画監督から一緒に映画を撮ろうというオファーも来ていたのですが、この上映運動の間は断らざるを得なかった。たとえば、神代辰巳さんとかね。それで神代さんと一度会ったことがあるんです。ロマンポルノに限らず、普通の映画でもいいから、脚本を書いてくれと言われていたのですが、結局、実現しなかったのは残念ですね。

――75年版の『初国知所之天皇』は、16ミリフィルムで4時間の上映時間となっています。これは8ミリの部分を16ミリにブローアップして、さらに2台の映写機でマルチ・プロジェクションしたので、4時間という半分の上映時間になったということですか? また、どのような場所で、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

いや、これはマルチ・プロジェクションではなく、全体を少しカットして8ミリを16ミリにして、単面16ミリ作品としたバージョンです。8ミリと16ミリによるライブ上映が一段落した時に、「原クンが自分で上映しなくてもいいような方法を考えようよ」と、『東京戦争戦後秘話』のプロデューサーだった山口卓治さんが、全部16ミリにして16ミリ版を作るんだったら、フィルム代と現像代をもってくれるという申し出があったのです。そこで、それまでずっとお世話になっていた不二技術研究所の小板橋宏さんに、8ミリ映写機と16ミリのアリフレックスのカメラを向かい合わせて接写する方法を習い、自分の手でブローアップしました。上映は新宿の山野ホールで1週間くらいやって、その後、各地でレンタルの要請がありました。その頃、京大の映画部にいた、今では商業映画の監督をやっている瀬々敬久くんなんかも借りていき、彼はこの映画を100回くらい見てるんじゃないかな。

――それでは、93年版の『初国知所之天皇』から2面マルチになったのでしょうか。上映時間は1時間50分と大幅に短縮されています。これは再編集バージョンということなのでしょうか。また、どのような場所で、どのような経緯を経て、どのような時間帯に上映していたのかを教えてください。

4時間の単面16ミリ版の上映が一段落した80年頃、池袋の西武に「スタジオ200」というすごくいいホールがあって、そこで日本の実験映画のかなり大きな回顧展をやったんですね。その時、プログラムを組んでいたのが松本俊夫さんで、「原クン、『初国』をやりたいんだけど、時間がどうしても2時間しかとれない。しかし『初国』は外すわけにはいかないから、半分だけでもやらせてもらえないか」と言われたんです。そう言われちゃうとね、「半分なんてこと言わないで全部を2時間で見てもらいましょうよ」と、4時間を2時間で見せる方法を必死で考えました。それが2面マルチのファースト・バージョンだったんです。

でも、プリントを左右に分けたので、音の問題が残りました。そこで、綿密なタイムテーブルを作り、ここは右の音、ここからは左の音という具合に、その場でミキシングしていくことで成立させました。このバージョンが情報量は減らさずに2時間で見れる『初国』ということで、かなり評判がよく、川崎市民ミュージアムからネガ編集する料金も出すから、普通にマルチ上映できるプリントが一本欲しいという注文が来て、93年に単面16ミリ版のネガを解体して、ネガからマルチを組んで、音もいじらなくていい、普通にマルチ上映できるバージョンが完成した。まあ、それが『初国』の創造的進化の歴史といったところでしょうか。進化したのかどうか分からないけど…(笑)。

――それと、さらにもう一段階、最新の進化の歴史がありますよね。

ああ、『マテリアル&メモリーズ』(09)に『初国』の8ミリフィルムが3面マルチで甦ったことね。それはこのインタビューの最後に話しますよ。

*1 ジョン・カニングハム・リリー(1915~2001)

脳科学者。アイソレーション・タンクを開発、イルカとのコミュニケーションを研究した。著書『サイエンティスト』『意識の中心』平河出版社。『ジョン・C・リリー 生涯を語る』ちくま学芸文庫。

*2 『イージー・ライダー』(1969/アメリカ/監督デニス・ホッパー)に、ハーレーのオートバイで旅するピーター・フォンダとデニス・ホッパーが、カレン・ブラック演じる娼婦を連れて、殺されたジャック・ニコルソン演じる酔いどれ弁護士を、LSDをきめて追悼する墓地の場面がある。

『初国知所之天皇』

1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映

監督:原將人

『初国知所之天皇』(16mm・ブローアップ版)

1973年/16mmフィルム/約4時間/カラー

『初国知所之天皇 1994年版』

1994年/16mmフィルム/1時間50分/カラー/2面マルチ上映

原將人インタビューPART1 少年時代~高校時代

原將人インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史・早川義夫編』

原將人インタビューPART3 『東京戦争戦後秘話』『初国知所之天皇』

原將人公式サイト

4時間の単面16ミリ版の上映が一段落した80年頃、池袋の西武に「スタジオ200」というすごくいいホールがあって、そこで日本の実験映画のかなり大きな回顧展をやったんですね。その時、プログラムを組んでいたのが松本俊夫さんで、「原クン、『初国』をやりたいんだけど、時間がどうしても2時間しかとれない。しかし『初国』は外すわけにはいかないから、半分だけでもやらせてもらえないか」と言われたんです。そう言われちゃうとね、「半分なんてこと言わないで全部を2時間で見てもらいましょうよ」と、4時間を2時間で見せる方法を必死で考えました。それが2面マルチのファースト・バージョンだったんです。

でも、プリントを左右に分けたので、音の問題が残りました。そこで、綿密なタイムテーブルを作り、ここは右の音、ここからは左の音という具合に、その場でミキシングしていくことで成立させました。このバージョンが情報量は減らさずに2時間で見れる『初国』ということで、かなり評判がよく、川崎市民ミュージアムからネガ編集する料金も出すから、普通にマルチ上映できるプリントが一本欲しいという注文が来て、93年に単面16ミリ版のネガを解体して、ネガからマルチを組んで、音もいじらなくていい、普通にマルチ上映できるバージョンが完成した。まあ、それが『初国』の創造的進化の歴史といったところでしょうか。進化したのかどうか分からないけど…(笑)。

――それと、さらにもう一段階、最新の進化の歴史がありますよね。

ああ、『マテリアル&メモリーズ』(09)に『初国』の8ミリフィルムが3面マルチで甦ったことね。それはこのインタビューの最後に話しますよ。

*1 ジョン・カニングハム・リリー(1915~2001)

脳科学者。アイソレーション・タンクを開発、イルカとのコミュニケーションを研究した。著書『サイエンティスト』『意識の中心』平河出版社。『ジョン・C・リリー 生涯を語る』ちくま学芸文庫。

*2 『イージー・ライダー』(1969/アメリカ/監督デニス・ホッパー)に、ハーレーのオートバイで旅するピーター・フォンダとデニス・ホッパーが、カレン・ブラック演じる娼婦を連れて、殺されたジャック・ニコルソン演じる酔いどれ弁護士を、LSDをきめて追悼する墓地の場面がある。

『初国知所之天皇』

1973年/8mm+16mmフィルム/約8時間/カラー/ライブ上映

監督:原將人

『初国知所之天皇』(16mm・ブローアップ版)

1973年/16mmフィルム/約4時間/カラー

『初国知所之天皇 1994年版』

1994年/16mmフィルム/1時間50分/カラー/2面マルチ上映

原將人インタビューPART1 少年時代~高校時代

原將人インタビューPART2 『おかしさに彩られた悲しみのバラード』『自己表出史・早川義夫編』

原將人インタビューPART3 『東京戦争戦後秘話』『初国知所之天皇』

原將人公式サイト