89年に『課外授業 暴行』でデビューした後、サトウトシキ監督らとともに「ピンク四天王」と呼ばれ、97年の『黒い下着の女 雷魚』でカリスマ的人気を決定的にした瀬々敬久監督。近年は『泪壺』『フライング☆ラビッツ』(ともに08)『感染列島』(09)など活躍の場を一般映画に広げていますが、来る11月7日から公開される新作『ドキュメンタリー 頭脳警察』は06年~08年の3年間にわたってバンド「頭脳警察」を追った、3部作、計5時間14分におよぶ長編ドキュメンタリーです。

70年前後の政治運動と併走し、その後、解散と再結成を繰り返した頭脳警察。映画は、その中心メンバーであるPANTAさんとTOSHIさんの現在の姿を通して、日本の戦後とはなんだったのかを問いかける野心的な構成を取っています。デビュー作『課外授業 暴行』にPANTAさんの楽曲「バニシング・ロード」を使用した監督は、頭脳警察の今に何を見たのでしょうか。本作についてはもちろん、現在の映画状況に関するお話も伺ってきました。

(取材・構成:平澤竹識 取材・構成協力:川崎龍太)

――実は、映画を拝見するまで頭脳警察のことを知らなくて、今日も勉強してこようか迷ったんですけれども、敢えて「知らない」という立場でいろいろ伺えたらと思っています。早速ですが、これまでの瀬々さんは劇映画をずっと撮られていて、テレビではドキュメンタリーも何本か撮られていると思いますが、なぜ今回、ドキュメンタリー映画を撮ろうと思ったのか。そういうところからお伺いできますか。

これも雇われ仕事なんですよね。企画者の須田(諭一)さんはPANTAさんのファンクラブの会報も編集している方で、もともと頭脳警察のファンなんです。で、数年前に須田さんが「頭脳警察・証言集」(河出書房新社刊)を出したときに呼ばれて、「頭脳警察のドキュメンタリー映画を作りたいんだ」と言われたところから始まったんですね。映画は本の内容とは直接関係ないんですけど。

――頭脳警察に対する瀬々さん自身の思い入れもあったんですよね。

初めにちゃんと聴いたのは、86年に出たPANTAさんの「R・E・D」というアルバムでした。その年の4月に僕は友人を頼って上京してきたんですよ。その友人は、『追悼のざわめき』(88)の助監督をやった佐々木(宏)君って人なんですけど、僕が上京した一ヵ月後ぐらいに「R・E・D」が出て、彼が「瀬々、このアルバムいいぜ」とか言って聴かせてくれた。ちゃんと触れたのはそれが最初ですね。それ以降、「頭脳警察ベスト」という二本組みのカセットテープに入っていた「ふざけんじゃねえよ」という曲を、末端の助監督労働者として感情移入しながら聴いていたわけですよ。それで『課外授業 暴行』(89)でデビューしたときに「R・E・D」のなかの「バニシング・ロード」という曲を使ってるんです、勝手に(笑)。

――頭脳警察は当時、どういう位置にあるバンドだったんですか。もう政治の季節は過ぎた後ですよね。

あの頃、頭脳警察がどういう風に捉えられていたのか僕もよく分からないんですけど、その前に「マラッカ」という名盤があったし、PANTAさん個人は一部でフューチャーされてましたよね。僕ら若い世代も村八分とか裸のラリーズとか聴いてましたから、そういうバンドが好きな連中のなかでは頭脳警察も存在感があったと思いますよ。

――瀬々さんの映画には、ある種の政治性が含まれてると思いますが、そういう部分が頭脳警察の政治性と共振したんでしょうか。

政治ということで言うと、「R・E・D」というアルバムは、汎アジア的なテーマの楽曲が並んでるんです。それまでの頭脳警察時代は、社会に対してストレートに個人的な不平不満をぶつけるような曲が多いんですけど、「R・E・D」ではわりとそこから離れて、日本人の持ってる不満はアジアや世界のあらゆる地域、貧困層の人たちとも共通しているという認識で作られていた。そういう意味では、89年に天安門事件があって中国に民主化運動が起こった、その流れにもPANTAさんは先んじて触れていたと思います。後の「クリスタルナハト」というアルバムでは第二次世界大戦以降の東ヨーロッパの情勢にも触れていて、それが後のベルリンの壁崩壊に繋がっていく。奇しくも80年代の二つのアルバムが、90年前後の世界的な変化とダイレクトに結びついていたんです。PANTAさんは当時、そういうことを歌手として楽曲として提示された唯一の人だったと思うし、そういう意味では思い入れがありましたね。

――瀬々さん個人の思想と頭脳警察が発しているメッセージとの齟齬はなかったんですか。

僕に思想はないですけど(笑)、齟齬はなかったですね。90年に頭脳警察が再結成したとき、「頭脳警察7」というニューアルバムを出すわけですが、「万物流転」とか「腐った卵」とか、曲のタイトルからも分かるように、ちょっと観念的な方向性の楽曲が多かった。頭脳警察にストレートな楽曲を期待していた僕としては、「こういう感じできたのか」とは思いましたね。齟齬というよりは、昔のようなことをやろうとはしてないんだな、と。

――客観的な情報だけを見ていると、瀬々さんが小川紳介さんの『1000年刻みの日時計 牧野村物語』(87)のドラマパートに関わっていたり、『課外授業 暴行』に頭脳警察の曲を使っていたり、また、この映画のクライマックスが瀬々さんの母校である京大の西部講堂で締め括られていたりとか、瀬々さんが頭脳警察を撮る内的な必然性があったんじゃないかと想像してたんですが、実際はそうでもなかったんですか。

来る仕事は拒まないので(笑)。ただ、僕自身のそれまでの頭脳警察に対する気持ちもありましたし、それが後押ししていることも確かですよ。

――三部作になったのはどういう経緯があったんでしょう。

意外と早い段階から三部作構想はありました。第一部にPANTAさんのお母さんのお葬式の場面があるんですけど、あそこで僕も含めた撮影スタッフが映画の向かう方向をなんとなく掴めたんですよ。あれが2006年の秋で、その年の末頃には「長い映画になるだろうな」という意識がありましたね。当初は、頭脳警察のPANTAさん、TOSHIさんがいて、そのバックボーンとして社会なり歴史なりを見ていく映画にしようと思ってたんです。50年2月の生まれで団塊世代に近いPANTAさんの楽曲が、「氷川丸」にしても「マラッカ」にしてもそうですが、第二次世界大戦で従軍看護婦として南方へ行ったお母さんの人生の影響を受けている。そういうことを一つの軸にしたいなと思ってました。もう一つの軸は、重信房子さんとの関わりですよね。70年前後の運動の時代が終わり、何十年も経って今を生きる中年男たちがあの時代とどう向き合おうとしているのか。その二本軸を進めていくには長い映画になるだろうと。そういう意味では、早い時期に一部、二部、三部というアバウトな分け方はしてたんです。

――PANTAさんのお母さんのお葬式で何が変わったんですか。

一人の人間としてのPANTAさんに触れられたということですね。それまではアーティストとしての動きしか追ってなかったんですが、あのお葬式では普通に生きているPANTAさんがグッとせり出してきているので、僕たちのPANTA像が明確になった。当初はメインキャメラマンの西久保(弘一)さんもどう撮っていいのか、焦点の定め方が難しいなと言ってたんです。僕自身もそうだったので、そういう話もしながら撮影を続けてました。

――ドキュメンタリーですから、その場その場で何を追えばいいのか、何をカメラに収めればいいのか、その判断がカメラマンの方にとっても難しかったと。

そうですね、作品の軸が見えないということです。

――ただ、この映画は今言われたような二つの軸がある一方で、バンドの変遷が描かれてますよね。PANTAさんとTOSHIさんが別々に活動していて、PANTAさんは不知火や陽炎というバンドを作りつつ、最後には頭脳警察の再結成に至る。特に陽炎の活動については、かなりの時間が割かれています。先ほど言われた戦後史的な部分と、頭脳警察再結成までの流れというのは、どういう風にリンクさせるつもりだったんですか。

二本の軸はテーマ的なことですよね。一方で、僕がおぼろげに持っていたイメージはバディムービーなんです。ニューシネマみたいな、悪ガキ二人が一緒に育って、途中で仲違いして最後にくっつくという、バディムービーの構造ってあるじゃないですか。だから映画の見え方としては、バディな感じの二人を中心にエモーションを作っていきたいなと思ってました。その流れのなかで、「日本人」とか「戦後史」的なテーマが見えてくるようなものにしたかったんです。

――そういう構造がどっちつかずの印象を与える部分もあるのかなと思ったんですね。PANTAさんの独断で頭脳警察再結成が決まる、そのときに陽炎のメンバーが抱える葛藤だけでも結構な素材だと思いますが、その辺りの事情についても意地悪に掘り下げられていないですよね。ドキュメンタリー作家的な目線だと、「おいしい」ネタだと思うんですが。

あまり作為的にはしたくなかったんですよ。タイトルも『ドキュメンタリー頭脳警察』、何も言ってないのと同じなわけです(笑)。こっちから仕掛けて「こうして下さい」とも言ってないですし、奇も衒いもない、そういうアプローチで進めようと。僕はデクノボウが撮るドキュメンタリーが一番素晴らしいと思うんですよ。気配を消してそこにいるだけのドキュメンタリー作家の目線というのが究極だと。なかなかそういう風にはなれないんですけどね。

――そういう方法論の場合、映画をどこに着地させるか、判断が非常に難しくなりますよね。

先ほど言ったテーマというのは、僕が頭で考えていたことで、現場レベルで「この映画が成立するな」と思った瞬間は、TOSHIさんのソロイベントを撮影したとき。あのイベントに目の悪い人が来てるじゃないですか。TOSHIさんが「めくらは耳が良いからよ」とか言いながら握手したり、非常にフレンドリーな関係を築いてる。誰とでも差をつけずに付き合っていける、ああいうTOSHIさんの姿に「人間」の優しさが出ていると思ったんです。PANTAさんで言えば、拘置所の重信さんに会いに行ったとき、過去の落とし前をつけようと思ったのに、ギターを面会室のなかに持ち込めなかったところですね。あのときの「来年会えないと思うと寂しいな」っていう言い方なんかに、PANTAさんの人生みたいなものが滲み出てるじゃないですか。だから、僕としてはあそこを最後に持ってきてるわけです。結局、「日本人」とか「戦後史」とか、いくらテーマ的なことを言っても、最終的には「人間」に落ち着かせてしまったんですね。大前提よりも、そういうことの素晴らしさを見てほしかった。要するに、僕たち撮影スタッフがPANTAさんとTOSHIさんに付き合った、その結果を重要視したかったんですよ。「社会」とか「歴史」はニュースやワイドショーでいくらでも消費されてるわけですよね。華やかな学生運動の話もいくらでもテレビで見ることができる。撮影を続けるなかで当初の考えからはズレていったけれども、それは二人の人間性が僕たちに表立って迫ってくるようになったからだと思うんです。

――関係性が生まれたことによって、そういった最後の落ち着き方になったということですか。

関係性が出来たのは、僕たちがしつこく撮ってたこともあるんじゃないですか。PANTAさんに叱られたこともあったんですよ。二部にあるロフトのライブ、陽炎のライブなんですけど、その素材をたまたま見せたときにPANTAさんが激怒されたんですね。ちゃんと撮っていない印象を受けたみたいで。映画を見ると分かるんですが、「音楽ドキュメンタリー」というパッケージのなかで作るんじゃなくて、撮影者が今この瞬間この楽曲をこの目線で見てるんだ、みたいなところで撮ってるんです。それが「音楽ドキュメンタリー」的な見方だと、下手に見えちゃう。あとは、撮影自体がおぼつかない部分も当然あったわけです。その撮影には僕と西久保さんと、元美学校の生徒で『ラブ キル キル』(04)を撮った西村(晋也)と、三人しか入ってないんですよ。ライターの持永(昌也)君が頭脳警察のファンで、僕らが撮影してるライブに来てたんですけど、たった三台のカメラを見て「まるで竹槍攻撃のようだ」と(笑)。普通ならカメラの台数を増やしてB29の絨毯爆撃のように撮るだろうと。そういう部分で一瞬ですけど、PANTAさん側との齟齬があったわけです。その後も、メンバーの人たちに「また来てるんだ」とか言われながら撮っていった結果、こういう映画になったんですね。信頼関係という点で一番印象的だったのは、PANTAさん、TOSHIさん、陽炎のメンバー全員を呼んで、三部作を五時間ぶっ通しで見せたときですね。これは僕たちにとって第一のハードルでした。「アーティスト」という人たちは全部背負ってるんですよ。俳優だと「監督がヘボだったから」と言うこともできるけど、アーティストはそういう逃げ道を作らない。その責任感が非常にあるので、PANTAさんとTOSHIさんが映画を見てダメだと言うことも覚悟しますよね。このカットを外してくれ、というのもありうるだろうなと。そのときに、お二人は一切何も言わなかったんですよ。それはやっぱり、ある信頼関係が生まれていたせいかなとは思いますね。

――この映画では、一貫して楽曲をきっちり聴かせますよね。最初からそういうプランだったんですか。音楽ドキュメンタリーといっても、ライブシーンをあそこまできっちり見せることはあまりないと思うんですが。

ステージ上のPANTAさんとTOSHIさんがカッコいいからですよ。あとは、一つの楽曲にライブにドラマがあるわけじゃないですか。途中、みんなとワーッと盛り上がることもあるし、そういう部分を摘む意識はなかった。それでもつなと思ったんです。

――その姿勢が一貫してることで、頭脳警察のお二人も輝いてるし、彼らと向き合ってる瀬々さんの覚悟も伝わってきて、すごく引き込まれました。ミュージックビデオ的な見せ方が多いなかで、今回のライブシーンの映像は「カット割り」があるというか、映像に作り手の息遣いが感じられて、僕にとってはむしろその「竹槍攻撃」が非常に良かったんです(笑)。

そうなったのは二つ理由があるんですよ。この映画は中盤から自主制作体制になってたんですね。当初はあるプロデューサーの方が入ってたんですけど、2007年に重信メイさんとTOSHIさんがレコーディングしている途中で、そのプロデューサーが降板された。最終的には、以前から相談していた石毛(栄典)さんのトランスフォーマーが製作という形で入ってくれたんですが、西部講堂の撮影が終わるまでは僕と須田さんの実費でやってたんです。それでカメラの台数を増やせない現実的な事情もあったわけですよ。もう一つは、小さいビデオカメラで撮ってることがあったと思います。ミュージックビデオを撮るようなデカいカメラと違って、ハンディカメラは被写体との距離感が近いというか、より個人的な対応になる。意地悪な視線がないのは、被写体に同化して撮ってるからなんですよね。それはドキュメンタリーとしてあまりよくないことだと思います。ただ、あの小さいカメラで撮るということは、小川さんたちのドキュメンタリーとは違って、撮影者自身の立ち位置というのがもう少し個的になってしまうんです。だから、普段の姿を知っているPANTAさんがステージに立ってる、その状況でPANTAさんをどう捉えるかというときに、楽曲も素晴らしいし、ステージ上で輝いてるわけだから、PANTAさんのアップを撮り続けてしまうカメラマンもいるわけです。

――歌舞伎町のキャバレーだった場所でライブするシーンがありますが、短い移動も入れつつ、カメラを動かさないようにしてるんだけど、時々ブレたりしますよね。ああいうところに作り手の緊張感というか、内面的なものが迸っている感じがして、こちらも興奮させられました。……で、今までのお話が事前に想像していた感じと違ったので、何を聞いたらいいか迷ってしまうんですが……。

想像していた感じってどういうことですか? もっと政治的な話にしたかった?

――そういう意識が強くあったのかなと思っていたので。

これは僕自身の好みですけど、70年代の政治運動とか、あの時代を良く言う人がいるじゃないですか。それは勘弁してほしいと思うんです。PANTAさんもTOSHIさんもそういう人ではないわけですよ。その時代に俺たちはいたぜ、と自慢する人ではない。基本的なプランとしては、現在進行形の映画にしたかったんですね。だから、その時代をノスタルジックに語りたくはないし、ことさらクローズアップしたくもない。それより、今を生きているバンドなんです、ということを伝えたかったんです。現在彼らはどうやって行動し、どうやって問題に対峙しているのか。そこに、批評家的な目線とか解釈的な文脈は入れたくなかったんですよ。

――先ほどの「デクノボウ」とも繋がってるんですかね。もう一つ意地悪な目線という話で言うと、PANTAさんが政治的な歌を歌っていた一方で、後年トヨタのCMでポップなメジャー系の歌を歌われたと。それが70年代のPANTAさんを知っている人たちからは……

反発があったんですよね。

――そういうところに対する意地悪な目線もないですよね。

だって、僕も『フライング☆ラビッツ』(08)とか『感染列島』(09)を撮ってるわけじゃないですか。トヨタとは違いますけど、そういうことをやりつつ、ドキュメンタリーを撮ってる。自分が同じようなことをしてるのに、あえてその質問はしないですよね。

――実はそのことについても今日、お伺いしたかったんです。僕にとって瀬々敬久という監督は、ある種の政治的な主題を一貫して描いてきた作家だという認識があるんですね。その監督さんが今『感染列島』や『フライング☆ラビッツ』などの大作を撮るようになって、作家的というより職人的に映画を撮られているなと感じてたんです。その流れのなかで、こういうわりと小さな、しかもドキュメンタリーの三部作をやろうとしたときに、メジャーの作品で抑えつけられていた作家的野心みたいなものが強く投影されたんじゃないのかなと。この場に来る前はそういう想像をしていたので、お話を伺っていたらフラットな感じで意外だったんですが……。

そこはフラットですよ。松江(哲明)君にもよく言われるんですね、「なんで(メジャーを)撮るんですか」「撮らないという選択肢はないんですか」と。でも、僕はピンク映画で出発してますよね。こういう言い方をするとそれは違うと言う人もいるとは思いますが、ピンク映画は女性の裸、セックスシーンがあったら何をやってもいい、というところから始まってるわけじゃないですか。そういう一般的にはマイナーな世界で映画を作っていた頃から、マイナー/メジャーという境界のない世の中にしたい、その変なボーダー意識を超えるんだという意識で作ってたんです。だから、メジャーの仕事を断る論理はないんですよ。ノーボーダーなんだから、あえてメジャーもやらないとダメなんです。

――そうやることにむしろ一貫性があると。

ええ、境界はないというところから始めたわけだから、やらない手はないんですよ。『感染列島』も作るけど、『ドキュメンタリー頭脳警察』も作りますよと。

――ただ、撮らないという選択肢以外にも、メジャー作品を撮っていくなかで、瀬々さんがピンク映画で表現されていたものを何らかの形でぶち込んでいくという闘い方もあるのかなと。そういう期待もあるんですが。

確かに、作り手としてそういう闘い方もあると思いますよ。ただ正直なところ、現時点ではなかなかそうはいかないところがありますよね。自分がそういう感じを求めても、そう事は運ばない。

――例えば、『フライング☆ラビッツ』のラストで、ラビッツが試合に負けて終わるじゃないですか。敗者となったメンバーたちを観客が称えて終わる、ああいうところは瀬々さんが意志を通してるのかなと思ったんですね。

詳しいことは覚えてないですけど、僕は負けて終わるほうがいいのではないかという立場にいて、そのなかで話し合いをしたと思います。ただ、ああいう作品は色んな人の意見が反映されるので、僕だけの意志ということはないんですよ。

――瀬々さんの思いだけでどうにかなる製作形態ではないということですか。

小さな映画って一軒の家を建てるようなものなんですよ。そこに住む人は一家族で、その人たちが喜んでくれるように作ればいい。ただ、大きい映画というのはビルディングを建てないといけないわけです。そこには利用する人がいっぱいいる。会社が入っているかもしれないし、上階は居住区になっているかもしれない。そうなると、利用する人は多様化しているわけだから、そういう人たちもある程度は満足させないといけないわけですね、僕自身のなかで上手くいってるかどうかはさて置いて。そういう発想の違いはどうしても出てくる。でも、作り手としてビルを作る面白さもあるんですよ。

――それは具体的に言うと……?

色んな人が入ってきますよね。それぞれは違う考え方を持っているし、違うキャラクターじゃないですか。でも、みんな悪い映画を作りたいとは思ってないんですよ。みんないい映画を作りたいと思ってる。何が「いい」のかという基準は色々あると思いますけど、作品としての素晴らしさをみんな求めてるわけじゃないですか。そういう集まりのなかで物事が進んでいく面白さが、それはそれであるんですよ。

――今、僕らが十年ぐらい前に追っかけていた監督さんたちが大きい映画を撮るようになっていて、かつては多彩な個性を発揮していた方たちが、いわゆる収まりのいい映画ばかりを作っているように見えてしまうんです。ただ、撮影所があった時代は大作のなかにも作家性みたいなものが発揮されていて、多様な作品が生まれてたんじゃないかなとも思うわけですね。今実際に最前線で映画を撮り続けている瀬々さんから見て、こういう考え方に対してどう思われますか。

それは、おっしゃる通りだと思いますよ。

――そうなんですか? ……でも、撮影所があった時代はプロデューサーが昔の助監督仲間だったり、多少ヤンチャなことをしても次に撮れる保証があったりしたわけですよね。撮影所がなくなって個々の作り手がフリーになったときに、一本一本が勝負だから無茶はできないとか、作家個人が強いられている負担が大きくなってるとか、そういう事情もあるんじゃないですか。

それはないと思いますよ。失敗したら次はないという発想は、僕自身はあまりないですね。自分を守ろうとして撮っているわけではないですから。大きな作品のなかで個性的な映画が出来ていないのなら、それは自分の責任だと思います。映画の監督ってプロ野球の監督とよく似てると思うんですよ。オーナーがいますよね。そして、監督がこういう野球をしたいんだという方針のもとに、コーチが集ってくる。そこにプレイヤーがいるわけですよ。オールジャパンにイチローが来たら、原監督はイチローに気を遣わないといけない。大スターが来たときの映画監督と同じじゃないですか(笑)。今の野村監督みたいに上とうまくいかなかったら切られる立場だけど、野村監督は自分の野球作りを完成させて、楽天をあそこまでの球団にしたのであって、システムがどうのこうのという問題じゃない。そういう意味でも、プロ野球の監督によく似てると思います。そのなかで、じゃあどうすればいいのかと言われると、僕も見当がつかないですね。

――今のお話とも関係してると思うんですが、以前、映芸本誌の「作品を語る言葉に望むこと」というアンケートに寄稿していただいたとき、瀬々さんがこう書かれてるんです。「『この映画はこの年齢の観客に来てもらいたい』『観客はこういう複雑な表現は分からない』。この〈観客〉という言葉に小生は弱い。動揺させられ、最初にあった狙いも変更せざるをえなくなる。だから今は、〈観客〉という言葉が出ると正直、怖い、怯える」と。この間、映芸の上映会で井土紀州さんの『百年の絶唱』(98)を上映したとき、トークのなかで「分かる/分からない」という問題が出たんですね。今、映画全体が「分かりやすさ」のほうへどんどん流れてるんじゃないかと。で、この「分かる/分からない」という問題について今の瀬々さんはどのようにお考えですか。

ものすごい質問が来たねえ(笑)。うーん……その原稿っていつ頃の話ですか。

――ちょうど一年ぐらい前ですね。

『フライング☆ラビッツ』を撮った後かもしれないな。

――今も瀬々さんのなかでこの問題は……。

ありますよ、それは。意識しますよね。

――今の監督さんたちはみんな、この問題に多かれ少なかれ直面していると思うんですが、現時点での瀬々さんの考えを聞かせてもらいたいなと。暫定的な答えでも構わないんですけど。

うーん……。

――上映会では、荒井さんが「俺の映画は会員制でいい」「百人のうち百人が分からなくても十人が分かればいい」と言っていて、井土さんは「観客に分かる、分からないということを考えすぎると、自分がなんで映画をやっているのか、その根本を見失う」というようなお話をされてたんですよ。

……今そういうことが気になるんですか。

――そうですね。今の映画を考えるうえでも重要なことだと思うんですが、今後、下の世代の人たちが映画を作っていくときにも、この問題はずっと居座り続けるんじゃないかと。なので、今最前線で映画を撮っている瀬々さんのような方が、どう考えているんだろうというのが知りたいというか。

大きい映画を作るときも自分のなかでは一生懸命やってるわけですよ。そこには色んな困難もあって、色んなところと闘わないといけないし、色んな人と話さないといけない。当然、自分の意志が通らないこともあるわけです。それを「通らなかったから負けた」とは思わないようにしてますね。自分の意思とは違う方向になっても、その方向性を認めたうえで、どういうやり口があるのかを考えて作ろうとは常にしています。そういう形で大作映画が出来たとき、それは全部を捨ててるわけじゃなくて、ある物作りの方向で結びついた結果なんですよ。完成した映画に対しては当然愛情を持ってますし、観客論を言われて直したところもありますけど、一人でも「良かった」「グッときた」と言ってくれる人と出会えるわけです。それを信じてやっている部分はありますね。ベストテンには興味がないといったらおかしいですけど、たった一人でもいいと言ってくれる人がいたら、それでいい。消極的な路線ですけど(笑)、そういう想いで作っている部分はあります。本当にちっぽけな支えですよね。それで、ヤフーレビューとかを見て絶望するわけですよ(笑)。

――瀬々さんほどの方でも気になるんですね。

気になりますよ! 最近、「作家性」ということにあまり興味がなくなったんですよね。そういう映画の語り方が自分のなかでピンと来なくなって。だから、『頭脳警察』に関しても個性を出して作ろうとはしてないんです。

――ある時代、瀬々さんと黒沢清さんのお二人が作家的な作家の代表格だったという印象があるんです。だから、今のお話は意外でした。

まあ、ピンク映画を十年やって『黒い下着の女 雷魚』(97)みたいな映画も作りました。ちょうどそれから十年経ちました。この十年はいわゆるマイナーもメジャーもやって、『感染列島』も『頭脳警察』も撮った2009年なんですけど、もう働けるのはあと十年ぐらいだと思ってるんですよ(笑)。次の十年は今までの十年とは違う取り組み方をしないといけないだろうと思ってますから、十年後には全く違うことを言っているかもしれないですね(笑)。

『ドキュメンタリー頭脳警察』

監督:瀬々敬久

プロデューサー:石毛栄典 企画:須田諭一

編集:今井俊裕 整音:有元賢二

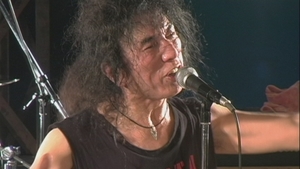

出演:PANTA TOSHI 菊池琢己 (guitar) 中谷宏道 (bass) 中山努(keyboards) 小柳 "CHERRY" 昌法 (drums) ほか

配給:トランスフォーマー

2009年 / カラー / 第1部:107分 / 第2部:103分 / 第3部:104分 / デジタル上映 / ステレオ /

(c) 2009 Transformer,Inc.

11月7日(土)シアターN渋谷にてロードショー

公式サイト http://brain-police-movie.com/

【公開記念イベント情報】 ※連日18:30の回上映後

11/7(土)重信メイ(ジャーナリスト)×瀬々敬久(『ドキュメンタリー 頭脳警察』監督)

11/8(日)足立正生(映画監督)×瀬々敬久 司会:平沢剛(映画研究家)

11/9(月)井土紀州(映画監督)×瀬々敬久 司会:平澤竹識(映画芸術編集部)

11/10(火)PANTA×日野研二(THE BACILLUS BRAIN)×仲野茂(SDR,exアナーキー)