ホラーのジャンルで数多くの映画やオリジナルビデオ作品を発表してきた白石晃士監督が、ガンダーラ映画祭などで知られるイメージリングスのしまだゆきやすプロデューサー(※過去のインタビュー)と組んで撮り上げた新作『オカルト』が3月21日(土)から渋谷のユーロスペースで公開されます。心霊ビデオの仕事でプロとしてのキャリアをスタートさせた白石監督は、ホラー映画に欠くべからざる恐怖を追求しながらも、フェイクドキュメンタリーとしての精度を高めることによって、独自の話法を確立しつつあるのかもしれません。作家を悪ノリさせることが仕事だと語るしまだプロデューサーと組んだ本作では、そんな白石監督の作家性がいかんなく発揮されています。

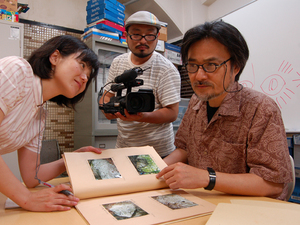

『オカルト』で前人未踏の禁断領域に踏み込んだ、白石監督としまだプロデューサーのお二人にお話を伺いました。

(取材・構成:平澤竹識)

――『呪怨』シリーズ以降、ホラーのジャンルは飽和状態で新しいものは出てこないだろうと思い込んでたんですが、今回『オカルト』を拝見させてもらって、スゴイことになってるなぁと思いました。後から『ノロイ』(05)も観たんですけど、フェイクドキュメンタリーというか心霊ビデオ形式のホラーとしてはあの時点で相当の水準に到達されていたんだなと。『オカルト』はさらに遠くまで行ってますよね。プロデューサーであるしまださんの示唆がどの程度反映されているのかということも伺いたい点ではあるんですが、まずは白石さんが映画を撮り始めるきっかけは何だったのかという話から聞かせてもらえますか。

白石 子供の頃から映画は好きで、最初にハマッた作品はたぶん『ジョーズ』(75)だったと思います。小学生の頃にテレビで観て、録画したビデオを繰り返し観たりしていて、そのうち劇場にも足を運ぶようになったんです。当時はSFとかホラーっぽいものが好きで、『ターミネーター』(84)や『死霊のはらわた』(84)、『遊星からの物体X』(82)辺りの作品に惹かれてました。

小学生の頃は特殊メイクをやる人になりたいと思ってたんです。そこから映画に入っていって、今挙げたような作品に感銘を受けたんですね。そうすると、特殊メイクとは違う、映画の根本的な部分に目が行くようになって、監督という仕事にも興味を持ち始めたという流れで、中学生ぐらいのときにはもう自分で作ってみたいなぁと思ってましたね。たぶん『死霊のはらわた』が一番大きかったと思います。どうも低予算で作られたらしいという話を耳にして、がんばったらおれにも作れるんかなぁと。

――実際、自分で映画を撮られたのはいつ頃だったんですか。

白石 高校2年生の時に学芸会みたいな行事があって、そのときに20分ぐらいのビデオ作品を作ったのが最初ですね。今から考えるとそれもホラーテイストの作品で、クラスの仲良し3人組の1人が売店に突然現れた大男、これは霊的な存在なんですけど、その男に殴られる事件が起きて、その化け物をやつけるために超能力を持ったクラスメイトと協力して戦うという(笑)、冒険活劇ホラーっぽい内容でした。厳密には心霊テイストじゃないんですよね、単に迷彩服を着た大男を出して、「こいつは何かの化け物だ!」と言い切ってるだけなんで(笑)。

――当初から、ホラーやオカルト的なものに対する興味を持ってたんですね。

白石 そういうことになりますね。その後、大学の映画研究部で撮った作品には全然ホラーテイストなものはなかったんです。高校生のときに北野武監督の映画を観て、そのバイオレンス描写にすごく衝撃を受けたりして、バイオレンス映画のほうに走ったというところがあって。でも、一番最初に作ったのはたしかに「異世界もの」に近い作品でした。

――一回りして今、原点に戻ってきたような感じなんですね。

白石 運の巡り合わせなのか、パル企画で心霊ビデオの仕事をするようになって、その流れで仕事が続いて今に至ってるというか。それは本当に偶然なんですけど、結果的に自分の興味のあることはやれてますね。

心霊ビデオの仕事をやるようになったのは松江哲明君から話をもらったからなんですけど、そのときはやっぱり迷いました。心霊ドキュメンタリーを撮ること自体にそんなに興味はなかったんで。ただ、仕事としてお金がもらえるということと、映像作品として形に残るということの魅力が大きくて、30秒ぐらい迷って引き受けた記憶がありますね。

――30秒ですか(笑)。『アヒルと鴨のコインロッカー』(07)や『チームバチスタの栄光』(08)を撮られている中村義洋監督もかつてはパル企画で心霊ビデオを撮られていましたよね。その仕事を引き受けたことで交友関係も広がったんじゃないですか。

白石 そうですね、まず高橋洋さんが僕の心霊ビデオをご覧になって、一瀬隆重さんに「こんな人がいるよ」と勧めてくださったそうで、その後、中村さんを介して一瀬さんからコンタクトがあったんです。それが『ノロイ』に繋がったので、結局あそこで築いた人間関係と作品からいろんなものが生まれているという面はありますね。

たぶん松江君から声がかからなかったら心霊ビデオの仕事もやっていなかったと思いますし、そしたらホラーの仕事もやってなかったかもしれない。だから、心霊ビデオの仕事がなかったら、この『オカルト』という作品も作ってないですよね。

――海外ではフェイクドキュメンタリー的なホラーというと、まず『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(98)のような作品があり、最近では『クローバーフィールド/HAKAISHA』(08)のように洗練された作品も生まれています。でも、心霊ドキュメンタリーのカメラが様々な怪奇現象に遭遇する心霊ビデオ形式のホラーはおそらく日本映画独自の話法ですよね。そういう流れの中で『ノロイ』や『オカルト』のような作品が出てきたことは事件だと思うんですが、今回の『オカルト』は『ノロイ』とは一味も二味も違っています。この作品を作り始めるとき、しまださんとの間でどんな方向性を決めていたんでしょうか。

白石 そもそもの依頼は、ホラーものでフェイクドキュメンタリーの作品をやってほしいという内容でした。心霊ビデオや『ノロイ』のような作品は「本当のことを見せる」という前提で制作されているわけですが、そこにはフィクションの枠組み、フィクション的な面白さは持ち込めない。だから、フェイクドキュメンタリーをやるんだったら、『クローバーフィールド』や『REC/レック』(08)みたいに“ドキュメンタリーのように見せるフィクション”の作りを使おうと。フィクションとしての面白さを追求しないとフェイクドキュメンタリーとしても面白くないんじゃないかなと思ったんですね。心霊ビデオと同じようなことをやっても、「どうせ作り物なんだからいろいろやればいいじゃん」と思ってしまう。だから、せっかくやるんだったら大嘘をつきましょうという思いがまずありました。

プロデューサーのしまださんからも、今回の企画は低予算だけど自由度が高いから、メジャーではやれないようなトンデモナイことを是非やりすぎてくれと言われまして(笑)、やりたかったことを思いっ切りやったわけですね。だから、ホラーというジャンルはあまり考えませんでした。入口はホラーっぽく見せて、フェイクドキュメンタリーという枠は崩さない。企画の趣旨は踏まえたうえでやりたいことをやらせてもらおうと。

――実際トンデモナイ映画になっていると思います(笑)。相当ヤバい感じがあって、面白いと言うことが憚られるような面白さですね。

しまだ 『オカルト』を観た人のなかに真顔で「こんなの作っていいんですか?」「これ、公開しちゃって大丈夫なんですか? ヤバいですよ」と言う方がいるんですね。でも僕らは「え?!」となってしまって、何がヤバいのかピンとこない(笑)。だから、平澤さんがこれを観て感じたヤバさが何なのか逆に聞いてみたいんですけど。

――一つは、フェイクドキュメンタリーという形式を使って、徹底的にリアリティーを追求しておきながら、最後にそれを全部ひっくり返してしまう語り口のヤバさがあると思います。あとは、クライマックスの惨劇にあるような描写のヤバさ、どちらも商業作品が自主規制しているタブーを冒している印象がありました。そういう意味では、最初に決めていた作品の方向性がきっちり映画に反映されてるんじゃないですかね。

白石 結局、クライマックスにあるような行為を真似するような人が出てきたらヤバいんじゃないかという言う方がいるんですよね。でも、ああいうことを考えてる人は無数にいると思うし、映画を観たから実行するという人はいないんじゃないかと思うんですよ。どちらかと言うと、映画を観たらやめるんじゃないかと。

特に思春期なんて、誰でも人を殺したいという気持ちを持ったりすると思うんですね。僕自身もそう思っていた時期があって、自分の気持ちに近い復讐劇であるとか、理由の分からない苛立ちを過激な行為に仮託するような映画であるとか、そういうものに感動して自分の気持ちが昇華されてきた経験がありました。だから、映画を作る行為もそうですけど、映画を観る行為にもそういう浄化作用があるんじゃないかなと思ってるんです。

――先ほど、フィクションとしての面白さを追求しないと、フェイクドキュメンタリーとしても面白くならないという話がありましたけど、それと今の話は関係してますか。現実では起こりえない出来事を描くのも映画の面白さの一つだという考えを持たれているのかと思ったんですが。

白石 たとえば『ゆきゆきて、神軍』(87)というドキュメンタリー映画では、被写体の奥崎(謙三)さんが取材対象者に殴りかかる場面がクライマックスになってますよね。でも実際のところ、奥崎さんは原(一男)監督に「人を殺しに行くから、それを撮れ」という話をしていたわけです。そのとき、原さんは一瞬心が動いたけれども、それをやったら犯罪じゃないかと思ったと本の中で書かれてて、当然そういう場面の撮影はしていない。でも、それを映画として捉えたときに、やっぱりその場面を撮ったほうが面白いなと思っちゃうわけですよね。一本の映画として見たら、それがクライマックスじゃないか、それを撮らないでどうするのと思ってしまう。でも、現実を切り取っている以上は撮れるわけがない、というか撮ったら公開できなくなりますから(笑)。じゃあ、それをフィクションで作っちゃえばいいんじゃないかと思うんです。『オカルト』の渋谷のシーンなんかはそういう気持ちで撮ってます。フィクションの中だったら、取材者が犯罪行為に同行しても犯罪じゃない。それが倫理に触れるという人はいるかもしれないけど、犯罪行為ではないわけですから。

その辺は初めて観たフェイクドキュメンタリーの『ありふれた事件』(92)という作品に影響を受けてます。それは人を殺してお金を奪って生活している男がいて、その彼を取材するドキュメンタリーという構成だったんですけど、そのスタンスはすごい自由に映ったんですよね。もちろん、現実にそんなことをしたら公開できないんですけど、その作品がフィクションであるからこそ、殺人現場も生々しいし、かつ演出的に面白くできている。何より面白くて臨場感のある映画になっていたんで、僕としても面白いならやっちゃったらいいじゃんという気持ちになったところがあるんですけど。

――フェイクドキュメンタリーの手法を使ったほうが、自分の語りたいことをダイレクトに描けるという感覚を持たれているわけですか。

白石 そうですね、カット割りをして普通に撮っていく劇映画のスタイルっていうのは、未だに少し不自由さがまとわりつく感じがあります。なぜかは分からないんですけど、グルーヴ感が出ない。それは自主映画を撮っている頃からそうなんです。でも、自主映画で初めてフェイクドキュメンタリーを撮った時にそれがなかったんですよね。初めて画の中の人たちが活き活きとして、本当にその場にいる人だと感じられた。それはフェイクドキュメンタリーを作るたびに思うことなんですが、逆に劇映画を作るたびに「なんでこんな風になっちゃうかな」と思うところが少し出てくるんですよね。

フェイクドキュメンタリーにも当然フェイクドキュメンタリーゆえの不自由さはあるんですね。カメラが回っている必然性が必要になるとか、そういう枷は出てくるんですけど、グルーヴ感とか映っている人たちの活き活きとした感じという点では劇映画のスタイルでは出せないものが出せるんです。単に長廻しをしているせいなのかなと思うんですけど、なんでそうなっちゃうのか分からない。同じように撮ってるつもりなんですけどね。だから、自分に合った手法なのかなとは思うんですけど、まだ分析はできてないですね。

――『オカルト』と同時に公開される『テケテケ』二部作は劇映画のスタイルで撮影された作品ですけど、たしかに『オカルト』のほうが監督の独自性が色濃く出ているように感じました。『テケテケ』のほうは語り口も描写も「Jホラー」の文脈に回収されてしまうきらいがあると思うんです。

とにかく白石監督のフェイクドキュメンタリーは技術的に洗練されていますよね。普段これがリアルだと思っている映像がいかに作られたものであるかを意識せざるをえないほど「リアル」に見えます。被写体がカメラやカメラマンに目線を送ったりする動作とか、あえてリップシンクを外したカットを紛れ込ませる編集とか、白石さんの中でかなり方法論が確立されているように見えたんですが、その辺りについてはいかがですか。

白石 単純に「自分はドキュメンタリーを撮っているんだ」という意識で撮った素材なんですよ。だから、ワンシーンは基本的に長廻しで撮ってます。普通のテレビの取材でもドキュメンタリー映画でも、あそこのアップを撮ってなかったから編集でうまく繋ぐために「もうちょっと何か話しといてもらえませんか」と後から寄りの画を撮ったりすると思うんです。それと同じように、僕も取材という形でカメラを廻しておいて、終わってから「じゃあ、もうちょっと何か話しててください」と言って寄りを撮ってみたりとかするんですね。あと、カメラを廻しながら自分も出演者の1人になってしまうので、そこは自然にカメラを向けているとしか言いようがないんですけど。

――細部をリアルに作り込むというよりも、リアルな「場」を設定してそこに監督自身が入り込んでいくというほうが近いんですかね。

白石 そうですね。『オカルト』の現場は心霊ビデオと同じように、映像の中に映っている人たちしかその場にいないんです。監督の僕がカメラを廻して、助監督の栗林忍さんが取材者として映ってもいるんで。あとはもう映ってる出演者の方しか現場にいないという状況が9.5割ぐらいでしたから、出演者の方もわれわれ撮る側も本当のドキュメンタリーを作っているような気持ちになれるというところはあったかもしれないですね。機材の面でも本当のドキュメンタリーのスタイルで撮ってますから。

そういう貧相な現場を逆手にとって、ある種ゴージャスに見える画にできちゃうっていうのが低予算のフェイクドキュメンタリーの強みだと思うんで、それを最大限に生かしたわけですね。逆に、同じ予算で劇映画スタイルのホラーものを撮ってくれと言われたら、非常にクオリティーの低い作品しか出来ない。この手法だったら、出ている人が活き活きとしていて、かつ撮影場所にリアリティーがあれば世界観も活き活きしてくるっていうのは、今まで撮ってきた経験で分かっていたんです。

――シナリオはどういう形になっているんでしょうか。

白石 シナリオにはセリフも含めて全部書いてあります。ただ、役者さんには「これは原型です」という言い方でお渡しするので、それを崩しながらセリフを言ってもらうという感じですね。だから、人によっては台本を見せないほうがいい役者さんもいると思うんですけど、今回は達者な人が多かったので、「こういうことを言ってください」と伝えたうえで自然にやってもらうことができました。

――でも、脚本があって演じているのが俳優さんだと、いくら「自然にやってください」と言っても、その方が身に着けてしまった芝居の型のようなものを取るのは難しかったんじゃないですか。『オカルト』に出ている方の演技にはそういう「クサさ」がほとんど感じられなかったのですが。

白石 それは、そういう演技ができる人を選んでるというだけだと思います。どうやってもできない人もやっぱりいますし。

今回の現場では栗林さんが役者さんに質問をして、シナリオにあるようなセリフを引き出すようなやり取りもしてたんです。シナリオのセリフが言いにくくて出てこなかったりすることがあるんですけど、そういう時には出てくるように彼女から質問してあげたり。僕自身も劇中の演出家としてその場にいるわけですから、何か気になることがあったらその場で質問していました。それに、もしセリフが言えなくても、その場で考えてもらったら、実際にそれは考えているわけですから、演技の範疇なんだけれども「本物の」リアクションなんですね。その表情を撮れるだけでもいいことなんですよ。

出演者の方も、自分で順番を変えて喋ったり、新しいことを付け加えて言ってくれたりします。もし、そういうことができない人が出ていたらきっと散々な出来になっていたと思いますね。黒沢清さんはすごかったですよ。僕からは何も言うことがないという感じで演じていただきました。カメラ越しに聞きながら「これ、ほんとなんじゃないかなぁ」と思うぐらいの説得力がありましたね(笑)。

――主演の宇野祥平さんは前田弘二監督の常連俳優ですし、東美伽さんは『ラザロ-LAZARUS-』(07)の主演女優ですよね。ホリケン。さんも山田広野監督の映画によく出ている方ですし、『オカルト』には自主映画の世界で活躍されている役者さんが多く出演している印象があったんですが、キャスティングはどのように進められたんですか。

白石 宇野君は、僕が前田君の作品を観て彼しかいないなと思って、しまださんを介してオファーしました。シナリオも当て書きで、役名も「江野祥平」にしたりして、絶対断らせないぞと(笑)。東さんもしまださん経由でお願いしたんですけど、花くまゆうさくさんがガンダーラ映画祭で撮った『人間爆発』(08)にチラッと出ていて、そのチラッとでわりと印象に残っていたんです。それで、しまださんから「あの人だよ」と教えていただいたときに、あの人なら大丈夫だろうと。ホリケン。さんは自主映画時代からの知り合いで、フェイクドキュメンタリー的な作品に出ていたときの演技がとても良かったんですね。それから意外なところで言うと、近藤公園君は、彼が『ウォーターボーイズ』(01)に出演した時に僕がメイキングを担当してたんです。その時にちょっと知り合いにはなっていて、『オカルト』を撮る前に飲む機会があったので何となく彼の存在が念頭にあって、それでお願いしてみたんですけど、もしかしたらまだ完成した作品を観ていないかもしれません。こんな作品になってることは知らないかもしれないですね(笑)。

しまだ あと、往年の自主映画界のアイドルも出演してますよね(笑)。

白石 助監督の栗林さんは90年代の後半に「イチゴちゃん」と呼ばれていて、自主映画の監督兼俳優として活躍していた時期があるんですよ。

しまだ 松梨智子さんが『映画監督になる方法』(05)という映画の中で「イチゴちゃん」というキャラクターを使ってますけど、その元ネタ。

白石 僕は心霊ビデオの仕事をしているとき実際に手伝ってもらってたんですね。そのときも彼女はスタッフとして出演もしていて、献身的に働いてくれるし、勘のいい人だということも分かっていたので、今回もスタッフ兼出演者としてやってもらいました。

――他にも、ピンク映画の監督であり女優の吉行由実さん、AV監督の高槻彰さんが出演されています。

白石 吉行さんは演技が達者な方だということは知っていたんですけど、ガンダーラ映画祭で作った作品とかを観せていただいて、秘めた狂気を持っている方だなと(笑)。普段はしっとりした印象なんですけど、飲みの席とかで話していても、ちょっとした目つきにやはり狂気が宿ってるんですね。そういう方が好きなので、ぜひ吉行さんにやっていただきたいなと思ってお願いしました。高槻さんは一時代を成したAV界の巨匠で、今は会社の代表をしてるんですけど、高槻さんに関してはしまださんから勧めてもらいました。

――すごいハマり役でしたね。本物のプロデューサーなのかと思いました。

白石 役者さんだったら絶対ああいう風にはできないと思いますね。役者さんだと、自分をどう見せるかというところが仕事でもあるので“引いた存在”でいるのが難しい。高槻さんの場合は、決して前に出てこないからリアリティーがあるんだと思います。

高槻さんが以前撮ったビデオ作品をしまださんから観せてもらったんですね。AVはドキュメンタリーな作品が多いですし、僕が観た高槻さんの作品もドキュメンタリーだったんですけど、こういう風に撮ってる人は今回のような作り方の現場が分かってるだろうと。分かっている人は現場でどういう風に立ち回ればいいか、どういうことを言えばいいかということを自分で考えられる。だから、この人なら間違いないだろうということで高槻さんにお願いしたんです。これはもう、ずばりハマっていたと思います。実際、高槻さん自身が会社の社長をやられてますし、プロデューサーや監督もしているので、本物を呼んでいるということに近いんですけど、そのままやっていただけたのが功を奏したというか。

――監督ご自身が出演もするというのは、どういう経緯で決まったんですか。

白石 これは単純に、誰かにやらせて撮影していたら時間がかかるという理由です。当然カメラを回す人が演出的な立場も取らなきゃいけないので、自分がやったほうが早いし、お金もかからない。自分で見てると「あちゃ~」と思うところもあるんですよ。切羽詰ったときに撮ったところとかはやっぱりちょっと変なことになってるんです。そういうのを見ると、自分が出るべきではないと思うんですけど、こういう規模での作品なので自分が出演するのを利用するしかない。まぁ、昔作った自主映画も自分でカメラを回しながら監督して出演しているというフェイクドキュメンタリーでしたし、心霊ビデオの仕事でも僕が演出しながらカメラを回していたわけなんで、慣れてるといえば慣れてるんですよね。

――でも、ここまで洗練されたフェイクドキュメンタリーの手法を体得している方は他にいないんじゃないでしょうか。

白石 僕自身は荒削りだと思ってるんですけどね。

しまだ プロデューサーの立場から言うと、編集にあれだけ時間をかけといて「荒削り」もないだろうと。いったいどの口が言ってんだろうと思いますけどね(笑)。

白石 たしかに編集とか仕上げは緻密にというか、しつこくやります。

――この映画にも出演されている黒沢清監督が、ワンショットのドキュメント性について本のなかで語られていたんですね。全体としては作り物でも、個々のショットは実際に起きた出来事のドキュメンタリーで、だからこそあるアクションをワンショットで撮ることが大事なんだ、それが映画の力になるんだというようなことを言ってるんです。白石さんの映画でも何かが起こる瞬間は結構ワンショットで撮られていた印象があるんですが、そういうことは意識されていますか。

白石 別々に撮ったりしてるところも多いんですけど、ワンカット感というのは大事にしています。一番意識したのは、夜の西新宿で江野祥平が酔っ払ってゲロ吐いて、そのとき上空に何かが見えるというくだりがありますよね。あそこは途中、上空に浮かんでいたものが消えるところまではワンカットに見えるような繋ぎにしています。それはやっぱりワンカットのなかで連続して出来事が起きる、その臨場感を出したいという理由に尽きるんですけど。特にフェイクドキュメンタリーですから、ジャンプカットがあったり、他のカットが入ってきたりすると、そこはもう編集しました、手が入っています、という演出になってしまう。だから、連続して見せなければいけないところはワンカットで、臨場感を持続しなければいけないところはワンカットでということは心がけてます。

――この映画ではとにかくカメラが絶妙の「芝居」をしています。見せるべきものは見せなくちゃいけないし、画面を揺らせばいいというものではないですよね。そこにも何か方法論のようなものがあるんでしょうか。

白石 技術的な面でいうと、僕は劇中では上手く撮ろうとする演出家なはずですから、実際なるべくきれいに撮ろうとするわけですね。観ている人に注視してほしいものがあったら当然そっちにカメラを向けるし、これを逃してはならないという瞬間になったらカメラを向けるしっていう、撮影者としては当然のことを実際に一生懸命やってるということにすぎないんです(笑)。そういう意味では、本当に「芝居」をしてるんですよ。慌てて逃げているという場面でもない限り、その場ではなるべく揺れないようにはしてますし、分かりやすく撮るようにも心がけてます。ただスタンスとして、これは超予算のドキュメンタリーという設定なんだと、本当にカメラと自分とスタッフ1人しかいないんだという気持ちでやってますから、手持ちで撮るというところはほぼ一貫してますね。

――本物らしい画を狙って撮るというわけではなく、劇中で白石さんが演じている監督の立場になりきって撮っているだけだと。

白石 そうですね。ただ、無造作にポンとカメラを置いて、ここまで広くは撮れないだろうと思うところは計算したり、カットを割ったりして、被写体が入るような工夫はするわけなんですけど。

――白石さんの作品には、ホラー映画という枠組みのなかでも、きちんと「今」が表現されていると思います。『オカルト』でも江野祥平はネットカフェ難民のフリーターに設定されていますし、あのナイーブな反面、変に厚かましいキャラクターにもすごく今を感じました。

白石 江野祥平のキャラクターは好きだから出したという以外に理由はないんですけど(笑)、『オカルト』に関しては撮影している最中、2008年の風景や出来事などを利用して、それを映画のクオリティーに繋げようということはかなり意識していました。

――戦略として、「今」を映画のなかに最大限取り入れていこうと。

白石 だから、漫画喫茶は本当に今の漫画喫茶を映さなければいけないと思ったし、歌舞伎町の姿についても同じように考えてました。もしかしたら思いがけない本物らしさが撮れるかもしれないと思って、歌舞伎町のマクドナルドで早朝の場面がありますが、あれは設定通り早朝に撮影してるんですよ。早朝ならではのマックの雰囲気があるんじゃないかと思ったからなんですけど、あんまり変わんなかったですね(笑)、画面にそれほどお客さんを入れるわけにもいかないですし。ただ、それぐらい本物を撮ろうと心がけてはいたんですよね。

――ストリート感というか、街が生きている感じは随所に出ていたんじゃないでしょうか。基本的にエキストラも使ってないわけですよね。

白石 そうですね、こういう作品だからやれたところもあると思います。テレビなんかだと、街中の映像は放映時にボカシをかけたりしますからね。でも、昔のニュース映像とかに映っている何気ない街中のワンカットが、今見るとものすごく時代のリアリティーを感じさせたりするじゃないですか。ボカシなんてかけたら、髪形とかメイクの感じとか服装とかが見えなくなっちゃうんで、そういうのはやっぱりもったいない。だから、なるべく見せたいなという気持ちで、できる限り歩いている人たちを映り込ませて撮ろうとはしてました。これはメジャーの作品だったらやれないことですけど。

――最初のほうで、東さんが殺人事件の起きた橋の上で話している場面がありますよね。あそこで東さんのすぐ後ろにカップルが来て欄干から下を覗き込んだりするじゃないですか。あの二人は仕込みなんですか。

白石 あれは偶然です。

――ああいうところで俄然、画面が活き活きしてきますよね。

白石 絶対ああいう良いところが撮れちゃうんですよ。それもあって、人が多い場所でもどんどん撮ってるんですけど。周りにいる普通の人もカメラがあると無意識のうちに高揚して、カメラに映ろうとしちゃったりするんですよね。だから、あの2人ももしかしたらカメラを意識してたのかもしれない。そういうハプニングを期待してるようなところもあります。

――渋谷のスクランブル交差点の上空にカラスの大群が飛んでくるところでも、通行人の人たちがみんな空を見上げるじゃないですか。ああいうリアクションがあるだけでも、その状況の不気味さがよりはっきりと伝わってきますね。

白石 ああいう撮影も劇映画のスタイルで、がっちりカメラを構えていたら絶対に撮れないですから。カメラ1つで闘おうとしている『オカルト』みたいな作品だからこそやれることなんですよね。あれはうまくいくという確証が何もなかったんです。普段あれをやってるChim↑Pomさんも109の辺りまでしかカラスを呼んだことがなくて、そこから先は信号の問題もあるからムリだろうとおっしゃってたそうなんですね。でも僕は交差点のところまで呼びたかったんで、ぶっつけ本番でやるしかない。それでやってみたら、あれだけは集まったという感じで。

――『オカルト』には随所に笑いの要素が散りばめられてますよね。ラストのほうはもう畳み掛けてくる感じでしたけど。僕はラストのCGカットで石井輝男監督の『恐怖奇形人間』(69)を思い出して、『オカルト』のタイトルが「カルト」とのダブルミーニングなんじゃないかと深読みしてしまったんですが(笑)。

白石 それは全然意識してませんでしたね(笑)。

――カルトと言うと誤解を与えるかもしれないですけど、緻密に「リアル」を作り込んできたのに、最後に全部ひっくりかえして、ここまで飛躍しちゃうんだなぁという感動があったんです。

白石 まぁ、好きにやったら、ああいうことになってしまったという感じですかね。あの部分はいらないんじゃないかという意見もあるんですよ。ただ、それだと作品のなかで起きた出来事を物語として全然回収していない。それと、江野の行く末をちゃんと見せなきゃいけないという意識が強かったですね。

――渋谷の惨劇に対する作り手の責任として、ということですよね。

白石 要するに、みんなこれを真似しなよ、みたいな映画にはしたくなかったんですね。自分がシリアスに落ち込んでいて、なんかトンデモナイことをしでかしてやろうと思っている人がいたとして、そういう自分を客観的に見て笑い飛ばしちゃうぐらいのパワーが生まれたら、その人はそんなことはやらないと思うんですよ。だから『オカルト』にはそういうパワーを込めたいという思いもあったし、実際、誰かをぶっ飛ばしたいなんていう思いも笑い飛ばせるぐらいの気持ちになれる作品になったんじゃないかと思ってます。

あとは、フェイクドキュメンタリーの手法として『クローバーフィールド』でも『REC』でもやってないところまでやってやるぞという気持ちが撮影終盤に起きてきて、ラストがああいう表現になったという経緯もありました。予定では、あの世界を大真面目に作ろうと思ってたんですよ。もっと作り込んだ映像にしようと思ってたんですけど、さすがに超低予算でリアリティーを追求するには限界があって、それだったらこういう作品だからこその勝算のあるやり方でいこうと。

――最後に、今後、撮りたい企画とかあったら教えてもらえますか。

白石 同じところで進めている企画がありまして、それは同じくらいの規模のフェイクドキュメンタリーもので、今度はホラーではなくバイオレンス系の企画です。

しまだ それも僕がプロデューサーなんです。話が前後しますけど、白石君が学生時代に初めて撮ったフェイクドキュメンタリーが『暴力人間』(97)という作品で、僕にとっての白石君のイメージっていうのは『暴力人間』に集約されるんですね。僕が昔『暴力人間』を観たときに、これはすごく面白いと思って、イメージリングスの上映会で上映したんです。そのときにたまたま松江君が観に来ていて、この人はすごい!ってことになって、白石君をパル企画に紹介するきっかけになった。だから、全ての発端は『暴力人間』なんですよ。

――松江さんとは以前から知り合いだったわけではないんですね。

白石 そのときのイメージリングスの上映会で初めて会いましたね。

しまだ 『オカルト』の企画も元々はメーカーさんからホラーをやってくれという話だったんですけど、僕が白石君に話をした時に、僕も白石君もそれほどホラーに思い入れがあるわけじゃない、でも仕事としてジャンル映画をやらなきゃいけない、で、ホラーをやるっていうよりも『暴力人間』をやろうよって話になったんですね、『暴力人間』をホラーテイストでやろうと。それで今回、『オカルト』は『オカルト』として独立して良いものができたと思うんですけど、僕の中でもうちょっと完璧に『暴力人間』をリメイクしたい、もう一回やりたいという気持ちがあって。そこで、次回作として監督が賛同してくれたということなんです。

白石 だから次は本当に『暴力人間』のリメイクをやると。

しまだ 『バットマン』が『バットマン ビギンズ』としてリニューアルされるような感じです(笑)。

白石 それを今いろいろ考えているところです。

しまだ 面白いのが、『オカルト』の話が初めて公に出たのが映芸のウェブだったんですよ。で、「次は『暴力人間』です」という話が映芸のウェブに出たら、またもやスクープになるという(笑)。

――それは次も取材させてもらわないと(笑)。『暴力人間 ビギンズ』にも期待しています。

『オカルト』

監督・脚本・撮影・編集:白石晃士

プロデューサー:しまだゆきやす、山本正

(C)2009イメージリングス

公式サイト:http://www.occult-movie.com/

3月21日(土)よりユーロスペースにてレイトショー

『テケテケ』『テケテケ2』

監督:白石晃士

脚本:秋本健樹

出演:『テケテケ』大島優子、山崎真実/『テケテケ2』岩田さゆり、仲村みう ほか

(C)2009アートポート

公式サイト:http://www.artport.co.jp/movie/teketeke/

3月21日(土)よりキネカ大森にてロードショー