2006年は邦画の興行収入が約1079億円となり、21年ぶりに洋画の興行収入を上回りました。また、国内の映画館数も3000スクリーンを超え、映画の公開本数は過去最多の821本に達しています。こうした状況から、多くのメディアが日本映画界の活況を伝えましたが、実際のところ、映画を取り巻く状況は以前よりも好転しているのでしょうか。

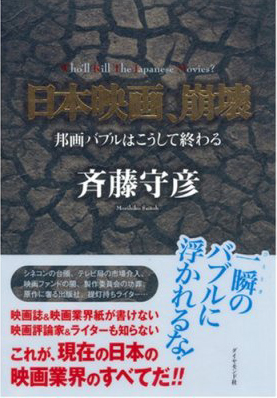

今年10月に出版された「日本映画、崩壊 ~邦画バブルはこうして終わる~」(ダイヤモンド社)は様々なデータや見聞をもとに日本映画(界)を多角的に分析し、現在の活況が“バブル”的な危険をはらんでいることを指摘しています。本のなかで書かれている日本映画界の実情と問題点について、著者の斉藤守彦さんに訊いてみました。

――あとがきによると、この本の仮タイトルは「日本映画が跋扈する」だったそうですね。それが「日本映画、崩壊」に変わったのはどうしてだったんでしょうか。

去年の夏に『ゲド戦記』や『日本沈没』といった作品が軒並みヒットしましたが、日本映画で興行収入が60億、70億に達する作品が出てくるという状況はこれまでなかったことなんです。これはすごいなぁと思っていたんですけど、そこで配給会社がなにをしたかというと、その戦略が見えなかった。そういう状況が、いわゆる邦画バブルのバブルたるゆえんだと考えたんですね。「日本映画、崩壊」というタイトルはそんな認識から生まれたものなんです。今も先週から『三丁目の夕日』の続編と『恋空』が公開されましたけど、『恋空』はケータイ小説が原作の、そんなにお金のかかってる映画でもないのに、予想を大幅に上回るヒットを記録している。業界紙の記者をやっていたころから、予想を下回ることはたくさんあっても、予想以上に当たった映画はほとんどなかったんですよ。ところが去年、今年あたりは予想を大幅に上回ってヒットする日本映画がどんどん出てきた。これはほんとに信じられない状況で、その理由を誰に訊いても答えられない。だから、自分なりに仮説を組み立てて、この状況を分析してみようとしたのがこの本なんですね。

――斉藤さんは1スクリーン当たりの興行収入、パー・スクリーン・アベレージ(PSA)という数字に注目して、現状を読み解こうとしていますね。

ただ、PSAというのは年間興行収入をスクリーン数で割って出す、いわゆる計算上の数字で、期末試験の平均点と同じなんですよ。だから、1996年のPSAが8143万円なのに対して2006年が6627万円であっても、総じて映画館の収入が下がったというわけではないんです。1スクリーン当たり年間1億円以上稼いでるところもあれば、もっと低いところもある。そのへんのところが誤解されやすくて、そういうつもりでこの数値を出したんじゃないんだけどなっていう気持ちはあるんですよね。

――でも、PSAという数値を知ると、単純に多くのスクリーンで公開することによって興行収入を押し上げている構造がよくわかりますよね。

そういうふうに見てもらえると嬉しいですけどね。

――そんな構造とも絡んで、斉藤さんは配給・興行網を実質的に支配している邦画三社(東宝、東映、松竹)のことを批判されていますね。

邦画三社は配給と興行を支配しながら製作だけをやってない。一番お金がかかって、一番リスクの高いところはやらずに、できあがったものの配給と興行だけをやり、その流通から上がるマージンは自分たちが最初に持っていくということをやってるわけです。配給と興行は売り手と買い手の関係ですから、これを同じ会社がやってるのはおかしい。だから本のなかでは出版社が本屋をやるようなものだって書きましたけどね。

――アメリカでは1948年に製作・配給・興行の一貫経営が禁止されているそうですね。

当時は製作が一番力を持っていましたから、映画を製作するスタジオが興行もやっていたんです。しかし、パラマウント社が映画を作る一方で映画館をやっていることが独占禁止法に抵触するという判決が出た(パラマウント・ケース)。そういう意味では、日本はアメリカより50年以上遅れてるんですよ。でも、所轄官庁もそれが必要だとは思ってないし、興行会社の上の人たちも「なんでそれがいけないの?」という程度の認識だと思います。今回、大手映画会社のルーツがどこにあるのか調べましたけど、今、興行で力を持っている松竹と東宝の二社はもともと演劇の興行が出発点なんですね。映画を作るより先に興行をやっていた会社なんです。だから今の経営でも興行に重心が置かれるんでしょうね。

――つまり、今の映画会社は映画製作会社ではなく、映画配給会社、映画興行会社という色合いが強いということですね。

やっぱり興行で儲けるという考え方が一番強いと思います。だから1993年以降、ワーナー・マイカルやユナイテッド・シネマ、ヴァージンシネマズ・ジャパンといった外資系の興行会社が入ってきて、邦画メジャーは慌ててるわけですよ。外資系に自分たちの縄張りを荒らされるんじゃないかという危機感がある。その顕著な例が、2003年の東宝によるヴァージンシネマズ・ジャパンの買収ですよね。

――僕はシネコンの参入によって今の映画バブル的な状況ができたのかと思ってたんですが、そのおかげで閉鎖的な日本の映画界に一つの風穴が開いたという評価すべき点もあったんですね。

興行から出発した邦画メジャーは、後に製作や配給もやるようになって、三位一体のビジネスシステムを確立していった。でも、外資系のシネコンは基本的に興行だけですから、そのぶん興行だけに自分たちのお金と力を注ぎこめるんですね。日本の映画会社は興行収入で社員が食っていかなきゃいけない構造なので、興行でお金が入ってきても興行面の設備投資を積極的にはできなかった。だから未だにトイレの臭い映画館が現役で生き残っていたりするんです。おそらく、これまで徐々に映画人口が減ってきた背景には、映画館が経営努力をしなかったことと、お金を払って観に行きたくなるような映画が減ってきたという、ふたつの要素があると思いますが、前者のほうはここ10年の間に映画館が経営努力することによって改善されてきた。やっぱり、外資系のシネコンが始めた全席指定制やスタジアムシートの導入で映画が観やすくなったというのは事実なんですね。でも、そこで観たい映画がどのぐらいあるかっていうと疑問を感じてしまいます。

――斉藤さんはヒット作の要因を分析して、「原作+テレビ局+シネコン」という方程式を提示していますが、それにしても2007年上半期で10億円以上の興行収入を上げた19作品のうち、17作品の製作委員会にテレビ局が参加しているというのは驚きでした。テレビ局が絡んでいないのは、『蒼き狼』と『大日本人』しかないんですね。

『蒼き狼』はたしかに意外ですね。角川春樹が手がけているのに、テレビ局が全く入っていないという。でも、なにか事情があると思います。本当に自分たちがこれを作りたいんだという志を持って製作されたのは『大日本人』だけじゃないですか。吉本興業が松本人志の才能を開花させようという。

――こういう結果を見ると、テレビで頻繁に流されるCMや出演者によるプロモーションが興行の結果を左右しているようにしか思えないのですが。

やっぱりここまで電波を私物化していいのかっていう問題はあるでしょうね。テレビ局は公共の電波でお金儲けをしているわけで、水や空気を売ってるのと同じ。その儲けで作った映画なら、日頃、その電波を見てくれてるお客さんにはタダで見せるのがスジだろうし、本来ならそうあるべきだと思います。ただ、テレビ局としては「広告収入が減ってるから、我々もそんなに楽じゃない」という言い分があるみたいですね。だから映画を作って、たくさんの収入を得たいんだと。その考えはわかるけど、広告収入が減って確実な収入源を求めたいなら、なにも映画を作ることはない。映画なんて本当にギャンブル性の高い事業ですから、そういう動機で映画を作るのはおかしいんですよ。

――斉藤さんは本のなかで、健全なビジネス原理を反映させつつ、映画固有の精神性、作家性が失われないような環境作りを目指していくべきだと書いています。そういう意味で言うと、テレビ局の映画界への参入はビジネスとしてはプラスの効果を生むかもしれませんが、精神性や作家性という面ではマイナスの効果も出てくるんじゃないでしょうか。

僕は、テレビ局のディレクターが映画を監督するということに反対はしません。自分がもしテレビ局のプロデューサーだとしたら、例えば中堅の映画監督よりも、使い慣れている自局のディレクターを起用すると思いますし。精神性という点でも、単館ロードショーで公開する作品なら、監督の思い入れがビジネスの結果に反映されることもありますが、大作の場合は製作費が10億とかかるわけで、雇われた立場の監督に自分の思いだけで突っ走られたら困ったことになってしまう。例えば、製作費や製作日数をオーバーした場合、そのぶんのお金を誰が出すのかっていうことなんですよ。それが監督のギャラから支払われるのかと言えば、そういうことはない。やっぱりプロデューサーや製作会社、ひいては出資者がかぶることになるわけです。時間と予算は有限ですから、それを守ったうえでクリエイティビティを発揮するのが監督としての本来のあり方だと思いますね。でも、監督が自分で出資しているなら話は別です。

――監督が自身の作家性にこだわりたいなら、金銭面でもリスクを背負ってやるべきだと。

そうするべきでしょうね。今は予算が1億円規模の作品でも製作委員会を作るような状況が続いてますから、監督が出資するのも難しいことじゃないと思います。それによって自分のクリエイティビティが守れるなら、それはやるべきじゃないですか。最近、ケラリーノ・サンドロヴィッチ監督が『グミ・チョコレート・パイン』のプロデューサーともめた経緯をブログに書いていて、そのなかに公開が監督の望んでいた渋谷ではなく新宿になってしまったという話がありましたけど、そういうこともケラさんが映画に出資していたらどうなるんだろうと。たしかに映画を作っている間は監督が創造上のリーダーですから、監督の意向を通すということが優先されますけど、完成しちゃった映画をどう出すかっていうのはプロデューサーの仕事ですからね。お金をもらっている立場の監督が口を出すのはおかしいんじゃないかと思います。

――自分で映画に出資する監督がなかなか出てこないのは、日本人の精神性が影響しているんでしょうか。それともシステム的になにか阻害する要因があるんですか。

最初から監督自身にそういう考えがないんですよね。アメリカなら、スピルバーグにせよ、コッポラにせよ、ルーカスにせよ、自分たちが自分たちの創造力に忠実に、好きなように映画を作ろうと思ったら、プロデューサーまでやらざるを得ないんですよ。ルーカスは『スター・ウォーズ』の一作目をフォックスのお金で作りましたから、フォックスからいろいろ言われて追加撮影をしたり、編集を変えたりせざるを得なかった。それが嫌で『帝国の逆襲』以降は全て自分のお金で作ろうとしたんです。だから『帝国の逆襲』の監督をアーヴィン・カーシュナーに任せて、世界中の銀行を回って金策をした。その代わり、カーシュナーには自分のストーリーに忠実にやるようにと言ってね。だけど日本の監督というのは、『映画監督って何だ!』という映画にもあったように「著作権をよこせ」と主張するばかりで、身銭を切って映画を作ろうという人が本当にいませんね。

――インディペンデント系の監督のなかには私財を投げ打って映画を作り、最終的には借金を背負ってしまうというケースもありますね。

結局、日本はプロデューサーが育っていない国なんですよ。邦画三社はずっとブロックブッキング制のなかで映画を作ってきましたから、プロデューサーはイコール映画会社の社員であって、求められるものはそれこそ予算と時間は守ってね、というだけだった。だから1本の映画を作ってヒットさせて次の映画を作るというサイクルがなかったんです。ようやく70年代に入ってから、角川春樹や西崎義展という人たちがそれをやって、そういうプロデューサーが出てきたというぐらいですからね。

――最近は李鳳宇さんや一瀬隆重さんなど、プロデューサーがクローズアップされる機会も増えていますが、斉藤さんから見ると、それはいい傾向ということになるんでしょうか。

いい傾向だと思いますよ。李さんも一瀬さんもいわゆる一国一城の主ですよね。自分で会社を作ってそこで映画を作りますという。映画がコケてしまえば、極端な話、彼らの会社も潰れてしまうわけですからね。自分たちでリスクを背負って映画を作るというのは、ビジネスとしてあるべき姿だと思うし、映画はそれぐらい真剣に作らなきゃいけないと思います。

――大ヒット作と言われるような映画が増えていますが、製作委員会方式で作られている以上、儲かったお金が映画の世界に還元されてこないケースも多くなりますよね。

現場に還元されないというのはよく言われることですね。製作委員会方式が広がって映画の製作費は集めやすくなったんだけど、映画の現場に落ちるお金はむしろ減っているという。しかし、豊かにならないなら豊かになる努力を現場の人たちもしなきゃいけないんですよ。例えば、100万で仕事を受けた後に90万で仕事を依頼されたら、この前は100万だったから今度は110万欲しいとか、そういう交渉をしてかないとだめだと思います。現場には職人気質の人が多いから、そういうお金の話はやりにくいみたいですけどね。それならマネージャーでも雇えばいいんです。

――フリーの立場だとそういう交渉も難しいかもしれないですしね。

この前も、もうじき50になるテレビの脚本家がすごく落ち込んでるから理由を訊いてみたら、若いプロデューサーに「これからは自分の年齢以上の脚本家は雇いません」と言われたらしいんですね。自分より歳が下であればなんとなく優位性ができるし、キャリアの少ない若手なら、ここを書き直せとかなんだかんだ言いやすいということらしいんです。それで彼がどう反応したのか訊いてみたら、「自分はもうすぐ50だけど、精神年齢は若いです」って言ったという(笑)。だからテレビのプロデューサーが自局のディレクターを使いたがるのと心理は同じですよね。

――プロデューサーが名実ともに映画を作るうえでの実力者、責任者として認められてくると、そういうあまり望ましくない状況も進んでくるんじゃないでしょうか。

望ましくない状況というか、今までとは違うことが起こっているだけで、ビジネスとして見れば逆に健全なことだったりするんですよ。結局、監督や脚本家というのは雇われる立場なわけですからね。

――例えば、日活がロマンポルノを作っていたころの話なんかを聞くと、プロデューサーと脚本家という立場を越えた人間同士のやり取りのなかで優れた作品が生まれてきたという印象を受けるんですが、それは撮影所に守られていたから可能だったということになるんでしょうか。

その当時は日活もブロックブッキングを敷いていて、作った映画が確実に公開されるという保証があったわけですよね。でも今は製作委員会で映画を作って、これを配給してくださいと東宝へ持って行っても、うちは手一杯ですからと断られて作品が世に出ないまま終わるケースも多い。そうなると、プロデューサーも脚本家と議論してる場合じゃないでしょうね。

――プロデューサーにとっても、今は相当シビアな状況になってきてるということなんでしょうか。

もちろんです。でも、そのシビアさというのはビジネスとしては当たり前のことなんです。お金を儲けようとするわけですから。

――そういう話を聞くと、原作もなくテレビ局の出資もなしに15億超のヒットを記録した『フラガール』はやっぱりすごいと思いますね。

『フラガール』のことは本の中でも触れてますけど、僕たちは少しこの映画のことを褒めすぎてるのかもしれませんね。『フラガール』が当たったから、李さんがすごいプロデューサーだというのは、おかしな論調だと思います。もともと『フラガール』は東映に持って行って断られた企画だし、興行収入も実は『UDON』より低いんですよ。それに、李さんが関わった日本映画、あるいはシネカノンが配給した外国映画が全て当たってるわけではないですからね。こう言ったら李さんは怒るかもしれないけれど、『フラガール』という映画はいろんな要素が噛み合って当たったんじゃないかと思います。それより僕は、李さんがずっと組んでいる井筒監督の映画を当ててほしかった。井筒監督のライフラインを伸ばすためにも。ああいう映画を当ててこそ、インディペンデントたるシネカノンの存在感も高まるんじゃないですかね。

――現場の話も訊きたいんですが、本の中でビジコンの導入によって、現場の在り方が変わってきたという話がありますね。監督がカメラの脇で演出しなくなったり、現場が総評論家状態と化してしまうという。

現場に長くいるスタッフには、ビジコンは非常に評判が悪いですね。以前は監督とカメラマンだけが画を把握しているという、ある種の秘匿性があることによって、監督の指示が強い影響力を保つことができた。でも今は、監督がこうしろと言っても、撮ろうとする映像がビジコンで見えてますから、この監督がやろうとしていることはこんなことか、というふうになってしまうんですね。

――ビジコンの導入以外に、現場の変化を感じることはありますか。

監督が異常に俳優に気を使うようになったということですね。なぜ映画が商品として成り立つかと言ったら、商品価値のある俳優がプロの芝居をしてるからなんです。それに対して、おれが監督なんだから俳優の演技をいくらでも直していいんだ、という考えをする監督が少なくなってきたんでしょうね。

――俳優のプロダクションが映画に出資したりしている状況も、そういう変化に拍車をかけてるんでしょうか。

背景としてはあるでしょうね。監督が俳優の芝居を直そうとしたときに、マネージャーが飛んできて「うちはお金を出してるんだから、あなたにそんなことを言う権限はない」と言う。そんなことが起こりうる可能性はあると思います。幸いにして、今のところそういう話は耳にしていませんけど、水面下では起こっているかもしれませんね。

――本のなかでも、最近の監督は「怒らない、主張しない、怒鳴らない」人が増えたと書かれていますね。

自己主張の強い監督もまだいるとは思いますけど、作品の出来はともかくとして、そういう人は製作委員会やプロデューサーから敬遠されがちですね。

――最近はスタッフも作品ごとに集まって、映画が終わればバラけていくという、以前の「○○組」というような繋がりが薄れてきています。そういうスタッフ編成の変化が映画の中身にも反映されていると思われますか。

監督の立場からすると、そう見えるかもしれませんね。監督の意向をわかってくれるスタッフが周りにいれば監督も力が発揮しやすいということはありますから。ただ、今は堤幸彦、三池崇史、佐々部清といった監督たちを除いて、1年に2本以上の作品を撮っている監督はほとんどいない。だから「○○組」というのも、撮影所があり、ブロックブッキングがあったうえで成り立っていたことなんですね。スタッフみんながフリーで仕事をしなければいけない現状では、「○○組」という繋がりを維持するのは難しいと思います。

――本のなかでは、送り手が一方的に流すプロモーションやパブリシティ記事が主流になって、ジャーナリズム機能が低下しているという問題が指摘されています。「映画芸術」誌も含め、最近の映画メディアにどのような感想を持っていますか。

ごめんなさい。僕は「映画芸術」を毎号読んではいないんです(笑)。というか、映画雑誌と名が付くものは全然読んでいません。「キネマ旬報」も「映画秘宝」も立ち読みでパラパラと見て、各宣伝部が一生懸命仕事をしているなぁと思うだけです。

――斉藤さんが映画雑誌を読まないのは、宣伝会社からの受け売り記事が多いという理由からですか。

純粋に読物として読んで面白かったという経験が、ここ数年ないというのが第一ですね。掲載されてる批評記事を見ても、この人がこういうことを言ってるからこういう見方で映画を観てみようというところまで触発されるものがない。日本映画の批評全体が、元気がなくなってきたなというのは感じます。昔の話ですけど、『太陽を盗んだ男』がその年のベストワンを獲ったときに、大黒東洋士という評論家が「あれが一位に値する作品か?」とあちこちで論陣を張ったんですね。それを僕はすごく健全なことだと思うけど、今はそういうことがなくなった。映画としてはおもしろくないけど、当たっちゃったからしょうがないじゃんみたいな風潮が蔓延しています。評論家の人たちと話しても、おれたちがなにを書いたって映画も映画界の状況も変わらないよ、という諦めムードを感じますね。

――評論家が議論を仕掛けたりすると、メディアの側でそれを抑えたりするという状況もあるんですか。

ありますね。さっきのケラさんの話でも、これはブログに書かれていることですが、プロデューサーともめたことを「cut」誌のインタビューで延々喋ったらしいんです。ところが「cut」の原稿からはその部分が削除されていて、「うちの雑誌は人の悪口は書かないのでプロデューサーとの出来事は掲載しない」と言われたと。ケラさんはそれに対して憤慨してるらしいですけどね。

――この本にも書かれていましたが、逆にインタビューの相手が原稿をカットしてくる場合もありますね。

宣伝部から直しの指示が入って、さらに監督が原稿を直してきたりすると、実際にインタビューをした僕たちライターはどうなるの?という感じになってしまう。三谷幸喜監督の『ラヂオの時間』じゃないですけど、そういうときは「ホンの通りにやってください!」と言いたくなります(笑)。でも、そういう風潮が蔓延しすぎて、読むほうもそれが当たり前だと思ってるフシがある。そうすると、監督が本当の気持ちを喋っているのに、読むほうには「これもきっと原稿チェックしてるんだろう」と思われてしまったりするわけでしょう。そういう意味では、ライターも編集者も監督も宣伝会社も結果的にお客さんを騙してきちゃったところがあると思います。騙そうがなんだろうがお客さんが来ればいいという考え方も根強くありますけど。

――『スパイダーマン』の興行収入が変遷したというエピソードはまさにその典型ですね。当初は75億円と発表されていたのに、実際は69億円だったという。

ああいうことが表沙汰になっても、これで誰かに迷惑をかけてるわけではない、という開き直りがまかり通ってしまったりするんです。これは余談ですが、昨日、『スパイダーマン』シリーズの配給会社に連絡をして『スパイダーマン3』の興行収入を確認したら、えらく身構えられましたけどね(笑)。おもしろいことに、「日本映画、崩壊」を読んで、誰も面と向かって「おまえの書いてることは間違ってる」とか「なんてことを書くんだ」と言ってきた人はいない。一番大きな反応は、「本に書いてあるようなバカなことをうちの会社もやってるけど、おれは大丈夫だから」というものなんです。会社がやってることと自分がやってることとは別という。でも、その会社からその人は給料をもらってるわけですからね。

――最後になりますが、今後、斉藤さんがどのような方向性で活動されていくのか教えてもらえますか。

今回、この本を出したことによっていくつか出版社からの話もきていますので、今後はそこで映画ビジネス関連の記事を書いていくことになると思います。実は「日本映画、崩壊」の続編を書いてくれという反応が一番多くて、自分としてもそれはやっていきたいんですが、やっぱり本が売れてくれるのが前提ですから(笑)、その続編が出せるかどうかは微妙ですね。

(取材・構成 平澤竹識)

「日本映画、崩壊 ~邦画バブルはこうして終わる~」

斉藤 守彦 著 ダイヤモンド社 版

2007年10月 発行 ページ 261P サイズ B6 1,500円(1,429円+税)

斉藤 守彦(さいとう もりひこ)

1961年、静岡県浜松市出身。映画業界紙「東京通信」記者(後に編集長)を経て、映画ジャーナリスト/アナリストに。現在、「INVITATION」誌ほか、多数のメディアで執筆中。著書に「図解でわかるコンテンツ・ビジネス」シリーズ(共著)の他、「ソノラマMOOK/ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃」(構成・執筆)などがある。