前回の「映画と労働を考える」第1回では、映画製作に携わる人間がどのような立場に置かれ、働いているか、実体験を交えながら書いてみた。

「1日20時間の労働」「最低賃金を遥かに下回る給料」「事前に提示されない金銭条件」「やりがいの搾取」、こういった例は掘り起こせばいくらでも出てくるのだが、汚泥を見せびらかしてばかりいても仕方がないので、第2回ではそこから先の話、ではどうすればいいのか、各国での取り組みを中心に紹介しながら考えていきたい。

映画製作が、上述のような余裕のない現場になってしまう理由は端的に言えば、「金がない」ということに尽きる。多くの「芸術」がそうであるように、映画も基本的には完成するまでその出来や質が固定できない、自動車や家電のような大量生産品とは異なるより不安定な経済的特性を持つ。一方で、例えば演劇や文学と比べても製作に莫大な資金が必要とされるため、その経済的リスクは不可避的に高くなるのである。

それでも、日本における撮影所全盛期は現在よりも映画人口がはるかに多く、また大手撮影所においてはヒット作が不入りの作品を支える循環構造の維持が可能であった。またスタッフも監督も社員である撮影所は一種の教育機関としても機能していたはずで、その中で鍛えあげられた多くの職人監督や技術者達が、的確な技量で娯楽作品を量産していたのだから、映画館に行けば確実にある一定以上の楽しみを得ることができるという安心感を映画は観客に与えていたであろうことは想像に難くない。

つまり、当時においては製作時のリスク回避は最小限の自助努力で済んだのである。しかし、テレビの普及や娯楽の多様化から観客動員数が減少し、撮影所システムが維持し得なくなったその後においても、黄金期の記憶が仇となってか、日本映画界におけるリスク回避の努力は後手後手に回ることになる。

今では一般的となった製作委員会方式やファンドの設立、あるいは配給収入の保証としての製作会社による前売り券買い取りという日本独自の慣習も、その時代時代に合わせたリスク回避の努力ではあるが、シネカノンの民事再生法適用申請に象徴されるように、映画という「夢」の御旗のもと、結果として出資者に赤字を押し付け作り逃げしていく負の循環から脱し切れずにいるのが実情である。

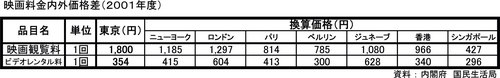

撮影所システムの解体から半世紀して、映画ファンに残されたものは結局、動員数が落ちるたびに無批判に上がり続けた高額なチケット代である(※注1)。

一方で、「テレビの普及や娯楽の多様化に伴う映画人口の減少」という事態は、何も日本に限った話ではない(※注2)。では、欧米では映画作りに伴うリスクをいかにして軽減してきたのか。ときに行政の制度にまで関わる政治的な努力が映画人自身の手によってなされてきたのであるが、そういった事例を参考として紹介していきたい。

○文化予算比較

各国における文化政策を知るうえで、ひとつの目安となるのが文化予算である。

日本における文化予算は年間1006億円で、文化大国と言われるフランスと比べると約4分の1以下である。しかし、国の人口や規模によってそもそもの国家予算に開きがあるので、文化予算はその総額を見るより、国家予算全体に対する比率を見る方が分かり易い。そうすると、日本は0.13%で、ドイツ、イギリスの約半分、フランス、韓国の約8分の1であることが分かる。

一方でアメリカは、日本と比べても遥かに小さい0.03%であるが、これはアメリカにおいては民間からの寄付等を奨励するための税制優遇措置(※注3)が充実していて、政府による直接補助が少ないためであり、単純な比較は難しい。

○フランスでの取り組み・CNC

欧米諸国においても突出して文化に力を注ぐ国であるフランスは、比較の対象としてはやや極端な例になってしまうかも知れないが、その取り組みには見習うべきところは多い。

フランスでは、映画・映像産業の普及・維持・発展のための制度を整備し時代に合わせて見直していくための機関として国立映像センター(CNC)が1946年に創設され、現在においても機能し続けている。映画振興のための予算を管理し分配するのはCNCの役目である。

2010年度のCNCの予算は約706億円であり(※注4)、参考までに日本の文化庁による「日本映画・映像」振興プラン(※注5)の予算額は20億5000万(08年度)である。

CNCの財源は、映画入場料の約10.72%、ビデオ・DVDの総売上の2%、テレビ局の総売上の5.5%から成り立っている。特に、テレビ局とフランス映画界の関係は深い。フランス映画はテレビ局との共同製作や放映権の事前購入による製作費の確保が一般的で、それらが映画製作費全体の2割から3割を担うに至っている。つまり、単純に敵対するものとして語られ易いテレビ業界と映画業界が、映画・視聴覚産業全体を支え合うものとして有機的に結びついてきたのである(エリック・ロメール監督の代表作『緑の光線』の初上映は、ヴェネツィア国際映画祭と有料ケーブルテレビのカナル・プリュスで同日に行われた)。

これは、映画産業を脅かす存在としてテレビが台頭してきて以来、新興のメディアと映画がいかに共存していくかが模索されてきた結果であり、今後で言えば例えばインターネットと映画との関係を考えていくうえでもひとつの参考になるのではないだろうか。

○作ることから見せることまでの支援

CNCによる補助政策の代表的なものに、「自動補助」(aide automatique)と「選択補助」(aide sélective)がある。

「自動補助」とは、CNCに登録した監督・製作者であれば、その実績に応じてではあるが、必ずもらえる支援金で、そこでは芸術面・クオリティ面は問題とされない。一方で「選択補助」とは、クオリティ審査の入る補助である。特に商業性の確保の難しい新進作家、ドキュメンタリー映画、短編映画などへの支援にあたり、年間で約20%ほどの映画が手にしている。金額の規模は、「自動補助」だけでも年間約200億円にあたる。

こういった広範な補助制度を支えるのは、映画にはマジョリティに受け入れられる作品もあれば、マイノリティにしか理解されにくい作品もあるが、その両方が共存できるのが当たり前の豊かな文化状況だ、という基礎的な共通認識である。経済性の観点で言えば、マイノリティにしか見られない映画は当然製作費も上映館も確保できず淘汰されていくことになるが、映画(広くは文化)の質というものは単純に同時代的な興行価値に換算できるものではない。従って、その多元性・多様性を維持していくためにも、支援の必要性が生まれるのである。そのために、作るだけではなく、見せていくことへの助成も行われる。CNCの「自動補助」の対象となるのは、作家やプロデューサーだけではなく、配給業者や映画館興行主も含まれている(※注6)。

そのうえでフランスにおいては、助成金額に映画製作者の過去の上映実績を反映させるなどの条件を加えることによって、自立的な商業性の確保を促すための配慮が施されている。作家は、過度に独りよがりに陥ることなく「観客が何を求めているか」に対し敏感になることもまた同時に求められるわけである。

一方で「私たちは何を見せたいか。それを見てもらうためには何をすればいいのか」という、自分たちが面白いと考える映画の志向性への理解を広げるための投資も重要である。例えば、フランスにおいては都会だけではなく地方においても映画が見られる環境を整備し、文化的な地域格差を減らしていく努力が継続的に行われている。しかし、ただ自分達が最高だと思う映画を地方で上映してもなかなか地元のお客さんは足を運んではくれない。そのため、監督や製作者を派遣しての講演やワークショップによる普及活動が助成金の援助のもと行われるのである。そうした「観客を育てる」努力は今の日本映画界には決定的に欠けている姿勢である。

○「検閲」に対して・イギリスの取り組み

文化予算が映画作りに注がれることへの懸念のひとつに「検閲」の問題がある。やや大仰な表現に聞こえるかも知れないが、つまりは国がお金を出すことによって自由な創作の環境と発表の機会が失われるのではないか、という危惧である。助成金の拠出先である映画の政治性を国会議員が問題視したことを発端に、右翼の街宣活動や映画館による上映自粛にまで発展した映画『靖国』の騒動が記憶に新しい。

公的資金と文化の中立性については、既に多くの人が指摘していることではあるが、イギリスの取り組みがひとつのモデルとなる。イギリスにおいては、文化に対する公的資金の分配を担うのは、政府から距離を置いた独立機関として存在するアーツ・カウンシル(Arts Council)の役目である。ここでは、「アームズ・レングスの原則」(※注7)を基盤に、民間から採用された外部の諮問委員会によって予算の分配が検討・実施されることにより、中央政府の影響力を文化の場から排除するシステムが採用されている。

これは、政府主導型のヨーロッパ式と民間主導型のアメリカ式の中間に位置する発想で、これが例えばフランスの場合は公的組織と政府の距離はもう少し近く、ときに「自主規制」というかたちで「検閲」が起きることがある。今年の2月にパリの有名な美術学校であるボザール内のミュージアムで行われた美術展で、上海のアーティストKo Siu Lanによるサルコジ政権に批判的な内容の作品の展示が、学長の判断により見合わせられるという「検閲(censure)」(メディアはまさにそう報じた)が起きた。

昨年、沖縄の県立美術館で館長の「教育的配慮」からある作家の作品の展示が拒否された騒動を思い起こさせるが、このボザールでの検閲においては抗議の声は市民を巻き込んだデモから主要メディアを巻き込んだ論争(ほとんどが学長への批判である)へと発展することになった(※注8)。つまり、フランスでは「検閲」が起きた際には世論が敏感に反応し大問題に発展するので、結果的にはその国民性によって表現の自由は保障を得ていると言えるのかも知れない。

○税金とは何か

ところで、いきなりちゃぶ台をひっくり返すようであるが、文化予算の底上げなど果たして可能なのであろうか。

今、私たち映画人が、「文化予算を上げろ。映画によこせ」と声を荒げても、「芸術家気取りで税金にたかろうとするゴクツブシ」と詰られても仕方のない状況にある。それは結局、映画という文化産業の価値や意義への世間の理解を深め、共感を広げていくための説明努力を何十年と怠ってきた映画人自身の責任である。一方で、製作委員会を組んでは外部の企業を赤字に巻き込み、ファンドを募っては結果として個人投資家をことごとく「食いもの」にしてきてしまったのだから、今や「次は国庫かよ。もう映画なんてなくていいよ。なくても別に困らないし」と思われているであろうことを私たちは覚悟しなくてはならない。

映画人の中にも「国に頼って映画なんて作れるか」という矜持や、「自分の映画なんかに国家のお金を使うなんてそんな申し訳ない」という慎ましい思いを持つ者もあるだろう。私自身、ヒョーゲンなんてのはどうしたって恥ずかしいこと、とは思うので国に対するそういった気持ちも理解はできるのだが、一方で強烈な違和感もある。ここで問題となるのは、国家予算とは何か、税金とは何か、ということである。

国家予算とは、本来公共のお金であり、公共とは「国」ではなく「わたしたち」である。「わたしたち」のお金の分配の仕方は「わたしたち」で議論をして決めましょう、というのが本来あるべき民主主義の姿であり、決して「お上」に土下座してうやうやしく頂戴するものではない。それが、6割前後をウロウロする低投票率によって選ばれた政府によって好き勝手にされてきたのが日本の戦後の姿なのではないか。

製作補助どころか、撮影期間の合間には失業保険さえ支給されるフランスの映画人に「そちらでは国から助成金がたくさんもらえて楽でいいよね」と言うと、彼(彼女)は怒ってこう言うだろう。「何言ってんだ。私たちは今の権利を闘って勝ち取ってきたんだ」と。

まずは自分たちの生活も仕事も映画作りも、政治的対話なくしては前進しえないと腹を括らないことには、文化予算の増額など望めないだろう。求められるのは、国にではなく、納税者に対するアカウンタビリティであり、多様な映画が自然と希求されるようなニーズを拡大していくための努力を、何十年かけてでも続けていかなくてはならない。

○補助金に頼らない制度・資本の循環

しかし、どちらにせよ文化予算の増額がそう容易なことではないとすると、では、文化予算に頼らないかたちで映画産業を盛り上げていくためには何ができるのだろうか。

モデルケースとなるのは、しつこいようだが、やはりフランスである。上述したとおり、フランスでは、すべての映画館の入場料への10.72%の課税が「映画産業法典」によって義務づけられ、この収入はCNCによって管理され、映画・ビデオ作品の制作、配給、興行の振興に充てられる。これはつまり、国家からの補助金に頼るのみでなく、映画・視聴覚業界内での所得を再分配していこうという制度である。

もし、これが日本に導入されたとすると、どうなるか。日本国内における興行収入は邦画洋画合わせて年間2000億円前後を推移している。その10%となると、それだけで200億円の助成金を上積みできることになる。文化庁による「日本映画・映像」振興プランの予算額は約20億であるため、それが実質10倍に増えることになる。

もちろん、これは種々の問題をすっとばした乱暴な計算で、実現するには自社所有の映画館チェーンを有し2000億円の興行収入の約8割を3社で占める大手映画会社(東宝、東映、松竹)にまずご賛同頂かなければならないし、良質なプログラムを組みながらもギリギリの収益で運営されるミニシアターなどへの優遇措置なども必要になるかも知れない。そもそも2000億という興行収入は世界一高いチケット料金に支えられている張子の虎のようなものなので、いずれこれも変えていかなくてはならないだろう。

しかし、たとえこれが100億になったとしても、日本にイギリスのアーツ・カウンシルのような独立機関を作り、その100億を映画振興のためだけに使うようにすれば、映画産業を取り巻く景色は大きく変わってくるのではないだろうか。すでに始まっている「日本映画・映像」振興プランについてもより具体的な施策が行えるであろうし、製作だけではなく広く上映活動への支援、地方における映画へのアクセス権の充実、映画教育の普及など、できることはまだまだあるはずだ。

もちろん、フランスを始め諸外国における現行の制度も決して理想郷なわけではない。

例えばフランスでは、比較的容易に助成金が手に入ることにより、企画が練りこまれることなく撮影され、小粒な作品や作家が量産されてはいないか。あるいは、テレビ局への依存が強まるなかで、どうしてもテレビ向けの作品が求められ、「分かり易く」「アップ多用」の大味な作品が増えているとの問題点も当のフランス人より耳にしている。

しかし、当たり前のことだが、世の中に完璧な制度などは存在しない。そういった欠点には、ひとつひとつ対処しながら、自分たちの文化と歴史に見合ったシステムを作りあげていくしかない。

ここで本論の大前提に立ち戻るが、そもそも私たちが今置かれているのは、労働基準法の水準を遥かに下回る犯罪的な労働環境が野放しにされている現状であり、過労の末に若者が死ぬ現場である。他国の制度の欠点を先回りして指摘し結局は何もしないでいられるようなお気楽な立場にはないのである。

面白い映画を作ることは映画人の務めであるが、適切な労働(=創作)環境を準備する努力はそれ以前の義務である。大変なことではあるが、今後はその両面を成立させていかなくてはならない。

text by 深田晃司(映画監督)

※本連載に関するご意見などは下記アドレスまでお願いします。

eiga.rodo★gmail.com

(★を@に変更してご入力ください)

【注1】

【注2】ただし、ハリウッドにおけるスタジオシステムの解体は1940年代後半から始まり、日本よりもずっと早い。その直接的な原因となったのは、制作-配給-公開の流れを垂直統括する大手スタジオの寡占的なシステムに対し、市場での自由競争という基本的なルールに反するとして独占禁止法のメスが入ったためである。ビッグ5と呼ばれた大手スタジオ(パラマウント、ワーナー・ブラザーズ、MGM、20世紀フォックス、RKO)は自社所有の映画館チェーンから最大の収入を上げ、全興行収入の8割以上を5社のみで稼ぎ出していたが、1946年に最高裁の判決が下り、映画館所有権を手放す流れとなる。結果、49年にはパラマウントが判決に同意、53年までにメジャー5社すべてが傘下の数百に及ぶ映画館を手放すことになった。

【注3】これは、個人や企業が、映画製作会社や作品そのものに投資した場合に、所得(法人)税上の課税所得からを投資額分を控除することができる制度である。アメリカだけではなく、ドイツやイギリス、フランスなど各国で取り入れられている。

【注4】出典FIPA-JAPAN フランス国立映画センター(CNC)「振興政策の核となる自動助成」映画産業の基盤を支える http://www.fipa-japan.jp/20100419.html

【注5】「日本映画・映像」振興プランは、「映画振興に関する懇談会」より提出された「これからの日本映画の振興について~日本映画の再生のために~」と題する報告書を受けて始まった映画振興策である。

【注6】CNCの助成対象の中には「フランスで無名の外国映画の配給への補助」というものもあり、一方で昨今の日本における海外作品の買い付けの保守化貧困化の流れと比較せざるを得ない。

【注7】

「アームズ・レングスの原則(arm's length principle)」英国などで、アーツ・カウンシル等を通じて国の文化予算が分配されることによって、中央政府と芸術文化団体の間に一定の距離(アームズ・レングス)が保たれ、政治的中立が保証されること。アーツ・カウンシル自身も政府とアームズ・レングスの距離を保つ。

出典:http://www.mecenat.or.jp/grossary/grossary_a.html

【注8】

「検閲(censure)」を報道する記事。

<参考文献>

・「映像コンテンツ産業とフィルム政策」菅谷実・中村清・内山隆著 丸善

・「映画ビジネスデータブック2008」キネマ旬報社

執筆協力:藤井光

「次回予告」

映画と労働を考える 第3回 「東宝争議とアンテルミトン ユニオンの可能性」 ※内容は変更の可能性があります。