出光真子は注目すべき映画作家であり、日本のビデオアートを牽引してきたアーティストである。60年代後半にアメリカ西海岸で実験映画を撮りはじめ、70年代初頭から、主婦やジェンダーの視点で撮ったビデオアート作品を発表し続け、国際的な評価を得るようになった。

2003年には自伝『ホワット・ア・うーまんめいど』(岩波書店)が出版され、そのライフストーリーにも注目が集まっている。ロスアンゼルスの美術館とニューヨークでの上映をひかえる作家にインタビューを試みた。

(聞き手・構成/金子遊 写真/忠地裕子)

西海岸の芸術家たち

――出光真子さんの著書『ホワット・ア・うーまんめいど』は、女性の映像作家が苦闘してひとり立ちするまでの自伝小説といえます。それと同時に、出光さんの目を見はるべき交友歴を記した本にもなっていますね。アメリカ西海岸でのヘンリー・ミラー、ホキ徳田、アナイス・ニン、イサム・ノグチ、ライ・クーダーなどなど、興味深い人物たちが次々と登場します。

そうですね。私が画家のサム・フランシスと結婚して、サンタモニカに住んでいたのは1965年から73年のことです。ヘンリー・ミラーに会ったのは68年だから、彼が74歳くらいのときかしら。彼の家へ行くと、リビングルームが全部卓球台で占められていて、その前にお庭があってプールがありました。晩年のヘンリーは意識して運動していたみたいね。

いわゆる超高級住宅街の邸宅で、薔薇の花が咲き乱れていました。ロナルド・レーガンが近所に住んでいるような界隈で。ホキ徳田はヘンリーと結婚しても退屈だから、ほとんど家にいなかったけれど、彼女が日本から呼んだセクシーな若い女性や留学生に囲まれて、愉しそうに暮らしていました。ヘンリーは印税で結構お金が入っていたみたい。

ホキの後にヘンリーと仲良くなった女性の話では、彼はいつもボロボロの服を着て、部屋着なんかも本当に汚かったらしいですね。彼はお金持ちだったけれど、全然頓着がなくて、いろいろな人に寄付していたそうです。誰かが逮捕されたら、その弁護士料を代わりに払ったりして。相手は選ぶんでしょうけれど、そういうことにお金を使っていたそうです。

最近、アナイス・ニンの『人工の冬』の翻訳(2009年9月)が出版されましたが、あの主人公はまさにヘンリー・ミラーそのものね。私が会った頃のヘンリーは小説は全く執筆していなくて、もっぱら手紙を書いていました。晩年はシャガールのような絵も描いてましたね。

――出光さんとアナイス・ニンとの昼食のシーンも自伝小説のなかで印象的です。

アナイスには、よく愚痴を聞いてもらっていました(笑)。私はその頃、小説を書きたいと思っていたんですが、サムとの間に子どもが生まれてしまって。でも、子どもの面倒を見ているだけでは満足できなかった。それで、よくアナイスに「私の話を聞いて」と電話して、相手をしてもらっていました。

アナイスには子どもはいないし、いわゆる主婦のような生活はなかったようです。とても想像力のある人でした。「やっぱり何かやらなきゃだめ」と言ってくれて。私が会ったときの彼女は60歳を過ぎてましたけれど、本当にきれいで素敵な人でした。彼女にはラテン系やキューバ系の血が混じっていて、独特の美しさでしたね。その頃は小説家を志していたので、ヘンリーやアナイスのような作家の方に敬意の念を覚えていました。

――60年代の後半に、ロスアンゼルス界隈に芸術家たちが集まる場所があったのですか?

いえ、みんなサムの家に訪ねてくるんです。本にも書きましたが、イサム・ノグチもそうでした。ジャスパー・ジョーンズはニューヨークから来ると、サムのところに必ず一回は寄るんです。そのおかげで生身の芸術家たちにたくさん出会えました。

まだ名前の出ていない若いアーティストたちは、古い商店街にアトリエを借りていました。彼らのライフスタイルをみると、結局、奥さんがお金を稼いでいたりして、解放された時代だという言い方もありますけど、60年代というのは女性という観点ではまだまだ解放されていませんでしたね。

ヒッピー・ムーブメントがあっても、彼らのコミュニティを見ていると、その中で女性は家事をしたり、子育てをしたり、セックスの対象とされたり、古い役割を押しつけられていました。女性の解放運動というのは、また別の形で70年代に入ってから本格的に始まるんです。70年代に入って、ようやく草の根運動がはじまったんですね。

初期の作品について

――周囲でウーマン・リブ、もしくはフェミニズム運動が起きてきたぞ、という実感はありましたか?

いえ、普通の家庭の奥さま方とはお付き合いがなかったのでわかりません(笑)。それでも、子どもを迎えに保育所へ行くと、嫌でも奥さま連と顔を合わせるんですが、彼女たちにはフェミニズムは全く関係なさそうでした。

私はアーティストの友人に誘われて、女性意識覚醒運動の人たちのところへ行ってみたんです。当初の目的はカメラなどの機械に強くなろうということでした。今でも活躍しているギリシャ系のジョハナ・デミトクラスというメンバーの人がいて、映像ディレクターや編集をやっていました。彼女の当時の夫が、シャーリー・クラーク監督の『クール・ワールド』(63)という映画の撮影監督で、ベアード・ブライアントでした。カメラの使い方など技術的なことは彼にいろいろと教わりました。

最初は8ミリフィルムで、コダックのスーパー8で撮りはじめました。あれだったら、カセットになっていたので、フィルム装填が楽に済んだのよね。

――最初の16ミリフィルムで撮った映画『Woman’s House』は1973年の作品ですね。

あれはアメリカに女性解放運動の動きが出はじめたとき、美術界でそのモニュメントとなったウーマンズ・ハウス(女性の館)を撮影したものです。カリフォルニア・アート・インスティテュートという美術学校があって、ロスアンゼルス市が取り壊そうとしていた家を、ジュディ・シカゴとミルアム・シャピロたちが借りてはじめたプロジェクトです。

映画にもあるように、さまざまなオブジェを展示しているんですが、夜はリビングルームを改装した空間でパフォーマンスを催していました。それらのパフォーマンスも同時録音で撮影してみたんですが、その頃使っていたカメラのノイズがひどくて使えないと、録音を担当してくれたカール・リンダーに言われてしまいました。

『Woman’s House』(73)

――カール・リンダーは『悪魔は死んだ』などの実験的な作風で知られる映画作家ですね。

私がUCLAの一般向けのエクステンション・プログラムで、8ミリ映画の講座を受講したときの先生がカール・リンダーでした。カールは私にとって先生だったので「この録音は使えないよ」といわれて、がっかりしました。そのうちに撮影したフィルムは紛失してしまいました。

でも、映像作家のジョハナが夫のベアードと一緒に、プロフェッショナルな形で記録していたから、映像は残っているはずです。

もう1人の尊敬する実験映画作家であるブルース・コナーは病的に神経質でひどく怖い先生でしたが、カールは親切な人でしたね。彼がクラスの中で見せた自分の作品に、女性が延々とオナニーをしている作品があるんだけど、もろに女性器にカメラを向けて撮るような人でした。いつも連れている女性も、首を傾げてしまうような趣味でしたね(笑)。

――出光さんは、フィルム作品とビデオ作品を並行して制作しているんですよね。

私はフィルムとビデオではコンセプトを分けて使っています。フィルムの場合は光の動きに目がいくので、風によって物が揺れるような光景を作品に取り入れていることが多いです。

その後、日本に帰ってきて、東京で大きな16ミリカメラを持って撮影をしていると、必ず「あんた何してんの」と声をかけてくる男の人がいるんですね。カメラ好きのおじさんなんでしょうけど、なんかそれで怖くなってしまって、外でひとりで撮影をすることをしなくなりました。サンタモニカでは車社会なので、撮影をしていても誰も歩いている人もいないし、カメラや三脚を積んでどこへでもいけるので撮影しやすかったですね。

それと、ビデオになったとき、何よりもうれしかったのが同時録音をできること。でも、映像自体は荒いので光の細やかな表現などには向いていないと思いました。それで、ビデオアートの作品はセリフを中心とした映像作品になっていったんです。

『主婦の一日』

――『主婦の一日』(1977・ビデオ・9分50秒)で印象的なのは、倦怠感のある主婦の日常の時間を、息の長いショットで表現していることです。あれは16mmフィルムではできない、ビデオならではの映像で、より表現が自由になったという印象も受けます。

あまりそういうところは意識していませんが、別段長まわしが好きというわけでもないんです。

サンタモニカ、ニューメキシコ、雪谷などを撮った「場所シリーズ」のなかに『At Yukigaya 1』『At Yukigaya 2』という作品があります。延々と子どもたちのいる風景を撮ったんですが、あまりおもしろくなかった。

カメラを外に向けて据えておいて、木から葉が落ちていくのを毎日撮影し、その下で私と子どもが毎日同じやりとりをしている光景を撮ったんですね。木の方はどんどん時間が経過して変貌していくけど、対照的に日常の生活は変わらないという効果をねらったものです。

それしても、『主婦の一日』がこれだけ評判が良いというのは、なぜなのかしら? やはりモニターに映された目のアップの映像のせいなのかしら。最初、ビデオは何かの記録をするのに向いていると思いました。それで、朝起きて、お皿を洗って、洗濯物を干して、テレビを見ている主婦の日常的な一日を、私自身が出演して撮ったんですけど、それだけじゃおもしろくないと思ったんですね。それで、画面のなかにモニターを持ち込んで、主婦の行動をいつも見ている目をアップで入れたんですね。

『主婦の一日』(77)

――それが「マコ・スタイル」と呼ばれて、後に国際的に評価されるきっかけにもなるんですよね。あれは主婦を監視する社会的な目であるとか、もう1人の自分の内面的な目であるとか、いろいろと意味づけすることが可能だと思うのですが、そもそもどのような発想から来ているのでしょうか?

それはね、16ミリフィルムでモニターを撮影すると、走査線が入ってしまって撮れなかったんです。そこで、せっかくビデオで撮るのだから、16ミリフィルムで出来ないことをやろうと考えたのが最初です。

モニターのなかの目の映像をモノクロにしたのも、すごく単純な話です。あれだけクローズアップでモニターの画面いっぱいに目を映し出すためには、とても長い接写のための特別なレンズが必要だったんです。それがCマウント用のレンズだったので、カラーのビデオカメラに装着できなかった。それでモノクロ用のカメラに付けて撮ったんです。みなさんにモノクロにした理由を聞かれるんですが、全然意味はない(笑)。でも、結果的にはモノクロにして良かったと思っています。

あと『主婦の一日』を撮ったときは、ビデオカメラの他、バッテリーと本体が大きく重かったので大変でした。一人では持ち歩けないので、人を集めなくていけなかった。撮影するためにはいろいろと準備が必要でした。結局、主婦の一日のサイクルの出来事を、丸一日かけて撮影したんですよね。

――吉田拓郎の「雨が空から降れば」という曲の「しょうがない 雨の日はしょうがない」という曲が効果的に使われていますね。

あれは手伝ってくれたスタッフが何曲か持ってきてくれて、現場で「どれにする?」といいながら決めただけなんです(笑)。

――『主婦の一日』あたりから海外で次第に注目されるようになるんですよね。

あの頃は「イメージフォーラム・フェスティバル」の前身である「アンダーグラウンド・シネマ新作展」が、1年に1回新宿の安田生命ホールで開催されていて、それに出品するのを目標にして作品を制作していました。その新作展では、80年代半ばまでフィルム作品しか受け付けていなかったので、それでフィルム作品はずっと作っていたんです。

その一方で、自分のなかで発信したいメッセージが蓄積されていって、そういうものをビデオアートの作品として制作していきました。けれども、国内では見せる場所がないので、それで海外に英語字幕か二重音声をつけて送っていました。当時は字幕を入れるのも一苦労で、ソニーのショールームへ行って、アニメ用の機械を使ってやりました。

『英雄ちゃん、ママよ』

――80年代に入ると特にビデオアートの方が充実してきますよね。『英雄ちゃん、ママよ』(83年・27分)と『洋二、どうしたの?』(87年・18分)は傑作と呼ぶにふさわしいですね。

海外のフェスティバルや美術館などへ送ると、ちゃんと反響があるんですよね。それでもっと作ろうと単純に思ったんですね(笑)。『英雄ちゃん、ママよ』のときは作ったものの、どこでどう見せたらいいかのか、分からなかったので、とりあえずニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーターをやっていたバーバラ・ロンドンに見せたんですね。「作ったんだけど、見てよ」と言ったら、バーバラはちゃんと見てくれて「これはすごい、私はこの作品について絶対何か書くわ」と言ってくれたのよね。

――それは、すごい! やはり、高度経済成長期の日本社会で父親が企業戦士として家を留守にして、母親と主婦の役割を家庭内で押しつけられた女性が、息子に夫の代理を求めていったというドラマが、アメリカ人などには興味深く映ったんでしょうか。

そうですね。日本は急激に経済成長しているけど、家庭のなかはこんなひどい状況になっているというのを見て、みんなうれしかったんじゃないですか(笑)。人の不幸は蜜の味って言いますからね。いろいろな場所で上映会をやりましたけど、『英雄ちゃん、ママよ』を見て、割とそういう暗い喜びをあらわす観客が多かったような気がします。

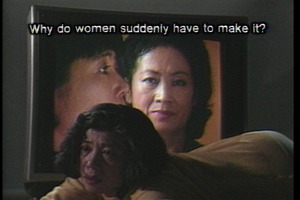

『英雄ちゃん、ママよ』(83)

――いやあ、やはり作り手の視点も相当いじわるですよ。『英雄ちゃん、ママよ』のなかで、夫と妻が朝食を食べているときに、転勤先にいる息子がモニターのなかで一緒に食事をとるじゃないですか。あのとき、夫が横で黙々と食べている姿が妙におかしいんです。

ブラックなユーモアというのは、うちの家系の遺伝みたいです。誰か他人と親しくなるまでは良く観察しておいて、親しくなるとスパイスの効いた皮肉をぶつけていくんですね。

小さい頃からうちの家庭内で父が、ブラック・ユーモアを奨励していたようなところがあります。気の利いたことを言うと「偉い、偉い」といって誉められるから、母や兄、姉妹のなかでも競って言っていました(笑)。『ホワット・ア・うーまんめいど』を出版したときにも、ゴーストライターを使ったんじゃないかと言われたんですけど、私のことを良く知っている人は「こういう捻ったユーモアはあなたじゃないと書けない」と言ってくれましたねえ。

――やはり、モニターを介在して息子と会話するというところがすごいですね。あれがあることでアートとして成立しているわけですから。

モニターを使っていなかったら、ただのドラマになってしまったかもしれませんね。

『洋二、どうしたの?』

――『洋二、どうしたの?』では、さらに進められて母親と息子の間のエロティシズムに光が当てられています。息子にガールフレンドが出来て、逆上する母親が印象的です。モニターのなかに息子の裸の身体が映し出され、母と息子が「ママは来るなよ、女だから」「ママも女なの?」という艶かしい会話が交わされます。

幸福にしてくれるはずだった夫に失望し、息子にその代わりを求める母親の欲動というのは、どの家庭でも見られるものかもしれません。出光さんご自身が、母親として子育てしたという経験も反映されているのでしょうか?

そうですね。シナリオを書いているときは、自分の体験がいきてきましたね。その一方で、セリフに関しては色々な人が言っている普段の会話を聞きためて、常に記憶して使っていました。今みたいに記憶力は悪くなかったんで(笑)。私自身は『英雄ちゃん、ママよ』の母親像とは違ったものでした。周囲からなんて冷たい母親だといわれていたくらいで。

『洋二、どうしたの?』(87)

――単純にリアルな母親像や家庭像を提示しているというよりは、「家庭神話」といったらいいのでしょうか、何か家族内で起きる典型的なドラマを彫塑しているんですよね。

電車のなかに乗っているときでも、いろいろな会話が聞こえてきておもしろいですよ。そういうセリフを聞いて拾っていたんですね。電車のなかでメモをとったりできないので、以前はきちんと記憶しておいて家に帰ってきてノートをとったりしてました。東急田園都市線の二子玉川から先のニュータウンあたりの主婦の会話なんて聞いていると凄まじいですよ。高等教育を受けた女たちが、女性の情感と男の論理をふたつ重ねて、あらゆる物事をバサッと切っていくんです。

まあ、考えてみたら、ユングの概念にシャドウズ(影)というのがありますが、私の作品に登場する母親たちの持っている要素も、私の自我にとって否定したいけれど、影のように付きまとっている何かだったんでしょうね。だから、電車のなかで会話を聞いても、私自身が抑圧しながらも持っているものだから、無意識のうちに反応しているんでしょう。

――ユングの心理学に興味を持ちはじめたのは、アメリカ時代ですか?

そうです。私は悩み深き妻であり、母親だったので、保育所の先生に勧められて精神分析の先生に会いにいったんです。その先生が予約までしてくれて。一対一で向かいあって、夢を記録して持っていくんです。それを分析医の先生に渡して、自分はその場で夢の記述を、声をだして読み上げる。そこがミソですね。そこから象徴とか元型を読み取るんですが、最初の先生は「僕は日本の神話を知らないからどうしよう」なんて言ってましたね。

『清子の場合』

――『清子の場合』(89年・24分20秒)で突き刺さってくるのは、主婦の役割におさまりきらない、自己表現をするエネルギーを持った女性にとって、家事や子育てで時間を奪われて家庭に閉じ込められたとき、日常生活は自分自身にむかう凶器となりえるというテーマですね。

『清子の場合』でご飯を炊くのを忘れていて、夫が怒ったときに、清子が「どうして女は結婚をすると、自分を捨てて母親にならなければならないんですか」と言うんですよね。

――その物語のベースに、高村光太郎の『智恵子抄』をベースにおいてるとは驚きました!

そうは思わないですか? 駒沢貴美さんが『魔女の論理』という著書のなかで、「智恵子抄は光太郎の贖罪のうた」だといってるんです。智恵子は油絵という芸術をやっていましたが、妻として家事労働をすることで時間が細切れになって、それでも光太郎の制作を優先させながら芸術を模索するんですが、うまくいかずに発狂してしまう。今でこそ『智恵子抄』って、結婚式のお祝いに花嫁に送ったりする本になってますけれど、それっておかしいですよね(笑)。

――清子が首をくくる縄を用意して、モニターを踏み台にして首を吊るラストは悲痛ですね。

この物語自体は姉をモデルにしていますが、姉がそのようにして亡くなったという訳ではありません。実際には、姉は結婚歴はあっても家庭は持っていなかったのです。ただ、姉が死に追い込まれていった背景には、男社会のなかで画家としてひとり走り続けるときの外圧といいますか、あの暗いエネルギーに殺されたという気がしています。

『清子の場合』のなかで、清子が首を吊るときに、さまざまな人の声がセリフで聞こえてきますよね。姉の場合、内容は違うけれど、あんな風だったのではないかと想像して作品にしました。

――お姉さんと結婚していたのが、美術評論家の東野芳明だったんですよね。

自伝小説の『ホワット・ア・うーまんめいど』にも書きましたけど、姉が先夫の東野さんに離婚したいと申し出たとき「別れてもよい。だが、日本の美術界では永久に出られないようにしてやる」と言ったそうです。姉はその言葉を真に受けて、体を壊してもパリから帰ってこなかったんです。彼は一時期、日本の美術界ですごい力を持っていましたからね。この自伝小説に東野さんのエピソードを書くときに、一応、東野さんの最後の奥さんに許可をお願いしたんです。そしたら、「ああ、あの人が言いそうなことね」と言ってましたけれど(笑)。

『清子の場合』(89)

『加恵、女の子でしょ』

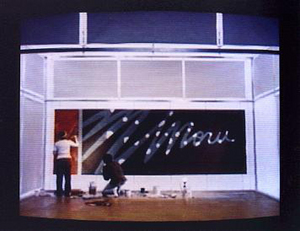

――『加恵、女の子でしょ』(96年・47分)で、加恵と実という2人の若い画家のカップルが一緒にアトリエを借りますが、加恵は次第に制作のための時間とエネルギーを家事や雑用に使い、実の制作が優先されていきます。

女がどんどん譲っていくというのは、そこに何かがあるんですよね。何か無意識のうちに動かされている。これは私自身の体験も入ってますね。

『加恵、女の子でしょ』(96)

――男性がそのように女性に押しつけるという面もあるのですが、同時に、女性が遠慮して譲るように育てられているということがありますよね。母親が少女時代の加恵にいうセリフで「成績がいいのはうれしいけど、女の子は家のことができないと。ママに恥かかせないように、しっかりやってね」というのが象徴的です。

だから、今日のインタビューも午後4時でお願いしましたが、私は絶対に午後6時とは言わないんですよ。午後4時だったら、どんなに時間がかかっても7時には終わるだろう。そうしたら、ご飯の準備だけしておけば、みんながご飯は食べられるという計算を必要がないのに今でもしてしまうんです。これはまったくの刷り込みと言っていいでしょう。いまだに、朝起きて最初に考えるのが「今晩のおかずは何にしようか」ということだったりして(笑)。

――加恵の少女時代をプロジェクターで映し出してますよね。これは画面のなかにモニターを組み込んできた「マコ・スタイル」の発展形といえるでしょうか。『加恵、女の子でしょ』では、母親がいう「お兄ちゃんはいいの、いつか社会で役立つから。加恵は女の子でしょ、お手伝いしなさい」というセリフに集約されていますね。

私自身の少女時代はお手伝いさんがいたので、そのように言われていたわけではないんです。家事をしろとか、お手伝いをしろとか言われた経験はありません。でも、私のなかにある刷り込みというのは、社会のなかにある刷り込みなんじゃないでしょうか。女は家事をするものだと、どこかで社会が教え込んでいるんです。シナリオやセリフは想像力で書いてるんですけどね。

『加恵、女の子でしょ』を見てくれた私と同世代でキャリアのある女性が、たとえば女医さんのような人がすごく誉めて下さるんですよ。彼女たちは、男権や封建的なところが残る時代と社会のなかで、負けずに頑張ってきた女性たちですよね。

――最後に一つだけ気になっているのは、出光さんの著書『ホワット・ア・うーまんめいど』の最後の章が「裁判」となっていることです。これは2001年にОという批評家が「月刊〇〇通信」に、出光さんについてフェミニスト攻撃や女性蔑視的な批評文を書いて送りつけてきて、出光さんが東京地裁に損害賠償事件として提訴したときの経緯が書かれています。これは大谷淳さんの「月刊ツヴァング通信」のことでしょう?

結局、03年に謝罪文の掲載と賠償金で和解が成立したんですが、まだまだ個人映像のような芸術の世界では、性差別は見えにくく、戦いの終わりは見えないかしら、と思うことはあるんですよね。

『ホワット・ア・うーまんめいど』

著者=出光真子 出版社=岩波書店 2835円

アーティスト公式ホームページ http://www.makoidemitsu.com/

<上映情報>

「ヴァイタル・シグナル 60年代から70年代における日本とアメリカのビデオアート」

10月 6, 13, 20 日 火曜日の19時

ロスアンゼルス州立美術館(LACMA)、ロスアンゼルス、アメリカ

11月 14 日 20時30分

パフォーマンス:行為の記録、身体の記録

ヴィト・アコンチ/ポール・マッカーシー/村岡三郎+河口龍夫+植松奎二/ジョーン・ジョナス/出光真子/ブルース・ナウマン/アンテ・ボザニッチ/和田守弘

<DVD情報>

DVD 「おんなのさくひん」

収録作品: おんなのさくひん What a Woman Made (1973 年、ビデオ、11 分)

Woman ' s House ( 1972 年、 16mm, 14 分)

主婦の一日 Another Day of a Housewife (1977 年、ビデオ、10 分)

※ 出光真子の映像世界のエッセンスがここにあります。

問合せ・販売:art media K.Y. ( アムキー ) tel./fax: 050-1159-9306