映像作家・かわなかのぶひろの動きに注目が集まっている。2009年4月、2本の映画上映が行われる。イメージフォーラム・フェスティバル 2009(新宿パークタワー・ホール、京都ドイツ文化センター)では、『酒場#7「汀」 渚ようこ新宿コマ劇場公演「新宿ゲバゲバリサイタル」』という長編 ドキュメンタリーの新作を発表。東京会場ではトークとミニライブも予定され ている。また、定期的に行っている上映会「映像の地下水脈#12」(高円寺・前衛派珈琲処 Maching Mole)では、代表的な「私小説シリーズ」を1本にまとめた『私小説』(サイレント・102分)を上映予定。

イメージフォーラムの代表として、アンダーグラウンド映画から個人映画へと至るムーブメントを最前線で牽引し、東京造形大学の教授として後進の指導にあたってきた才人かわなかのぶひろ。今回は代表的なシリーズである『私小説』や『映像書簡』と新作のドキュメンタリー映画に関して、映像作家としての活動に絞って話を聞いた。

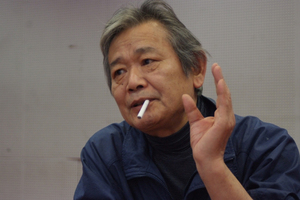

(聞き手・構成/金子遊 写真撮影/松島史秋)

映画少年

――2008年1月に国書刊行会から出版された『メディアアートの世界』という共著書において、かわなかさんは実験映像の方へ行く契機となった根源的な事柄について書いています。戦後の東京の焼け野原でお母さんと一緒に見ていた大人向けの映画を、物語を分からないながらもイメージとして眺めていたそうですね。

ぼくは錦糸町で生まれて、小岩で育ちました。戦後まもなくの東京には食料がなかったので、母は着物を持って千葉の農家へ行き、米と交換してもらっていたんです。若い世代には信じられないかもしれませんが、当時はお金があっても米は買えなかったんですね。政府が配給する芋やカボチャでは栄養失調になってしまう。母は子供たちに食べさせるために、哀れと見せかける演出だったんでしょうか、幼いぼくの手を引いて千葉の百姓家をまわったんです。まるで米つきバッタのように頭を下げる母の姿がいまだに脳裏に泛びます。

うまく交換できたときは、映画好きだった母は映画館へ寄るんですね。小岩には駅前に「富士館」ともう1館があって、大抵どちらかへ行った。普通、母親といえば子供の見たい映画に合わせてくれるものだけど、うちの母は自分好みの映画を見る人だった。『蜂の巣の子供たち』『鐘の鳴る丘』なんかはいいとしても、『ジャコ万と鉄』『森の石松』『レ・ミゼラブル』なんて一緒に見ても子供には物語がほとんど理解できないわけですよ。

その代わりに、ぼくは細かいシーンをよく覚えています。題名がいまだに分からないのだけど、戦争からの引揚者が守衛をやっていて、大きい弁当箱で飯をかきこんでいる。すると、ギャングが来てバーンと撃たれて、飯をかきこみながらバタッと倒れる。そのときの銀シャリの一粒一粒がものすごく印象に残っているんです。映画は物語だけではなく、映像の力やそのディテールだと後に分かってくるんですけど。他にも、湖に女性が飛び込んだ後、解けた長い帯が水面に蛇のように渦を巻きながら潜っていく光景とかが強く印象に残っていますね……。

――「映画・日常の実験」に収められた「ぼくの映画<前>史」という文章によれば、中学を卒業後に島根や鳥取や大阪を転々とした後、かわなかさんは自分の生まれた街で映画を見ようと、東京へ戻ってきます。錦糸町へ行くはずがなぜか新宿で降りて、新聞で広告を見て牛乳配達員になります。そこで「K」という映画青年に出会うんですよね。

嬉しいですね、「映画・日常の実験」読んでいただけたんですか。1975年にフィルムアート社から出たんですが、もう絶版で古書店でも見かけませんよ。「K」という青年に会ったのは、ぼくが新宿で牛乳配達をやっていた1960年前後のことです。「K」というのは、加藤君というそのときの同僚でした。彼はすでに名古屋大学の法学部の学生でしたが、映画志望者のあいだで有名だった早稲田大学の第二文学部を目指して、裁判官である親の反対を押し切って編入試験を受けるために家出。牛乳配達をしていたのです。

当時の大学生の多くは「大船ヌーべルバーグ」の旗手として颯爽と登場した大島渚に憧れていました。ぼくはもっぱら石原裕次郎のアクション映画に熱中していたけれど、彼は『愛と希望の街』『青春残酷物語』『ろくでなし』『悪人志願』などの大船ヌーベルバーグのメインストリームをよく見ていて、ぼくが惹かれた『東京湾』(野村芳太郎監督/1962年)なんかには見向きもしない。そんな彼に感化されて、映画が単に観客をおもしろがらせるだけの世界じゃないということを知り、やがて「映画評論」や「映画芸術」といった批評誌を読み始めるわけです。

さきごろ『大島渚著作集』全4巻(現代思潮新社)が完結しましたね。大島渚の初期の文章には、それまでの映画批評とはまったくちがう熱気のようなものを感じました。映画の内容についてだけではなく、日本映画における主体性の問題や、主人公の被害者意識によりかかった作劇への批判、それを鑑賞する観客の意識の問題への言及など、ページをめくるだけで、今でもワクワクしてきます。大島渚の最初の本『日本の夜と霧 大島渚作品集』に収録されたシナリオ『深海魚群』の巻頭に「深海に生きる魚たちは自ら輝かなければどこにも光はない」という意味のエピグラムが掲載されていて、「そうだ、自分でやらなければならないんだ!」と妙に昂揚した気分になって8ミリフィルムを撮りはじめました。

当時、新宿には周囲に奇矯な行動をしている芸術家がたくさんいて、彼らにカメラを向けるだけで普通ではない映像が撮れたんです。また、何か社会的なメッセージ性のあるものを撮りたいとも考えました。そこで、屠殺場で豚が人間に追い込まれ、皮を剥がされて食品になっていく過程を撮ってきた。豚が屠殺場へ追い込まれる行進とサラリーマンの行進を並列に描いて見せるという恥ずかしい作品(笑)を作りました。後に火事に遭って初期の恥ずかしい作品は燃えてしまったのですが、色々と自分で撮りながら、「映画における核心とは何か」を模索していた時代ですね。松本俊夫の最初の評論集『映像の発見』にもずいぶん影響されましたね。

そんな頃、「映画芸術」に、日本大学芸術学部の学生だった足立正生らが制作した『鎖陰』という学生映画を絶賛する小さな記事が掲載されたんです。後に「映画評論」の編集長となる佐藤重臣が書いたものでした。学生映画が映画批評誌に取り上げられることは稀な時代でした。しかも彼らは商業映画と同じ35ミリで制作していたんです。“江古田”の連中に負けてはいられない、とばかりに8ミリフィルムの制作グループを結成してどんどん撮りはじめましたね。

実験映画へ

――かわなかさんにとって、もう1つの根源的な出会いがあるそうですね。8ミリフィルムを撮りだした青年時代に、映画というメディアが誕生する以前の歴史を書いた本との出会いがあったそうですが。

ちょうどその頃、浅草の行きつけの古本屋で、まだ整理されていない本の山をあさっていました。そうしたら、古い忍術の本の下に小さな豆本があった。何かの付録だったと思います。それが、映画が成立する以前の動く絵の歴史を図解しているものだった。ソーマトロープと呼ばれるヴィクトリア朝時代の玩具とか、19世紀のゾーアトロープという回転するドラムの玩具であるとか、そこには人間の眼の特性としてある残像効果によって、動かないものが動いて見えるのだということが書いてあった。

――後年、月尾嘉男の翻訳で出版されるC・W・ツェーラムの『映画の考古学』の世界ですね。60年代に、松本俊夫さんや、かわなかさんら商業映画に飽き足りなくなった才能が、アンダーグラウンド映画へ向かった時期、新しい突破口を見つけるために興味が映画前史へ向かったというのは非常におもしろいですね。

60年代の中頃、アンダーグラウンド・シネマがアメリカから入ってきました。あの時代、安保闘争に敗北してみんなへこんでいたわけです。何か活路はないものかと、ボヘミアンの巣窟だった新宿の「風月堂」とかジャズ喫茶の「キーヨ」とかに溜まって、鬱々と突破口を探していた。海外の文化をいち早く紹介する「草月会館ホール」には、前衛ダンスのジーン・アードマンのグループが来て、「6人を乗せた馬車」という舞台で、ジェイムズ・ジョイスの「フィネガンズ・ウェイク」をパントマイムでやったりしたわけ。オフ・ブロードウェイの舞台が日本で見られるなんて信じられなくてね。マース・カニングハ厶のダンスやジョン・ケージやデーヴィッド・チュードアの音楽、美術の世界でも、ポップアートのスターたちがどんどん来日していた。あの頃、草月ホールでアンダーグラウンド映画の紹介をしていなかったら、後のブームはなかったかもしれないね。

66年に草月ホールで行われた「アンダーグラウンド・シネマ――日本・アメリカ」は超満員になりました。上映された作品は不思議なものが多くてね。スクリーンにちらっちらっと何かが映り、最後にワーッと弾ける。スタン・ブラッケージの『MOTHLIGHT』(63)なんですよ。蛾の羽を直接フィルムに貼りつけてプリントした4分ほどのサイレント作品です。普通の映画に見慣れた人間がそんなものを見て分かるわけがないんです。一番分かりやすかったのは、ジョー・セデルマイヤーの全編逆モーションの映画でした。Conform(順応)を逆綴りにした『ムロフノク(Mrofnoc)』(64)という作品で、これは或る町へ行くとみんなが反対向きに歩いていて、主人公だけが普通に歩いている。すると段々、順応されて逆向きに歩くようになるという皮肉の効いた映画でした。

あとはカール・リンダーの『悪魔は死んだ』がありましたね。これは全編クロースアップの映画です。ジーパンをナイフが切り裂いて、そこから缶詰めのグリーンピースのどろどろした液体や、ゼリービーンズがワーッと出てきたりするような作品でした。ピントも合っていないような作品が平然とあるわけです。「まいったな、こいつら映画の撮り方知ってるのかよ」と思った。ところが、半月経っても1ヶ月経ってもあの映画のイメージが鮮烈に残っていた。そのうち「芸術新潮」という雑誌で海外の新しい動向としてアンダーグラウンド映画が紹介された。その頃、日本ではドナルド・リチーさん、飯村隆彦さん、大林宣彦さん、高林陽一さんらが実験映画を作っていましたね。

――アメリカのアンダーグラウンド映画の牽引者にジョナス・メカスがいますが、かわなかさんはメカスの映画よりも、先に彼の言葉に触れたのですよね。

草月ホールで「アンダーグラウンド・シネマ――日本・アメリカ」というアンダーグラウンド映画の特集があった後、「映画評論」誌が毎号のようにアングラ特集を打ったのです。バックナンバーを調べてみると、そのときの活気というのは分かります。阪妻や勝新のように、アンダーグラウンドも「アングラ」と短くしていうようになり、ブームが起きて、映画からストリップまで何でもかんでもアングラと呼ぶ時代に突入したんですね。

草月で、アンダーグラウンド映画を見た飯村隆彦は、ただちにアメリカへ渡っていきました。2回目の草月ホールの上映では、飯村隆彦が作品を選定して送ってきました。当時はまだ為替レートが固定相場制で360円だったから、外国へ行く人は大変でしたね。相当なお金持ちじゃないと行けなった。最初の選定をやった金坂健二はアングラブーム最大の功労者でありながら、草月メンバーには受け入れられず、それで草月に反対してデモをかけたりしました。アングラの主導権を巡って「映画評論」の佐藤重臣と金坂健二がぶつかり合うようになっていた。

ぼくの周辺には、宮井陸朗という早稲田の二文を出たフーテンの総大将がいました。62年に日仏交換映画祭があり、ルイス・ブニュエルの『アンダルシアの犬』が一般公開された。開場は午前10時にだったのかな、応募はがきで外れたぼくは朝の6時くらいから並びました。そのときに宮井が来たので、列に入れてやった。彼とは「日活名画座」で『灰とダイヤモンド』の上映があったり、「アートシアター新宿文化」でレイトショーがあったりすると、いつも顔をあわせるようになった。それが縁で、彼の家にあった16ミリフィルムの映写機を借りて、亀井文夫の映画を一緒に見たりしました。

日仏交換映画祭はアンリ・ラングロワの尽力で実現した「フィルムセンター」としては最大規模の催しでしたが、このときにこれまで見ることが適わなかった実験的な映画も随分来て、『幕間』や『ひとで』や『貝殻と僧侶』など20年代のフランスの前衛映画の代表作や、アベル・ガンスが一コマ単位で編集したシーンが含まれる『鉄路の白薔薇』や撮影技術の壮大な実験を企てた『ナポレオン』などを見ることができました。

――60年代の半ば以降にならないと、アヴァンギャルド映画やアンダーグラウンド映画は、日本では見ることができなかったのですね。

そう。だから、それらの映画を見せるということが非常に重要だったんです。戦前にも日本で実験映画をやっている人たちがいたんですよ。カラーフィルムができたばかりの頃に、色彩で演出をできないかと考えた。たとえばナイフを背中に刺す瞬間に、原色のカラーフィルムを交差して視覚的なショックを作り出すとかね。1930年という早い時期に出版された『小型映画の研究』(北尾鐐之助、鈴木陽著)という477頁に及ぶアマチュア向けの研究書では、撮影技術や現像の化学的な研究と同時に、キルサノフの『秋の霧』や、マン・レイの『ひとで貝』(『ひとで』)や、ジェルメーヌ・デュラックの『貝殻と坊主』(『貝殻と僧侶』)など、1920年代フランスのアヴァンギャルドが口絵つきで紹介されていた。さきの色彩による演出も同書に掲載されていたものです。山や川やお地蔵さんをいかに美しく撮影するか、というアマチュア映画の技法書とはいささか様子が違いますね。

美学者の中井正一さんが機能美の問題に触れて、ボートを漕いでいて一番美しいスタイルが一番スピードを生むというようなことを書いている文章も読みました。中井美学の大きな部分に映画とスポーツの影響があったんですね。肉眼では見る事のできない動きをカメラの眼で解析する試み。中井正一は自分でも実験的な色彩映画を撮影し、コマ撮りやスローモーションを試したりしているんです。アマチュアによるこうした先駆的な試みは、しかし当事者の研究室で行われていた実験で、その作品は残念ながら震災や戦災で失われてしまいました。残されたわずかな文献を通じて想像するほかありません。だから、戦後のぼくたちは先行世代のさまざまな実験を踏襲するところからではなく、一から始めなくてはならなかった。そのことがうまく先行者から伝わっていたら、フリッカーを作るような発想はもう少し早く経験していたかもしれません。

幻の処女作

――その頃、ご自分でも本格的に映画製作をはじめたのですよね。

8ミリフィルムは1960年のはじめごろから手がけていましたが、16ミリフィルムでは、69年に撮影し72年に仕上げた『ASSEMBLE』が処女作になります。アッセンブルとは映画用語で、いわゆる「粗編集」のことです。もとは万博破壊共闘派を作って九州大会へ行ったときに、撮影したドキュメンタリー・フィルムでした。

8ミリフィルムが当時はダブル8用のフィルムだったので、16ミリフィルムと規格がほぼ同じだった。パーフォレーションが両側にあり、数は1つ多いけれども16ミリと同じピッチなんです。だから、ダブル8のフィルムは、使おうと思えば16ミリのカメラでも使用できます。ダブル8のフィルムは16ミリ幅のフィルムを片側ずつ(8ミリ分だけ)撮影するので、ダブルと呼ばれる。片側を撮影し終わると、カメラの蓋を開いてひっくり返し、もう片方で撮影する。そうすると、16ミリフィルムの1コマに8ミリを4コマ撮ることができました。ひっくり返すから、片方は天地が逆向きに写っています。

これに一工夫すれば、16ミリフィルムの映画が作れるんです。ダブル8で普通に撮影して、次はカメラを逆さにして撮影する。すると、正像が4つできるわけです。これは一番安く16ミリフィルムの映画を作れる方法でした。この方法ではフィルムをひっくり返すときに蓋を開けるから、真っ白い光線ビキが入ります。この感光したカット尻をピックアップして粗編集して繋いだのだが、『ASSEMBLE』という作品でした。映画から漏れた質の良い方の映像は、25分ほどのドキュメンタリーにしました。『ASSEMBLE』はアメリカで上映した後、裸の問題などで、税関で引っかかり、30秒ほど切られて2分の映画になってしまった。

本編のドキュメンタリーのほうは、当時、万博破壊共闘派が猥褻物陳列罪で逮捕されるという事態が勃発したときにフィルムを隠してくれと言われたんです。ぼくは隠すより、カンパを募りながら公開し、万博期間中ずっと裁判闘争をやったほうがおもしろいという意見でした。それが容れられなくて、じゃあフイルムをすべて渡すからと手放したんです。後年、池袋のスタジオ200でぼくの個展をやるときに当時のフィルムの行方を探したんだけど、ないということで幻のフィルムとなってしまいました。

――かわなかさんの『私小説』という映画は、フィルム日記と定義するべきなのか、何か他の試みなのか、人によって意見が分かれるところかもしれませんね。

まず、言いたいことの一つに、商業映画というものは特別な出来事を描くということがあります。なんの出来事も起こらない普通のことは、誰も映画では描けない。そんな決まりがあるわけではないけれど、普通のことを描くとホームムービーになってしまう。それは映画として認知されていませんでした。ですから、ジョナス・メカスの『リアトニアへの旅の追憶』が公開されたとき、みんな目を開かれたんですね。日記映画をずっと撮り続けている鈴木志郎康さんも、そこからインスパイアを大きく受けているはずです。8ミリフィルムや16ミリフィルムで撮るような小型映画はずっと差別されてきたんです。

以前は「小型映画」という雑誌があるほど、アマチュアによるホームムービーの撮影は盛んでした。大体、会員の人は還暦を越えた人が多かった。ぼくも佐藤重臣についてたまに上映会へ行ったけど、いわゆる「山、川、地蔵」映画というのかな。素晴らしい映画技術を持ちながら「お琴ができるまで」の過程などを撮っている。だったら、自分たちの足元から撮ったらどうか。例えば、戦争で外地へ行った経験とか、老年者のセックスに関することとか、そういうことを撮ればいいとぼくは批判的に思ってしまうんです。

ぼくの映画シリーズの『私小説』というのは、誤解を受けやすいタイトルです。私小説といえば、日本の伝統的な文学形式として自分の人生を重箱の隅をつつくように描いていくスタイルが一般的ですが、ぼくは「私」+「小説=フィクション」という意味合いでつけました。だから、普通のドキュメンタリー映画のようには撮っていません。日常のことを撮っているのだけれど、それが何か見たことのない光景に虚構化されている。技術的には8ミリフィルムで撮影し、それを16ミリフィルムにブローアップするときに、スピードを変えています。8ミリから16ミリにすると、通常はフォーカスが若干甘くなる。一般の人でもそういうことには気がつきます。ラストシーンだけ16ミリで撮ったんですが、見に来てくれた阿佐ヶ谷のバーのママに「あんた、ちゃんと撮れば撮れるんじゃない」と言われました(笑)。

――ブローアップしたときのスローモーションの効果が、独特の記憶の形を表現するような映像になっていますね。『私小説』を102分の長編サイレント版で初めて見て、その美しさとイメージの鮮烈さに改めて驚きました。これは、目で見ることのできる音やざわめきに満ちた映画で、サイレント上映にこそ向いていると思いました。これは「記憶」を巡る映画ですね。ナレーションを一切使わず、「かつては……」というサイレント映画的な字幕によって、モノクロの幼少時代の映像が挟まれます。昭和天皇の崩御や都庁の建設のような集合的な記憶に対置して、「私」という個の記憶が、お通夜やお葬式、ピクニックなどの光景を通じて「生命を内側からつかまえること」の実践として示されます。

「記憶」という問題は『SWITCH BACK』(77)のときにもやりました。古いニュース映画のフィルムを友人にもらったんです。戦後になって、人間宣言をした昭和天皇が初めて関西をご巡幸される、というニュース・フィルムでした。それを見てみたら、進駐軍と赤十字の車があって、群集が向こうへむかってドーッと走っていく映像でした。ぼくはこれを再撮影(フィルムを素材にして撮影する手法)によって別の文脈へ移し変えることにしました。或るシーンを全部スチルに起こして、アニメシートに貼った。モノクロの映像のなかにカラーの指を入れたかったのです。それをアニメ撮影の要領で、オリジナルの1コマを6コマや8コマに伸ばすといった実験的な手法を使っています。

どうして、そんなことをやるのでしょうか。人間の基本的な感覚のなかには、火、水、風といった根源的なものがあり、それらは世界中のどこへいっても人間が惹かれる要素としてあるのだと思います。それが人類という種の記憶ではないかと考えていました。例えば、寄せては返す波をずっと見ていても退屈はしない、むしろ何となく心が安らぐような気持ちになる。それは学校で習ったことでも親から教わったことでもなく、人間という種が持っている始原的なリズムなのですね。太陽がのぼり、太陽が沈んでいくとかね。もしも「映像のことば」というものがあるとしたら、言語による認識を経由するのではなく、映像それ自体が人間という種にあらかじめインプットされている記憶にダイレクトに働きかけることができるのではなかろうか、という発想でした。記憶という問題について、そんなことを考えていたのだと思います。

――そういうところへ降りていくためにこそ、実験的なテクニックを使うわけですね。

映画というのは100年以上の歴史があるのに、特別な物事を見せることしかやってきていない。大雑把にいえば、シェイクスピアが確立した劇的なものを焼き直しているようなものです。しかし、映画というメディアには、まずフィルムという肉体がある。それをコマ撮りやスローモーションにすることで、今まで肉眼で見なかったものが見えてくる。映画にはそのような面もあるわけです。

それに実際問題として、商業映画の世界というのは、相当に優秀な大学を出て映画会社に入らないと助監督になれなかった。早い時期に両親が亡くなって、ぼくには親がいなかったし、高校にも行かせてもらなかった。映画をやるといっても撮影所へ入ることは困難でした。ぼくは日活映画が大好きで、友人が誘ってくれたので、助監督の面接に行ったこともあります。当時住んでいたところは6000円の家賃でしたが、日活の給料は家賃を払ったら1ヵ月のうちの20日くらいしか食えなかった。だから辞めました。それから、日経映画社(現・日経映像)の助監督の給料では、計算すると25日くらい食えました。しかし残りの5日間は断食するというわけにも行かず断念しました。あのときもしも映画の現場は食事付きだという事を知っていたら、どうなったんでしょうね……。

やむなく商業映画の世界を諦め、8ミリフィルムで映画を撮りはじめて、「8ジェネレーション」というグループを作りました。小平貞雄という俳優の仲間がいました。彼は東宝のニューフェイスで、黒澤明の『天国と地獄』に根岸のチンピラ役などで出ていますが、売り出し中の佐藤允に風貌が似ていたため、芸熱心なのに東宝では芽が出なくて悩んでいました。何かやりたいなとジャズ喫茶で喋っていて、それで一緒に「8ジェネレーション」という8ミリのグループをはじめたんです。ところが彼は、東宝に見きりをつけて独立プロダクションへトラバーユ。港雄一という芸名で、いわゆるピンク映画の俳優になってめきめき売れはじめました。後年はピンクの帝王になった。メンバーがいなくなったぼくは、日大江古田の学生だった中尾寛治や横田源一郎と語らって「映画芸術」にメンバー募集の広告を出したんです。バックナンバーを見れば、その広告が出ているはずですよ。

あれは1964年、オリンピックの年のことです。60年に出た「世界映画資料」という小冊子があって、それを古本屋で掘り出しました。そこでジョナス・メカスが「自由な映画を目ざして――アメリカ映画の新しい波」という小文でアメリカの新しい映画を紹介していました。それと忍術の本の下にあった映画前史を扱った豆本の2つが、偶然のめぐり合いだけれど、後で考えれば実験映画へ向かわせる何かになったんですね。

――映像作家・かわなかのぶひろの出発点に、批評家メカスの「自分でやらなきゃ駄目さ」という言葉、あるいは「血の色をした映画」という言葉があったんですね。

そうです。<「おれは本気なんだぜ!」と私はニューヨークの友人に大文字を使って書いてやった――「若い映画作家なんてアメリカにいるもんか!我々の為に誰かがやってくれるだと。――自分でやらなきゃ駄目さ」>という書き出しの火を吹くような文章にすっかり魅せられました。さきに話した大島渚の言葉とぴったり符合して、ただちに8ミリカメラを買い込み、自分で撮りはじめたんです。「血の色をした映画」という言葉に出会ったのは、あれは1966年の「映画評論」誌でしたね。「おれたちだって新しい映画だけが目的じゃない。新しい人間、それがゴールなのだ。おれたちは芸術を求める。だが、そのために人間がどうなってもいいというもんじゃない。ピカピカした、ペラペラしたニセモノはもうゴメンだ。荒けずりでナマでいい、生きていてもらいたいのだ。バラ色じゃなくていい。血の色をした映画が欲しいんだ。」という「アンダーグラウンド・シネマ第一宣言」でした。

8ミリや16ミリといった“小型映画”は差別されてきましたが、アメリカではもっとひどくて、ハリウッド以外では映画を作れなかったのです。それを移民のジョナス・メカスがアメリカへ渡ってきて、弟のアドルファスと自由の女神を見て、ここで降りようとニューヨークに住みはじめた。英語ができないから、カメラを買ってそれを通じてコミュニケーションをとりはじめた。それから「フィルム・カルチャー」という雑誌を出すんですね。ニューヨークなんて狭いところですから、東京と同じで映画をやりたい連中が集まっていたのでしょう。

ニューヨークには20年代のアヴァンギャルド映画を上映するグループがあり、そのパンフレットも残っていました。それを後続世代の人たちが読み、さらに戦争で活躍した小型の16ミリカメラが放出され、それを使って撮り始めたのがアメリカのアンダーグラウンド映画の歴史的なはじまりだといわれています。ベル・ハウエル通称フィルモ70-DRというゼンマイを手回しで巻く、レンズは標準、広角、望遠の3本ターレットカメラです。今日のようにデジタルビデオと万能のパソコンで制作される作品よりも、機材に恵まれてないときの方がいい作品が出てくるようですね。

――『私小説』のシリーズには、かわなかさんがメカス映画から引き継いだ幾つかの特徴が見られます。1つは、実験的な映像が日常生活から離れないこと。もう1つは、身のまわりにいる他の表現者たちを写すことで記録的な価値を生みだしていること。それに、これはかわなかさんのお人柄かもしれませんが、友人の誰もが笑顔や楽しんでいる姿が多く、この地上における楽園がフィルムに定着されていることです。

あれは簡単なんですよ。望遠レンズでいい顔を狙わないんです。対話するような近い距離でカメラを向けられると、人は普通はムッとするかニコッとするしかないでしょう。例えば、ミャンマーの少年たちを撮った『旅の繪』(98)というビデオ作品がありますが、あれでは99%の少年たちが笑っています。なぜかというと、ぼくはファインダーを覗いて撮る人間なので、液晶モニターのビューファインダーの方を相手に見せながら撮っているんです。するとみんながスターになれるわけ。これをデジタルのビデオカメラが、ビューファインダーを付けた最初期の頃にやっていた。あれは相手に見せながら撮るものなんですよ。すると、いい顔が撮れるんです。

――『私小説』は日記映画のように、或る時期に毎日撮影していたものなのですか?

『私小説』の場合、シリーズのそもそものはじまりは1984年に西ドイツへ行ったときでした。日本の実験映画を携えて、オスナブリュックの映画祭を振り出しに、ハノーバー、フランクフルト、マンハイム、エッセンなど十箇所くらいを転々と上映してまわりました。ぼくは公開することが第一であると同時に、作者がそこへ立ち会うことも重要だと考えています。だから現在でも「映像の地下水脈」でそれを実践しています。外国にいると日本とか日本人って何だろうとすごく考えるようになる。また、上映後の質疑応答で「日本の実験映画は能や歌舞伎の影響を受けていますね」などと言われると、そうかなぁ、と思う反面、日本人という種の中には先人の影響をより洗練されたかたちで後世に伝えようという因子が含まれているのではなかろうか、などと考えますよね。だったら、滞在中に日本人というものを考えるために、自分の足下から撮影してみようようと思った。

ケルンに滞在していたとき、大聖堂の横にカメラ屋があったので、そこで8ミリフィルムのカメラを買いました。そして毎日撮影を続けたんです。旅行から戻っても、5年間くらい毎日撮り続けていた。結局、そこにあるのはぼく自身であって日本人全般というのは見えてこなかった。それでもトレーニングのつもりで、絶えず鞄のなかにカメラを入れて、時にはロング、時にはクロースアップばかりで撮り続けた。それを公開するつもりはありませんでしたが、その膨大な日記のようなフィルムが『私小説』の原型になりました。

ある日、友人がジャンク屋で見つけた古いテレシネのボックスを持ってきてくれた。ホームビデオのテレシネだから画質は良くない。なかにプリズムが組み込まれていて、プリズムの角がシャッターになっている。これがおもしろいことに、映画前史に出てくるプラキシノスコープと同じ原理なんです。プリズムをゆっくり回転させると、前のコマと後ろのコマがオーバーラップする。画質は良くないんだけど、森山大道の写真だと思えばいいじゃないかと(笑)。

『私小説』を1コマずつ紙焼きにしたら、そうなるよね。『私小説』の最初のうちは、見栄をはって格好いいシーンばかりをアンソロジーしていました。ところが、なぜか映画として動き出さない感じがあった。ふと、酔っ払って朝に家へ帰るとき、消え残ったビデオショップの看板に惹かれて、ずうっと長まわしで撮った映像を入れてみた。そういう普段無駄だと思っている映像を入れてみると、最初のワンカットから呼吸がひと繋がりになって、映画がワーッと動きはじめた。そうやって、一番初めの『私小説』の9分ができるんですね。『私小説』のロング・バージョンを見てもらえば分かりますが、不思議と長く感じないでしょ。ああいう呼吸じゃないと駄目なんですね。

メカスの友人でアメリカから日本へ実験映画を研究に来て、イメージフォーラムの試写でずっと何百本と見た研究者(エィブラハム・ラベット)がいた。何が良かったかと聞いたら、彼はぼくのことを知らないのに『私小説』と連呼するんですね。そうしてお世辞ではなく、プリントを1本買ってくれたんです。作者というのはつくりあげたときは、なにができたかよくは分からないところがあります。そもそも8ミリを素材にしてこんな再撮影を手がけた作家なんていやしません。彼がプリントを買ってくれた事で「これで良かったんだ」と思えました。

映像書簡シリーズ

――『映像書簡』シリーズについてうかがう前に、長年日本のビデオ・アートの第一人者として活躍してこられたかわなかさんに、ビデオというメディアについてお聞きしたいことがあります。かわなかさんには『ビデオ・メーキング』や『ビデオ入門』の著書もあります。特に『ビデオ・メーキング』はハウツー本でありながら、ゴダールやビル・ヴィオラなどの作家を論じ、読者を撮影へと駆り立てる挑発的な本です。お話を聞いていて、私たちはどこかでビデオカメラの使い方を間違えてきたのではないかと思いました。

ビデオの初期というのは、ビデオというメディアに即した作品がいっぱいあった。今はビデオが映画を作る代用品になってしまっているでしょう? これはメディアの性格としては損しているわけですね。映画だったら、世界中にいい映画が山ほどあるじゃないか、と(笑)。「もうひとつの別の映画」を作ればいいんです。ドイツではアンダーグラウンド映画のことを「アンドレ・キノ」、つまり、もうひとつの別の映画と呼んでいます。

――かわなかさんは早い時期から、メール・アートやビデオ・レターといった新しい試みにも注目してきました。萩原朔美さんとの「映像書簡」シリーズを始められたのは79年ですが、このようなビデオによる試みというのは他にもあったんでしょうか。

「映像書簡」は当初は16ミリでスタートしました。2002年の『映像書簡8』からビデオになったんですね。このシリーズはぼくと萩原朔美でやっていますが、2人はまったく違う性格の人間だから、おもしろいのです。

以前「アサヒカメラ」という雑誌で、ぼくが編集長になってビデオ特集の別冊を作りました。その頃、谷川俊太郎さんと寺山修司さんがまったく違う性格なので、この2人に作らせたらおもしろいと考えました。寺山さんは当時3年先の締切まで抱えていて、体も調子悪かったし無理かなと思ったが、聞くだけ聞いてみた。そしたら「あんたは萩原と一緒にやっているから、勝ったと思ってるんでしょ」とか言って、引き受けてくれた。それで彼が亡くなるまでやってくれました。最後のレターは風になびく寺山さんの最期の心電図で締めくくられています。『ビデオ・レター』という傑作です。これこそビデオらしい作品といえるのではないでしょうか。今こそ公開されるべき作品だと思います。

谷川さんが「これはぼくの財布です」「これはぼくの時計です」と言いながら、自分が身につけているものを外していき、シャツ、鉛筆、下着ときて、最後に「これはぼくの左足です」と足を出す。最後に青いシートを広げて、「これはぼくの青空だろうか」という。それに対して寺山さんが自分の名前を書いて「これはぼくなのか? いや、これは原稿用紙に書かれたただの四つの文字である」という返し方をするんですね。この2人の絶妙のかけ合いだと思いました。

これは一度、河出書房新社からビデオが出たんですが、いまはほとんど流通していないでしょうね。二人の詩人が丁々発止と「日常」を撮っている。谷川さんが古い写真が出てきたよと、武満徹や寺山さんと写っている写真を見せると、それに対して寺山さんが自分の薬で爛れた身体を撮って見せる。普段、あんなに格好をつけている人間がここまで見せるのかという驚きがあった。寺山さんはもう最晩年なんだけど、ビデオの性格をよくキャッチして「日常」を撮ったんです。こういう作品がビデオではできるんですよ。

――個人の日常的なものを極限まで突き詰めていくと、何か向こう側へと回路が開くときがあるのでしょうね。

ぼくは古書市へ行くと、気になって必ず絵葉書を見るんです。それは撮り人知らずのものです。六甲のケーブルカーの風景に人工着色して、昼間撮ったものを夜に変えていたりする。そこには不思議な感覚があります。ハルピン駅の絵葉書があって、ぼくもぼくの両親だって行ったことがないし、それについて読んだ経験もないのに、何か身近なものを感じて惹かれてしまう。意味は分からないけど、デジャヴということなのか。

人間というのはそういう感性を元々持っているんじゃないでしょうか。だから、寄せては返す波を飽きずに見ることができる。例えば、人類の祖先が海のアメーバ状態から陸へ上がってきたとき、最初に見たのはグリーンだったかもしれない。それで未だにグリーンに惹かれて、家や身のまわりに緑のものを置いたりしているのではないか。人間の記憶には個々のレベルを超えた、種の記憶があるんだろうと思います。世界中どこへ行っても、酒さえあれば誰とでも対話ができます。そういう機能を持っている生き物なんですね。アジアを旅していると、西欧人が高いところへ登って朝日や夕景を眺めている。日常から開放されると、誰もが自分が一番惹かれるところへ行く。そうだとすれば、映画だって百何年も物語のあらすじばかりを語っているけれども、火と水と風の三種の神器さえうまく使えば、いい映画を撮れるはずなんです。

――そういう意味では、2005年に撮られた「映像書簡10」は圧巻ですね。かわなかさんは2005年1月に胃癌の摘出手術で1ヶ月ほど入院します。胃カメラを飲みながらモニターの映像をビデオカメラで撮影するシーン、あるいは手術後に摘出されたかわなかさんの胃をイメージフォーラムの池田さんが撮影し、意識が朦朧とするかわなかさんの姿をもビデオカメラにおさめています。萩原朔美さんは、かわなかさんの身体が危機に瀕する圧倒的な映像に対して、ひたすら水のイメージで応えようとしているように見えます。

そうそう。もう他に手がなくなるわけですよ、自分の手術を見せられたらね(笑)。ぼくは「映像書簡10」は作るつもりなかった。日常的にカメラを回しているから、萩原が見舞いに来て「やろうよ」といったとき、「こんなアクチュアルな題材をやったら、格好悪いぜ」と答えた。「ぼくも母親(作家の萩原葉子)が歩けなくなって、自分もそれを撮るから」というので、それなら互いが抱えている問題についてカメラを回そうということになった。これは如何にも題材になりそうだという見え見えのことはやりたくなかったんです。

――手術のために入院したとはいえ、「映像書簡10」は病室の「日常」を撮っていますよね。カレンダー、新聞の一面と日付、医師と喫煙所で交わす会話や、看護婦さんとの取りとめもないやり取りなど。これには映像作家としての凄みを感じました。

いやいや、それはぼくの基本的なスタンスだから。特別なことをしない代わりに「日常」を絶えず撮っているだけです。だって、人間にとって癌や手術や入院なんて普通のことじゃない? 例えば、人間というのは1キロあたり1兆の細胞を持っている。50キロの体重であれば、50兆の細胞を持っていることになる。そのなかに悪い細胞の2つや3つはありますよ。癌だというと、みんな大騒ぎするけど、癌なんて普通にあるものなんです。医学が発達して癌細胞を何段階かに分けて、結果これは悪性だと決めたわけです。

最初に大学病院で検診を受けたときに、胃カメラを飲むことになった。行きつけの総合病院へ検査結果を聞きに行ったら、悪性の腫瘍があるようですと言われた。それくらいあるよ、長年大学で教鞭をとっていたために胃潰瘍が持病だったのだから、と思った。もう1回胃カメラを飲んだら、医師がおかしいなと舌打している。医者が患者の前でそんなことするなんて駄目だと思った。3回目を飲まされて、その病院は諦めた。知り合いが大塚の癌研が優秀だと言っていたので、そこへ行ったら胃潰瘍という診断だった。それで胃潰瘍という診断をチョイスして2年間放っておいたんです。

――放っておくというのは、またすごい話ですね。

ぼくがなんで手術をしたかというと、大学を定年で辞めることになっていたからです。それ以上は大学へ行きたくなかった。普通は定年後も大学院に残ったり、非常勤講師になったりするんだけど、もう大学はここまでだと決めていた。それで、大学の健康保険が利くうちに手術しておこうと考えたんですね。そして、2年後に胃カメラを飲んで、やはり医者が首を傾げた。そしたら、現場の執刀医を紹介してくれて、彼が映像を見て「悪性の癌である、5段階の4段階まで来ていて、リンパ節にも近い」と言った。どうすればいいのかと聞いたら、放射線とか色々治療方法はあるけど私は切った方がいいと思うというから「じゃあ、それやろうよ」ということになった。だから、何ということもない。その代わり、1ヶ月で退院させてくれと言った。入試が2月で、3月に退院できれば新学期に間に合うから。医者も偉くて、その通りにしてくれました。

そりゃあ、人間200年も生きたら、色々と惜しいこともあるでしょう。どう生きたって、男は80歳くらいから現役じゃなくなるぜ。そんなのすぐ目の先のことです。だから、上の世代は下の世代に伝えたいことがあるし、みんなが作ったフィルムも見せなくちゃならない。「映像の地下水脈」という形で、高円寺で自主上映会をやらなくても、イメージフォーラムでやれば、受付も機材も人手も何でもある。だけど、渋谷へ来る人と違う人があそこへ来ます。そうした人に映画を見せて、自分の仲間にしていけばいいわけです。渋谷のここへイメージフォーラムを構えているのは、昔、この近くの渋谷警察の先に天井桟敷があり、その地下での定期上映の活動をしていたからです。あそこで4年と数ヶ月の間シネマテークを続けた。そして、見に来ている人が個人映画を作るようになり、作家になっていった。戦前の世代はそれをやらずに研究室で実験を重ねて、ほんのわずかしか文献を残していない。そこがぼくたちの世代との違いです。

新作ドキュメンタリー

――かわなかさんの新作『酒場#7「汀」 渚ようこ新宿コマ劇場公演「新宿ゲバゲバリサイタル」』がイメージフォーラム・フェスティバル2009にて公開されます。私は未見ですが、この映画はかわなかさんのこれまでの日記映画の試み、そしてビデオによるアートの試みが、個人レベルのドキュメンタリーにおいて合流したものなのではないか、と勝手に想像しています。非常に楽しみなのですが、この映画についてお話を聞かせてください。

渚ようこは新宿ゴールデン街に「汀」というお店を持っていて、10人も入れば満員のところです。そこの経営者が歌手で、コンサートをやるというので、浅川マキのように一人でやるのかと思っていた。鴬谷の「東京キネマ倶楽部」というところでやるというので、枯れ木も花のにぎわいのつもりで出かけてみた。ところが、これが大グランド・キャバレーなんです。中二階があって小林旭がギターを持って降りて来そうなところ。そこを若い女の子たちで満員にしていたので驚いた。そのとき、宇野亜喜良さんが演出した芝居『上海異人娼館』をやっていて、そのセットがそのまま残っている状態だった。これは華やかでしたよ。それが最初でした。

渚ようこは少女時代に憧れていた、阿久悠に作詞をして欲しかったらしい。多分「ペッパー警部」の頃でしょう。そして、美空ひばりや都はるみのように、コマ劇場で歌いたいと思うようになったらしい。それを思い続けた。それで阿久悠は死ぬ前に、渚ようこのオリジナルの曲を書いています。『渚ようこ meets 阿久悠 ~ふるえて眠る子守唄』というアルバムです。阿久悠の詞に、浜圭介、中島みゆき、宇崎竜童、小林亜星らが曲をつけています。今度はコマ劇場が今年でなくなるというので、歌謡コンサートをやるという。渚ゆう子なら昔有名だったから分かるけど、渚ようこがまさか2000人も入るコマ劇場でやるとはね。

――撮影はどのように進んだのですか?

最初に会場を見に行くところと、リハーサルから撮っていますね。渚ようこがコマ劇場でコンサートをやるから、単純にそれを撮るというのではなかったんです。ぼくはヌーベルバーグの頃に牛乳配達をしていて、コマ劇場の奈落の巨大なセリの横にある売店に、牛乳を配っていたんです。そこにダンシング・チームの女の子とかが集まっていて、不良っぽい同世代の青年がいた。彼は辰巳柳太郎さんの付き人をやっていた。辰巳さんがステージに立っているときは大抵楽屋にいるから、そこへ行ってはいつも不良話をしていた。これが新国劇では芽が出なかったけれど、後年の緒形拳だった(!)。

そういう個人的な記憶の残っている楽屋を撮る、バックステージを撮るということでぼくが名乗りをあげたのです。自分の人生が絡まっているコマ劇場というものを撮りたかったんです。渚ようこがコマ劇場でやらなかったら撮っていなかったでしょう。

ぼくが扱うのはちいさな世界です。商業映画のように不特定多数の観客を求めていません。大勢の観客を必要とするドキュメンタリーでは、特別な出来事や被写体にカメラを向けますが、ぼくは自分と自分の周囲にカメラを向けます。いうなればプライベート・ドキュメンタリーですね。社会的な問題を描くのではなく、個人的な実感を次の世代へ伝えたいと考えているのです。ぼくには個人的な繋がりの範囲でしか撮りたくないというのがあるんですね。

―― 70年代後半にかわなかさんが既に書いていることですが、いま個人レベルでのビデオ・ドキュメンタリー映画がますます隆盛になっています。これは近年、コンピュータの処理速度が上がり、家庭用のPCで十分にビデオ編集ができるようになったことと関係しているのでしょう。近年、このジャンルからは秀作が次々と出てきています。かわなかさんは、ドキュメンタリーの潮流が個人映画に繋がることを、ある程度予想していたのでしょうか?

ある時期、山形国際ドキュメンタリー映画祭で、実験映画にそっくりな作品が随分と出てきたんですよ。『ナイトレイト・キス』(92)のバーバラ・ハマーなどは題材はレズビアンだけど、表現方法は完全に実験映画ですよね。ぼくがニューヨークで最初にバーバラに会ったとき、とてもいい作品を見せてくれました。この映画では『私小説』のように再撮影を使っているんですよ。橋の欄干から足を出して、下を船がいく場景がある。鮮やかな映像なんだけど、なぜ再撮影するのか聞いてみた。日本の場合、オプチカル・プリンター(映画撮影機を接続した小型映写機、現像済みフィルムのコピー、特殊効果などに使われる)を使ったら1箇所が1万円の高さだから、みんなそれを使わないで再撮影という方法を編み出してきた。ニューヨークでは個人で使えるオプチカル・プリンターが数多くあり、JKというボレックスを1台組み込んだ安くていいものもある。そうしたらバーバラは、私の感覚ではこの再撮影した映像の方がいいんだというんですね。

彼女は当時、ニューヨークでは誰にも評価されないと愚痴をこぼしていた。「大丈夫だよ、誰かがちゃんと見てるんだから」と言っていたら、93年のベルリン映画祭で賞をとった。そして、95年の山形には審査委員長でやってきた。このときに『ナイトレイト・キス』を審査員作品として上映したんですね。とてもアヴァンギャルドな作品で、抑圧されてきた同性愛者の社会・文化史の検証と抵抗がテーマですが、彼女の日常を撮ったプライベート・フィルムの要素も強い。ぼくは彼女の作品に親近感を覚えます。

――かわなかさんは新作映画を2ヶ月ごとの「映像の地下水脈」という上映会で発表していくと仰いました。これは何か1つのシリーズを撮り続けるということなのですか?

まだ「映像書簡」シリーズと「私小説」シリーズしか完結していないのだから、これから色々な映画を撮っていくことになると思います。「酒場」シリーズも7本目まできました。シリーズではなくても、8ミリフィルムの作品を入れてもいいわけです。その代わり、ぼくは毎回新作を入れていくつもりです。以前は毎月だったから大変だったけれどね。

――「日常」を撮り続ける個人映画の流れを絶やさないようにしなくてはなりませんね。

テレビとか商業映画には、特別な人しか出てこない。よほどじゃないと一般の人が映画に出るなんてことはできない。だから、日常の撮影はこちらに任せてほしいと言いたい。こんなに人間が粗略になっている時代だからこそ、1人1人の「人」を尊重しなくてはならないと思います。そういう意味で、ぼくは酒場シリーズを撮っているんです。新宿ゴールデン街を上空から見てご覧なさい、本当に狭い空間ですよ。あそこには、客を客扱いしない代わりに、人間と人間が生地のままぶつかり合う空間が今でも確保されています。

――それに加えて、コミュニケーション・ツールとしてのビデオカメラがその場に入ることで、人と人の間の空気が密になることもあるんですよね。

そうそう。今の時代は映画も含めて、テレビが価値観を作っているところがある。どうしてメディアを扱う人がテレビをぼろ糞に言わないか。それは広告を貰っているからです。だから「イメージフォーラム」という雑誌をはじめたときは、映画の広告はとらないことにした。雑誌「映画評論」に籍を置いていた頃は、大映が広告を出していてアングラ映画を扱うと文句が出た。広告を貰っておいて、その映画を悪くいうというのは失礼ですよね 商取引として広告を貰った以上は仕方がない。

「イメージフォーラム」で『コヤニスカッツィ/平衡を失った世界』(監督:ゴッドフリー・レッジョ、音楽:フィリップ・グラス/1983年)を扱ったときに広告を貰ったんですが、評論家の蓮見重彦さんが雑誌の対談でけちょんけちょんに叩きのめしていました。ぼくはいい映画だと思っています。ナレーションは一切挿入されず、映像だけで見せる映画で、コマ撮りとスローモーションの見事な撮影をしている。日常見える風景が別の風景に見えるのです。ああいうドキドキ感というのが、映画の不思議なところなんですよね。ヴェルナー・ネケスなんかのいう「フィジカクリオーザ(見る驚き)」というのかな。今は映画が物語やあらすじ的なものに還元されていて、視覚的なものが退化してきてしまっているのだと思います。

どんな映画だっておもしろい。だけど、映画の批評の力にもすごいところがあると思います。土方巽が主演した『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』という映画がありますね。あるとき、佐藤重臣がヨーロッパから帰ってきたので、あれはすごいよと言ったら、見に行ってあっという間に50枚くらいの批評を書いてしまった。その一発で「あれはすごい映画だ」ということになり、みんなが見るようになった。佐藤重臣のあの感覚には舌を巻いた。彼は数寄屋橋ビルの編集部の地下にある「エンゼル」という喫茶店で書いていたね。今の若い世代はどんな映画でも見るから、それはいいことなのだけれど、そういう中から佐藤重臣や松田政男みたいな評論家がどんどん出てこないといけない。イメージフォーラムのような小さな劇場がいっぱいあるわけだし、本当に何かもったいないと思うのよね、こういう恵まれた時代がね。

(2009年4月4日 渋谷イメージフォーラムにて)

『酒場#7「汀」 渚ようこ新宿コマ劇場公演「新宿ゲバゲバリサイタル」』

監督:かわなかのぶひろ

出演:渚ようこ ほか

(ビデオ/70分/2009年)

イメージフォーラム・フェスティバル2009 Eプログラムにて上映

4月30日(木)19:30~ 新宿パークタワー・ホール

ミニライブ : 渚ようこ、高橋ピエール(ギター)

5月16日(水)19:30~ 京都ドイツ文化センター

『私小説』

監督:かわなかのぶひろ

(16mmフィルム/103分/1996年)

「かわなかのぶひろ 映像の地下水脈#12」にて上映

4月25日(土) 15時~ 19時~

前衛派珈琲処 Maching Mole

東京都杉並区高円寺南3-45-1 永和ビル3F

電話予約:03-5378-1517 メール予約:taira*softs.org(*を@に換えてください)