山形ドキュメンタリー映画祭のアジア千波万波部門で市民賞と奨励賞をW受賞し、毎日映画コンクールではドキュメンタリー映画賞を受賞するなど、公開前から話題となっていた『バックドロップ クルディスタン』がいよいよ今日からポレポレ東中野にて公開されています。

クルド人難民のカザンキラン一家に加わるニッポンの圧力。そして発覚する父親の重大な嘘。果たして悪いのは国家なのか家族なのか、それとも傍観者を決め込む自分自身なのか。『バックドロップ クルディスタン』は、監督である野本大さんがその答えを求めてトルコへと旅立つドキュメンタリー・ロードムービーです。そして、この作品はまた、監督が制作のために日本映画学校を退学し、およそ3年の歳月を費やして完成させたという執念の映画でもあります。

今回のインタビューでは、監督の野本さんと編集・制作を担当した大澤一生さんを迎えて、映画が完成するまでの長い道のりと、映画の裏側に隠された作り手の思いについてお話を伺いました。

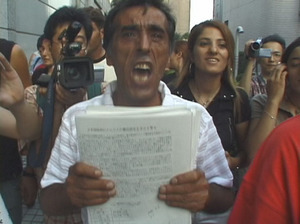

左から大澤一生(制作・編集)、野本大(監督)

本当にすごいキャラクターの持主ですから

おれが絶対撮るっていう気持ちでした

――この映画はそもそも日本映画学校の卒業制作として撮ろうとした企画だったそうですが、その時はどんな内容だったんですか。

野本 2ヶ月ぐらい取材したんですけど、クルド人や難民のことを知らない状態でカザンキラン一家と付き合っていたので、非常に浅はかで掴みどころのない企画になっていたんですね。それを、ゼミの担任だった原(一男)さんに見抜かれたというか。この題材は撮りきれないだろうと言われました。

大澤 その時に彼が出した企画というのは、カザンキラン一家というクルド人と会ったと、で、その家族を撮りたいというだけのものだったんです。映画にある国連事務所前での座りこみデモについても、まだやることがわかっていなかった。強烈なキャラクターのクルド人一家がいるということはわかっているんだけど、彼らをどう撮るのか野本も悩んでいたんだと思います。

野本 それまでは想像の範囲でしかなかった人たちなので、彼らがどういう思考をするのか、どういう行動をするのかわからない。先の展開が予想できなかったんです。だから、その時点では彼らが苦しい生活をしているというだけで、動きのある展開はイメージできない状態でした。ただ、彼らが関わっていた難民認定と不法滞在の裁判がどちらも高裁までいっていたので、このまま日本に滞在し続けることはムリだろうという見通しはありました。

――そういう見通しがおぼろげにあっても、それをどう着地させるのかというイメージが掴めない状態だったと。

野本 そうですね。

――この企画がボツになった後、野本さんは学校を辞められたらしいですね。

野本 学校という組織で撮れなくなったというだけで、僕の一家に対する思いが消えるわけじゃないですから、気持ちとしては逆でしたよね。絶対おもしろくなるはずなのにと。それで家族に企画がボツになったことを伝えに行った時、座り込みデモをするという話を聞いたんです。ちょうどその時に、デモのために家族が食料を入れるタッパーを買いに行ったりするんですよ。もし企画が通っていたら絶対に撮ってるところだなぁと思って、そういうシーンをみすみす逃してるのが辛かったですね。

――彼らに対する思い入れと、もったいないという気持ちの両方あったということですか。

野本 本当にすごいキャラクターの持主ですから。おれのものだ、おれが絶対撮るっていう気持ちでした(笑)。

――ちなみにカザンキラン一家と出会ったきっかけは何だったんですか。

クルド人が集まるネグロズという新年祭で知り合いました。当時いろいろと取材を進めるうちに、「日本にも難民がいます」というチラシを見つけて、その場所に行きついたんです。本当に何にも知らなかったので、日本に難民がいるんだ、クルド人がいるんだという驚きがあって。その場所で長女のゼリハが開会の挨拶みたいなことをしていて、単純にこれはいいな、かわいいなと思ったんです。何を言ってるのかはわからなかったんですけど……(笑)。その頃は取材の対象として同世代ということをすごく意識してたんですよ。自分と年齢が近ければ、話も聞きやすいし、共有できる部分が大きい。そういう事情もあって、あ、この子だ!と思って、カザンキラン一家を紹介してもらいました。家族が7人もいて、強烈なキャラクターのお父さんがいたので、もうこれしかないと思いましたね(笑)。

――その時に感じたカザンキラン一家の魅力というのは具体的にどんなところですか。

野本 とにかく自分を表現するのがうまいんですね。彼らにしてみれば、難民として認められないという状況があるから、自分から表現しなくてはいけない面もあるでしょうけど、自分がどういう人間かということを何の恥じらいもなく言えるんです。何か一つを質問すると、大演説会が始まってしまうというくらいに、自分のことを伝えるのがうまいし、伝えたい願望が強い。それは自分にはない部分だし、できないことだったので、そういうところに魅力を感じたのかもしれません。

――たしかにカザンキラン一家の人たちは感情表現がストレートで、日本人にはない人間臭さを感じました。

野本 それが過剰なんじゃないかなと思うこともあるんですけど……(笑)。でも本当に自分の見せ方がうまいですよ。僕のことだって、最初はどういう映画を撮っている人間かわからないじゃないですか。ただ、向こうもどこかで僕を利用できないかと考えてるわけですよ。お父さんは大演説会を始めると、必ずどこかで涙を流すんですけど、おそらくその涙には自分がこういう風に見られたいという意識が作用してると思うんですね。

――当初からある種の共犯関係は築けてしまったわけですね。

野本 撮影中すごく勇気になった言葉があるんですけど、ある時にお父さんが「野本さんと私たちの目的は違うから」とはっきり言ってくれたんです。その前提で関係を築くことができたので、気持ちが楽になりました。

――そうやって野本さんがカザンキラン一家にのめり込んでいく過程で、大澤さんはどういう形で合流していったんでしょうか。

大澤 僕が関わったのは、彼が日本篇を撮り終わった後なんですね。一家がニュージーランドに出国した時点で、野本は一回作品をまとめたんですよ。僕が映画学校を卒業してから一年以上経ってたと思いますけど、その作品を見せてもらったんです。彼が一家のドキュメンタリーを撮り続けていたことは知っていたので、そのことに対する驚きはなかったんですが、長女のゼリハが記者会見の時に「日本人はかわいそう」「こんな国で幸せになれるの?」と言ったりする、ああいう言葉には衝撃を受けました。ただ、その時点の作品は野本自身が編集していたこともあって、野本という存在がうまく消化できていなかった。だから、尻切れトンボで終わっている印象があったんですね。

――取材者が結果として何を感じたのか、その辺りが見えなかったということですか。

大澤 そうですね。ただ、面白いなと思ったところが二つあって、一つは野本自身が今の日本の若者のメタファーになっていること。世界のことを何も知らない日本の若者がカザンキラン一家と関わっていくうちに自分の置かれている状況を思い知らされていく、そういう構成にできるんじゃないかと思ったんです。それともう一つは、映画学校のドキュメンタリーに多いセルフドキュメンタリーの手法、その内に向かっているベクトルを、この作品では外に向けることができるんじゃないかということでした。ただ、自分を客観視するというのはすごく難しい作業なので、それをできる人間が一人必要だろうとも感じていて。そういうことを考えながら編集に手を出してるうちに、いつの間にか僕も関わるようになっていたという(笑)。それでいろいろ話してるうちに、やっぱりトルコに行くしかないだろうということになったんです。野本がトルコに行って、クルド人問題というものを知る必然性があるだろうと。

たぶんわかってたんですよ

ああいうラストになるということが(笑)

――この作品の面白さとして、それまで被害者にしか見えなかったカザンキラン一家の父親が嘘をついていたことが発覚する、しかもその嘘が一種のミステリーとなって映画を引っ張っていくという構造が挙げられると思います。その辺りの流れが、映画では時系列通りに編集されているようには見えなかったのですが、どの段階で父親の嘘に気が付いていたんでしょうか。

野本 撮影前ですね(笑)。座り込みデモをする前です。

――そうなんですか?! その辺はしたたかに作っているわけですね。

野本 もしも事実を知らなかったら同情も湧いていたと思うんですよ。でも、事実を知っていたからこそ、どうなっていくのか客観的に見ていたいという気持ちが強くなったところもありました。

――カザンキラン一家のほうでも、野本さんが事実を知っているということはわかっていたんですか。

野本 最終的には聞きましたけど、最後まで聞きづらかったですね。それまでは、そのことを問いただす根拠のようなものが自分の中に見つからなくて、聞いた途端に何かが破裂してしまうんじゃないかという不安があったんです。だから余計に、もっと彼らのことや世界のことを知らなきゃいけないという気持ちにもなった。初めて事実を知った時は怒りも感じましたけど、それと同時にこれが作品になるなという漠然とした予感がありました。嘘をつくっていうことは、その裏に絶対に何かがあるんだろうなと。

――結果的に、その嘘がある種のミステリーとして、この映画では効果を発揮したわけですよね。

野本 そうですね。

――この映画は大まかに言うと、日本篇、トルコ篇、ニュージーランド篇の三部構成になっていますが、トルコでの取材もかなり大がかりにやっています。トルコへ行こうと言い出した時から、これだけ壮大な作品になることは予想していたんですか。

大澤 トルコに行こうと思った時に、そこで何を撮ろうかという話になって、クルド人だけに話を聞いたら、たぶん一面的な世界しか提示できないだろうと。だから、トルコに行くと決めた時点で、単純な二項対立ではなくて、もっと複雑な多項対立の状況を見せることが、この作品の核になるだろうという話はしてたんです。カザンキラン一家がトルコで迫害に遭ったのかどうかを検証するだけだと、すごく狭い範囲の話になってしまうので、いろんな立場の人たちから話を聞かなければいけないだろうと。トルコの西から入ってクルド人の多い東へ移動していくという道筋を選んだのも、いろんな地域をまたいでいけば多様な意見が聞けるだろうという見通しがあったからなんです。

――海外では取材のセッティングをするのも大変じゃないんですか。

野本 それが逆なんです。どうして日本ではこんなに取材が大変なんだと思うぐらいに、トルコではみんな気軽に取材に応じてくれました。トルコへ行く前、やっぱり事前に連絡しておいたほうがいいんじゃないかと思って、クルドの専門家の方に相談したんです。それが何回聞いても、向こうへ行けばインタビューは取れるって言うんですよ。それで結局、トルコ語もできないのに、何の確証もないまま行ったんですけど、みんなその場でお願いしてもいいよって言ってくれて。

大澤 ただ、神経質にはなりましたね。途中で没収されないように、テープも十本撮るごとに日本へ送ったりしてました。結果的には何もなかったんですけど。

――映画の途中で、取材に協力してくれたクルド人が逮捕されたというニュースが出てきますが、現地にはやっぱりそういう緊迫感があるんですか。

野本 普通に滞在しているぶんにはわからないんですよね。ただ、取材に応じてくれた人たちにもう一度話を聞いたとしたら、あんなものでは済まないかもしれない。トルコ人がクルド人に対して密かに抱いている感情や逆の感情が出てくると思うんですよ。それは目に見えないものなので、非常にわかりにくいですけど。

大澤 結局、日本にいる時に迫害や抑圧というものに対して持っていたイメージ、クルド人の置かれている状況に対するイメージというものが、僕らを神経質にさせていたんだと思います。でも実際、目の前にあるのは一般的な日常風景で、だけどそこには目に見えない抑圧が働いている。そういうことは、僕らも行ってみて初めて実感しました。

野本 ただ、今回は行かなかった危険なクルド人地域というのもあるんですね。そこに入ったら、また別の問題が出てくると思います。

――その地域というのはクルド人ゲリラの本拠地のような場所ですか。

野本 そうです。そこに行ったら、抑圧や偏見というものが目に見える形で存在してるかもしれない。ただ、一般市民に関して言えば、この映画で見せていることがそれほど間違った状況ではないと思います。

――ところで、トルコへ二人が行った時点で映画のラストは見えていたんですか。

野本 トルコへ行った時、ラマザンが近いうちにニュージーランドへ出国するという話は聞いていたので、家族がニュージーランドで再会するところがラストになればいいかなぐらいのイメージはありました。ただ、ニュージーランドで何を撮ればいいのかということまではわからなかった。だから、できれば行ってから考えたいなと思ってました。

大澤 僕は日本篇の撮影が終わってから合流して、ラマザン以外の家族とは会っていないので、ニュージーランドには行かなかったんです。やっぱり家族と関係性を築いている野本しか彼らの中には入れないし、僕がニュージーランドへ行く必然性はないだろうと。だから、これでラストだぞということだけは伝えて、野本を送り出したという感じでした。

野本 何て言うか、頭の中で考えたラストは、僕の中ではラストじゃないんですよ。自分が知ってるものを撮っても面白くない。でも、実際にニュージーランドへ行ったらヤバいと思いましたね。どんなラストがいいんだろうって(笑)。念のために日にちを変更できる航空チケットを買ってたんですけど、結局、何も撮れなくて二、三日延ばしましたから。

――でも、空港がラストにきてるということは、日本へ帰る直前まであのシーンは撮れていなかったということですよね。

野本 このごろ思うんですけど、たぶんわかってたんですよ、ああいうラストになるということが(笑)。

大澤 あれは本当に最後のテープのラストカットなんです。あの後には何も映ってない。

――じゃあ、まさに映画の神様が降りてきたというか。

大澤 そういうことを言うと、野本が図に乗りそうで嫌なんですけど(笑)。

野本 自分でもラストにふさわしいカットが撮れたという感触はあったんです。でも、そのテープを大澤に渡したら、よくわからないとか言い出して……。

大澤 トルコ篇までは割合想定した通りの映像を撮って、それをロジックで組み立てたところがあったんです。でも、ニュージーランドで野本が撮ってきた映像は60分テープで十本ぐらいしかなかった。それをラストにするっていう時に頭を抱えちゃったんですね。結局、完成した映画のラストへ至る流れは、素材をほぼ時系列に繋げているだけなんですけど、そこから醸し出されるものが映画的な何かになっている。ロジックだけでは語りきれない部分を補っている感じがしたんですね。これは編集する立場としては大きな発見で、こういう形でもちゃんと映画になるんだなと思いました。

関わるきっかけはどうでもよくて

どういう過程を踏んで関係性を築いていくかが大事

――この映画の大きな特徴として、もう一つ、野本さんの出し方が絶妙だなと。自分を出しすぎていないから、こちらがとても入りやすいんですね。その辺のやり取りはどうだったんですか。

大澤 野本は編集には全く関わっていないんです。彼は一週間に一回ぐらいウチに来て、雑誌を読んで編集の終わった素材を見て「いいんじゃなぁい」と言うだけで(笑)。僕が編集の時にすごく意識していたのは、さっきも言ったように、野本を日本の若者のメタファーにするということでした。野本がクルド人や難民問題という、ある大きな他者と向き合うことで、結果的にもちょうどいいバランスになったんですね。

――野本さんが主観で撮ってきたものを、大澤さんが客観で編集するという作業だったんですね。

大澤 そうですね。で、その主観の流れを生かせるような構成にしたという。

野本 だから、大澤はカザンキラン一家と会わなくてよかったと思いますね。会っていたら映像に撮れていない部分のこともわかるし、情も入ってしまうだろうし。

――でも、野本さんからしてみたら、思い入れのある素材を大澤さんが情を排して編集していくわけですよね。素材を完全に託すというのも勇気のいることじゃないんですか。

野本 自分のイメージと違うストーリーになっていくことが面白かったんですよ。結局、撮れたものが全てなので、僕が口を出しても仕方がない。あと、これは今回の作業を通じて発見したことなんですけど、映画の中で形作られていく野本という人間が面白かったんです。次に何を撮ろうかと考える時に、「野本」に何をやらせてみようかという視点で考えてしまうこともあるぐらいで。

――野本さんのあっけらかんとしたキャラクターはこの映画の面白みの一つになってますが、やっぱりそういう面白さが出せたのは、かなり自分を客観視していたからなんですね。

野本 カメラで撮られるの嫌ですもん。それは意識しますよ。

大澤 トルコ篇を撮る時点で、野本が重要なファクターになるということはお互い認識してたんです。ただ、その場合、カメラが常に回っているとプレッシャーになりますよね。だから、カメラの回っていないところでは、帰りたい帰りたいってひどかった(笑)。

――トルコ篇の野本さんはある意味、演技者でもあったわけですね。

野本 だから、もう知らねぇって感じでしたね。トルコまで来ちゃったら、もう引くわけにもいかないし(笑)。でも、これは経験したから言えることですけど、そうやって自分を演じることで作品が面白くなるんですよ。普段の生活だと、自分が人にこう理解されたいと思ったら、なかなかその殻を破れないじゃないですか。でも映像の中ではそれができるんです。

――そういうことも含めて、今回の映画を作り終えて変わったことはありますか。

野本 自分を演じていきたいという気持ちになれましたね。演じようとすると自分をよく見せようとするから、自分ができる以上の目標を掲げざるをえない。そうすれば、誰かと関わろうという気持ちになるし、結果的に世界も広がっていくじゃないですか。だから、私生活のうえでも、ドキュメンタリーを撮っていくうえでも、そのスタイルでやっていきたいなってすごく思います。

――自分を装うことを肯定的に捉えられるようになったと。

野本 それが100%ではマズいと思いますけど、それできっかけが作れればいいじゃないかと。その結果、いろんな人と出会って、撮りたいと思う人や問題にも出会えるようになる。でも当然、演技しきれない部分も出てくるだろうから、そのハードルを少しずつ上げていけたらいいのかなと思います。

――自分を装っていても、一旦、人と繋がることができれば、本当の自分を理解してもらうことは後からでもできますもんね。

野本 最初はお互いに腹の探り合いをしていても、最終的にそうじゃなくなるんだということが、この映画でも証明できたんじゃないかなと思います。関わるきっかけはどうでもよくて、どういう過程を踏んで関係性を築いていくかが大事なんですよね。

――そういう話を聞くと、野本さんを今の若者のメタファーにしたという意図が飲み込みやすいですね。やっぱり今の若い人たちって人との関わり方にものすごく神経質になってるところがあるじゃないですか。そういう意味では、この映画によって人との関わり方に突破口を見出した野本さんの姿が、鬱屈している今の若者にとっても道しるべになると思います。大澤さんはいかがですか。

大澤 社会性のあるテーマを扱うドキュメンタリーはどこか教条主義的というか啓蒙主義的なアプローチの作品が多いと思うんですね。弱者の視点から問題を扱うとか、ある一方の立場から単純構造を描くような。でも今回実感したのは、現実の世の中はものすごく複雑なんだなぁということなんです。虐げる者と虐げられる者という単純な構造ではないし、だからこそ、今の世界はすごく混乱してるんだろうなと。で、そういう状況を突破する時に「個」という視点がすごく有効だなという手応えがあったんです。物事を捉える時に、個という視点から入っていくと、実感として吸収できる。そういう意味で、今回は野本という個の存在を利用した面があるんですね。それによって、世界の複雑さを意図的に構成したという。それが今回は比較的成功したんじゃないかなと思います。

――今後、二人が一緒に作品を作ろうというプランはあるんですか。

野本 そうですね!(笑)

大澤 僕は彼が面白い企画を持ってきたら乗ろうと思ってますけど、つまんなかったらやりません(笑)。

(取材・構成:平澤竹識)

『バックドロップ クルディスタン』

監督:野本大

編集・制作:大澤一生

7月5日よりポレポレ東中野にてロードショー ほか全国順次公開