手描きアニメーション、実写、写真アニメーション、

クレイアニメなど、様々な技術を駆使する孤高のアニメーション作家・黒坂圭太。彼の実験的なアニメーションは

アヌシー、オタワなどの国際アニメーション映画祭や各種

コンペティションで受賞、様々な映像祭やアートイベントに招待され、日本のファンをはじめ、海外からも熱い視線を浴びている。90年代に発売されたビデオソフト「黒坂圭太作品集VOL1~3」(

ミストラルジャパン)はDVD化が待ち望まれ、2011年の秋から、ついに初の長編アニメーション映画『緑子/MIDORI-KO』(10)が劇場ロードショー公開される。今後、ますます活躍が期待される気鋭のアニメーション作家へ、初期作から『緑子/MIDORI-KO』にいたるまでロングインタビューを試みた。

(取材・構成/岩崎孝正 取材/金子遊 取材協力・写真/nashino)

映画とアニメーション

――アニメーションや映画の出会いについてお聞かせください。

黒坂

映画とアニメーション

――アニメーションや映画の出会いについてお聞かせください。

黒坂 小学校へ入学したとき、

手塚治虫原作のテレビアニメ「

鉄腕アトム」(63)を見ていました。国産のテレビアニメで本格的に放映されたのが「

鉄腕アトム」で、私は日本のアニメーションと一緒に育っていく世代に属しています。最初の映画体験は『

ゴジラ』(54)シリーズをはじめとする

東宝の怪獣映画。「

ウルトラシリーズ」(66~)の特撮モノがテレビアニメと共に全盛でした。今の学生たちは、小学校の美術の授業でアニメーションをつくっている学校もあるくらいで、どう制作するのかを学ぶ経験がある人もいますね。

私が小学生のころには、学研の付録にアニメーションセットというパラパラ漫画がありました。手でパラパラとめくると絵が動いていき、漠然と「これがアニメなんだ」という知識しか無かったんです。テレビアニメは「テレビ漫画」、映画は「漫画映画」と呼ばれ、まだアニメーションという言葉は一般化されていませんでした。「テレビ漫画」「漫画映画」ともに、パラパラ漫画をカメラでクローズアップして撮っていると思っていたくらいです。カメラはフィルムをジャーッと回して撮るという知識しかありませんでしたので、制作への疑問は膨らむばかりでした。

この疑問を解消してくれたのが、テレビアニメ「

エイトマン」だったんです。驚くことに最終話が制作現場のドキュメンタリー番組でした。何と、スタジオの風景を撮っていたんですよ。タイトルは「さらば

エイトマン」。目からウロコで、アニメの本編より

インパクトがありましたね。

「片思い」

――アニメーションもそうですが、少年のころからご自身で本格的な漫画を描いていたんですね。すでに黒坂監督作品に出てくるキャラクターが描かれています。

黒坂

「片思い」

――アニメーションもそうですが、少年のころからご自身で本格的な漫画を描いていたんですね。すでに黒坂監督作品に出てくるキャラクターが描かれています。

黒坂 今年の夏に劇場公開される『緑子/MIDORI-KO』でも、ディズニーのキャ

ラクターのパロディが登場します。今でもドナルドダックは目をつぶっていても描けます。私は

手塚治虫の「

ジャングル大帝」や「

火の鳥」などの作品群を読み、自分でも漫画を描いていこうと決意しました。

漫画はドサクサ紛れに親の目を盗んで、

Gペンや

スクリーントーンを使ってケント紙に描いていました。コマ割りは定規で引いて、ある程度、構図は決めていますが、ネームなどつくらずにぶっつけ本番でペンを入れます。のちに海外で高評価を得た『個人都市』(90)のネタが中学生のころ描いた「片思い」という漫画に入っています。

ある漫画家は、過去の有名な漫画作品を机の上に置き、ノートへ模写をしていたという話を聞いたことがあります。でも、私は模写をしたことがないんですよ。映像や漫画をその場で目に映しとり、記憶をもとに描いていきました。特に私がテレビアニメを夢中で見ていたのは、ビデオがない時代のことです。攻略本もほとんど無く、あっても高価で子どもに手が出せるような値段じゃなかった。結局、記憶するしかなかったんですよ。

――その頃、8ミリフィルムのカメラとの出会いもあったんですよね。

黒坂 誰も使っていないフジカの

シングル8のカメラを、たまたま家で見つけたんです。それまで高級機器だった

8ミリフィルムのカメラが改良され、一般家庭に普及しはじめていました。フィルムが簡単に着脱できるマガジンになり、かつシャッターボタンさえ押せば、すぐに写るという非常に簡易でリーズナブルなものになりました。

扇千景の「私にも写せます」というキャッチフレーズで有名な全自動のカメラですね。シャッターを短く切るタイミングさえ覚えれば、5、6コマずつくらいのコマ撮りが出来ました。この方法で、小学校4年生ぐらいのときにアニメーションをつくってみたんです。

当時はテレビアニメ「おそ松くん」が流行っており、それを真似た作品をつくりました。処女作は、ボールに磁石を組みこんでおき、それが金属バットに当たらない魔球になるという話でした。2作目は、やたら選挙演説をやる悪どい政治家が市議選の座を対抗馬と争い、最終的にはダークホースに奪われるという話。3作目は青大将(蛇)の国を舞台にしたメルヘンチックなお話で、神様より偉いと言われていた白蛇が、実はペンキを塗った単なる青大将だったというオチを使い、深いところでは人種差別をテーマにした「クレイ

ジー・スネーク」というタイトルの作品でした。

こういう変てこなことを、親はやらせたくなかったかも(笑)。個人面談の際に「息子はこんなことばっかりやって、将来どうなることやら…」と、担任の先生に賛同を得ようとしたらしいんです。ところが母が「ウチの息子は…」と切り出すと、先生は「いや、お宅の圭太くんは本当にすばらしい!」と褒めまくったそうです。高度経済成長期から受験戦争へとつながる時代で、いい大学からいい会社に入ることが栄達の道と言われていた時代のことですが、担任の先生は変わった人だったんですね。「今までつくったアニメは、小学校の卒業制作として置いていきなさい」と。現存している子どものころの作品は、その先生がずっと保管していてくれたものなんです。

90年代のはじめ頃、「黒坂圭太回顧展」が「

イメージフォーラムフェスティバル」で開催されたとき、先生が保管していた作品を私に返却してくれました。実のところ、私はそのとき映像をはじめて4~5年ぐらいだったんです。「30代前半で、『回顧』ってなんだろう?」と不思議でしたが(笑)、作品数も少ないからどうしようと悩んだ挙句、子どものころにつくった古いアニメーションを「最初期の作品」として発表したわけです。こういうのを外で上映したのは、これが初めてでした。以後そういうオファーはありませんけど(笑)。

数多くの漫画作品の一部

武蔵野美術大学入学とパリ留学

――武蔵野美術大学では油絵を専攻されますが、もともと絵画に興味があったのでしょうか。

黒坂

数多くの漫画作品の一部

武蔵野美術大学入学とパリ留学

――武蔵野美術大学では油絵を専攻されますが、もともと絵画に興味があったのでしょうか。

黒坂 いや、漫画家になりたいと思っていたんですが、親は反対して医者になりなさいというわけです。親戚のおばさんに医者で画家の方がいて、「

美大に行って、ファインアートをやれば教員免許が取れるから、小学校か中学校の先生になって、余暇にコツコツと漫画を描いて投稿すればいいじゃない。漫画を描くにしても基礎的なデッサンや画力は必要だから、

美大で4年間勉強するのは無駄じゃないと思うわよ」と言われ、なるほどその通りと、あっさり納得しました(笑)。

デッサンを習いはじめると、面白くて受験勉強も苦になりませんでした。そして漫画より油絵の方に関心が移っていきました。大学入学後は時間的な余裕もできて、授業で油絵を描き、サークルは

漫研で同人誌活動をやっていました。

――卒業後は美術の教師をしていたそうですが、パリへの留学経験もあるそうですね。

黒坂 幸運にも2年後に都内の私立小学校に美術教諭として就任することが内定していたのです。そこで、この機会に海外へ「遊学」しようと思った…と言えば体裁いいけど、実のところ絵を描くことに行き詰っての「逃避行」というのが本音です。今風にいうと「自分探し」とでも言いましょうか。運良く学費が免除されるエコール・デ・ボザール(パリ国立美術学校)に書類審査のみで入学を許可され、滞在許可証をとることができました。

当時のパリには古い壁面がたくさん残っていて、それらの壁面をよく写真に撮りました。また、地下道に1日じゅう座りこみ、剥がしっぱなしにされたままのポスターを繰り返しスケッチしていたこともあります。裂け目から過去のポスターが覗き、地層のようになり抽象画みたいに美しいんですよ。現地で日本人観光客相手のガイドをしていて、そんな壁たちを見せるために、「美しい景色があるんですよ」と言っては市内の路地裏へ案内していました。私にとって、それらこそが「パリの名所」に他ならなかったのです。お客様方からはあまり喜ばれなかったみたいですけど(笑)。

――当時は屋根裏みたいな部屋に暮らしていたそうですね。パリ時代に後に様々な技術を駆使するコマ撮りアニメーションにつながる発見があったんですよね。

黒坂 中央墓地公園前の

オープンカフェで、ボケッとコーヒーを飲んでいたときのことです。目の前に墓地をさえぎる古い壁面があり、その前を90歳ぐらいの腰の曲がったおばあちゃんがゆっくりと歩いていました。そしてすぐ後ろから、ベビーカーを押す20代の若いお母さんがやって来て、おばあちゃんの横を通り過ぎて行きました。そのとき、なぜか急に、めまいがしたのです。

この古い壁面は、おばあちゃんがベビーカーにいた赤子と同い年の頃、いや生まれる以前からまったく変わっていないんじゃないか、さらに、ベビーカーの赤子がおばあちゃん位になり、やがて世を去った後も、現在とあまり変わらない状態で残っているんじゃないのか…。そんな妄想に取り付かれたんです。個々の関わり方によって「時間軸」は変化するという事に気がついた瞬間でした。

――それが黒坂さんにとっての、絵画や写真のように世界を瞬間に固定するのではなく、映画や映像のように物事を時間の流れのなかにとらえる「時間イメージ」の発見ですね。たとえば、パリで見た映画のなかで、特に記憶に残っているものはありますか。

黒坂 ポンピドゥー・センターの企画展で、ある実験映画を見ていたときのことです。スクリーンに斑点がぷつぷつと出て、ふわふわした気分になり目を閉じて、そのまま居眠りしてしまいました。ふと目を開けるとさっきは見えなかった円がひろがり、やがて四角になっていく。作品名も作者も不明ですが、それが「構造映画」というジャンルだと後で知り「これってありなんだ」という発見がありました。

パリの映画館は学生割引があったので、しょっちゅう通ってました。これまでの人生で映画を一番たくさん観た時期です。新進

デイヴィッド・リンチ監督による封切られたばかりの『エレ

ファントマン』(81)に感涙し、同時上映されたデビュー作『

イレイザーヘッド』(77)に天地がひっくり返るほどの衝撃を受けました。

時代的には、当時の日本でミニシアターがブームになる前のことです。池袋の

文芸坐の古い建物の中で、オールナイトでマニアックなものが上映されていましたが、「実験映画」というジャンルは、まだまだ一般的ではなかったと思います。日本にいるころは、

ディケンズ原作、

ロナルド・ニーム監督の『

クリスマス・キャロル』(70)という

ミュージカル映画が大好きで、『

十戒』(56)や『

ベン・ハー』(26)に代表されるハリウッド映画のスペクタクル系大作に魅力を感じていました。そもそも、映画というのは

黒澤明監督みたいに莫大なお金をかけ、大勢のスタッフを引き連れ、カメラの後ろに腰かけ、メガホン片手に「カーット!」とか叫んでる人のことだと思っていましたから。間違っても自分で映画を撮ろうなんて思いませんでしたよ。子どもの頃に今の自分の姿を想像したら、やはり別の意味で「絶対になりたくない」と思ったでしょうけどね(笑)。

漫画に描いた「クリスマス・キャロル」

――それから日本へ帰国したんですね。

黒坂

漫画に描いた「クリスマス・キャロル」

――それから日本へ帰国したんですね。

黒坂 真面目な小学校の先生になりました(笑)。当時は美術作品の物理的サイズがどんどん大きくなっていく時代でした。絵画をまだ諦めきれず、仕事が終わると、ガレージみたいな作業場で、波形のトタンを湾曲させた素材にペインティングをするという作品をつくっていました。オブジェですね。でも結局のところ、バカでかいものは体力を使うし、自分に向かないと悟りました。ちなみに僕は高所恐怖症なんで、梯子に登らなければ描けないような作品は怖くて作れないんですよ(笑)。「もう、絵描きは無理だ」と簡単に挫折しました。あまりに大きいので作品を収納する場所にも困り、結局ぶっ壊しました。「ああ、これで一生、絵画の世界とは無縁になるんだな」と。いま思えば「筆を折る儀式」だったんですね。

『変形作品第1番』(84)

――映像作品の話に移りましょうか。『変形作品第1番』はドローイング・アニメーションの技法をつかった最初の作品ですね。

黒坂 「映像をやりたい」と漠然と考えていたとき、偶然「

イメージフォーラム付属映像研究所」の学生募集の告知を目にしたんです。当時の

8ミリフィルムは現像があがってくるのが早くて、課題を提出して、すぐに講評会が開かれるという流れでした。授業は四谷三丁目の学校で、一週間に二度、月・火曜日の夜にあり、毎回30人ぐらいの学生が出席していましたね。まるで大学のゼミのようでした。ちなみに『緑子/MIDORI-KO』のプロデューサーである映像作家の水由章さんは同級生であり、他にも映像作家の石井秀人さん、絵本の分野で国際的に活躍しているオオノヨシヒロさんなど様々な

表現者たちがいて、授業が終わると近隣の居酒屋で朝まで映像論を肴に飲み明かす、本当にゆるやかで夢みたいな時代でしたね。

入学試験はなかったのですが、クラス分けをする為の参考として小論文か作品を提出するきまりでした。そこで入学前2ヶ月くらいで『変形作品第1番』を作り上げたのです。入学後、最初の講評会で、

かわなかのぶひろ先生の評価が凄く高かったのを覚えています。そして翌月の「新作ショーケース」(

シネマテークが主催する新人紹介のプログラム)で上映していただけることになりました。その時は「METAMOLPHOZE No.1」という題名をつけていたのですが、

イメージフォーラムのプログラム・ディレクターの池田裕之さん(僕達のクラス担任をされていました)から「こういう題名は、ありがちでダサい。もっとオリジナルで他に無いような題名を考えよう。日本語だと『変形作品第1番』…ちょっと泥臭いけど、いかにも黒坂君らしくていいじゃない」と、改題してもらいました。つまり池田さんが処女作の「名づけ親」となったわけです(笑)。これは現在上映しているものとは別バージョン作品です。ライティングの基礎知識もなく撮ったので画像は不鮮明、しかも尺が長すぎ冗漫だった。それで同じものを後日リメイクしたのです。

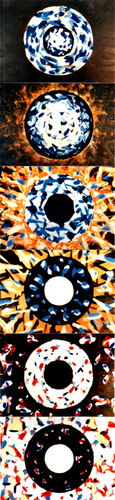

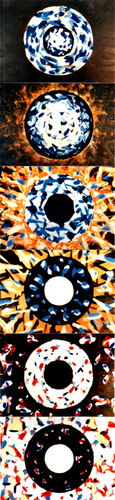

「変形作品第1番」

――どのように制作したのか、その過程を詳しく聞かせていただけますか。

黒坂

「変形作品第1番」

――どのように制作したのか、その過程を詳しく聞かせていただけますか。

黒坂 僕は、もともと絵画をやっていた時から、輪郭的な形よりも質感の方に強い関心があったのです。だから表層の模様だけが動くアニメーションを作ってみたいと思いました。

まず、コマ撮りするための素材をつくります。45センチ四方のベニヤ板に同心円状の油絵を150枚くらい描きます。それを壁に立てかけ、45度ずつ回転させながらコマ撮りしていき、4回撮ると1回転することになり、これをリピートさせると模様が動いているように見えるわけです。

でも単にその繰り返しだけで15分の尺は、とてももたない。そこで残像を利用して画像をダブらせることを試みました。フィルム映像は1秒に24コマの画像で成り立っています(ビデオは30フレーム)。その原理を利用し、A素材とB素材を1コマずつ交互に撮れば理屈の上では50パーセントのダブりになりますよね。とすれば、Aを2コマ、Bを1コマにすればAの方が2倍はっきりと見えることになる(まあ実際はそう都合よくは行かなかったのですけど)。コマの数量バランスを変えていくことで残像によるクロスディ

ゾルブ効果が出せるのです。当時のカメラは

多重露光によるオーバーラップができず、ただ撮ることしかできなかった。だからこそ生まれた苦肉の策といえます。この手法を有効活用することで、僅か150~160枚足らずの素材原画から自分でも驚く程の様々なバリエーションがつくれたのです。

スチール写真ではドーナツ型のフォルムが見えますが、最初からこれほどはっきりしているわけではありません。暗闇から不鮮明な形が浮き上がってきて次第に円形になり、後半は半立体オブジェのようにブクブクと肥大、そして最後は開放的に発散するという非常にシンプルな構成になっています。

――第3回恵比寿映像祭のクロージング・ライヴ「デイドリーム・ビリーバーズ!!」では、即興で描いたドローイングをコマ撮りするライブ・パフォーマンスしていましたよね。黒坂さんがいま言ったテクニックをライブでしていたんですね。ドローイング・アニメーションの上映では、今回『緑子/MIDORI-KO』の音楽を担当されたミュージシャンの坂本弘道さんのライブも魅力的でしたね。

黒坂 異質な素材でも3~5種類ぐらいまでなら同時進行で絡ませることはアドリブで出来ます。たぶん「変形」シリーズをやったことで身体が覚えているんでしょうね。

私はアニメーションでありながら、スチール写真としては成立しない「映画」を作りたいと思っていました。映画はスクリーンに像が映しだされている時間のなかでしか語れない部分があります。映画のワンシーンはよく記憶に残りますが、例えば、それをスチール写真へ閉じこめること自体には違和感を覚えてしまいます。絵画に行き詰まった理由も、そこにあったのだと言えるでしょう。たとえ抽象画を描いたとしても、一枚の絵はその絵画だけの世界でしかなく、そこに時間を描くことは不可能…当時はそう考えていました。

自分の描いた絵を動かしたいという欲望からアニメーションの世界に入ってくる人は多いでしょう。でも、私の場合は絵画に行き詰ったことが出発点でした。それ以外の方法はないだろうかと試行錯誤の結果に「コマ撮り」という表現手段に出会ったのです。この方法ならば、時間の中にしか存在しないキャンバスに絵を描くことができるのではと。

映画作家は、意図的に時間を操作し、ある種の物語性に変わる想念や情念を伝えることが可能なんですよ。言葉だけで成立する小説の世界や、一枚の絵だけで成立する絵画の世界とは、また違った感動をつくりあげることができるんですね。

スコアシート

『変形作品第2番』(84)

――『変形作品第2番』(84)では、壁、砂利、空などをカメラでコマ撮りしており、まるで時間とともに推移する絵画のように見えます。抽象映画と呼ばれるジャンルの作品ですね。

黒坂

スコアシート

『変形作品第2番』(84)

――『変形作品第2番』(84)では、壁、砂利、空などをカメラでコマ撮りしており、まるで時間とともに推移する絵画のように見えます。抽象映画と呼ばれるジャンルの作品ですね。

黒坂 少し制作に時間がかかってしまった作品ですが、この制作において「スコアシート」を書くという作業に目覚めました。撮影時に細かく変化させる絞りの数値までもビシビシにコマ単位で書きこんでいったんです。12センチ角のベニヤ板を台紙代わりにスチール写真を貼りこんだ原画素材を数百枚つくり、スコア通りに差し替えて撮影していました。当時はタップと呼ばれるアニメーター必需品の存在もまったく知りませんでした。これは、

イメージフォーラム研究所の夏休み課題として作ったんですけれど、池田さんから「これは面白いから、

ぴあフィルムフェスティバル(

PFF)の一般公募部門に出してごらんよ。審査委員の

松本俊夫さん、こういうの好きなんじゃないかな」と勧められ、それならと応募してみたのです。

――『変形作品第2番』はPFFで入選しますよね。その際に松本俊夫監督とはお会いしたんですか。

黒坂 PFFの予備審査は、応募者立会いで審査員講評を受けられるシステムになっていました。審査員は

大久保賢一氏と

ほしのあきら氏で、まず2人の講評を受けます。当時は「

イメージフォーラムフェスティバル」が始まる前で、全国規模のコンクールで自主映画や実験映画を出せるのは

PFFしかありませんでした。

私が応募した年は、全国から760本のフィルムが集結して、過去最高の本数だったそうです。ジャンルも何もない、まるでヤミ鍋のように多彩な作品群が日本全国から集結していました。審査は約半年をかけて、それらを30本ぐらいに絞り、最終的に10本を選出したらしいです。その選考方法がユニークで、あえて合議制をとらず、10人の審査委員がそれぞれ「自分にとってのベストワン」を選出し、それを入選させるという形態でした。

予備審査の際に、

松本俊夫監督からのお達しがあったそうです。「本当に箸にも棒にもかからないのはさておき、良いんだか悪いんだかさっぱりわからないフィルムは取りあえず最後まで残しておくように」と。後で聞いた話だと、まさに僕のがその最右翼だったみたいですね。本当か嘘か知りませんけど審査会のとき、

大島渚監督が「松本さん、これ本気で入れるつもり?」と激怒したと、あとで聞きました(笑)。しかし無事「

松本俊夫推薦作品」として入選を果たすことができたのです。

『変形作品第2番』

――その後、京都芸術短期大学に入り直し、松本俊夫監督に師事したんですね。

黒坂 PFF

『変形作品第2番』

――その後、京都芸術短期大学に入り直し、松本俊夫監督に師事したんですね。

黒坂 PFFの授賞式で、

松本俊夫監督が京都で教鞭をとる話を聞きました。

京都芸術短期大学は、現在の

京都造形芸術大学の前身です。日本の映画学科では「映像」を教える研究機関がなく、そろそろ作るべきだという風潮がありました。松本さんは

九州芸術工科大学で教鞭をとっておられたのですが、

京都芸術短期大学に呼ばれて「映像専攻コース」をつくったんです。おそらく、このコースが日本で最初の「映像」を専門とした教育・研究機関です。現在、

伊藤高志さんや

林海象さんが教えているコースの前身になります。

是非、松本監督に教えを乞いたいと思い「入学したい」とお願いしたんです。監督は戸惑って「別の作品も見たいので、まずは一度京都に来てほしい」という話になりました。

そこで『変形作品第1番』と、

イメージフォーラム卒業制作の『

ソナタ第1番』(85)、それに過去の絵画作品なども携えて京都に向かったのです。この時に松本監督から言われた言葉が実に辛辣で、今でも忘れられません。「今日みせてもらった全ての作品に通じることなんだけど、君の仕事には大きな欠点がある。エロスがないんだ。

伊藤高志にはそれがある。君は彼から多くを学ぶ必要があるだろう」と言われました。

――「エロスがない」ですか。少し悩んでしまうような言葉ですね。

黒坂 松本先生(ここからは「先生」と呼ぶことにします)は「作家」という言葉にも強くこだわっておられました。「最近は、とりあえず8ミリで自主映画を1本撮った若者が、あくる日から『映像作家』と名乗ったりするけど、そういう軽々しいものではないんだよ」と、いつも聞かされました。なので、自分から『アニメーション作家』と名乗ることなど、とてもおこがましくて出来なかったのです。『緑子/MIDORI-KO』の完成披露試写を見て下さった先生に恐る恐る「これで『作家』になれたでしょうか?」と聞いてみたんです。先生は少し言い淀みつつ、「うん、大丈夫!」と。晴れて卒業証書をもらった気がしました。かなり長い留年期間でしたけどね(笑)。

『変形作品第3番〈ミックスジュース〉』(85)

――イメージフォーラム卒業後に作ったのが『変形作品第3番』(85)ですね。これまで風景や自作の絵画を撮影していました。が、今回は実写で人物を撮っています。いわゆる構造映画的な試みがなされ、伊藤高志監督の影響も窺えます。

黒坂 当時は現職の教師で、制作する時間をあまり取れませんでした。素材写真を日曜日に撮影し、平日の帰宅後に自宅でつくりこんでいました。冒頭のシーンは、当時の

東小金井駅の南口で、駅前広場の真ん中に三脚を立てると360度見渡せるポジションが取れたんです。カメラを横に少しずつ回転させながらコマ撮りをしていきました。

イメージフォーラム時代に

九州芸術工科大学の学生作品を見て、彼らに影響を受けていました。私なりの構造映画を撮影しようと思い、それに見合うロケーションを探していると、空き地の片隅で職人風のおじさんが斧を持って横倒しになった大木をにらんでいるんです。気になったので「失礼ですが、何をしているんですか。よければ撮らせてもらってもいいですか」と聞くと、「うん、いいよ。これから熊を彫ろうと思っていたから」と返事をもらいました。

伊藤高志さんの作品は、何の変哲もない景色が突如ググッと動き出していくところが特徴ですよね。まるで神の力によって映像が流れて出していくかのように。そこが自分とは違うなと思いました。僕の場合、何らかの動機づけがないと、どうも気持ちよく映像が動かないんですよ。これは、幼少から耳に馴染んでいた

西洋音楽の展開方法から来ていると思います。父がクラシック愛好家でしたので。

『変形作品第3番』

――おじさんが鉈を木へ振り下ろす瞬間をきっかけにして、リズムのあるサウンドトラックが付いています。その後、断裁された写真がコップの中のミックスジュースになってしまいますね。

黒坂

『変形作品第3番』

――おじさんが鉈を木へ振り下ろす瞬間をきっかけにして、リズムのあるサウンドトラックが付いています。その後、断裁された写真がコップの中のミックスジュースになってしまいますね。

黒坂 ラストに女の子がミックスジュースを飲む設定ですが、超越的な視点を持つ少女の存在をよく指摘されます。この映画の世界では、日常的な風景が残像効果で混ざりあい、本来の意味が解体されていきます。女の子は、この世界の神様なのです。後の『海の唄』(88)、『みみず物語』(89)、『春子の冒険』(91)、『箱の時代』(92)、また『緑子/MIDORI-KO』にも似たような構造がみられると思います。とてつもなく巨大なことが、最終的にごく日常的なありふれた卑小なものの中へと溶解していく世界観には一貫してこだわっています。

『変形作品第5番〈レンブラントの主題による変形解体と再構成〉』(85)

――『変形作品第5番』(85)では、17世紀オランダの画家レンブラント・ファン・レインの絵画を素材にして、映像によってそれを変形・解体・再構成していきます。

黒坂 この映画の主力といえる求心運動は、原作(原画)の特徴をなす対角線構図と密接に絡み合っています。父親の顔が真ん中にくる位置を基本構図にして、そこに向かって急速なズームイン、アウトを繰り返していく。これは言うまでもなく

松本俊夫先生の『

アートマン』(75)からの影響が大きいです。

レンブラントは光と影の画家と言われます。映画も光と影の世界ですよね。

レンブラントの作品のなかで最も静かな動きの少ない絵を持ってきて、映画的なアクションを与えることで対極の効果を狙いました。実はこの作品、僕自身のなかで、どこかに引っかかっていた「絵画」を解体し、映像の中に溶解したという意味もこめられています。自身のトラウマから脱皮する為の儀式だったのかもしれません。

『変形作品第5番』

――実験映画で、絵画を素材にして動きを与えるという手法はあるのでしょうか。ファウンド・フッテージならぬ、ファウンド・ピクチャーになるんですか。

黒坂

『変形作品第5番』

――実験映画で、絵画を素材にして動きを与えるという手法はあるのでしょうか。ファウンド・フッテージならぬ、ファウンド・ピクチャーになるんですか。

黒坂 既存の名画を映像化する手法は、ビデオアートだと同じく松本先生の『

モナ・リザ』(73)があります。先生の著書「映像の発見」で、

アラン・レネの『

ゲルニカ』(50)について書かれたところを読み、まだ見ていないのに想像だけで興奮してました。

――「変形シリーズ」のサウンドトラックはご自身でやってらっしゃいますよね。当時はどういう機材で音をつくっていたんですか。

黒坂 ヤマハのおもちゃみたいな

シンセサイザーを8ミリ映写機の録音端子に直結させ、フィルムを映写しながら

サウンドトラックへダイレクトに磁気録音するのです。映し出される画像を見ながら即興で弾いてアフレコしていくわけです。とはいえ、練習してもなかなかうまくいきませんでした。納得のいく録音ができた頃には、フィルムに塗布された磁性体トラックが限界まですり減らされ、作品が完成したときには既に「虫の息」になっていることが多かったですね。音がひずんでいるのはそのせいです。

――ある意味では、フィルム時代の録音のいい味になっているんでしょうね。

黒坂 DVD化するとき、音をつくりなおすかどうか、いま考えているところです。特典で、音声だけもう一つの別のバージョンあってもいいと思っています。どうせ音を入れ替えるのなら、同じような音楽をハイクオリ

ティーでやるより、いっそ似ても似つかない方がいいと思っています。

『海の唄』(88)

――さて、ここから16ミリフィルムによる映画群に入っていきます。まず『海の唄』では全体的に白と黒のコントラストがはっきりとした素材をつかっています。まるで版画のようです。舞台は能登半島の漁村だそうですが、どのように撮影をしていったのでしょうか。

黒坂 『海の唄』の制作(ロケハンと素材撮影)は、実は『変形作品第2番』をつくりこんでいた頃にまでさかのぼります。金沢から

七尾線(今はない)に乗り換えて行く「甲」という駅の周辺が舞台です。実写で撮影したスチール写真を、いったんコピーにおこします。当時の

コピー機の性能では自動的に中間調が飛んで白黒が強調されるハイ・

コントラスト状態になったんです。そのとき、心臓を掴まれたような気持ちになりました。カラー写真では再現できなかった取材のときに見ていた風景「そのもの」が起ちあがってきたのです。カラー写真では、いかに余分なものが写っていたかと思いました。色彩情報がカットされたことで描きたかったイメージの本質が浮き彫りになったといえるでしょう。

『海の唄』

――コピーの上から、ご自身でドローイングをしていくんですね。

黒坂

『海の唄』

――コピーの上から、ご自身でドローイングをしていくんですね。

黒坂 廃屋からふいに飛び出す魚や自縛霊みたいな少女などが登場するドローイングアニメです。それから、背景を墨汁で塗りつぶして夜景にしたり…夜間撮影が出来るような高感度のカメラを持っていなかったので(笑)。写真50%、描画50%で、実写とも絵ともつかない「いつかどこかで見たような風景」を目指しました。

この漁村では、使えなくなった漁船を燃やして炎を囲み、漁師が夜明けまで歌い、飲みあかす儀式が

密教のように行われている…じつはこれも、取材旅行中に思いついた完全な作り話なんです。漁師と人生を共にしてきた漁船が天寿を全うし、焼かれていくなかで垣間見るつかの間の幻想、これを描くための口実としてでっち上げたんです(笑)。唐突ですが、同時期に始まった

劇団四季「CATS」というミュージカルも少なからず影響しています。劇中で、歳とった猫が、海賊の船長として活躍していた若い頃を語る幻想シーンがあるんですけど、『海の唄』の核となる船が自分の人生を語るテーマは、これがヒントになりました。

とはいえ、まだ、ドラマ的な展開はありません。演出方法としては『変形作品第5番』でやった文法が殆どそのまま使われています。ようするに目覚めていなかったんでしょうね。テーマから考えても、いま『海の唄2』をつくったら、似ても似つかない全く別の映画になるでしょう。じつは密かにそういう野望も抱いているのですけれど…。

*後編を読む

映画『緑子/MIDORI-KO』予告編VOL.1

『緑子/MIDORI-KO』

監督・脚本・撮影・編集:黒坂圭太

プロデューサー:水由 章 ビジュアルエフェクツ・デジタルスーパーバイザー:昼間行雄

音楽:

坂本弘道

声の出演:涼木さやか、ゆうき梨菜、チカパン、三島美和子、あまね飛鳥、木村ふみひで、河合博行、山本満太

HD/4:3/55分/2010年

公式ホームページ

http://www.midori-ko.com/

今夏、渋谷アップリンクにてロードショー

映画とアニメーション

――アニメーションや映画の出会いについてお聞かせください。

黒坂 小学校へ入学したとき、手塚治虫原作のテレビアニメ「鉄腕アトム」(63)を見ていました。国産のテレビアニメで本格的に放映されたのが「鉄腕アトム」で、私は日本のアニメーションと一緒に育っていく世代に属しています。最初の映画体験は『ゴジラ』(54)シリーズをはじめとする東宝の怪獣映画。「ウルトラシリーズ」(66~)の特撮モノがテレビアニメと共に全盛でした。今の学生たちは、小学校の美術の授業でアニメーションをつくっている学校もあるくらいで、どう制作するのかを学ぶ経験がある人もいますね。

私が小学生のころには、学研の付録にアニメーションセットというパラパラ漫画がありました。手でパラパラとめくると絵が動いていき、漠然と「これがアニメなんだ」という知識しか無かったんです。テレビアニメは「テレビ漫画」、映画は「漫画映画」と呼ばれ、まだアニメーションという言葉は一般化されていませんでした。「テレビ漫画」「漫画映画」ともに、パラパラ漫画をカメラでクローズアップして撮っていると思っていたくらいです。カメラはフィルムをジャーッと回して撮るという知識しかありませんでしたので、制作への疑問は膨らむばかりでした。

この疑問を解消してくれたのが、テレビアニメ「エイトマン」だったんです。驚くことに最終話が制作現場のドキュメンタリー番組でした。何と、スタジオの風景を撮っていたんですよ。タイトルは「さらばエイトマン」。目からウロコで、アニメの本編よりインパクトがありましたね。

映画とアニメーション

――アニメーションや映画の出会いについてお聞かせください。

黒坂 小学校へ入学したとき、手塚治虫原作のテレビアニメ「鉄腕アトム」(63)を見ていました。国産のテレビアニメで本格的に放映されたのが「鉄腕アトム」で、私は日本のアニメーションと一緒に育っていく世代に属しています。最初の映画体験は『ゴジラ』(54)シリーズをはじめとする東宝の怪獣映画。「ウルトラシリーズ」(66~)の特撮モノがテレビアニメと共に全盛でした。今の学生たちは、小学校の美術の授業でアニメーションをつくっている学校もあるくらいで、どう制作するのかを学ぶ経験がある人もいますね。

私が小学生のころには、学研の付録にアニメーションセットというパラパラ漫画がありました。手でパラパラとめくると絵が動いていき、漠然と「これがアニメなんだ」という知識しか無かったんです。テレビアニメは「テレビ漫画」、映画は「漫画映画」と呼ばれ、まだアニメーションという言葉は一般化されていませんでした。「テレビ漫画」「漫画映画」ともに、パラパラ漫画をカメラでクローズアップして撮っていると思っていたくらいです。カメラはフィルムをジャーッと回して撮るという知識しかありませんでしたので、制作への疑問は膨らむばかりでした。

この疑問を解消してくれたのが、テレビアニメ「エイトマン」だったんです。驚くことに最終話が制作現場のドキュメンタリー番組でした。何と、スタジオの風景を撮っていたんですよ。タイトルは「さらばエイトマン」。目からウロコで、アニメの本編よりインパクトがありましたね。

「片思い」

――アニメーションもそうですが、少年のころからご自身で本格的な漫画を描いていたんですね。すでに黒坂監督作品に出てくるキャラクターが描かれています。

黒坂 今年の夏に劇場公開される『緑子/MIDORI-KO』でも、ディズニーのキャラクターのパロディが登場します。今でもドナルドダックは目をつぶっていても描けます。私は手塚治虫の「ジャングル大帝」や「火の鳥」などの作品群を読み、自分でも漫画を描いていこうと決意しました。

漫画はドサクサ紛れに親の目を盗んで、Gペンやスクリーントーンを使ってケント紙に描いていました。コマ割りは定規で引いて、ある程度、構図は決めていますが、ネームなどつくらずにぶっつけ本番でペンを入れます。のちに海外で高評価を得た『個人都市』(90)のネタが中学生のころ描いた「片思い」という漫画に入っています。

ある漫画家は、過去の有名な漫画作品を机の上に置き、ノートへ模写をしていたという話を聞いたことがあります。でも、私は模写をしたことがないんですよ。映像や漫画をその場で目に映しとり、記憶をもとに描いていきました。特に私がテレビアニメを夢中で見ていたのは、ビデオがない時代のことです。攻略本もほとんど無く、あっても高価で子どもに手が出せるような値段じゃなかった。結局、記憶するしかなかったんですよ。

――その頃、8ミリフィルムのカメラとの出会いもあったんですよね。

黒坂 誰も使っていないフジカのシングル8のカメラを、たまたま家で見つけたんです。それまで高級機器だった8ミリフィルムのカメラが改良され、一般家庭に普及しはじめていました。フィルムが簡単に着脱できるマガジンになり、かつシャッターボタンさえ押せば、すぐに写るという非常に簡易でリーズナブルなものになりました。扇千景の「私にも写せます」というキャッチフレーズで有名な全自動のカメラですね。シャッターを短く切るタイミングさえ覚えれば、5、6コマずつくらいのコマ撮りが出来ました。この方法で、小学校4年生ぐらいのときにアニメーションをつくってみたんです。

当時はテレビアニメ「おそ松くん」が流行っており、それを真似た作品をつくりました。処女作は、ボールに磁石を組みこんでおき、それが金属バットに当たらない魔球になるという話でした。2作目は、やたら選挙演説をやる悪どい政治家が市議選の座を対抗馬と争い、最終的にはダークホースに奪われるという話。3作目は青大将(蛇)の国を舞台にしたメルヘンチックなお話で、神様より偉いと言われていた白蛇が、実はペンキを塗った単なる青大将だったというオチを使い、深いところでは人種差別をテーマにした「クレイジー・スネーク」というタイトルの作品でした。

こういう変てこなことを、親はやらせたくなかったかも(笑)。個人面談の際に「息子はこんなことばっかりやって、将来どうなることやら…」と、担任の先生に賛同を得ようとしたらしいんです。ところが母が「ウチの息子は…」と切り出すと、先生は「いや、お宅の圭太くんは本当にすばらしい!」と褒めまくったそうです。高度経済成長期から受験戦争へとつながる時代で、いい大学からいい会社に入ることが栄達の道と言われていた時代のことですが、担任の先生は変わった人だったんですね。「今までつくったアニメは、小学校の卒業制作として置いていきなさい」と。現存している子どものころの作品は、その先生がずっと保管していてくれたものなんです。

90年代のはじめ頃、「黒坂圭太回顧展」が「イメージフォーラムフェスティバル」で開催されたとき、先生が保管していた作品を私に返却してくれました。実のところ、私はそのとき映像をはじめて4~5年ぐらいだったんです。「30代前半で、『回顧』ってなんだろう?」と不思議でしたが(笑)、作品数も少ないからどうしようと悩んだ挙句、子どものころにつくった古いアニメーションを「最初期の作品」として発表したわけです。こういうのを外で上映したのは、これが初めてでした。以後そういうオファーはありませんけど(笑)。

「片思い」

――アニメーションもそうですが、少年のころからご自身で本格的な漫画を描いていたんですね。すでに黒坂監督作品に出てくるキャラクターが描かれています。

黒坂 今年の夏に劇場公開される『緑子/MIDORI-KO』でも、ディズニーのキャラクターのパロディが登場します。今でもドナルドダックは目をつぶっていても描けます。私は手塚治虫の「ジャングル大帝」や「火の鳥」などの作品群を読み、自分でも漫画を描いていこうと決意しました。

漫画はドサクサ紛れに親の目を盗んで、Gペンやスクリーントーンを使ってケント紙に描いていました。コマ割りは定規で引いて、ある程度、構図は決めていますが、ネームなどつくらずにぶっつけ本番でペンを入れます。のちに海外で高評価を得た『個人都市』(90)のネタが中学生のころ描いた「片思い」という漫画に入っています。

ある漫画家は、過去の有名な漫画作品を机の上に置き、ノートへ模写をしていたという話を聞いたことがあります。でも、私は模写をしたことがないんですよ。映像や漫画をその場で目に映しとり、記憶をもとに描いていきました。特に私がテレビアニメを夢中で見ていたのは、ビデオがない時代のことです。攻略本もほとんど無く、あっても高価で子どもに手が出せるような値段じゃなかった。結局、記憶するしかなかったんですよ。

――その頃、8ミリフィルムのカメラとの出会いもあったんですよね。

黒坂 誰も使っていないフジカのシングル8のカメラを、たまたま家で見つけたんです。それまで高級機器だった8ミリフィルムのカメラが改良され、一般家庭に普及しはじめていました。フィルムが簡単に着脱できるマガジンになり、かつシャッターボタンさえ押せば、すぐに写るという非常に簡易でリーズナブルなものになりました。扇千景の「私にも写せます」というキャッチフレーズで有名な全自動のカメラですね。シャッターを短く切るタイミングさえ覚えれば、5、6コマずつくらいのコマ撮りが出来ました。この方法で、小学校4年生ぐらいのときにアニメーションをつくってみたんです。

当時はテレビアニメ「おそ松くん」が流行っており、それを真似た作品をつくりました。処女作は、ボールに磁石を組みこんでおき、それが金属バットに当たらない魔球になるという話でした。2作目は、やたら選挙演説をやる悪どい政治家が市議選の座を対抗馬と争い、最終的にはダークホースに奪われるという話。3作目は青大将(蛇)の国を舞台にしたメルヘンチックなお話で、神様より偉いと言われていた白蛇が、実はペンキを塗った単なる青大将だったというオチを使い、深いところでは人種差別をテーマにした「クレイジー・スネーク」というタイトルの作品でした。

こういう変てこなことを、親はやらせたくなかったかも(笑)。個人面談の際に「息子はこんなことばっかりやって、将来どうなることやら…」と、担任の先生に賛同を得ようとしたらしいんです。ところが母が「ウチの息子は…」と切り出すと、先生は「いや、お宅の圭太くんは本当にすばらしい!」と褒めまくったそうです。高度経済成長期から受験戦争へとつながる時代で、いい大学からいい会社に入ることが栄達の道と言われていた時代のことですが、担任の先生は変わった人だったんですね。「今までつくったアニメは、小学校の卒業制作として置いていきなさい」と。現存している子どものころの作品は、その先生がずっと保管していてくれたものなんです。

90年代のはじめ頃、「黒坂圭太回顧展」が「イメージフォーラムフェスティバル」で開催されたとき、先生が保管していた作品を私に返却してくれました。実のところ、私はそのとき映像をはじめて4~5年ぐらいだったんです。「30代前半で、『回顧』ってなんだろう?」と不思議でしたが(笑)、作品数も少ないからどうしようと悩んだ挙句、子どものころにつくった古いアニメーションを「最初期の作品」として発表したわけです。こういうのを外で上映したのは、これが初めてでした。以後そういうオファーはありませんけど(笑)。

数多くの漫画作品の一部

武蔵野美術大学入学とパリ留学

――武蔵野美術大学では油絵を専攻されますが、もともと絵画に興味があったのでしょうか。

黒坂 いや、漫画家になりたいと思っていたんですが、親は反対して医者になりなさいというわけです。親戚のおばさんに医者で画家の方がいて、「美大に行って、ファインアートをやれば教員免許が取れるから、小学校か中学校の先生になって、余暇にコツコツと漫画を描いて投稿すればいいじゃない。漫画を描くにしても基礎的なデッサンや画力は必要だから、美大で4年間勉強するのは無駄じゃないと思うわよ」と言われ、なるほどその通りと、あっさり納得しました(笑)。

デッサンを習いはじめると、面白くて受験勉強も苦になりませんでした。そして漫画より油絵の方に関心が移っていきました。大学入学後は時間的な余裕もできて、授業で油絵を描き、サークルは漫研で同人誌活動をやっていました。

――卒業後は美術の教師をしていたそうですが、パリへの留学経験もあるそうですね。

黒坂 幸運にも2年後に都内の私立小学校に美術教諭として就任することが内定していたのです。そこで、この機会に海外へ「遊学」しようと思った…と言えば体裁いいけど、実のところ絵を描くことに行き詰っての「逃避行」というのが本音です。今風にいうと「自分探し」とでも言いましょうか。運良く学費が免除されるエコール・デ・ボザール(パリ国立美術学校)に書類審査のみで入学を許可され、滞在許可証をとることができました。

当時のパリには古い壁面がたくさん残っていて、それらの壁面をよく写真に撮りました。また、地下道に1日じゅう座りこみ、剥がしっぱなしにされたままのポスターを繰り返しスケッチしていたこともあります。裂け目から過去のポスターが覗き、地層のようになり抽象画みたいに美しいんですよ。現地で日本人観光客相手のガイドをしていて、そんな壁たちを見せるために、「美しい景色があるんですよ」と言っては市内の路地裏へ案内していました。私にとって、それらこそが「パリの名所」に他ならなかったのです。お客様方からはあまり喜ばれなかったみたいですけど(笑)。

――当時は屋根裏みたいな部屋に暮らしていたそうですね。パリ時代に後に様々な技術を駆使するコマ撮りアニメーションにつながる発見があったんですよね。

黒坂 中央墓地公園前のオープンカフェで、ボケッとコーヒーを飲んでいたときのことです。目の前に墓地をさえぎる古い壁面があり、その前を90歳ぐらいの腰の曲がったおばあちゃんがゆっくりと歩いていました。そしてすぐ後ろから、ベビーカーを押す20代の若いお母さんがやって来て、おばあちゃんの横を通り過ぎて行きました。そのとき、なぜか急に、めまいがしたのです。

この古い壁面は、おばあちゃんがベビーカーにいた赤子と同い年の頃、いや生まれる以前からまったく変わっていないんじゃないか、さらに、ベビーカーの赤子がおばあちゃん位になり、やがて世を去った後も、現在とあまり変わらない状態で残っているんじゃないのか…。そんな妄想に取り付かれたんです。個々の関わり方によって「時間軸」は変化するという事に気がついた瞬間でした。

――それが黒坂さんにとっての、絵画や写真のように世界を瞬間に固定するのではなく、映画や映像のように物事を時間の流れのなかにとらえる「時間イメージ」の発見ですね。たとえば、パリで見た映画のなかで、特に記憶に残っているものはありますか。

黒坂 ポンピドゥー・センターの企画展で、ある実験映画を見ていたときのことです。スクリーンに斑点がぷつぷつと出て、ふわふわした気分になり目を閉じて、そのまま居眠りしてしまいました。ふと目を開けるとさっきは見えなかった円がひろがり、やがて四角になっていく。作品名も作者も不明ですが、それが「構造映画」というジャンルだと後で知り「これってありなんだ」という発見がありました。

パリの映画館は学生割引があったので、しょっちゅう通ってました。これまでの人生で映画を一番たくさん観た時期です。新進デイヴィッド・リンチ監督による封切られたばかりの『エレファントマン』(81)に感涙し、同時上映されたデビュー作『イレイザーヘッド』(77)に天地がひっくり返るほどの衝撃を受けました。

時代的には、当時の日本でミニシアターがブームになる前のことです。池袋の文芸坐の古い建物の中で、オールナイトでマニアックなものが上映されていましたが、「実験映画」というジャンルは、まだまだ一般的ではなかったと思います。日本にいるころは、ディケンズ原作、ロナルド・ニーム監督の『クリスマス・キャロル』(70)というミュージカル映画が大好きで、『十戒』(56)や『ベン・ハー』(26)に代表されるハリウッド映画のスペクタクル系大作に魅力を感じていました。そもそも、映画というのは黒澤明監督みたいに莫大なお金をかけ、大勢のスタッフを引き連れ、カメラの後ろに腰かけ、メガホン片手に「カーット!」とか叫んでる人のことだと思っていましたから。間違っても自分で映画を撮ろうなんて思いませんでしたよ。子どもの頃に今の自分の姿を想像したら、やはり別の意味で「絶対になりたくない」と思ったでしょうけどね(笑)。

数多くの漫画作品の一部

武蔵野美術大学入学とパリ留学

――武蔵野美術大学では油絵を専攻されますが、もともと絵画に興味があったのでしょうか。

黒坂 いや、漫画家になりたいと思っていたんですが、親は反対して医者になりなさいというわけです。親戚のおばさんに医者で画家の方がいて、「美大に行って、ファインアートをやれば教員免許が取れるから、小学校か中学校の先生になって、余暇にコツコツと漫画を描いて投稿すればいいじゃない。漫画を描くにしても基礎的なデッサンや画力は必要だから、美大で4年間勉強するのは無駄じゃないと思うわよ」と言われ、なるほどその通りと、あっさり納得しました(笑)。

デッサンを習いはじめると、面白くて受験勉強も苦になりませんでした。そして漫画より油絵の方に関心が移っていきました。大学入学後は時間的な余裕もできて、授業で油絵を描き、サークルは漫研で同人誌活動をやっていました。

――卒業後は美術の教師をしていたそうですが、パリへの留学経験もあるそうですね。

黒坂 幸運にも2年後に都内の私立小学校に美術教諭として就任することが内定していたのです。そこで、この機会に海外へ「遊学」しようと思った…と言えば体裁いいけど、実のところ絵を描くことに行き詰っての「逃避行」というのが本音です。今風にいうと「自分探し」とでも言いましょうか。運良く学費が免除されるエコール・デ・ボザール(パリ国立美術学校)に書類審査のみで入学を許可され、滞在許可証をとることができました。

当時のパリには古い壁面がたくさん残っていて、それらの壁面をよく写真に撮りました。また、地下道に1日じゅう座りこみ、剥がしっぱなしにされたままのポスターを繰り返しスケッチしていたこともあります。裂け目から過去のポスターが覗き、地層のようになり抽象画みたいに美しいんですよ。現地で日本人観光客相手のガイドをしていて、そんな壁たちを見せるために、「美しい景色があるんですよ」と言っては市内の路地裏へ案内していました。私にとって、それらこそが「パリの名所」に他ならなかったのです。お客様方からはあまり喜ばれなかったみたいですけど(笑)。

――当時は屋根裏みたいな部屋に暮らしていたそうですね。パリ時代に後に様々な技術を駆使するコマ撮りアニメーションにつながる発見があったんですよね。

黒坂 中央墓地公園前のオープンカフェで、ボケッとコーヒーを飲んでいたときのことです。目の前に墓地をさえぎる古い壁面があり、その前を90歳ぐらいの腰の曲がったおばあちゃんがゆっくりと歩いていました。そしてすぐ後ろから、ベビーカーを押す20代の若いお母さんがやって来て、おばあちゃんの横を通り過ぎて行きました。そのとき、なぜか急に、めまいがしたのです。

この古い壁面は、おばあちゃんがベビーカーにいた赤子と同い年の頃、いや生まれる以前からまったく変わっていないんじゃないか、さらに、ベビーカーの赤子がおばあちゃん位になり、やがて世を去った後も、現在とあまり変わらない状態で残っているんじゃないのか…。そんな妄想に取り付かれたんです。個々の関わり方によって「時間軸」は変化するという事に気がついた瞬間でした。

――それが黒坂さんにとっての、絵画や写真のように世界を瞬間に固定するのではなく、映画や映像のように物事を時間の流れのなかにとらえる「時間イメージ」の発見ですね。たとえば、パリで見た映画のなかで、特に記憶に残っているものはありますか。

黒坂 ポンピドゥー・センターの企画展で、ある実験映画を見ていたときのことです。スクリーンに斑点がぷつぷつと出て、ふわふわした気分になり目を閉じて、そのまま居眠りしてしまいました。ふと目を開けるとさっきは見えなかった円がひろがり、やがて四角になっていく。作品名も作者も不明ですが、それが「構造映画」というジャンルだと後で知り「これってありなんだ」という発見がありました。

パリの映画館は学生割引があったので、しょっちゅう通ってました。これまでの人生で映画を一番たくさん観た時期です。新進デイヴィッド・リンチ監督による封切られたばかりの『エレファントマン』(81)に感涙し、同時上映されたデビュー作『イレイザーヘッド』(77)に天地がひっくり返るほどの衝撃を受けました。

時代的には、当時の日本でミニシアターがブームになる前のことです。池袋の文芸坐の古い建物の中で、オールナイトでマニアックなものが上映されていましたが、「実験映画」というジャンルは、まだまだ一般的ではなかったと思います。日本にいるころは、ディケンズ原作、ロナルド・ニーム監督の『クリスマス・キャロル』(70)というミュージカル映画が大好きで、『十戒』(56)や『ベン・ハー』(26)に代表されるハリウッド映画のスペクタクル系大作に魅力を感じていました。そもそも、映画というのは黒澤明監督みたいに莫大なお金をかけ、大勢のスタッフを引き連れ、カメラの後ろに腰かけ、メガホン片手に「カーット!」とか叫んでる人のことだと思っていましたから。間違っても自分で映画を撮ろうなんて思いませんでしたよ。子どもの頃に今の自分の姿を想像したら、やはり別の意味で「絶対になりたくない」と思ったでしょうけどね(笑)。

漫画に描いた「クリスマス・キャロル」

――それから日本へ帰国したんですね。

黒坂 真面目な小学校の先生になりました(笑)。当時は美術作品の物理的サイズがどんどん大きくなっていく時代でした。絵画をまだ諦めきれず、仕事が終わると、ガレージみたいな作業場で、波形のトタンを湾曲させた素材にペインティングをするという作品をつくっていました。オブジェですね。でも結局のところ、バカでかいものは体力を使うし、自分に向かないと悟りました。ちなみに僕は高所恐怖症なんで、梯子に登らなければ描けないような作品は怖くて作れないんですよ(笑)。「もう、絵描きは無理だ」と簡単に挫折しました。あまりに大きいので作品を収納する場所にも困り、結局ぶっ壊しました。「ああ、これで一生、絵画の世界とは無縁になるんだな」と。いま思えば「筆を折る儀式」だったんですね。

『変形作品第1番』(84)

――映像作品の話に移りましょうか。『変形作品第1番』はドローイング・アニメーションの技法をつかった最初の作品ですね。

黒坂 「映像をやりたい」と漠然と考えていたとき、偶然「イメージフォーラム付属映像研究所」の学生募集の告知を目にしたんです。当時の8ミリフィルムは現像があがってくるのが早くて、課題を提出して、すぐに講評会が開かれるという流れでした。授業は四谷三丁目の学校で、一週間に二度、月・火曜日の夜にあり、毎回30人ぐらいの学生が出席していましたね。まるで大学のゼミのようでした。ちなみに『緑子/MIDORI-KO』のプロデューサーである映像作家の水由章さんは同級生であり、他にも映像作家の石井秀人さん、絵本の分野で国際的に活躍しているオオノヨシヒロさんなど様々な表現者たちがいて、授業が終わると近隣の居酒屋で朝まで映像論を肴に飲み明かす、本当にゆるやかで夢みたいな時代でしたね。

入学試験はなかったのですが、クラス分けをする為の参考として小論文か作品を提出するきまりでした。そこで入学前2ヶ月くらいで『変形作品第1番』を作り上げたのです。入学後、最初の講評会で、かわなかのぶひろ先生の評価が凄く高かったのを覚えています。そして翌月の「新作ショーケース」(シネマテークが主催する新人紹介のプログラム)で上映していただけることになりました。その時は「METAMOLPHOZE No.1」という題名をつけていたのですが、イメージフォーラムのプログラム・ディレクターの池田裕之さん(僕達のクラス担任をされていました)から「こういう題名は、ありがちでダサい。もっとオリジナルで他に無いような題名を考えよう。日本語だと『変形作品第1番』…ちょっと泥臭いけど、いかにも黒坂君らしくていいじゃない」と、改題してもらいました。つまり池田さんが処女作の「名づけ親」となったわけです(笑)。これは現在上映しているものとは別バージョン作品です。ライティングの基礎知識もなく撮ったので画像は不鮮明、しかも尺が長すぎ冗漫だった。それで同じものを後日リメイクしたのです。

漫画に描いた「クリスマス・キャロル」

――それから日本へ帰国したんですね。

黒坂 真面目な小学校の先生になりました(笑)。当時は美術作品の物理的サイズがどんどん大きくなっていく時代でした。絵画をまだ諦めきれず、仕事が終わると、ガレージみたいな作業場で、波形のトタンを湾曲させた素材にペインティングをするという作品をつくっていました。オブジェですね。でも結局のところ、バカでかいものは体力を使うし、自分に向かないと悟りました。ちなみに僕は高所恐怖症なんで、梯子に登らなければ描けないような作品は怖くて作れないんですよ(笑)。「もう、絵描きは無理だ」と簡単に挫折しました。あまりに大きいので作品を収納する場所にも困り、結局ぶっ壊しました。「ああ、これで一生、絵画の世界とは無縁になるんだな」と。いま思えば「筆を折る儀式」だったんですね。

『変形作品第1番』(84)

――映像作品の話に移りましょうか。『変形作品第1番』はドローイング・アニメーションの技法をつかった最初の作品ですね。

黒坂 「映像をやりたい」と漠然と考えていたとき、偶然「イメージフォーラム付属映像研究所」の学生募集の告知を目にしたんです。当時の8ミリフィルムは現像があがってくるのが早くて、課題を提出して、すぐに講評会が開かれるという流れでした。授業は四谷三丁目の学校で、一週間に二度、月・火曜日の夜にあり、毎回30人ぐらいの学生が出席していましたね。まるで大学のゼミのようでした。ちなみに『緑子/MIDORI-KO』のプロデューサーである映像作家の水由章さんは同級生であり、他にも映像作家の石井秀人さん、絵本の分野で国際的に活躍しているオオノヨシヒロさんなど様々な表現者たちがいて、授業が終わると近隣の居酒屋で朝まで映像論を肴に飲み明かす、本当にゆるやかで夢みたいな時代でしたね。

入学試験はなかったのですが、クラス分けをする為の参考として小論文か作品を提出するきまりでした。そこで入学前2ヶ月くらいで『変形作品第1番』を作り上げたのです。入学後、最初の講評会で、かわなかのぶひろ先生の評価が凄く高かったのを覚えています。そして翌月の「新作ショーケース」(シネマテークが主催する新人紹介のプログラム)で上映していただけることになりました。その時は「METAMOLPHOZE No.1」という題名をつけていたのですが、イメージフォーラムのプログラム・ディレクターの池田裕之さん(僕達のクラス担任をされていました)から「こういう題名は、ありがちでダサい。もっとオリジナルで他に無いような題名を考えよう。日本語だと『変形作品第1番』…ちょっと泥臭いけど、いかにも黒坂君らしくていいじゃない」と、改題してもらいました。つまり池田さんが処女作の「名づけ親」となったわけです(笑)。これは現在上映しているものとは別バージョン作品です。ライティングの基礎知識もなく撮ったので画像は不鮮明、しかも尺が長すぎ冗漫だった。それで同じものを後日リメイクしたのです。

「変形作品第1番」

――どのように制作したのか、その過程を詳しく聞かせていただけますか。

黒坂 僕は、もともと絵画をやっていた時から、輪郭的な形よりも質感の方に強い関心があったのです。だから表層の模様だけが動くアニメーションを作ってみたいと思いました。

まず、コマ撮りするための素材をつくります。45センチ四方のベニヤ板に同心円状の油絵を150枚くらい描きます。それを壁に立てかけ、45度ずつ回転させながらコマ撮りしていき、4回撮ると1回転することになり、これをリピートさせると模様が動いているように見えるわけです。

でも単にその繰り返しだけで15分の尺は、とてももたない。そこで残像を利用して画像をダブらせることを試みました。フィルム映像は1秒に24コマの画像で成り立っています(ビデオは30フレーム)。その原理を利用し、A素材とB素材を1コマずつ交互に撮れば理屈の上では50パーセントのダブりになりますよね。とすれば、Aを2コマ、Bを1コマにすればAの方が2倍はっきりと見えることになる(まあ実際はそう都合よくは行かなかったのですけど)。コマの数量バランスを変えていくことで残像によるクロスディゾルブ効果が出せるのです。当時のカメラは多重露光によるオーバーラップができず、ただ撮ることしかできなかった。だからこそ生まれた苦肉の策といえます。この手法を有効活用することで、僅か150~160枚足らずの素材原画から自分でも驚く程の様々なバリエーションがつくれたのです。

スチール写真ではドーナツ型のフォルムが見えますが、最初からこれほどはっきりしているわけではありません。暗闇から不鮮明な形が浮き上がってきて次第に円形になり、後半は半立体オブジェのようにブクブクと肥大、そして最後は開放的に発散するという非常にシンプルな構成になっています。

――第3回恵比寿映像祭のクロージング・ライヴ「デイドリーム・ビリーバーズ!!」では、即興で描いたドローイングをコマ撮りするライブ・パフォーマンスしていましたよね。黒坂さんがいま言ったテクニックをライブでしていたんですね。ドローイング・アニメーションの上映では、今回『緑子/MIDORI-KO』の音楽を担当されたミュージシャンの坂本弘道さんのライブも魅力的でしたね。

黒坂 異質な素材でも3~5種類ぐらいまでなら同時進行で絡ませることはアドリブで出来ます。たぶん「変形」シリーズをやったことで身体が覚えているんでしょうね。

私はアニメーションでありながら、スチール写真としては成立しない「映画」を作りたいと思っていました。映画はスクリーンに像が映しだされている時間のなかでしか語れない部分があります。映画のワンシーンはよく記憶に残りますが、例えば、それをスチール写真へ閉じこめること自体には違和感を覚えてしまいます。絵画に行き詰まった理由も、そこにあったのだと言えるでしょう。たとえ抽象画を描いたとしても、一枚の絵はその絵画だけの世界でしかなく、そこに時間を描くことは不可能…当時はそう考えていました。

自分の描いた絵を動かしたいという欲望からアニメーションの世界に入ってくる人は多いでしょう。でも、私の場合は絵画に行き詰ったことが出発点でした。それ以外の方法はないだろうかと試行錯誤の結果に「コマ撮り」という表現手段に出会ったのです。この方法ならば、時間の中にしか存在しないキャンバスに絵を描くことができるのではと。映画作家は、意図的に時間を操作し、ある種の物語性に変わる想念や情念を伝えることが可能なんですよ。言葉だけで成立する小説の世界や、一枚の絵だけで成立する絵画の世界とは、また違った感動をつくりあげることができるんですね。

「変形作品第1番」

――どのように制作したのか、その過程を詳しく聞かせていただけますか。

黒坂 僕は、もともと絵画をやっていた時から、輪郭的な形よりも質感の方に強い関心があったのです。だから表層の模様だけが動くアニメーションを作ってみたいと思いました。

まず、コマ撮りするための素材をつくります。45センチ四方のベニヤ板に同心円状の油絵を150枚くらい描きます。それを壁に立てかけ、45度ずつ回転させながらコマ撮りしていき、4回撮ると1回転することになり、これをリピートさせると模様が動いているように見えるわけです。

でも単にその繰り返しだけで15分の尺は、とてももたない。そこで残像を利用して画像をダブらせることを試みました。フィルム映像は1秒に24コマの画像で成り立っています(ビデオは30フレーム)。その原理を利用し、A素材とB素材を1コマずつ交互に撮れば理屈の上では50パーセントのダブりになりますよね。とすれば、Aを2コマ、Bを1コマにすればAの方が2倍はっきりと見えることになる(まあ実際はそう都合よくは行かなかったのですけど)。コマの数量バランスを変えていくことで残像によるクロスディゾルブ効果が出せるのです。当時のカメラは多重露光によるオーバーラップができず、ただ撮ることしかできなかった。だからこそ生まれた苦肉の策といえます。この手法を有効活用することで、僅か150~160枚足らずの素材原画から自分でも驚く程の様々なバリエーションがつくれたのです。

スチール写真ではドーナツ型のフォルムが見えますが、最初からこれほどはっきりしているわけではありません。暗闇から不鮮明な形が浮き上がってきて次第に円形になり、後半は半立体オブジェのようにブクブクと肥大、そして最後は開放的に発散するという非常にシンプルな構成になっています。

――第3回恵比寿映像祭のクロージング・ライヴ「デイドリーム・ビリーバーズ!!」では、即興で描いたドローイングをコマ撮りするライブ・パフォーマンスしていましたよね。黒坂さんがいま言ったテクニックをライブでしていたんですね。ドローイング・アニメーションの上映では、今回『緑子/MIDORI-KO』の音楽を担当されたミュージシャンの坂本弘道さんのライブも魅力的でしたね。

黒坂 異質な素材でも3~5種類ぐらいまでなら同時進行で絡ませることはアドリブで出来ます。たぶん「変形」シリーズをやったことで身体が覚えているんでしょうね。

私はアニメーションでありながら、スチール写真としては成立しない「映画」を作りたいと思っていました。映画はスクリーンに像が映しだされている時間のなかでしか語れない部分があります。映画のワンシーンはよく記憶に残りますが、例えば、それをスチール写真へ閉じこめること自体には違和感を覚えてしまいます。絵画に行き詰まった理由も、そこにあったのだと言えるでしょう。たとえ抽象画を描いたとしても、一枚の絵はその絵画だけの世界でしかなく、そこに時間を描くことは不可能…当時はそう考えていました。

自分の描いた絵を動かしたいという欲望からアニメーションの世界に入ってくる人は多いでしょう。でも、私の場合は絵画に行き詰ったことが出発点でした。それ以外の方法はないだろうかと試行錯誤の結果に「コマ撮り」という表現手段に出会ったのです。この方法ならば、時間の中にしか存在しないキャンバスに絵を描くことができるのではと。映画作家は、意図的に時間を操作し、ある種の物語性に変わる想念や情念を伝えることが可能なんですよ。言葉だけで成立する小説の世界や、一枚の絵だけで成立する絵画の世界とは、また違った感動をつくりあげることができるんですね。

スコアシート

『変形作品第2番』(84)

――『変形作品第2番』(84)では、壁、砂利、空などをカメラでコマ撮りしており、まるで時間とともに推移する絵画のように見えます。抽象映画と呼ばれるジャンルの作品ですね。

黒坂 少し制作に時間がかかってしまった作品ですが、この制作において「スコアシート」を書くという作業に目覚めました。撮影時に細かく変化させる絞りの数値までもビシビシにコマ単位で書きこんでいったんです。12センチ角のベニヤ板を台紙代わりにスチール写真を貼りこんだ原画素材を数百枚つくり、スコア通りに差し替えて撮影していました。当時はタップと呼ばれるアニメーター必需品の存在もまったく知りませんでした。これは、イメージフォーラム研究所の夏休み課題として作ったんですけれど、池田さんから「これは面白いから、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)の一般公募部門に出してごらんよ。審査委員の松本俊夫さん、こういうの好きなんじゃないかな」と勧められ、それならと応募してみたのです。

――『変形作品第2番』はPFFで入選しますよね。その際に松本俊夫監督とはお会いしたんですか。

黒坂 PFFの予備審査は、応募者立会いで審査員講評を受けられるシステムになっていました。審査員は大久保賢一氏とほしのあきら氏で、まず2人の講評を受けます。当時は「イメージフォーラムフェスティバル」が始まる前で、全国規模のコンクールで自主映画や実験映画を出せるのはPFFしかありませんでした。

私が応募した年は、全国から760本のフィルムが集結して、過去最高の本数だったそうです。ジャンルも何もない、まるでヤミ鍋のように多彩な作品群が日本全国から集結していました。審査は約半年をかけて、それらを30本ぐらいに絞り、最終的に10本を選出したらしいです。その選考方法がユニークで、あえて合議制をとらず、10人の審査委員がそれぞれ「自分にとってのベストワン」を選出し、それを入選させるという形態でした。

予備審査の際に、松本俊夫監督からのお達しがあったそうです。「本当に箸にも棒にもかからないのはさておき、良いんだか悪いんだかさっぱりわからないフィルムは取りあえず最後まで残しておくように」と。後で聞いた話だと、まさに僕のがその最右翼だったみたいですね。本当か嘘か知りませんけど審査会のとき、大島渚監督が「松本さん、これ本気で入れるつもり?」と激怒したと、あとで聞きました(笑)。しかし無事「松本俊夫推薦作品」として入選を果たすことができたのです。

スコアシート

『変形作品第2番』(84)

――『変形作品第2番』(84)では、壁、砂利、空などをカメラでコマ撮りしており、まるで時間とともに推移する絵画のように見えます。抽象映画と呼ばれるジャンルの作品ですね。

黒坂 少し制作に時間がかかってしまった作品ですが、この制作において「スコアシート」を書くという作業に目覚めました。撮影時に細かく変化させる絞りの数値までもビシビシにコマ単位で書きこんでいったんです。12センチ角のベニヤ板を台紙代わりにスチール写真を貼りこんだ原画素材を数百枚つくり、スコア通りに差し替えて撮影していました。当時はタップと呼ばれるアニメーター必需品の存在もまったく知りませんでした。これは、イメージフォーラム研究所の夏休み課題として作ったんですけれど、池田さんから「これは面白いから、ぴあフィルムフェスティバル(PFF)の一般公募部門に出してごらんよ。審査委員の松本俊夫さん、こういうの好きなんじゃないかな」と勧められ、それならと応募してみたのです。

――『変形作品第2番』はPFFで入選しますよね。その際に松本俊夫監督とはお会いしたんですか。

黒坂 PFFの予備審査は、応募者立会いで審査員講評を受けられるシステムになっていました。審査員は大久保賢一氏とほしのあきら氏で、まず2人の講評を受けます。当時は「イメージフォーラムフェスティバル」が始まる前で、全国規模のコンクールで自主映画や実験映画を出せるのはPFFしかありませんでした。

私が応募した年は、全国から760本のフィルムが集結して、過去最高の本数だったそうです。ジャンルも何もない、まるでヤミ鍋のように多彩な作品群が日本全国から集結していました。審査は約半年をかけて、それらを30本ぐらいに絞り、最終的に10本を選出したらしいです。その選考方法がユニークで、あえて合議制をとらず、10人の審査委員がそれぞれ「自分にとってのベストワン」を選出し、それを入選させるという形態でした。

予備審査の際に、松本俊夫監督からのお達しがあったそうです。「本当に箸にも棒にもかからないのはさておき、良いんだか悪いんだかさっぱりわからないフィルムは取りあえず最後まで残しておくように」と。後で聞いた話だと、まさに僕のがその最右翼だったみたいですね。本当か嘘か知りませんけど審査会のとき、大島渚監督が「松本さん、これ本気で入れるつもり?」と激怒したと、あとで聞きました(笑)。しかし無事「松本俊夫推薦作品」として入選を果たすことができたのです。

『変形作品第2番』

――その後、京都芸術短期大学に入り直し、松本俊夫監督に師事したんですね。

黒坂 PFFの授賞式で、松本俊夫監督が京都で教鞭をとる話を聞きました。京都芸術短期大学は、現在の京都造形芸術大学の前身です。日本の映画学科では「映像」を教える研究機関がなく、そろそろ作るべきだという風潮がありました。松本さんは九州芸術工科大学で教鞭をとっておられたのですが、京都芸術短期大学に呼ばれて「映像専攻コース」をつくったんです。おそらく、このコースが日本で最初の「映像」を専門とした教育・研究機関です。現在、伊藤高志さんや林海象さんが教えているコースの前身になります。

是非、松本監督に教えを乞いたいと思い「入学したい」とお願いしたんです。監督は戸惑って「別の作品も見たいので、まずは一度京都に来てほしい」という話になりました。

そこで『変形作品第1番』と、イメージフォーラム卒業制作の『ソナタ第1番』(85)、それに過去の絵画作品なども携えて京都に向かったのです。この時に松本監督から言われた言葉が実に辛辣で、今でも忘れられません。「今日みせてもらった全ての作品に通じることなんだけど、君の仕事には大きな欠点がある。エロスがないんだ。伊藤高志にはそれがある。君は彼から多くを学ぶ必要があるだろう」と言われました。

――「エロスがない」ですか。少し悩んでしまうような言葉ですね。

黒坂 松本先生(ここからは「先生」と呼ぶことにします)は「作家」という言葉にも強くこだわっておられました。「最近は、とりあえず8ミリで自主映画を1本撮った若者が、あくる日から『映像作家』と名乗ったりするけど、そういう軽々しいものではないんだよ」と、いつも聞かされました。なので、自分から『アニメーション作家』と名乗ることなど、とてもおこがましくて出来なかったのです。『緑子/MIDORI-KO』の完成披露試写を見て下さった先生に恐る恐る「これで『作家』になれたでしょうか?」と聞いてみたんです。先生は少し言い淀みつつ、「うん、大丈夫!」と。晴れて卒業証書をもらった気がしました。かなり長い留年期間でしたけどね(笑)。

『変形作品第3番〈ミックスジュース〉』(85)

――イメージフォーラム卒業後に作ったのが『変形作品第3番』(85)ですね。これまで風景や自作の絵画を撮影していました。が、今回は実写で人物を撮っています。いわゆる構造映画的な試みがなされ、伊藤高志監督の影響も窺えます。

黒坂 当時は現職の教師で、制作する時間をあまり取れませんでした。素材写真を日曜日に撮影し、平日の帰宅後に自宅でつくりこんでいました。冒頭のシーンは、当時の東小金井駅の南口で、駅前広場の真ん中に三脚を立てると360度見渡せるポジションが取れたんです。カメラを横に少しずつ回転させながらコマ撮りをしていきました。

イメージフォーラム時代に九州芸術工科大学の学生作品を見て、彼らに影響を受けていました。私なりの構造映画を撮影しようと思い、それに見合うロケーションを探していると、空き地の片隅で職人風のおじさんが斧を持って横倒しになった大木をにらんでいるんです。気になったので「失礼ですが、何をしているんですか。よければ撮らせてもらってもいいですか」と聞くと、「うん、いいよ。これから熊を彫ろうと思っていたから」と返事をもらいました。

伊藤高志さんの作品は、何の変哲もない景色が突如ググッと動き出していくところが特徴ですよね。まるで神の力によって映像が流れて出していくかのように。そこが自分とは違うなと思いました。僕の場合、何らかの動機づけがないと、どうも気持ちよく映像が動かないんですよ。これは、幼少から耳に馴染んでいた西洋音楽の展開方法から来ていると思います。父がクラシック愛好家でしたので。

『変形作品第2番』

――その後、京都芸術短期大学に入り直し、松本俊夫監督に師事したんですね。

黒坂 PFFの授賞式で、松本俊夫監督が京都で教鞭をとる話を聞きました。京都芸術短期大学は、現在の京都造形芸術大学の前身です。日本の映画学科では「映像」を教える研究機関がなく、そろそろ作るべきだという風潮がありました。松本さんは九州芸術工科大学で教鞭をとっておられたのですが、京都芸術短期大学に呼ばれて「映像専攻コース」をつくったんです。おそらく、このコースが日本で最初の「映像」を専門とした教育・研究機関です。現在、伊藤高志さんや林海象さんが教えているコースの前身になります。

是非、松本監督に教えを乞いたいと思い「入学したい」とお願いしたんです。監督は戸惑って「別の作品も見たいので、まずは一度京都に来てほしい」という話になりました。

そこで『変形作品第1番』と、イメージフォーラム卒業制作の『ソナタ第1番』(85)、それに過去の絵画作品なども携えて京都に向かったのです。この時に松本監督から言われた言葉が実に辛辣で、今でも忘れられません。「今日みせてもらった全ての作品に通じることなんだけど、君の仕事には大きな欠点がある。エロスがないんだ。伊藤高志にはそれがある。君は彼から多くを学ぶ必要があるだろう」と言われました。

――「エロスがない」ですか。少し悩んでしまうような言葉ですね。

黒坂 松本先生(ここからは「先生」と呼ぶことにします)は「作家」という言葉にも強くこだわっておられました。「最近は、とりあえず8ミリで自主映画を1本撮った若者が、あくる日から『映像作家』と名乗ったりするけど、そういう軽々しいものではないんだよ」と、いつも聞かされました。なので、自分から『アニメーション作家』と名乗ることなど、とてもおこがましくて出来なかったのです。『緑子/MIDORI-KO』の完成披露試写を見て下さった先生に恐る恐る「これで『作家』になれたでしょうか?」と聞いてみたんです。先生は少し言い淀みつつ、「うん、大丈夫!」と。晴れて卒業証書をもらった気がしました。かなり長い留年期間でしたけどね(笑)。

『変形作品第3番〈ミックスジュース〉』(85)

――イメージフォーラム卒業後に作ったのが『変形作品第3番』(85)ですね。これまで風景や自作の絵画を撮影していました。が、今回は実写で人物を撮っています。いわゆる構造映画的な試みがなされ、伊藤高志監督の影響も窺えます。

黒坂 当時は現職の教師で、制作する時間をあまり取れませんでした。素材写真を日曜日に撮影し、平日の帰宅後に自宅でつくりこんでいました。冒頭のシーンは、当時の東小金井駅の南口で、駅前広場の真ん中に三脚を立てると360度見渡せるポジションが取れたんです。カメラを横に少しずつ回転させながらコマ撮りをしていきました。

イメージフォーラム時代に九州芸術工科大学の学生作品を見て、彼らに影響を受けていました。私なりの構造映画を撮影しようと思い、それに見合うロケーションを探していると、空き地の片隅で職人風のおじさんが斧を持って横倒しになった大木をにらんでいるんです。気になったので「失礼ですが、何をしているんですか。よければ撮らせてもらってもいいですか」と聞くと、「うん、いいよ。これから熊を彫ろうと思っていたから」と返事をもらいました。

伊藤高志さんの作品は、何の変哲もない景色が突如ググッと動き出していくところが特徴ですよね。まるで神の力によって映像が流れて出していくかのように。そこが自分とは違うなと思いました。僕の場合、何らかの動機づけがないと、どうも気持ちよく映像が動かないんですよ。これは、幼少から耳に馴染んでいた西洋音楽の展開方法から来ていると思います。父がクラシック愛好家でしたので。

『変形作品第3番』

――おじさんが鉈を木へ振り下ろす瞬間をきっかけにして、リズムのあるサウンドトラックが付いています。その後、断裁された写真がコップの中のミックスジュースになってしまいますね。

黒坂 ラストに女の子がミックスジュースを飲む設定ですが、超越的な視点を持つ少女の存在をよく指摘されます。この映画の世界では、日常的な風景が残像効果で混ざりあい、本来の意味が解体されていきます。女の子は、この世界の神様なのです。後の『海の唄』(88)、『みみず物語』(89)、『春子の冒険』(91)、『箱の時代』(92)、また『緑子/MIDORI-KO』にも似たような構造がみられると思います。とてつもなく巨大なことが、最終的にごく日常的なありふれた卑小なものの中へと溶解していく世界観には一貫してこだわっています。

『変形作品第5番〈レンブラントの主題による変形解体と再構成〉』(85)

――『変形作品第5番』(85)では、17世紀オランダの画家レンブラント・ファン・レインの絵画を素材にして、映像によってそれを変形・解体・再構成していきます。

黒坂 この映画の主力といえる求心運動は、原作(原画)の特徴をなす対角線構図と密接に絡み合っています。父親の顔が真ん中にくる位置を基本構図にして、そこに向かって急速なズームイン、アウトを繰り返していく。これは言うまでもなく松本俊夫先生の『アートマン』(75)からの影響が大きいです。

レンブラントは光と影の画家と言われます。映画も光と影の世界ですよね。レンブラントの作品のなかで最も静かな動きの少ない絵を持ってきて、映画的なアクションを与えることで対極の効果を狙いました。実はこの作品、僕自身のなかで、どこかに引っかかっていた「絵画」を解体し、映像の中に溶解したという意味もこめられています。自身のトラウマから脱皮する為の儀式だったのかもしれません。

『変形作品第3番』

――おじさんが鉈を木へ振り下ろす瞬間をきっかけにして、リズムのあるサウンドトラックが付いています。その後、断裁された写真がコップの中のミックスジュースになってしまいますね。

黒坂 ラストに女の子がミックスジュースを飲む設定ですが、超越的な視点を持つ少女の存在をよく指摘されます。この映画の世界では、日常的な風景が残像効果で混ざりあい、本来の意味が解体されていきます。女の子は、この世界の神様なのです。後の『海の唄』(88)、『みみず物語』(89)、『春子の冒険』(91)、『箱の時代』(92)、また『緑子/MIDORI-KO』にも似たような構造がみられると思います。とてつもなく巨大なことが、最終的にごく日常的なありふれた卑小なものの中へと溶解していく世界観には一貫してこだわっています。

『変形作品第5番〈レンブラントの主題による変形解体と再構成〉』(85)

――『変形作品第5番』(85)では、17世紀オランダの画家レンブラント・ファン・レインの絵画を素材にして、映像によってそれを変形・解体・再構成していきます。

黒坂 この映画の主力といえる求心運動は、原作(原画)の特徴をなす対角線構図と密接に絡み合っています。父親の顔が真ん中にくる位置を基本構図にして、そこに向かって急速なズームイン、アウトを繰り返していく。これは言うまでもなく松本俊夫先生の『アートマン』(75)からの影響が大きいです。

レンブラントは光と影の画家と言われます。映画も光と影の世界ですよね。レンブラントの作品のなかで最も静かな動きの少ない絵を持ってきて、映画的なアクションを与えることで対極の効果を狙いました。実はこの作品、僕自身のなかで、どこかに引っかかっていた「絵画」を解体し、映像の中に溶解したという意味もこめられています。自身のトラウマから脱皮する為の儀式だったのかもしれません。

『変形作品第5番』

――実験映画で、絵画を素材にして動きを与えるという手法はあるのでしょうか。ファウンド・フッテージならぬ、ファウンド・ピクチャーになるんですか。

黒坂 既存の名画を映像化する手法は、ビデオアートだと同じく松本先生の『モナ・リザ』(73)があります。先生の著書「映像の発見」で、アラン・レネの『ゲルニカ』(50)について書かれたところを読み、まだ見ていないのに想像だけで興奮してました。

――「変形シリーズ」のサウンドトラックはご自身でやってらっしゃいますよね。当時はどういう機材で音をつくっていたんですか。

黒坂 ヤマハのおもちゃみたいなシンセサイザーを8ミリ映写機の録音端子に直結させ、フィルムを映写しながらサウンドトラックへダイレクトに磁気録音するのです。映し出される画像を見ながら即興で弾いてアフレコしていくわけです。とはいえ、練習してもなかなかうまくいきませんでした。納得のいく録音ができた頃には、フィルムに塗布された磁性体トラックが限界まですり減らされ、作品が完成したときには既に「虫の息」になっていることが多かったですね。音がひずんでいるのはそのせいです。

――ある意味では、フィルム時代の録音のいい味になっているんでしょうね。

黒坂 DVD化するとき、音をつくりなおすかどうか、いま考えているところです。特典で、音声だけもう一つの別のバージョンあってもいいと思っています。どうせ音を入れ替えるのなら、同じような音楽をハイクオリティーでやるより、いっそ似ても似つかない方がいいと思っています。

『海の唄』(88)

――さて、ここから16ミリフィルムによる映画群に入っていきます。まず『海の唄』では全体的に白と黒のコントラストがはっきりとした素材をつかっています。まるで版画のようです。舞台は能登半島の漁村だそうですが、どのように撮影をしていったのでしょうか。

黒坂 『海の唄』の制作(ロケハンと素材撮影)は、実は『変形作品第2番』をつくりこんでいた頃にまでさかのぼります。金沢から七尾線(今はない)に乗り換えて行く「甲」という駅の周辺が舞台です。実写で撮影したスチール写真を、いったんコピーにおこします。当時のコピー機の性能では自動的に中間調が飛んで白黒が強調されるハイ・コントラスト状態になったんです。そのとき、心臓を掴まれたような気持ちになりました。カラー写真では再現できなかった取材のときに見ていた風景「そのもの」が起ちあがってきたのです。カラー写真では、いかに余分なものが写っていたかと思いました。色彩情報がカットされたことで描きたかったイメージの本質が浮き彫りになったといえるでしょう。

『変形作品第5番』

――実験映画で、絵画を素材にして動きを与えるという手法はあるのでしょうか。ファウンド・フッテージならぬ、ファウンド・ピクチャーになるんですか。

黒坂 既存の名画を映像化する手法は、ビデオアートだと同じく松本先生の『モナ・リザ』(73)があります。先生の著書「映像の発見」で、アラン・レネの『ゲルニカ』(50)について書かれたところを読み、まだ見ていないのに想像だけで興奮してました。

――「変形シリーズ」のサウンドトラックはご自身でやってらっしゃいますよね。当時はどういう機材で音をつくっていたんですか。

黒坂 ヤマハのおもちゃみたいなシンセサイザーを8ミリ映写機の録音端子に直結させ、フィルムを映写しながらサウンドトラックへダイレクトに磁気録音するのです。映し出される画像を見ながら即興で弾いてアフレコしていくわけです。とはいえ、練習してもなかなかうまくいきませんでした。納得のいく録音ができた頃には、フィルムに塗布された磁性体トラックが限界まですり減らされ、作品が完成したときには既に「虫の息」になっていることが多かったですね。音がひずんでいるのはそのせいです。

――ある意味では、フィルム時代の録音のいい味になっているんでしょうね。

黒坂 DVD化するとき、音をつくりなおすかどうか、いま考えているところです。特典で、音声だけもう一つの別のバージョンあってもいいと思っています。どうせ音を入れ替えるのなら、同じような音楽をハイクオリティーでやるより、いっそ似ても似つかない方がいいと思っています。

『海の唄』(88)

――さて、ここから16ミリフィルムによる映画群に入っていきます。まず『海の唄』では全体的に白と黒のコントラストがはっきりとした素材をつかっています。まるで版画のようです。舞台は能登半島の漁村だそうですが、どのように撮影をしていったのでしょうか。

黒坂 『海の唄』の制作(ロケハンと素材撮影)は、実は『変形作品第2番』をつくりこんでいた頃にまでさかのぼります。金沢から七尾線(今はない)に乗り換えて行く「甲」という駅の周辺が舞台です。実写で撮影したスチール写真を、いったんコピーにおこします。当時のコピー機の性能では自動的に中間調が飛んで白黒が強調されるハイ・コントラスト状態になったんです。そのとき、心臓を掴まれたような気持ちになりました。カラー写真では再現できなかった取材のときに見ていた風景「そのもの」が起ちあがってきたのです。カラー写真では、いかに余分なものが写っていたかと思いました。色彩情報がカットされたことで描きたかったイメージの本質が浮き彫りになったといえるでしょう。

『海の唄』

――コピーの上から、ご自身でドローイングをしていくんですね。

黒坂 廃屋からふいに飛び出す魚や自縛霊みたいな少女などが登場するドローイングアニメです。それから、背景を墨汁で塗りつぶして夜景にしたり…夜間撮影が出来るような高感度のカメラを持っていなかったので(笑)。写真50%、描画50%で、実写とも絵ともつかない「いつかどこかで見たような風景」を目指しました。

この漁村では、使えなくなった漁船を燃やして炎を囲み、漁師が夜明けまで歌い、飲みあかす儀式が密教のように行われている…じつはこれも、取材旅行中に思いついた完全な作り話なんです。漁師と人生を共にしてきた漁船が天寿を全うし、焼かれていくなかで垣間見るつかの間の幻想、これを描くための口実としてでっち上げたんです(笑)。唐突ですが、同時期に始まった劇団四季「CATS」というミュージカルも少なからず影響しています。劇中で、歳とった猫が、海賊の船長として活躍していた若い頃を語る幻想シーンがあるんですけど、『海の唄』の核となる船が自分の人生を語るテーマは、これがヒントになりました。

とはいえ、まだ、ドラマ的な展開はありません。演出方法としては『変形作品第5番』でやった文法が殆どそのまま使われています。ようするに目覚めていなかったんでしょうね。テーマから考えても、いま『海の唄2』をつくったら、似ても似つかない全く別の映画になるでしょう。じつは密かにそういう野望も抱いているのですけれど…。

*後編を読む

映画『緑子/MIDORI-KO』予告編VOL.1

『緑子/MIDORI-KO』

監督・脚本・撮影・編集:黒坂圭太

プロデューサー:水由 章 ビジュアルエフェクツ・デジタルスーパーバイザー:昼間行雄

音楽:坂本弘道

声の出演:涼木さやか、ゆうき梨菜、チカパン、三島美和子、あまね飛鳥、木村ふみひで、河合博行、山本満太

HD/4:3/55分/2010年

公式ホームページ http://www.midori-ko.com/

今夏、渋谷アップリンクにてロードショー

『海の唄』

――コピーの上から、ご自身でドローイングをしていくんですね。

黒坂 廃屋からふいに飛び出す魚や自縛霊みたいな少女などが登場するドローイングアニメです。それから、背景を墨汁で塗りつぶして夜景にしたり…夜間撮影が出来るような高感度のカメラを持っていなかったので(笑)。写真50%、描画50%で、実写とも絵ともつかない「いつかどこかで見たような風景」を目指しました。

この漁村では、使えなくなった漁船を燃やして炎を囲み、漁師が夜明けまで歌い、飲みあかす儀式が密教のように行われている…じつはこれも、取材旅行中に思いついた完全な作り話なんです。漁師と人生を共にしてきた漁船が天寿を全うし、焼かれていくなかで垣間見るつかの間の幻想、これを描くための口実としてでっち上げたんです(笑)。唐突ですが、同時期に始まった劇団四季「CATS」というミュージカルも少なからず影響しています。劇中で、歳とった猫が、海賊の船長として活躍していた若い頃を語る幻想シーンがあるんですけど、『海の唄』の核となる船が自分の人生を語るテーマは、これがヒントになりました。

とはいえ、まだ、ドラマ的な展開はありません。演出方法としては『変形作品第5番』でやった文法が殆どそのまま使われています。ようするに目覚めていなかったんでしょうね。テーマから考えても、いま『海の唄2』をつくったら、似ても似つかない全く別の映画になるでしょう。じつは密かにそういう野望も抱いているのですけれど…。

*後編を読む

映画『緑子/MIDORI-KO』予告編VOL.1

『緑子/MIDORI-KO』

監督・脚本・撮影・編集:黒坂圭太

プロデューサー:水由 章 ビジュアルエフェクツ・デジタルスーパーバイザー:昼間行雄

音楽:坂本弘道

声の出演:涼木さやか、ゆうき梨菜、チカパン、三島美和子、あまね飛鳥、木村ふみひで、河合博行、山本満太

HD/4:3/55分/2010年

公式ホームページ http://www.midori-ko.com/

今夏、渋谷アップリンクにてロードショー