普段は映画の作り手にお話を伺うことの多い本サイトのインタビューコーナーですが、今回のお会いしてきたのは「B級ノワール論」の著者、吉田広明さんです。

「B級ノワール論」は昨年10月に発行された長編評論で、ジョセフ・H・ルイス、アンソニー・マン、リチャード・フライシャーという、世間一般に広く名前が浸透しているわけではない3人の監督を扱いながら、二段組438頁におよぶ大著となっています。活字文化の衰退が言われて久しい現在において、このように反時代的な著書を発表する狙いはどこにあったのでしょうか。吉田さんが映画批評を書き始めたきっかけから、同書が出版される経緯に至るまで詳しくお話を伺ってきました。

(取材:平澤竹識・千浦僚 構成:平澤竹識)

■画面だけを見て、ある種のフィクションを語ってみせたというのは衝撃的でした

――映画を意識的に見るようになったきっかけから教えていただけますか。

ぼくは出身が福島近郊で、映画館のある福島市内までバスで40分ぐらいかかるような田舎の生まれです。だから最初は、テレビで映画を見るほうが多かった。映画館に行くようになった中学生の頃はやっぱり角川映画とか市川崑の金田一耕助シリーズとか、その辺りの作品から見るようになりました。

――ごく普通に、娯楽としての映画体験がスタートだったと。

芸術的な映画もNHKなんかで放送されて、ちょこちょこ見てはいたんでしょうけど、基本的には娯楽として映画を見ていた感じです。福島市内の映画館が週末のイブニングショーみたいな形でヒッチコックの『海外特派員』(40)とかオーソン・ウェルズの『上海から来た女』(47)とか、その辺の作品をやってくれてたんですよ。で、後から聞いたら、どうもそれは配給会社にいた水野晴郎さんが入れていたものらしくて、「金曜ロードショー」とかTVもそうですが、実はけっこう水野さんのお世話にはなってるという(笑)。後で知るわけですが、加藤泰を最初に顕揚したのは水野さんだったということですし。

――水野さんの晩年は『シベリア超特急』シリーズ(96~05)のイメージが強すぎて、そういう功績が忘れられている感じはありますよね。で、そこからさらに深く映画に惹かれていくきっかけのようなものはあったんでしょうか。

高校2年生ぐらいのときに鈴木清順の『ツィゴイネルワイゼン』(80)を見たんです。あの作品が日本アカデミー賞の最優秀作品賞を獲りまして、おかげで福島にも回ってきたんですよ。そのときに全然違うものを見たという感じがしたんです。物語を語る種類の映画とはまったく違っていて、画面の作りも音響の使い方も異様だし、全然話が繋がっていないにもかかわらず、骨とか乾いた音とか、何か物語とは違った次元で、映画に一貫したリズムが作られている。映画の本質と言うと大げさですけど、なにか映画にしか表現できないことがあるんだなという感じを初めて受けたんですね。たぶんヒッチコック的な映画だけ、娯楽的な映画だけを見ていたのでは気付かないようなことが、『ツィゴイネルワイゼン』のような作品を見たときに初めて気が付いたんだと思います。当然ヒッチコックの映画にしてもただの娯楽作ではなくて、どこか映画の限界に迫るようなものを撮っていたことに後から気付くわけですが、それも清順のような映画を介して初めて分かることだったような気がします。だから、その両方のバランスというか拮抗というか、そういうところから映画を本当に見るようになっていったんでしょうね。

――『ツィゴイネルワイゼン』を見た後、急に映画との接し方が変わったというわけではなかったんですか。

レンタルビデオ屋もぼくが大学に入って2~3年してからようやく普及し始めたという感じだったので、福島にいた当時は鈴木清順という監督がすごいと思っても他の作品を見る術がないんです。東京に来れば名画座でやっていたりもするんでしょうけど、全然見る手立てがなくてやきもきしていました。

83年に大学入学を機に上京した頃、小津安二郎のレトロスペクティヴをフィルムセンターでやっていましたが、それには全然行ってません。小津はNHKとかで見ていましたが、まったく紋切り型の見方しかしていなくて、そっちに興味が向かなかったですね。蓮實さんの小津論を読み、名画座で見ていってようやくその凄さが分かってきた。鈴木清順のような見るからに変な映画でなくても、いかにもクラシックな映画にも、ラディカルなものがあるんだとそれで初めて気がついた感じです。

当時印象に残っているのは文芸座の溝口健二特集、三百人劇場でやっていた大島渚の特集です。ただ意識的に映画を見始めたのが遅かったので、まだその当時はミーハー的に見ていただけでしたね。87年に映画誌「リュミエール」の特集に合わせてやったアテネ・フランセで50年代作家特集も見ましたが、まだまだ名前だけで見てました。そのときにマンの『雷鳴の湾』(53)なども見ましたが、そんなに印象深かった記憶はないですね。と言ってもあの時の上映ではやはり各作家の紛れもない代表作をやったわけではなかったので、それは後から思えばしょうがないんですが。

――映画批評を読むことは当時からされていたわけですか。

山田宏一さんの「映画的なあまりに映画的な美女と犯罪」とかは高校の頃だかミステリ・マガジン連載時からちょこちょこ読んでいて、まとめてちゃんと読んだのは文庫本になってからですが、この本の時点ではフィルム・ノワールという言い方はされてなかったかと思いますけれども、ノワールへの好みはこのあたりに発しているような気が自分ではしています。また大学に入ってようやく蓮實重彦さんや金井美恵子さん、山根貞男さん、上野昂志さんが書かれたものとかを読み始めました。その頃、四方田犬彦さんや松浦寿輝さんら、蓮實さんの門下の方も盛んに書き始められた時期だったと思います。その点、当時は映画批評に熱気がありましたね。

――蓮實さんの文章から受けたインパクトというのはどんなものだったんでしょうか。

それまでの映画批評は、監督なり脚本家なりの人生を踏まえて書かれているというか、作り手の人生とか、その時代に還元していくような形で書かれていて、そういうものも読んではいたわけですけど、それじゃあつまらないと思っていました。蓮實さんの場合は、そういうこととは無関係に画面だけを見て、例えば小津安二郎なら〈着替える〉とか〈食べる〉とか、そういう所作を画面のなかに見い出して、そこに連関があるという形で言葉を紡いでいく。画面だけを見て、そういうある種のフィクションを語ってみせたというのはかなり衝撃的でしたね。

当時はビデオもなかったので、かなり記憶力が良くないとああいうものは書けないなぁと思うわけですよ。小津作品のなかでものを食べるところなんて、あんまり見ていないし、見えてなかったんですね。それが自分に映画で批評は書けないだろうという思いとも繋がっていた。見ても画面はすぐに忘れるし、しばらくしたら話自体も忘れたりするし、そのうち見たこと自体忘れてるみたいな、そういう人間なので、当時は自分にそんなものが書けるはずがないと思っていたんです。

――その後、この本を出すに至るまでの流れはどういう感じだったんですか。

大学院まで文学の勉強をしていたんですけど、その後、大学に残ることができなくて、適当に仕事をしながら映画業界とはなんの関係もなくきていました。それで35ぐらいのときに、遠山純生さんから翻訳の仕事の依頼がありまして、それが映画関係の本だったんですね。そこで初めてものを書く仕事、映画について書く仕事との接点が出来たんです。

――遠山さんとは、それ以前に映画以外の仕事でお付き合いがあったんですか。

本当に偶然というか、単なる人の繋がりだけで回ってきた仕事なんです。遠山さんとも面識のない状態で、期限内にできる人間がたまたまぼくしかいなかった。そこから他の翻訳の仕事をいただいたり、ちょっと書いてくれないか、という形でだんだん映画に関する文章を書くようになっていったんですね。

■この本が彼らの映画を見たときの驚きから始まっているのはたしかです

――その後、リチャード・フライシャーに関する小冊子を自分で作られて、それが「B級ノワール論」の出版に繋がっているそうですね。

エスクァイア・マガジンのサイトで新作映画のレビューを書いたり、e/mブックスなどでペキンパーとかユスターシュとかジャームッシュとか、そういう人たちについて書いたりするようにはなっていたんですけど、やっぱりちゃんとした作家論を書きたいと思ったんです。

それにはビデオやDVDが普及し始めてきた状況の変化も影響してました。作品自体を見直すことができるようになってきたので、これだったら記憶力に自信がなくても書けるかなと思うようになった。ただ、そこで書こうと思っても、今度は発表するメディアがなくなっていました。雑誌にもかちっとした文章を載せてもらえる場所がなくなってましたし。それで、しょうがない、自分で出してしまえと(笑)。分量は400字詰め原稿用紙で100枚前後だったと思います。ただ、それがなにか別の仕事に繋がると思っていたわけではなくて、本当にただ書きたいと思って書いただけなんですが。

――フライシャーについて書こうと思われたのは、亡くなったタイミング(06年3月24日没)だったからですか。

亡くなる前から書いてはいて、ほぼ書き終えた頃に亡くなった。なぜとりわけフライシャーだったのか、というのは自分でもよく分からないと言えば分からない。ただやっぱりフライシャーの作品を見ていて、映画の限界に触れている人だという印象が大きかったんですかね。

――それは、『ツィゴイネルワイゼン』が転換点になったという、吉田さんの映画体験とも繋がってるんでしょうか。

そうですね、うまく出来てるだけの映画を作る人じゃなくて、すごくクリティカルなところ、ギリギリのところにいる人ですよね。この本にも書いたとおり、フライシャーもB級映画の作家としては最後の人だし、時代の境目にいた人なんです。鈴木清順も日活というプログラムピクチャーを撮る場所にいたにもかかわらず、その後、「現代映画」としか言いようがないものを撮っている人なので、やっぱり〈境目の人〉なんですよね。そういう人に惹かれるのかなぁとは思います。

――フライシャーの本は自費で作って、知人の方などに配られたそうですね。

数十部程度だったと思いますけど、とりわけ良い反応があったというわけではないんです。ただ、それが上島春彦さんから作品社の編集者の青木誠也さんの手に渡って。映画芸術の書評でも上島さんが書かれてましたけど、当時は黒沢清さんとか、いろんな人に寄稿してもらってフライシャーの本を出すという案もあったみたいです。それでも青木さんが「この人にもうちょっと作家論を書かせたい」ということで、ぼくのところに話が来たという。

――フライシャーの作家論から〈B級ノワール〉という体裁が決まるまでにはどんな紆余曲折があったんですか。

最初に上島さんと青木さんの間でやり取りがされていて、ぼくのところへ持ち込まれたときは、作家論集でどうかという話になっていたんです。フライシャーとかアンソニー・マンとかロージーとかアルドリッチとかドン・シーゲルとか、その辺の人たちを集めて作家論集でどうかみたいな話でした。そのなかで、ぼくはフライシャーとアンソニー・マンなら書きたいし、書けるだろうという見込みがあったんですが、その時点で〈B級ノワール〉という枠組はまだ決まっていなかった。で、当然そのふたりだし〈ノワール〉という柱はひとつありうるだろうなと思って、〈ノワール作家論集〉ということになるのかなぁという感じで作業が始まりました。その後、実際に書いていく過程で〈B級ノワール〉という枠組みが後付けされて、分量的にあとひとりぐらいだろうということになった。じゃあ、他に誰がいるのかなと言ったときにウルマーの名前も挙がってはいたんですけど、作品自体を見たときにウルマーよりはルイスのほうが確実にすごかったんです。

ルイス、マン、フライシャーという順番もその時点で決まってはいなくて、こう並べれば時代の移り変わりまで書き込めるなぁと思ったのも後からでした。だから、かなりデタラメなやり方だったわりには結果的にカッチリいってしまったというところはありますね。

――この人について書きたいと思える作家を探すうちにテーマが決まっていったと。

この本が彼らの映画を見たときの驚きから始まっているのはたしかです。やっぱり最初にお話をいただいたときの作家論という枠組だけだと、ぼくとしても物足りないというか、それだけで本は出せないんじゃないかなと感じていたので、そこでなにか別のテーマが必要だろうなと思って考え付いたのが〈B級ノワール〉でした。

――〈B級ノワール〉という概念は実体をつかみづらいものですね。B級の定義、歴史的由来を書き起こしてエポックだったのは「ハリウッド映画史講義 翳りの歴史のために」(蓮實重彦 筑摩書房/93)でしたが、あの本の赤狩りに関する部分の継承と発展的研究が上島春彦さんによる「レッドパージ・ハリウッド」(作品社/06)で、B級映画に関する部分の同様のものがこの「B級ノワール論」のようですが。

そうですね。「ハリウッド映画史講義」の第一章のリメイクが「レッドパージ・ハリウッド」で、第二章のリメイクが「B級ノワール論」なのかなと自分的には思っていました。

■同時性や即時性に重きが置かれすぎている状況はマズいんじゃないか

――これだけのボリュームにしようというのは当初から考えていたことなんですか。

それは戦略的にありました。映画についてきっちり語る場というのがほとんどなくなっている状況があったので、そういう場を確保したかった。ネット空間における、批評と言うより印象の記述が大半を占めている状況に対する疑問もありました。今こういう形で、きちんと調べたもの、また調べただけでなく、そこから何らかのフィクションを仮構することで、これまで見えなかったものを見えるようにするような、カッチリした枠組みのあるもので、なおかついかにも「本」という感じのものを出しておかないと、映画言説がそっちに引きずられて、非常に薄いものになっちゃうような危惧があったのはたしかですね。

ただ、この本が出せたのも「レッドパージ・ハリウッド」があったおかげなんですよ。あの本が先鞭をつけてくれたので、ぼくもその流れに乗っかることができた。あれがなければ、この本の話も当然なかったと思います。「レッドパージ・ハリウッド」は四刷までいってるわけですから、中身がしっかりしていれば、これだけのボリュームがあるものを出しても売れるんだというのは上島さんが示したことなんですよね。そしてまたこういう時勢に抗して、映画に関して分厚い本を出そうという青木さんの意志、これがなければ成立しなかったことです。

――ちなみに、こういう本は初版で何部ぐらいなんですか。

初版で千四百部、二刷で三百五十部だと聞きました。

――「B級ノワール論」や「レッドパージ・ハリウッド」のように硬派な本がもっと売れてほしいなと思ってしまいます。

活字文化自体がどんどん衰退してますからね。ネットは即時性という点では、情報として助かる面もあります。でも、一歩踏みとどまって考えてから書くとか、そういうワンクッションが必要なんじゃないか、同時性や即時性に重きが置かれすぎている状況はマズいんじゃないかという気がします。

――作家ごとの章立てがあり、それぞれに伝記的な章と作品論的な章のふたつに分ける構成を取ったのはどうしてですか。

最初はそれを一緒にやろうと思っていたんです。でも、年代順に書いていくなかに作家論を組み込んでいくというのは非常に書きづらかった。今回、取り上げたフライシャーにしてもアンソニー・マンにしても、B級ノワールを撮っていたことも知られていないぐらい、その履歴はあまり知られてないわけですよね。なので、各作家の履歴というか評伝部分はちゃんと書いておきたいという思いがまずありました。

もうひとつは、先ほどの蓮實さんの話じゃないですけど、評伝部分を切り離したほうが作家の人生とは関係ないところで作品を論じられるので、作家自身が意識していないかもしれないような細部を大きく取り上げてフィクションを作ることができる、そういうおもしろさがあるんです。

――ただ、評伝部分にも作品についての言及がありますよね。なので、評伝の章では作家の人物像と作品を関連付けて語るというひとつの批評のあり方を示しながら、もうひとつの章では画面だけを見て作家性を読み解いていく形の批評を実践しているような印象を持ちました。

両面的なところはありますね。さっきも言ったように、作品を作家の人生や、その当時の社会に還元するのはつまらない、と思って、見る者なりのフィクションを作ることが批評だ、と思う一方で、やはりいろいろ調べてゆくと、作品はやはり歴史的な拘束を免れないし、その条件の中で作られていることを無視はできないなと思うようになってきた。〈B級ノワール〉という概念自体もそうですし、こういう映画が撮られた歴史的な状況や条件はどうしても書かないといけないと。しかし一方で、そういう歴史的な拘束を無視して、作品だけを見てこれだけのことが書けるんだということと、両方がやりたかったんだと思います。だから、矛盾してると言えば矛盾してるんですよね。たぶん、あらゆる作品は歴史的な拘束のうえで作られるけれど、すぐれた作品は、そうしたローカルな条件を超えることができる、ということなんだと思いますが。

――画面について語ると言っても、吉田さんの場合は画面の構成や効率ということを物語や主題と密接に結びついた現象として捉えてますよね。物語と画面の間に立ち上がってくるものが映画なんだと考えられているように感じて、そこに共感しました。

「この画面がすごい」というのは、画面そのもの、照明とかフレーミングとか、要するにイメージそのものがすごいということだけではなくて、「こういう流れでこういう画面が来ているからすごい」ということだと思うんです。流れと言うのは、作品の流れなり、作家の主題の一連のあり方なりですが、それに即して書くべきなんじゃないか、それを踏まえて「この作家のこの映画のこの画面がすごいんだ」ということを書かなくちゃいけないんじゃないかと思っていました。

むろん批評も芸のうちではあるので、こんな映画とこんな映画を繋いでみせたとか、この画面とこの画面が繋がっていることを書いてみせたとか、人の意表を突くような、そういうのはたしかに芸としてあるとは思うんですね。それをぼくはフィクションと言ってきたわけですが。しかし、そこでこんなことが書ける自分てすごくないですか? という自分の芸を顕示するようなことはやりたくなかった。書いてる自分じゃなくて、映画のほうがすごいとぼくは思うので。その結果、この本にあるような文章になっていったんだと思います。

――評伝部分については、ルイス、マン、フライシャー、それからルイスとマンのキャリアに大きく関わっているキャメラマンのジョン・オルトンの撮影技術書(その序文がオルトン伝になっている)が英語の原書としてあるわけですが、将来それらが日本で全訳されて出版される可能性は少ないと思われますので、このように「B級ノワール論」のなかで、複数の資料に当たったうえの要約されたものとして彼らの経歴が描かれていることはとてもありがたかったです。

フライシャーの書いた父親マックスについての本は作品社から翻訳が出る予定です。フライシャー・プロの初期作品のタイトルと同じ、「インク壺のなかから」というタイトルで、制作者だった父親の一生について書いています。リチャードのほうの自伝は、柳下毅一郎さんがなにかの雑誌に訳を発表してましたけど、途絶しているようで。ただ、それは多少裏話みたいなものはありますけど、自分の作品をどう思っているのかとか、肝心なことは話していない。赤狩り時代をどうやり過ごしたのかも知りたかったのですが、大したことは書いていない。けっこうのらりくらりとした感じでよく分からない人ではありますね。

――フライシャーは自作『絞殺魔』(68)のドキュメンタリー『ヒストリー・スルー・ザ・レンズ 絞殺魔』(01)にも登場して、トニー・カーチスの演技トレーニングにビデオを使ったとか、ラストの白い部屋は壁を発光させて影のないようにしたとか、技術の話はしますけど、たしかに考えていることは謎の人です。

また、知ってるつもりになってしまっていたアンソニー・マンについて、その演出の一貫と変化、発展を、ノワール期、西部劇期と区分して記述してくれたのはスッキリしましたし、まだまだノワール期を知らない、見たい、と思わせられました。

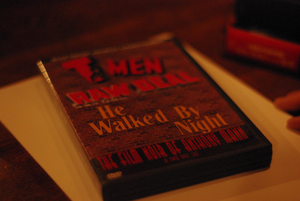

大まかですが彼のキャリアはそう分けられるでしょう。ただ、その区分自体はぼくの創意ではありません。日本でノワール期のマンの作品はあまり見られないのですが、海外物のDVDをいろいろ買って見るようになった始めがマンでした。『Tメン』(47)『ひどい仕打ち』(48)『夜歩く男』(48)この辺は自分としては発見でした。西部劇ものは見ていたし、すごいと思っていたけれども、これらの作品を知ってからですね、何か書きたいと思ったのは。

――『夜歩く男』を部分的にマンが監督していたというのは驚きでしたが、ある意味納得でした(クレジット上では監督アルフレッド・ワーカー)。『ひどい仕打ち』のモノローグと斬新なアングル、映像もすごいですね。

『ひどい仕打ち』のラスト近くの、女性の顔が時計に映りこんでいるように見える画面とか、本当にすごいと思います。これを見なければマンについて考えたり、書こうとは思わなかったかもしれない。ビデオで流通していてよく見られているジェームズ・スチュアート主演の西部劇も素晴らしいんだけれども、アンソニー・マンという作家がこのフィルム・ノワール期を経てああいう作品群を作ったと知ると、また違って見えてくるということもありました。

――吉田さんは本書において「受難」と「情念」のダブルミーニングである「パッション」という語でマンの作家論を書き起こしていますが、その語で形容される西部劇作品群のキャラクターの起源が、ノワール期の作品群にあるという辺り、興奮しつつ読みました。

もうひとりの重要人物、ジョゼフ・ルイスですが、彼についての情報は日本国内では決定的に不足している印象だったので、本書におけるルイスの伝記部分は新鮮で、うれしかったです。

ジョゼフ・ルイスは再発見、再評価された70年代にかなり関連書が出ていて、いくつか入手して読んでみたんですけど、「全体像、インタビュー、そしてフィルモグラフィー」というものとピーター・ボグダノヴィッチによる「WHO THE DEVIL MADE IT」を参考にしました。

〈B級〉〈ノワール〉ということならエドガー・ウルマーもあってしかるべきなんでしょうけど、この人はこの人でまたちょっとよく分からない人なので。

――さっきも名前が挙がった柳下毅一郎さんが著書「興行師たちの映画史 エクスプロイテーションフィルム全史」(青土社/03)のなかでウルマーを紹介していますが、まだまだ日本では関連書も作品ソフトも少ないのが残念ですね。

そうですね。まぁ、結果ウルマーは外れてしまって、この人選、この構成になったわけですが。

■今の映画が作られている歴史的な条件を相対化して見る

――先ほど蓮實さんや山田宏一さんのお名前も出たんですけど、吉田さんが書かれている文章はおふたりとは異質のものですよね。もちろん影響は受けているのかと思いますが、どうやって吉田さんの文体は作られてきたんでしょうか。

蓮實さんや山田さんのような文章は書けないし、ぼくのようなものがそういうものを書こうとしたら間違いだという気持ちがあるんですよね。あとはものを書く作法としてちゃんと調べて書くとか、作品を見られる限り見て書くとか、その辺の厳密さを踏まえて書かなきゃいけないとは思っています。それに加えて、自分を出さないで客観的に書くということをしていくなかで、今のような文体になったのかもしれません。

――最近の映画についての研究本の文体や、あらかじめ広い読者層を拒むかのような言葉使いには抵抗を感じます。遠山純生さん、上島春彦さんの著作、そして吉田さんの「B級ノワール論」には、資料的価値と切り口のおもしろさ、そして開かれた語りがあります。

もともとぼくは遠山さんに依頼されて書くようになって、遠山さん自身、映画の経験量はぼくなどとても追いつかないぐらいですし、文章も書かれる方ですが、やはり編集者として優れているんでしょう、目配りがいいわけですね。たくさん映画を見る、資料をできうる限り探す、まずそこをきっちりやると。そのうえで対象に対して最適なアプローチを選択する、これはある程度経験量と勘によるんでしょうが、その辺のバランスがいい方だと思います。上島さんとの共著ですが、e/mブックスの「60年代アメリカ映画」なんかそういう面がよく出ているいい本だと思います。

そういう方法を意識的に学んだ、というわけではないんですが、やはり調べるものはきっちり調べねばいかんな、と。そうすると調べるうちに、分かってきた事実で映画の見方が変わってしまったりすることになる。そういう具合に、あらかじめ落としどころが分かりきってるような研究者的な書き方でなく、調べていく、見ていくうちに何かが分かっていく、その過程を書く作業に繰りこんでいく、という方法論を教えられたところがありますね。ただぼく自身は、その過程そのもの、足場は外してしまって、出来た構築物だけ見せる感じで、ライブ感のある文章ではないですが。先ほど挙げた批評家のなかでは、とりわけ上野昂志さんがそういう、見る現場、書く現場でものを発見してゆくというタイプの書き手であるように思いますが、調べながら、書きながら考えてゆくという点では上野さんの影響も大きいかもしれません。

――この本で言及されている映画は日本未公開作がほとんどで、容易に見られるものではないですよね。かつてビデオやDVDが普及する前は、見られない作品について語られた言葉がファンの想像力を刺激していた時代があったかと思うんですが、今はどうしても現在進行形の作品ばかりに言説が集中してしまうきらいがあると思います。その辺のことについてはどう考えていたんですか。

前提として、見られなかったはずのものが見られるようになってきたから書き始めたところがありました。DVDがかなりの数出てきたし、違法行為ではありますけど、海賊版も出回っている。そういう状況が出てきたので書いたつもりでいるんです。今や作品そのものが見られるようになってきたのだから、こういう本は要らない、ということを言っているのも見ましたが、僕はまったく逆の考えで、作品が見られるようになってきたのだから、同じ作家についても、いろんな人間が多様な作家論を書くべきだし、これまで限定的な作品のみを見て書かれていた作家論が更新されていくべきだと思っています。そのような言い方をする人は本に情報しか求めていないんでしょう。だったらネットさえあればいい。ただ、普通の人にとって海外版にまで手を出すのは敷居が高いのはたしかだと思うので、こういう本をきっかけに見たいと思う人が出てきて、日本語版を出してほしいという声が挙がってきたり、ケーブルテレビや衛星放送で流してほしいという声が挙がってきたらいいなぁという思いはありますね。

あと、これは誤解されがちなんですけど、B級映画について書いているからといって、B級映画そのものが好きというわけではないんですよ。B級のなかでも輝いている作品があるんだから、それを見い出したいという思いで書いているだけで、そういう作品を見たときの驚きを記述したいということなんです。

――あまり見られていない作品を描写するというのに、歯がゆさや遠慮はありましたか。

あまりぼくはそういう遠慮がないんです。特にジャンルの性質上、犯罪映画だったりすると謎があったりするわけで、ネタばれはいかんだろうと言う人もいるでしょうけど、この場面のこの描写をする限り、ストーリーの流れを書いておかなくてはいけないというところではやりました。無論ネタばれしてしまっても、それで面白さが失われる作品ではまったくないと信じているから書いたということもあります。ネタばれするとその映画の面白さがまったく失われるような場合だったらしないでしょうし、そもそもそういう作品について書きたい気にはならないでしょうし。ただ、これはたぶんあまり誰も見ていない映画だから、ストーリーを細かに記述するのは仕方ないとは言いながらも、場面を描写するときでも、どこか分析的だったり説明的だったりしすぎたのかなと反省はしていますが。

――映画芸術の最新号で「ジャンルから見る私の映画史」という企画が始まったんですが、「B級ノワール論」もジャンル映画やスタジオシステムが残っていた時代について書かれたものですよね。今、昔のようにスタジオシステムの再興を期待することはできないわけですが、ジャンル映画が廃れてきている現状についてどう思われますか。本書の結論部も「イメージのアナクロニズムのために」と題されていて、映画とその受容が本質的に持っている時間錯誤を積極的なものとして肯定しよう、と書かれていますが。

B級映画は歴史的な状況のなかで作られた作品群で、その条件がなくなってしまった状況下においてなぜB級映画を見直さなきゃいけないのかと聞かれると、それに答えるのは難しいところもあります。そんなものは今の映画と関係ないんだから見なくてもいいという立場も当然あると思うんです。それでも見たほうがいいと思うのはなぜかと言うと、スタジオシステムのなかで撮られた映画は効率ということを考えてひとつの画面のなかにいろんな意味を込めていった、その卓越性というのはあるわけですね。そういうものはやっぱり素晴らしいものなんだから、見ておいたほうがいいだろうとは思います。

それから、昔の映画を見る行為のなかに、今の映画が作られている歴史的な条件を相対化して見るという意味もあると思うんです。今の映画の条件も歴史的に構築されているものなので、それは変動していく可能性もある。だから、今の映画が作られている条件は、その中にいる者にとっては絶対的なものに見えても、必ずしもそれは動かしがたいものではなく、常に揺れ動いている。昔の映画に関して、こういう条件下で、その条件を利用してこういう映画が出来た、あるいはその条件に抗してこういう映画が出来た、という形で、条件そのものは絶対ではないという風に、現在の条件へのオルタナティブを提示するという意味はあるんじゃないでしょうか。現在というのは現在だけで出来ているわけではなく、過去からの流れもそこにはあるし、未来に発現してくるものが胚胎されていたりもする。そういう多層性に向けて現在を開いていったほうがいいんじゃないかなという思いはありますよね。

――たしかに予算も時間もないなかで、いかに効率的におもしろい映画を作るかというB級映画の方法論は、日本で低予算映画や自主映画を作っている人たちが応用することも可能なはずですよね。今日はありがとうございました。

以下に、『B級ノワール論』の初版の誤りについて、この場を借りて訂正させて頂きます。人名については二刷では訂正しましたが、まだ残っているかもしれません。ここでは事実関係の誤りのみ訂正、補遺します。(吉田)

P.112 上段 ウォレスがコンテの居場所をサーチライトで照らして警察に知らせることによって、コンテを死に追いやる。→コンテを逮捕せしめる。

P.120 上段 マンの育ちについての補遺~アメリカのクライテリオンから発売された『復讐の荒野 The Furies』の付録映像に含まれるマンの娘のインタビューによると、マンの両親はマックス・シュタイナーの神智学の信奉者だったらしく、マンはサン・ディエゴのポート・ロマ地区にあった、子供だけを集めたコミューンに入れられていたようだ。この四月に発売予定(五月時点で未発売)の、ウィリアム・ダービーによるアンソニー・マンの伝記の記述が待たれる。

P.222 下段 ヒッチコックの『疑惑』→ヒッチコックの『断崖』

P.316 『サン・フランシスコのファルコン』~一応ここではヴィデオ題に従っておいたが、Falconの読みとしてファルコンは誤りで、フォーコンが正しい。

P.318 『拳銃魔』の項~「日本未公開」を削除

P.324 『夜歩く男』の項~「日本未公開」を削除

P.354 『まわり道』の項~製作期間六日間というのはボグダノビッチのインタビューから記述したものだが、これは誤り。ウルマーについてのドキュメンタリー『Edgar G. Ulmer : The man off-screen』で、ウルマーの娘が、当時の撮影記録を指し示しつつ、撮影に14日、全体で18日かかっていることを明らかにしている。

また、各所において「ノワール的な」という意味で「ノワーリッシュ」という形容詞を使用しており、これについて気になる旨指摘がありましたが、これは著者による造語ではなく、ネット辞書には掲載されているという程度ではあるものの、一応確かに存在する単語です。

書籍サイト http://www.tssplaza.co.jp/sakuhinsha/book/geijyutsu-etc/tanpin/22117.htm

※こちらからの購入も可能です