わたしたちのまわりに落ちる弾丸の数はだんだんふえてきたが、ノーチラス号にはまだ一発もあたっていない。

ネモ艦長がすがたをあらわした。青ざめた顔をしている。

「わたしがなにものか知っているのか、のろわれた国の船よ!」艦長はさけんだ。

『あがた森魚ややデラックス』を見ている間、映画を受け止める僕の内面は、(面白いなあ!)という興奮と、(ちょっと退屈かなあ)という煮え切らなさと、ほとんど等分に分かれていた。満足と不満が、展開や構成の緩急によって交互に現れるのではなく、ほぼ一緒に生起する。

合わせ鏡のようなこの現象は、どんな視点で映画を見るか、自分なりに軸があることでもたらされるらしい。実のところは僕、あがた森魚のミーハーなファンなので、あがたさんのドキュメンタリーを見られるだけでかなり満足。しかし、本作は作り手の主張なり企みなりがちょっと見えにくい出来になっている。〈1本入魂〉ぐらいのつもりで目を凝らすと、やや肩すかし。

映画に作り手の熱の痕跡を嗅ぎ取ることを、僕は大事な評価の基準と考えている。その軸に固執した場合ならば、『あがた森魚ややデラックス』は(古い表現だが)パンチが弱い、惜しい出来ということになる。で、問題は、その軸にこだわるべきかどうかだ。

見てもらえれば分かるが、本作の内容自体は退屈する間もない。いろんなことが起きる。

ざっくり言うと、日本のロック/フォークのパイオニアの1人で、多面的に活動してきた超ベテランが、還暦を迎えるのを期にキャンピングカーに乗っての全国縦断ツアーを敢行した。ツアーに密着した女性映画監督、竹藤佳世がその記録を構成した作品である。音楽映画であり、アーティストの風貌描写集であり、旅についての映画でもある。

ツアーといっても会場は時には地方の画廊だったり喫茶店だったり、お寺の本堂も利用したりと神出鬼没。これで上がりは出るのかと心配になるほど、草の根レベル。それにあがた森魚というシンガーは、いっそ律儀に思われるぐらい、あの曲この曲、場所によって歌い方がまるで変わる。一期一会の思いが強すぎて、すぐに数えられるほど少ないお客を相手に全身で高ぶる。キャンピングカーの旅を大好きなノーチラス号の航海にダブらせ、いい歳をしてはしゃぐ。スタッフに何かをたしなめられ、いい歳をして逆ギレする。見ているこちらまでハラハラする、スポンティニアスなシーンの連続だ。

特に感じ入ったのは、あがたが何かを思いつき、キャンピングカーを急に停めさせて外へ走り出す場面。突発的行動なので、カメラを持った監督がすぐに車中から追いかけられない。その時、運転していたスタッフの、やれやれ……という溜息が聞こえるのだ。スターやアーティストのドキュメンタリーでそんな音を、少なくとも僕は初めて聞いた。すごいものをマイクで拾っている。決してスタッフを責めているのではない。全く逆。そうだよね~、ああいう人に付いていたら溜息なんて何回出るかワカンナイよね! としみじみ労いたくなった。世の才人の活躍は、スタッフの溜息によって成立している。誰も口にしない真実が、一瞬のうちに、鮮やかに描出されていた。

あえて、あらゆる映画評コトバのなかで最も質のよくない表現を使おう。――「ファンは必見!」。

でも実際は、あがた森魚が何者かよく知らない人ほど(こんな人、いるんだ!)とびっくりして、面白がってくれるんじゃないかな。今までに発表された、高田渡とかヘルツォークとか、レジェンドな人物のドキュメントをここで引き合いに出してもいいし出さなくてもいい。僕は前から、〈ひとりネバー・エンディング・ツアー〉的活動を続けるあがた森魚はもはやボブ・ディランの域に達していると考え、尊敬してきたが、本作を見て、どうかした拍子にはあちらさんのほうが〈アメリカのあがた森魚〉なのかもしれない、と感じたほどだ。

ところが、よくカメラを回してたなあ、よくこんな表情撮ってくれてるなあ、と感心する場面がいっぱいなのに、さっき書いたように、作り手がなにを考えているか、顔というか意図がなかなか見えてこない。いろんなことがカメラの前で起きても、前後のいきさつが分かるように作られていないから、戸惑う。唐突にいさかいがあり、唐突にステージがある。急にあがたが怒ったり歩いたり寄り道したりしている。面白いスケッチの連なりに道筋がないので、単調に見えてしまう。

ツアーの締めくくりのイベントが待つ後半まで、ややじれったいほど断片の集積的構成は続くのだが、これに関しては当然、狙いがあったはずだ。狙いがなければ、もっといかにもドキュメンタリー作品らしい体裁を温和に整えているはず。その映像素材がどういう意味を持っているか、作り手がよく分かっていないまま強引に長編を編集するようなマネは、基本的には考えにくいのだ。そんなことをしたら煮詰まって、1週間もしないうちにノイローゼになる。

そこは理解しつつ、せめて1ヶ所ぐらいは監督の気持ちが端的に、画家のサインのようにパッと分かるところが欲しかった。あがたさんをなぜ追いかけてるのか、もともと好きで撮ってるのかどうかさえ見えにくいのが、もどかしい。

しかし、しかし。ドキュメンタリーなのに、見ると余計にあがた森魚がなにを考えてる人かよく分らなくなる。これ自体はかなり興味深い、本作の刺激的な特長だ。

ドキュメンタリーは記録の集積ではなくれっきとした表現だと厳密に考えれば、あがた森魚はこんな人だと定義したり、こんな人だと思ってもらうための整理・誘導したりすることを抑制し、謎めいた瞬間ばかり提示していく本作の前半の展開は、う~ん、見るほうとしてはちょっとストレスが……と思いつつ、間違ってはいない。

むしろ、ナイーブな万年少年に見えてやはり骨の髄まで天然そうなあがた森魚の謎めいたあり方を見て、みんなで首をひねろう、なんてところは貴重なおもしろポイントだといってよい。

「泣きながら、笑いながら、迷いながら、あがた森魚はかくも純粋なアーティストの魂を胸に宿したまま、きっと今日も日本のどこかを走り、歌っている……」

もしこんな調子でスムーズにまとめられたら、僕はもっと決定的な退屈を覚えたかもしれない。そういうテクはワタシみたい者がね、番組なんかのほうで器用にやってますから。おそらく、映画のドキュメンタリーは分かりづらくて構わないのだ。だんだん、そう思えてきた。観客が考え、自分の想像を補填することで初めて映画は完成する。これ、1つの理想だもんね。

こうして書きながら、作り手の思いや意図を忖度する自分自身の評価軸がほぐれてくると、意外と楽しくなってくる。僕のなかにはもともと、正解を求めるのは映画評論家や研究家の方々にお任せして、自分は映画を積極的に〈誤読〉したい、という気持ちがあるのだ。

作り手が「そんなつもりはなかった」と驚くような(または怒るかもしれない)切り口から入り、一方で作り手が気付いていない価値を発見し、どれだけ新作映画を生みの親から引き離して自立支援するかが、僕の目指すべきところではないかしらん、と。

中学生の時、たまさか深沢七郎の「白鳥の死」という短編を読んだ。白鳥とは正宗白鳥のことだが、田舎の小僧がそんなレアな作家を知ってるわけがない。死んだ白鳥(swan)をまるで人間のように通夜で送り、集まった文士たちが座敷で酒を呑む、面妖としか思えないイメージに、そうか、これが世に言うシュール・リアリズムか! と鳥肌が立った。ずいぶん後で、文学に詳しい人に勘違いも甚だしいと苦笑まじりに教えられ、いやあお恥ずかしいとその場はずっこけてみせたが、内心は、正解が正しいと信じる人と話すのは退屈だと思った。美術の授業でダリの絵を見た時より、あの〈誤読〉のほうが、自分で見つけた(と思い込んだ)ぶん甘美で魔術的だった。映画でもアレをまた味わいたい、人から馬鹿にされるほどに美しい恥をかきたい、と今もって希望を抱いているわけです。

『あがた森魚ややデラックス』の話に戻る。後半はツアーのラスト、九段会館での還暦記念ライヴへと集約されていくぶん、展開がクッキリしてくる。そうしてここから、僕の想念が活き活きと突飛なほうへと転がり始めた。『あがた森魚ややデラックス』は、往年の東映チャンバラ時代劇、そのタマシイを召喚させている映画だった!

長かった全国ツアーの最後のステージに、古くからの音楽仲間が集まる。1人1人がドキュメンタリーの対象になれる(既に作られている人もいる)、音楽好きならヨダレが出る贅沢なメンツだ。あがた森魚はこれほどのゲストが集まって当然のキャリアの人なので、いちいち名前を挙げて称揚するのは野暮。まあ、見てみてください。

肝心なのはそこから、貴種流離譚にある種近い劇的な構造が浮かび上がる点だ。インディーズの若いコでさえやらないほど小さな、地味な演奏の旅を続けてきた男のもとにキラ星のごときビッグネームが集結し、東京の晴れの舞台でバッキングを務める。これ、もろに東映時代劇で、諸国修行の旅から江戸に戻った剣士のピンチに、助っ人が駆け付けるときの痛快さに重なる。今の東映なら『劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー』で歴代ライダーが勢ぞろいした時の晴れがましさ、あれと同じだ。しかもアータ、その聖なる決闘の場に選ばれた場所が、よりによって江戸城の御膝下、九段とくるのですよ。

これはあながち、勝手な妄想ではない。

あがたは現在、自分の手でカメラを回した〈月刊映画〉という日記式ドキュメンタリーを発表し続けている。このとてもチャーミングかつ前衛なシリーズについて本人に深く聞き出したおそらく現在唯一の記事が、本サイトにアップされている「金子遊のこの人に聞きたいvol.2」だ。〈月刊映画〉と本作を並べるとこれがまたいい考察のタネになるのだが、話が長くなるので止す。とにかく、このインタビューであがたは、自分は東映チャンバラを見て育った、と発言しているのだ。

70年代からすでに20世紀を来るべきノスタルジイの目線で回顧するなど、フィクションの世界に自分が生きる夢想をもとに多くのコンセプチュアルな作品を作ってきた人である。活動の節目となる一夜に、自分自身にとっても痛快な仕掛けを施したいと思ったとき、少年時代に味わった日本人好みのカタルシスが無意識に仕込まれているのは当然だろう。九段会館のステージの打ち合わせで、「海底2万マイル」が大好きなあがたは、潜水艦の艦長と乗組員が再会するコンセプト・イメージを語っている。そういう遊び心が転がれば、イモヅル式に東映三角マークの記憶も引きずり出されているはずだ。

やんちゃな夢想をいつも暴走させているように見えて、自分の状況を常にフィクション化、形而的反転させることの執着においては峻厳なほど実際的。あがた森魚はそういう人だ、と考えると僕なんかは腑に落ちる。つまりはやはり、とことんアーティストということだ。

そうした感性を竹藤佳世は、後半になって遂に、自分の映画のほうへ引き寄せる。旅の終結点である九段会館の還暦記念ライヴが終わった直後(プレス資料によると3日後)、あがたはまた旅をし、カメラも密着する。今度はツアーの同行ではなく、あがたと竹藤、初めての2人きりだ。

ちなみに九段会館のライヴ映像は、かなりたっぷり紹介される。僕もお客として見に行っているので、鼻血が出そうなほど嬉しかった。だけど、もしもこのまま九段の映像で終わったらこの映画、最低なことになるぞと心配にもなった。ライヴのフィナーレはゲスト全員揃っての大名曲、これをやらなきゃ終わらせてもらえないほどと本人が別の場で言っていた「大寒町」。これ、もともと鈴木博文(ムーンライダーズ)がディランの「アイ・シャル・ビー・リリースト」をヒントに作ったという曲だ。それを、まさに『ラストワルツ』で出演者一同が「アイ・シャル・ビー・リリースト」を歌った時のようなアレンジでやってくれるものだから、客席にいる時は夢の中のようだった。しかし映画でも同様にフィナーレに置くと、あまりに予定調和なのだ。結果オーライ、ごまかした終わり方になってしまう。

なのでフィナーレが終わってもまだ旅は続き、それを撮っていることに、すごくホッとしたし、ドキッともした。あがた森魚は畢竟、旅を終わらせることのできない、“片付けられない男”。この提示にはロマンと同時に、北風がスッと胸もとを走るような、ひんやりしたものがある。

あがたの目的は、小学校の恩師・佐藤敬子先生の実家を訪ね、仏前に参ること。ファンには周知だが、佐藤敬子先生はあがたに「海底2万マイル」という面白いお話を教えてくれた、決定的な存在。永遠のマドンナのように、あがたの世界の中で象徴化された母性だ。

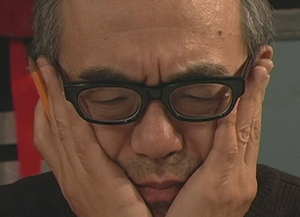

「今だって、自分のなかで少年が走っている」(前掲インタビュー)あがただが、大好きな先生はもういない。キャリアの総括であり、東映チャンバラの血沸き肉躍るクライマックス大活劇の無意識的再現でもあったライヴを成功させたばかりだが、先生に褒めてもらえることはできない。訪問を終えたあと、列車の車中であがたが見せる一種朦朧とした、虚無すら垣間見させる表情は、完全に無宿渡世人のそれである。そう、ここに来て本作はなおも東映時代劇、及び題材になってきた大衆芸能の世界と重なっていく。あがた森魚はノーチラス号のネモ艦長とアイデンティファイしたい人だけれど、さらに近いヒーローは『瞼の母』の主人公、番場の忠太郎だった。

それでも「歌うことで人と出会いたいんだ」と求める以上、あがたがワンナイトスタンドという名の一宿一飯を繰り返し、渡世を続けることは、もはや宿命だ。フォーク界の新星としてデビューした男の歌心は、映画によって植えつけられた遊侠の精神からスタートしている。あがた森魚を通して東映時代劇を感じれば、それはすなわち、日本の大衆芸能の心性のありかにまで思いを馳せることにつながるのだ。

21世紀最新型の股旅もの。そう評価することで、僕は作り手からも、ファンである自分自身からもこの映画を引き離そう。もちろん、他にどんな見方があってもいいのだ。人によったらSFファンタジーに見えるかもしれない。青春映画だと言い切る人がいるかもしれない。いやいや、音楽映画か人物ドキュメントか軸足が定まらない単なる凡作に過ぎないよ、と主張する声にも、僕は耳を傾ける。なんにせよ、答えが決まっていないドキュメンタリーってのも、いいもんだね。

『あがた森魚ややデラックス』

プロデューサー:石毛栄典

撮影・編集・監督:竹藤佳世

企画:成浩一 倉科杏

監修:森達也

撮影:佐伯慎亮 石垣直哉 ほか

整音:有元賢二

登場人物:あがた森魚と、あがたが出会った人たち

製作・配給:トランスフォーマー

宣伝協力:太秦

10月10日よりシアターN渋谷にてモーニング&レイトショー

![Clip0052[1].jpg](http://eigei.up.seesaa.net/image/Clip00525B15D-thumbnail2.jpg)